中国公众气候认知与消费意愿的关系研究

王彬彬 顾秋宇

摘要:联合国卡托维兹气候大会后,全球气候治理进入全面落实《巴黎协定》的新阶段。气候变化作为关乎全人类发展的社会问题,除了需要来自国家、政府和相关部门的努力,公众在实际生活中的行动支持也至关重要。积极改变公众消费模式,尤其是有关气候友好型产品的消费态度及行为,可以促成更多积极的转变。本文基于全国范围内4 025个样本有关气候变化公众认知的最新调研数据,探究公众气候变化认知差异和消费意愿的关系,并针对性地提出相应的建议。调研采用问卷调查方法,主要以人口指标进行分层比例抽样,并通过计算机辅助电话调查(CATI)方式完成。研究发现:除年龄、学历、收入等个人统计学特征外,公众对气候变化的认知与购买气候友好型产品确实存在较强的相关性。公众对气候变化的了解程度、担心程度、认为气候变化对自己与家人的影响程度、对气候变化相关政策的支持度等方面都会影响其购买气候友好型产品的意愿。在此基础上,本文相应地提出调动公众参与的策略,主要包括:①深入且有针对性地传播气候变化相关知识,强化气候变化影响的认知;②针对不同类人群提供更准确的细分消费行为指南;③借助外部机遇提升公众对代际公正的认知,增强公众在应对气候变化问题上的主体意识;④利用媒体大众化和互动性优势,立足消费者实际需求,推广并创新应用3C标准(便宜Cheap、方便Convenient和舒适comfortable),构建“五位一体”的气候传播生态圈。

关键词 气候变化;公众认知差异;消费意愿;公众参与

中图分类号 X-4

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)09-0041-10DOI:10.12062/cpre.20190629

2018年12月13日,在中方的关键推动下,经过两周的谈判,联合国卡托维兹气候大会通过了《巴黎协定》的实施细则。自此,全球气候治理进程度过了《巴黎协定》生效时因外部关键国家的冲击造成的不确定阶段,进入全球履约的执行阶段[1]。中国在全球气候治理中发挥越来越重要的“参与者、贡献者、引领者”[2]的积极作用,如何在履约新阶段继续发挥建设性作用是卡托维兹大会后需要思考和解决的关键问题。

气候变化作为关乎全人类发展的社会问题,除了需要来自国家、政府和相关部门的努力,公众在实际生活中的行动支持也至关重要。中国气候变化事务特别代表解振华指出:“应对气候变化需要公众参与,只有每位公众关注气候变化问题,从自身做起,从身边的点滴做起,才能真正把解决之道落到实处。”[3]目前,随着社会经济、政治和文化各个方面的发展,公众对气候变化问题的认知、态度和行为发生着改变。同时,各种节能低碳的气候友好型产品(对应对气候变化有贡献的产品)更新迭代,人们的能源消费模式也不断变化,这对调动公众参与工作来说既是机遇也潜藏着挑战。

中国气候传播项目中心2017年开展全国范围公众气候认知调研。结果显示,中国公众普遍对气候变化问题有基本认知,对政府政策有高支持度,但在开展具体行动的相关问题上,调研结果并不理想[4]。调动公众参与的积极性和主动性,推动公众实现从认知到行动的跨越成为现阶段全民应对气候变化问题的关键。

就如何调动公众参与问题上,南方中心可持续发展特别顾问Youba Sokana认为:“如何让公众发挥作用,是一个关键、而且可以说是最重要的问题,人们需要改变行为,尤其是消费行为。”孟加拉独立大学的气候变化与发展国际中心主任Saleemul Huq指出,提高公众对气候友好型產品的消费意愿是积极有效的行为驱策之一。联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处发言人Nick Nuttall也提出,运用公众购买力既能推动政府履行职责而非回避问题,也可以影响大企业在应对气候变化问题上的态度[5]。可见,公众对气候友好型产品的态度、购买行为或意愿是值得探索的问题之一。

本文基于全国范围内有关气候变化公众认知的调研数据,将探究公众气候变化认知差异和其购买气候友好型产品意愿的关系,以期为调动更多公众参与提供针对性的意见或思路。

1 文献综述

从20世纪80年代开始,有关气候变化问题开始被科学家关注并在国际社会引发讨论[6]。20世纪90年代中后期,随着社会公众对气候变化问题的关注和担忧,欧美、日本等发达国家开始展开公众对气候变化认知和行为的相关研究。

气候变化是环境问题的一部分。国内外针对环境类问题,关于公众认知和行为关系都有不同程度的研究和探讨。在已有研究中,公众对气候变化等环境问题的认知主要包括对气候变化问题的关注、对气候变化等环境问题原因的了解、对其危害的认知等方面;应对气候变化的行为包括低碳减排、回收行为以及对环境或气候友好型产品的支付等。其中,Dienes[7]在世界35个国家进行的研究发现,公众气候变化认知不仅影响其支付意愿,并且影响其减排意愿。Kerr[8]、Chan[9]等的研究表明个人对环境的关注程度是预测其环境意识和绿色购买行为的有效因素之一。Mainieri等[10]通过实证研究表明,对环境关注程度越高的人,更有可能购买环境友好型产品。Smith等人[11]的研究也表明,公众对环境问题的了解和认知会影响其对绿色产品的态度和实际购买行为。

国内有关公众应对气候变化认知和行为相关研究相比欧美起步较晚,从研究对象、研究内容和结果来看,成果还不甚丰富。其中,洪大用和范叶超[12]比较了世界31个国家公众对气候变化的认知和行为,研究发现公众对于气候变化成因及其影响的了解比较有限,公众行为呈现出积极取向,但是行为的自觉性较低。同时,各国公众对气候变化的认知和行为调整存在差别,相对于发达国家而言,中国公众对于气候变化的认知相对较低,行为调整上也更局限。谢宏佐等[13]基于3 489份调查问卷对影响我国公众应对气候变化行为意愿的原因进行了研究,结果表明公众气候变化关注程度与其对气候变化认知都会显著影响气候变化行动意愿。李玉洁[14]基于全国2 000个样本数据对城市公众的低碳意识和行动进行了分析,研究基于个人因素比较了不同类人群对低碳产品的支付意愿,发现家庭月平均收入越高的城市公众更倾向于愿意为自己产生的碳排放付费,也更愿意为购买低碳产品支付更多成本。王丽萍[15]对焦作市社区居民(有效样本200份)对环境友好型产品的消费态度及其影响因素进行了调研,结果发现除性别之外,年龄、职业、收入及文化程度等人口统计特征均与居民对环境友好型产品的主观态度和客观行为显著相关;此外,居民对环境的关心度、环保知识的丰裕度、环境产品了解度正向影响居民对环境产品的主观态度,而居民对环境的关心度反向影响居民购买对环境友好型产品的客观行为。

总体来说,国内外相关的研究主要集中在公众对气候变化的认知情况、应对气候变化的行为意愿及其影响因素,也包括一些探究认知与行为之间的关系研究。从上述国外文献中可知,公众对气候变化不同层面的认知会影响其对环境友好型等绿色产品的购买行为或意愿。而国内的研究中,明确聚焦到探究影响气候友好型产品消费行为或意愿的研究并不多。有关应对气候变化的行为是多层次的,既包括侧重于花费时间和精力成本的回收、日常减排行为,也包括侧重于花费资金成本的消费行为,比如购买环境友好型产品。但已有的不少国内文献在行为或行为意愿层面的内涵界定和测量上过于笼统,往往以“应对气候变化行为或行为意愿”等一以概之。

另外,有关公众对气候变化认知的维度测量不够深入,以往研究中公众对气候变化认知的概念更多涉及其对气候变化本身的关注、隐忧意识和危害认知,而对直接关系行为落实层面——即如何应对气候变化问题的相关认知(比如对已有的应对方法或政策的态度、认为谁应该参与应对气候变化问题等方面)缺少调查和研究,而后者能够帮助了解受众在应对气候变化行动层面的主动参与意识和态度,进一步推动应对气候变化实际行动的改变。

最后,在国内有关公众认知和购买绿色产品意愿的关系研究中,侧重分析了人口统计特征对消费意愿的影响,而且研究涉及的样本范围也较为有限。此外,国内外针对同类问题的研究结果不尽相同,比如Mainieri[10]和王丽萍[15]针对公众对环境的关心度与环境友好型产品购买的关系存有一定的矛盾,因此类似问题需要进一步地验证和分析。

2 数据来源及调查方法

本文数据主要源于2017年8月至10月的调研。本调研以31个省(市、自治区,由于数据可得性等原因,研究不包括港澳台)18~70岁的居民为调查对象,以问卷调查方法为主,主要采用计算机辅助电话调查(CATI)方式完成,按照移动电话84.6%、固定电话15.4%的比例进行抽样调查。

2.1 问卷设计

研究问卷的设计框架由六部分组成,分别是中国公众对气候变化问题的认知度、 对气候变化影响的认知度、对气候变化应对的认知度、对应对气候变化政策的支持度、对应对气候变化行动的执行度、以及对气候传播效果的评价六个方面,希望能为政府、媒体、科研机构、社会组织开展下一步相关工作提供数据支撑。问卷的六大版块设计得到耶鲁大学气候传播项目中心的指导。该中心从2009年开始开展美国公众气候认知调查,积累了丰富的气候认知问卷设计经验。六大版块的设计曾应用于2012年中国气候传播的第一次全国范围公众认知调研上,调研发现被《联合国气候变化框架公约》转引,并被写入2012年国家应对气候变化白皮书。在同样六大版块的基础上,本次调研结合我国政策进展、行动方案和传播渠道的最新进展,对问卷进行了最新的修订,以保证问卷内容的时效性和准确性。

2.2 抽样方案

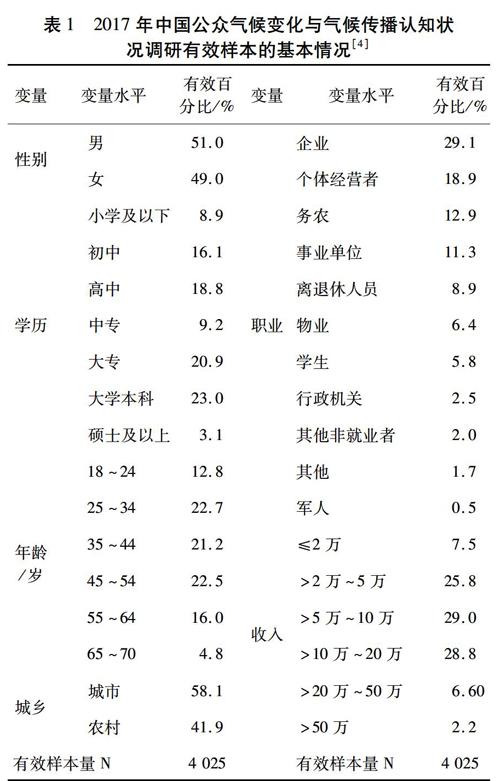

本次调研抽样方案也得到了耶鲁大学气候传播项目的专业指导,并委托国内有调研资质的专业机构执行。主要采用分层比例抽样,具体来说,本调研以332个地级行政单位(包括291个地级市、30个自治州、8个地区和3个盟)和4个直辖市将总人口分为336个层,根据人口比例在各层内分配样本单位数量,按比例抽样,在抽样过程中按照年龄、性别、城乡、固定电话和移动电话拥有量比例进行配额,以保证样本的代表性。调研的置信率是±2%。最终本次调研获取的有效样本量为4 025,基本情况如表1。

2.3 相关概念的界定与测量

气候是人类生活环境的重要因素之一,随着全球变暖问题的日益加剧,气候变化也成为影响人类生活环境不可忽视的变量。在欧洲不少国家,气候变化已经成为公民生活的重要问题,许多消费者已为缓解全球变暖做好准备。其中,实际的个人行为包括对气候友好型产品的购买,即购买具有较低二氧化碳排放量、有利于缓解气候变化的产品[16]。在对气候友好型产品的消费意愿测量上,本研究以“愿意为气候友好型产品支付多少成本”作为主要衡量指标,消费者愿意为气候友好型产品支付越高成本,即其对气候友好型产品的消费意愿越高。

在对公众气候认知的界定上,根据前文文献的梳理,公众对气候变化的了解程度和擔心程度是影响其消费态度或行为的重要因素,但是缺乏在应对气候变化方面认知的因素探究。因此本研究主要将其剖析成四个维度:

一是以往文献中较多出现的公众对气候变化本身的认知,包括公众对气候变化的了解程度和担心程度两个子维度。

二是公众对气候变化影响的认知。美国哥伦比亚大学戴维森教授曾提出“第三人效果”的概念,即认为人们普遍存在这样的观念:一些事件在社会层面(对其他人)上的影响与个人层面(对我)上的影响程度大有不同,前者的影响往往比后者更大[17]。这种“事件和他人或自己之间关联程度”的不同认知会直接影响其主动参与的行为。基于这个理论和逻辑基础,本研究具体测量公众所认知的自己与家人、本国公众、子孙后代、动植物物种不同对象受气候变化影响的程度,这些对象与公众自身的关联程度各不相同。

三是公众对气候变化政策的认知。政府提出各类应对气候变化的政策,包括国际合作相关、国内调控以及日常的有关减缓气候变化的措施,因此在这个维度上主要测量了公众在这三类方向上的政策认知。

四是公众对气候变化应对主体的认知。在这个维度上着重探究公众认为最应该发挥作用的应对主体,一定程度上也衡量公众在应对气候变化问题上的自我责任感知,同时也帮助未来政策对象和方向的调整。

2.4 数据处理和分析

在后期的数据处理和分析上,研究主要应用SPSS22.0统计软件对样本数据进行了描述性统计和回归分析,以人口统计特征变量(性别、年龄、学历等)为控制变量,从公众对气候变化问题本身、影响、政策及应对策略四个方面认知的维度,探究并分析其对公众消费气候友好型产品意愿之间的关系。其中,对了解程度、担心程度、影响程度等认知程度数据中按照程度水平或等级进行赋值(1表示最低级,4或5表示最高),最终根据程度均值的大小反映认知程度的高低。

3 公众对气候变化认知与其消费意愿的基础分析

3.1 公众对气候变化认知不同维度的描述性分析

(1)对气候变化本身的认知上,根据表2可知,受调查公众对气候变化问题的了解程度整体偏低(M=2.32<2.5),而对其担心程度较高(M=2.92>2.5)。进一步的数据显示,大多数(占比80.4%)的受访者对气候变化的反应都是负面的,同时相比于干旱、洪水、冰川消融等,他们最担心的是气候变化对“空气污染”(占比33.4%)和“疾病”(占比29.0%)的消极影响。同时此次调研也了解到,虽然受访者对气候变化问题认知不足,但对其相关信息的了解期望程度普遍较高,这些信息包括“气候变化的影响和危害”“气候变化解决方案”“气候变化和日常生活的关系”“气候变化政策”“气候变化的成员”以及“个人可以采取什么行动应对气候变化”。其中,希望了解程度最深(了解程度为“非常多”的比例),即受访者期望了解最多的是“气候变化的影响和危害”(23.3%),其次是“气候变化的解决方案”(20%)、“气候变化和日常生活的关系”(19.9%)和个人可以采取什么行动应对气候变化(19.8%)。由此可见人们更为关注和担心气候变化对自身、日常生活及个人行为关系较为密切的影响。

(2)在对气候变化影响的认知方面,根据结果可见针对不同对象,公众所认知的气候变化带来的影响程度并不相同。本维度下,4表示公众所认知的影响程度最高,1则为最低。总体来说,受调查公众认为对后代子女的影响程度相对更大(M=3.27),其次是对动植物(M=3.22),而认为对自己与家人的影响程度相对最小(M=2.38)。本次调研的其他数据显示,绝大多数(94.4%)的受访者认为气候变化正在发生[18]。在这样的认知基础上,受访者认为相比于对自己和家人,气候变化对子孙后代、动植物影响更大,可见也许对很多公众来说,气候变化及其影响离自己与家人的日常生活较远,或者至少目前來说其对自身与家人的影响并不明显。这也从一定程度上反映人们在气候变化影响认知上的局限性和片面性,印证了上文中人们对气候变化了解程度不高的现状,同时也从侧面体现了气候知识普及和传播力度上的不足。

(3)国际上,中国加入和继续留在《巴黎协定》的决定、中国努力开展应对气候变化国际合作等行为体现了中国政府在该话题上的责任感和实际努力;国内,政府实施控制温室气体排放政策、引导适度消费并鼓励节能低碳产品等措施则在尽可能调动广大公众的积极性,以期通过每个公民共同帮助缓解气候变化。从表2可知,在最高支持程度得分为4、最低为1的情况下,受访者对气候变化相关政策的支持力度普遍较高,均达到3分以上。其中,受访者对“引导适度消费,鼓励节能低碳产品的措施”的总体支持力度最高(M=3.70),其次是“政府实施控制温室气体排放政策”(M=3.60)。这说明应对气候变化过程中,中国具有坚实的群众基础。但如何将公众广泛的精神支持转化为自觉、切实的环保行动,是下一步需要集中解决的核心问题。

(4)针对应对气候变化的维度,研究中得分5表示公众认为应该发挥的作用力度最大,1则表示最小。由表2不难看出,受访者中,政府被赋予的期望最高(M=4.11),其次分别是媒体(M=3.99)和环保公益组织(M=3.97),对于公众自身应该发挥的作用得分相对偏低(M=3.83)。由此可见,在公众心目中,政府、媒体以及相关组织的力量仍然是应对气候变化问题的主力。公众对公众自身的期待相对较低,有可能并没有意识到个人力量在应对气候变化问题时的作用,需要增强公众在应对气候变化问题上个人力量的重要性和自我责任感。

3.2 基于人口统计特征对公众消费意愿的分析

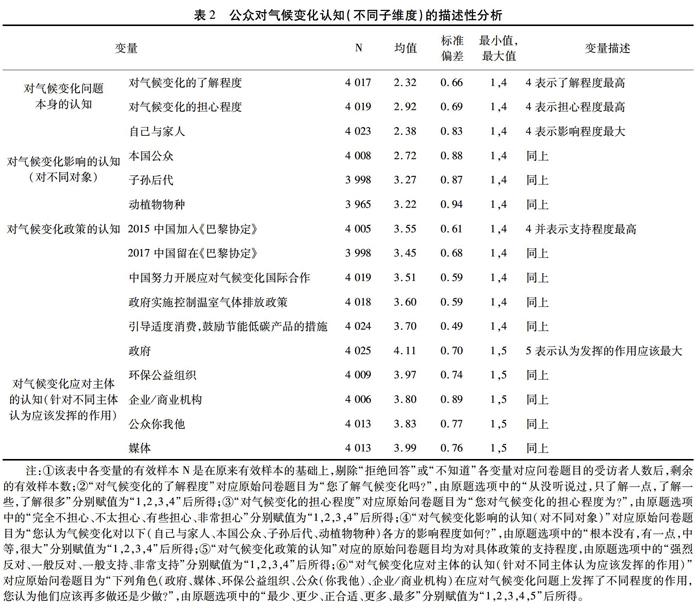

如表3所示,在受访公众中,气候友好型产品的消费意愿均值为1.5分(0分表示不愿购买气候友好型产品,消费意愿很低;4分表示愿意为气候友好型产品支付三成以上的成本,消费意愿很强),可见总体来看对于气候友好型的消费意愿偏低,意愿得分仅为1.5。而通过均值比较和进一步的方差分析发现,基于不同的人口学特征,消费意愿也有差异。

具体来说,首先在性别维度上,男性受访者的得分为1.58,女性受访者得分为1.42。根据男女组之间的方差分析可知,在95%的置信区间下,购买意愿在性别维度上存在显著差异(F=13.65,p<0.05;F值越高,说明组间差异越大;在95%的置信区间下,P概值<0.05,说明组间存在显著差异),即男性相比女性更倾向于愿意购买气候友好型产品。但有研究发现,同男性相比,女性更容易受到气候变化的负面影响[18]。崔维军等研究也发现,对于同样有利于帮助缓解气候变化问题的日常减排行为,女性往往比男性有更大的积极性[19]。但是,也有一些国内外的研究和调查分析认为,男性比女性对环境问题有更多的关心[20-21]。

在年龄维度上,26~35岁受访者消费意愿的得分最高(M=1.8),其次是18~25岁(M=1.68)和36~45岁(M=1.65)的受访者,46~55岁(M=1.36)、56~65岁(1.17)以及66岁以上(M=0.75)年龄层的受访者消费意愿则随年龄越大,得分越来越低。同时方差分析结果显示,在95%的置信区间内,不同年龄层之间对气候友好型产品的购买意愿存在显著差异(F=42.68,p<0.05),所以总体来说,公众越年轻,其对气候友好型产品的消费意愿相对更强。麦肯锡在2017年做的中国消费者调查报告也显示,中国的90后比其他消费者群体愿意花更多的钱购买环保产品,更愿意追求生活的幸福感和品质。同时,他们也是增长最快、影响力最大的中国消费者群体之一[22]。可见,新时代下,年轻一代在绿色消费方面有着积极的态度和行为倾向,甚至有望成为应对气候变化的主力人群。 因此,抓住中国年轻消费者的特点和影响力,在气候变化和友好型产品的传播和营销方法上有的放矢,是值得尝试的突破点之一。

在学历维度上,由表3可知,学历水平越高,在意愿消费上的得分越高。进一步的方差分析也表明,初中及以上、高中/中专/大专、大学本科及以上三组之间的消费意愿得分均值在95%的置信区间上存在显著差异(F=131.992,p<0.05),即说明公众的受教育水平越高,购买气候友好型产品的意愿也更强。

在收入维度上,20万及以上的受访者对气候友好型产品的消费意愿最高(M=1.93),其次是>10~20万收入的受访者(M=1.84),收入10万以下的受访者消费意愿则更低,且收入越低,消费意愿均值得分越低。通过方差分析也发现,在95%的置信区间内,不同收入水平的受访者,其消费意愿具有显著差异(F=41.874,p<0.05),即收入越高的家庭,消费能力更强,也更可能购买较高成本的注:①该表中各变量的有效样本N是在原来有效样本的基础上,剔除“拒绝回答”或“不知道”各变量对应问卷题目的受访者人数后,剩余的有效样本数;②“对气候变化的了解程度”对应原始问卷题目为“您了解气候变化吗?”,由原题选项中的“从没听说过,只了解一点,了解一些,了解很多”分别赋值为“1,2,3,4”后所得;③“对气候变化的担心程度”对应原始问卷题目为“您对气候变化的担心程度为?”,由原题选项中的“完全不担心、不太担心、有些担心、非常担心”分别赋值为“1,2,3,4”后所得;④“对气候变化影响的认知(对不同对象)”对应原始问卷题目为“您认为气候变化对以下(自己与家人、本国公众、子孙后代、动植物物种)各方的影响程度如何?”,由原题选项中的“根本没有,有一点,中等,很大”分别赋值为“1,2,3,4”后所得;⑤“对气候变化政策的认知”对应的原始问卷题目均为对具体政策的支持程度,由原题选项中的“强烈反对、一般反对、一般支持、非常支持”分别赋值为“1,2,3,4”后所得;⑥“对气候变化应对主体的认知(针对不同主体认为应该发挥的作用)”对应原始问卷题目为“下列角色(政府、媒体、环保公益组织、公众(你我他)、企业/商业机构)在应对气候变化问题上发挥了不同程度的作用,您认为他们应该再多做还是少做?”,由原题选项中的“最少、更少、正合适、更多、最多”分别赋值为“1,2,3,4,5”后所得。

气候友好型产品。根据以往的研究,高收入水平的消费者对绿色产品价格的接受程度也会更高[23]。

最后在居住地维度上,居住在城市和农村的受访者对气候友好型产品的消费意愿也不尽相同。居住在城市的受访者消费意愿得分为1.62,居住在农村的受访者则相对更低,为1.34。同样通过方差分析,城乡两组在95%置信区间内,在对气候友好型产品的购买意愿上存在显著性差异(F=49.70,p<0.05),也就说明居住在城市相比于居住在农村的公众,更愿意为气候友好型产品支付更高成本。这在某种程度上反映城市公众比农村公众的绿色消费意识相对更强。

4 公众对气候变化认知与其消费意愿的关系分析

为进一步探索公众对气候变化认知与其消費意愿的关系,本文以消费意愿为因变量,将公众对气候变化认知作为解释变量,同时将学历、年龄、收入、居住地(城乡)等显著影响消费意愿的变量作为控制变量,通过多元回归建立了公众消费气候友好型产品意愿的实证模型,如表4所示。

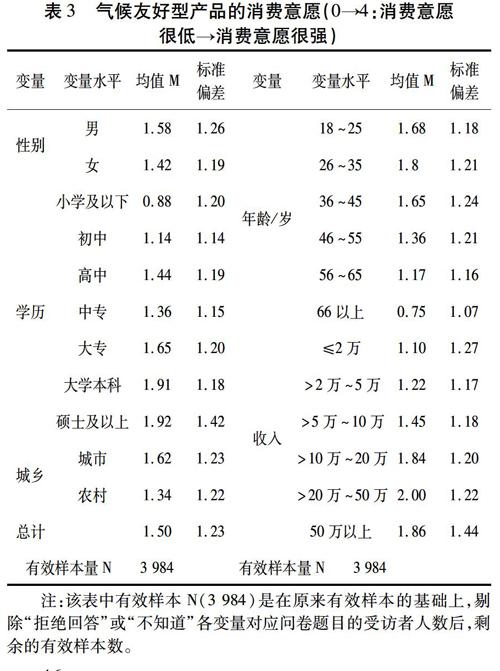

回归模型的总体解释度达到12.2%。其中公众对气候友好型产品的消费意愿为因变量Y,自变量包括公众对气候变化认知不同维度的测量变量X1,X2,X3……X15。根据表4的回归模型,对公众消费意愿影响最大的变量是公众的年龄,其次是学历和收入,再者是性别,即学历和收入越高的年轻男性更愿意花更多成本购买气候友好型产品。

在控制学历、收入等人口统计特征变量后,根据标准化系数Beta系数绝对值可知,自变量中对公众消费意愿影响最大的是“公众所认知的气候变化对自己与家人的影响程度(X3)”,其次分别是“对气候变化的担心程度(X2)”“引导适度消费的措施,鼓励节能低碳产品(X10)”以及“对气候变化的了解程度(X1)”,同时这四个因素的估计参数值分别通过了0.1%、0.1%、1%、5%的显著性检验,说明在这些自变量的不同变量水平下,公众对气候友好型产品的购买意愿存在显著差异。因此,对气候变化了解程度越深,担心程度越高的公众,购买气候友好型产品的意愿会更强;此外,认为气候变化对自己与家人影响程度越大,同时在政策方面越支持适度消费、鼓励节能低碳产品的公众,在消费行为意愿上也有更高的积极性。

但是值得注意的是,由表4可知,在对气候变化影响认知层面,公众认为气候变化对子孙后代影响越大,其消费意愿反而越低,也就是说即使知道气候变化对子孙后代影响较大,却并不倾向于为其购买气候友好型产品,为他们谋求更绿色和健康的未来生活保障。同时结合上文不难发现,公众更关注当下气候变化对自身及日常生活的影响,也更愿意为当下气候变化的消极影响和危害买单。

在对气候变化政策认知层面,此回归模型中除“引导适度消费,鼓励气候友好型产品使用的措施(X10)”外,对政府其他相关政策支持度的参数估计值没有通过显著性检验,由此,公众对其他气候变化相关政策的认知水平并不明显影响其消费意愿。和其他以政府、相关部门或机构为主体的政策相比,“引导适度消费,鼓励气候友好型产品使用”的措施对公众来说“更接地气”,在提高公众应对气候变化问题上的行动力方面也更为明显。

在对气候变化应对主体的认知层面,根据表4的结果,虽然在整个模型中,对气候变化应对主体作用发挥的认知对公众对气候友好型产品的购买意愿的影响相对较小,但根据回归系数能发现,在“政府、环保公益组织、企业/商业机构、公众(你我他)以及媒体”五大行为主体中,面对气候变化问题,公众对“公众(你我他)”作用发挥的期望越高,其购买气候友好型产品的意愿就更强;而公众认为政府、媒体、企业等机构应该发挥的作用程度却与其消费意愿呈负相关。诚然,认为“公众(你我他)”在气候应对中应该发挥更多的作用,某种程度上是公众社会责任感的一种体现,因而自然也更愿意为气候友好型产品花费更多的成本、为气候变化问题买单。

Manfred Milinski强调了亲属关系或亲密关系暗示作用的重要性,建议让儿童参与公共教育运动中去, 以提高气候变化的公众认识;儿童是脆弱的暗示,能够引发人们的关爱和保护行为[26]。从此次研究可见,公众对自己与家人、本国公众等身边人受到气候变化的影响有很高的关注度。所以,尤其在中国以家庭关系为重的社会文化背景下,突出强调儿童、少年群体将是未来需要为气候变化问题买单的主体,也不失为一个可行方案。

5.4 利用媒体大众化和互动性优势,立足消费者实际需求,构建“五位一体”的气候传播生态圈对“公众(你我他)”期望越高的公众,其消费意愿更强。但整体来看,对应对主体的认知上,更多的公众认为政府和媒体等角色应该发挥更多的作用,而对公众自身的期待相对较低。一方面,公众可能并没有意识到自身力量在缓解气候变化问题上的重要性和巨大潜力,对公众个体的影响力缺乏信心;另一方面,一些公众可能存有“事不关己,高高挂起”的消极错误心理。同时,中国 “自上而下”政府主导型治理结构让公众对政府和相关部门机构有一定的依赖心理,导致公众主动参与的积极性相对较低。因此,对政府和相关部门来说,在制定相关鼓励性的政策时,可尝试多从公众视角出发制定更加“接地气”的创新措施,加强互动,让公众看到自己能够参与到并能有效帮助缓解气候变化问题的可能性。

目前的气候行动宣传中,美国杜邦公司于20世纪80年代提出的3R原则(减量化Reduce,再利用Reuse,循环Recycle)仍被一些国际组织和政府部门广泛应用。3R原则本身有一定说教意味,且与我国传统文化中的勤俭节约语义相近,在中国语境中缺少创新。当我们讨论消费意愿的时候,公众(你我他)即是消费者。从实际需求出发,消费者真正关心的是3C即便宜Cheap、方便Convenient和舒适comfortable。如果企业可以提供便宜、方便、舒适的气候友好型产品,消费者会主动表现出消费意愿。在这方面,共享单车的推广就是一个成功的例子。如果说3R是对公众的要求,3C则反映的是公众的需求。当然,达到3C标准还需要政策支持、媒体引导和科技创新,需要政府、企业、媒体、研究机构和公众加强互动,形成集思广益、互相监督、五位一体的气候传播生态圈。

(编辑:刘照胜)

参考文献

[1]王彬彬,张海滨.全球气候治理双过渡及中国的战略选择[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017,17(3):1-11.

[2]习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. 2017-10-18.http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.

[3]中国气候传播项目中心.中国公众气候变化与气候传播认知状况调研报告2012[R].2012.

[4]中国气候传播项目中心.中国公众气候变化与气候传播认知状况调研报告2017[R].2017.

[5]联合国波恩气候大会:消费者行动起来可推动企业绿色转型[EB/OL]. 2017-11-18.http://news.weather.com.cn/2017/11/2801187.shtml.

[6]气候变化国家评估报告编写委员会.气候变化国家评估报告[M].北京:科学出版社,2007:23.

[7]DIENES C. Actions and Intentions to pay for climate change mitigation: environmental concern and the role of economic factors[J]. Ecological economics,2015,109:122-129.

[8]KERR K. Thinking green is no longer a hippie dream[J]. Ad week, 1990(31): 18-19.

[9]CHAN T S. Concerns for environmental issues and consumer purchase preferences: a two-country study[J]. Journal of international consumer marketing, 1996, 9(9): 43-55.

[10]MAINIERI T, BARNETT E G, VALDERO T R, et al. Green buying: the influence of environmental concern on consumer behavior[J]. The journal of social psychology, 1997, 137(2):189-204.

[11]SMITH S, PALADINO A. Eating clean and green?investigating consumer motivations towards the purchase of organic food[J]. Australasian marketing journal, 2010, 18(2): 93-104.

[12]洪大用,范葉超.公众对气候变化认知和行为表现的国际比较[J].社会学评论,2013,1(4):3-15.

[13]谢宏佐,陈涛.中国公众应对气候变化行动意愿影响因素分析——基于国内网民3 489份的调查问卷[J].中国软科学,2012(3):79-92.

[14]李玉洁.我国城市公众低碳意识和行动分析——基于全国2 000个样本数据[J].调研世界,2015(3):22-25.

[15]王麗萍.环境友好型产品的消费态度及影响因素分析——基于焦作市社区居民的调查研究[J].干旱区资源与环境,2016,30(2):7-12.

[16]WANG B, SHEN Y, JIN Y. Measurement of public awareness of climate change in China: based on a national survey with 4 025 samples[J]. Chinese journal of population, resources and environment, 2017,15(4): 1-7.

[17]DAVISON, PHILLIPS W. The third-person effect in communication[J]. Public opinion quarterly, 1983, 47(1): 1-15.

[18]联合国妇女署. 中国社会性别视角的气候变化脆弱性研究[R]. 2016.

[19]崔维军,杜宁,李宗锴,等.气候变化认知、社会责任感与公众减排行为——基于CGSS2010数据的实证分析[J].软科学,2015,29(10):39-43.

[20]洪大用,肖晨阳.环境关心的性别差异分析[J].社会学研究,2007(2):111-135.

[21]ARCURY T A, CHRISTIANSON E H. Environmental worldview in response to environmental problems: Kentucky 1984 and 1988 compared[J]. Environment and behavior, 1990, 22(3):387-407.

[22]WOUTER B,栾岚,FELIX P,等.2017年中国消费者调查报告[R].麦肯锡大中华区消费与零售咨询业务,2017.

[23]司林胜.对我国消费者绿色消费观念和行为的实证研究[J].消费经济,2002(5):39-42.

[24]江伟钰,陈方林.资源环境法词典[M].北京:中国法制出版社,2005.

[25]邓伟志.社会学辞典[M].上海:上海辞书出版社,2009.

[26]PAUL A M, VAN L, JEFF J, et al. Climate change: what psychology can offer in terms of insights and solutions[J]. Current directions in psychological science, 2018, 27(4):1-6.

[27]WINDEN M, JAMELSKE E, TVINNEREIM E. A contingent valuation study comparing citizens willingness-to-pay for climate change mitigation in China and the United States[J]. Environmental economics and policy studies,2018,20(2):451-475.

[28]WOL J, MOSER S C. Individual understandings, perceptions, and engagement with climate change: insights from in-depth studies across the world[J]. Wiley interdisciplinary reviews: climate change,2011,2(4):547-569.

[29]WANG X. Understanding climate change risk perceptions in China: media use, personal experience, and cultural worldviews[J]. Science communication,2017,39(3):291-312.

[30]ZHOU L H, HAUGER J S, LIU N, et al. Perceptions of climate change in China: the research and policy connection[J]. Sciences in cold and arid regions,2014,6(2):89-98.

[31]CUI W, DU N, LI Z, et al. Climate change cognition, social responsibility and public emission reduction behavior: empirical analysis based on CGSS2010 data[J]. Soft science,2015,29(10):39-43.

[32]GILLE B. Authoritarian environmentalism and Chinas response to climate change[J]. Environmental politics,2012,21(2):287-307.

Relationship study between Chinese public climate perception and consuming willingness

WANG Bin-bin1 GU Qiu-yu2