跨文化因素对口译中听辨能力的影响*

李婧 (绥化学院外国语学院)

口译从“听辨”开始,口译员便开始自动化或半自动化地使用其各种认知技能对输入的信息进行解码及存储。“听辨”,不仅要“听”还要“辨”,即在信息输入的过程中进行思考、分析。毫无疑问,口译的成败在很大程度上取决于听辨过程。所以,在教学过程中,教师要想提高译员的口译能力,提高听辨能力是关键。

一 听辨的形成

(一)听辨形成的认知特点

根据语音学和心理语言学的研究成果,人类对有声语言的任何理解都是对语言听觉分析开始的,这便是语言的开始加工的起始阶段,即“听辨”[1]。“听辨”是口译过程中的第一阶段。在口译听辨的过程中,译员“听”即接收到原语信息,并加以“辨”识,即通过种种分析手段把接收到的信息结合语言和语言外的多种信息,纳入我们的理解范畴,以便储存和输出。

认知心理学家认为:“听辩”过程即是信息解码的过程,是一种信息加工的过程。听力实现的关键是听力理解,它由五个成分构成,如图1 所示。

图1

听辨是人脑接收到并辨识出来的语音符号组成的信息流接收并做出信息的感知或反馈的过程,通过短暂的记忆在脑海停留,进而进行信息的解码,并且这五个成分的发展是以前者为基础的。“码”是信息组成的基本要素,而“解”就是把这些接收到的要素进行重新地组合,成为有机的、合理的、可以加以识别的信息流。由此可见,听辨不是一个简单的对接收到的信息解码过程,而是一个信息解码与意义重构的有机结合,进行积极的动态思维过程。听辨理解有两个前提,一个是语言知识,另一个是言语技能。听辨理解过程是通过词汇、语法及百科知识等静态的陈述性知识和动态的程序性知识,即认知技能的学习得以实现的。从认知技能的角度来看,听辨理解是这样一个过程:首先,听者迅速对接受到的内容要点进行捕捉,掌握原语叙述、介绍、论述的线索,而后听者将利用已存的经验将话语的主题、语境、语言的前后句法的关系和其他语言外的“认知库”信息纳入理解轨道。

(二)听辨母语思维的认知过程

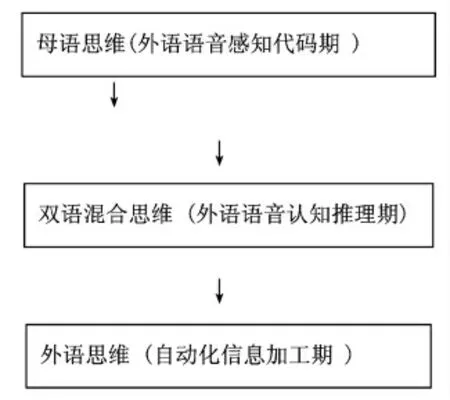

认知语言学认为,外语听力思维能力的形成必然经过三个过程,如图2 所示。

图2

这“三个阶段”的形成和发展是以前者为基础的,有着渐进性的和累加性的特点。充分了解外语听力思维能力的形成必然经过三个过程为制订合理可行的听力学习策略,促进听辨技能的提高提供了可供参照的宏观框架。就大多数译员来说,他们已经形成了母语的思维方式和语音动型,并且已经形成了固有的母语的思维方式。按照皮亚杰的理论,思维又是一个“内化”的过程,“内化”一旦实现,就会对译员形成了一种普遍性、约定性的思维惯性的影响。也就是说译员的母语的思维方式,一定会对口译过程中的听辨能力产生深远的影响。母语思维帮助译员感知“外语语音信息”,运用母语的思维方式来处理语义表象,建立目的语在思维结构中语义理解的等价和指向性机制,以提高听辨的效率。这方面对于口译员是有利的,这种影响称之为正迁移。另一方面:母语语言的发音和感知有着普遍性、约定性的思维惯性的影响,一定会形成外语发音和感知新的动型的强烈干扰,这种影响称之为负迁移。[2]由此可见,母语的思维定势对听者对于其他语言的听辨既有积极的影响,又有消极的影响。

二 口译听辨的特点

口译中的听辨难度较高,如语音变体增多,背景知识复杂。这是因为口译中所遇到的声音都是真实现场的语音。听力的信息输入具有呈线性,表现出“连续性”成串语音的运动性质。口译听辨与外语听力的区别表现在:听力练习的听辨材料是标准语音而且会在较为安静的环境中去练习,语速也较为稳定。口译的听辨现场环境是复杂多变的,译员往往对发言者的语音面貌,说话风格一无所知。口译的听辨必须是语音辨识与词义、语层、篇章理解同步进行,在此过程中还伴随预测和判断的行为。因此,在听辨解码的过程中需要译员将所听信息与大脑对的材料认知有机地结合起来,通过将新的知识和经历与在认知框架中现存的知识和经历相互融合而获得的。“跨文化图式的作用在于可以从更广一些语篇的意义层面上提醒译员,使得译员对原语语音分布有一种整体意义上的期待或预测行为,故此不但可以帮助译员完成听辨,还可以提示原语词义,帮助译员理解等重要作用,同时反过来也会促进译员对某些难识别的语音的辨析。”[3]译员可以利用一些诸如常识,专业知识、逻辑、主题等更广一些的手段对下文有所期待,并在听辨现有语音中“猜”出要听语音群。译员常常会感觉到当听到自己所熟悉的材料时,处理起来得心应手。即使遇见生词也能根据上下文“辨”出他们的意思,并有较好的理解;但是当遇到一些不熟悉的材料或与本国文化有差异的材料时,即使材料的生词很少,仍是难以有透彻的理解。尽管有时能听懂字面意思,却不能辨识原语的真正含义。这往往是因为口译员对这些材料的相关背景知识缺乏了解。

在口译中的听辨又与一般的听力练习差别巨大,有着一次性、时间的急迫性和判断的及时性的特点。作为听者的译员要主动回应听到的信息,并结合适合自身理解记忆的各种加工,并且在很短的时间做出回应。如果译员对所听到的语料熟悉,即有相应的文化的图式,在听力的解码过程中能够较为轻松的克服母语思维的负迁移,就能及时辨识出较为难理解的句子或篇章,口译工作就能较为顺利地进行了。

三 文化图式对口译听辨能力的影响

听力虽然是一种接受性语言技能,但听者在听的过程中并不是简单、机械地接受声音符号,而是在接收信息的同时,调动既存图式通过一系列思维活动去分析、筛选、合成、归纳,从而在听者一端实现语义的重构[4]。听力理解模式有两种:“自下而上”和“自上而下”两种处理方式。“自下而上”加工处理方式,是指听者由接收到的语音信息时启动,首先激活最底层、最基本的词语图式,继而再组合成短语图式,最后句子进行解码和理解。这种处理信息的方式是听着先对单词、词组等细节进行理解。“自上而下”加工,即从高级的图式开始,利用大脑的已存图式进行分析处理,对新信息预测、选择、总结的信息处理方式。这种“自上而下”处理信息的方式可以使听者对接收到信息做出快速的反应。在听辨中,两种方式是相辅相成、相互作用,同时发生在信息解码的整个过程中。使输入新信息与大脑已有图式知识的相互融合,达到理解的目的。

如果译员在听辨过程中,能“听”出材料的每个单词,但对整个句子阐述的真正含义不能“辨”识出来或是理解起来感到吃力,究其原因很难可能是缺乏对材料文化知识的缺乏。具有西方背景知识的译员能够紧跟说话者的思路,整个口译工作更加流畅。另外丰富的背景知识可以弥补译员词汇量的不足和句法知识欠缺,它能使译员忽略某些语言困难而从语义层面、整体意义理解材料。译员大脑中的图式会采取“自上而下”和“自下而上”两种方式相互结合来处理听力材料,故而可以使听辨理解更高效、更准确。听辨的中信息输入有“线性”的特点,所以译员从听到第一单词起,开始启动最基本的方式是“自下而上”即语言图式发挥作用,对语音、单词等解码,对语句产生最基本理解。“自上而下”的信息处理方式会使译员更注意对材料的主要观点等深层次的内容使理解,使听到的内容连贯、完整,听辨速度也得到提高。在整个听辨理解过程中,译员会充分运用其认知力,在“自下而上”和“自上而下”不断交替解码的过程中,译员始终处于一个积极主动的思考状态。

对目的语的日常生活相关的内容图示的积累,一定会涉及目的语的国家相关的文化背景知识的了解。在教学中,教师要重视培养口译员对目标语国家的社会习俗、生活习惯、宗教信仰、思维方式等方面的了解与研究。译员才会在口译过程中更为主动、有效地运用“自上而下”高级方式来解码接收的信息。

总之,口译员具备一定的语言基础,所以口译过程中的听辨障碍往往是源于跨文化因素所导致。听辨理解“自下而上”和“自上而下”的信息处理方式要求译员要有意识地增加目的语语言图式和内容图式,也证明了跨文化背景知识对听辨的重要性。认知主义文化观给我们这样一个启示:虽然译员在自己的文化环境中已经潜移默化地成为自己本族文化和个性特点的认知程序或图式,但是新的文化认知图式却可以从后天的学习中习得。教师应充分认识跨文化差异对听辨能力的影响,使口译员更加重视目的语文化图式的习得,对于提高口译中“听辩”的效率意义重大。