基于箱涵顶进法的隧道下穿车站流固耦合分析

朱永全 朱正国 王道远 方智淳

(石家庄铁道大学, 石家庄 050043)

铁路工程建设中常常会遇到新建铁路与既有铁路、公路、房屋、管线等在空间位置上的交叉、重叠等问题[1-4]。大量的工程实践证明,在处理这种问题时,采用隧道下穿的形式具有明显的优势,既能减少对土地资源的占用和对环境的破坏,又能减小对既有线路交通的干扰。但在隧道下穿施工过程中,不可避免地会造成上部既有结构物发生不同程度的沉降变形,严重时甚至会发生塌陷,威胁既有结构物安全。因此,研究新建隧道下穿既有结构物的变形规律、相互作用机理,从而总结隧道下穿施工变形控制基准和方法十分重要[5-9]。

国内外专家学者在隧道下穿施工变形控制的研究上取得了不少成果。如朱正国等人[10]利用数值模拟和公式回归拟合分析的方法,得到沉降槽宽度系数与埋深的关系,考虑铁路不同等级的要求,推导出隧道下穿既有线的地表沉降控制标准式,并对国内部分隧道沉降控制基准进行计算,计算结果与实测值吻合度较好。娄国冲[11]对隧道下穿铁路工程的沉降标准进行了研究。赵智涛等人[12]建立了结构-地层-管线三维模型,计算分析了隧道开挖过程中管线所处地层的沉降变形规律,并结合地表沉降实测值和经验法计算结果进行对比,结果表明管线对地层具有抵制作用。

但截止目前,对具体施工方法下,考虑流固耦合作用的研究还鲜为少见,因此,本文着重对隧道箱涵顶进法下穿车站的流固耦合作用进行分析。

1 隧道下穿车站变形控制基准研究

1.1 变形控制标准制定原则

(1)安全、科学、适用原则

隧道下穿车站工程安全问题主要涉及两方面的内容,一是铁路的安全运营,二是隧道的安全施工。在整个工程进程中,涉及的行业和部门较多,因此,在制定控制标准时,应综合考虑安全保障、工程所涉及的相关行业和部门的标准以及现场施工条件,根据计算、论证、现场监测结果等科学地制定施工方案,在充分保障安全的前提下,适当控制经济成本。

(2)“分区、分步、分级”原则

参照TB 10003-2016《铁路隧道设计规范》,结合路基结构特点,分不同模型进行计算,再根据相应的结果进行判定,即可将变形进行分区控制。车站变形控制指标主要包括沉降、隆起和差异沉降,在现场施工中,为对这些指标进行严格监控和有效控制,须考虑隧道开挖每一典型施工步对变形的影响,制定对应的分步控制指标,即可将变形进行分步控制。为更加详细和安全地控制变形,在不同环境下,还需将控制标准做相应的分级。在控制值的基础上增加预警值和报警值,预警值是准备采取措施的警示值,一般是控制值的60%;报警值是需要采取一定措施的提示值,一般是控制值的80%。通过对变形控制标准值详细实行分级管控,可更好地对工程进行风险控制。

1.2 隧道下穿控制指标研究

车站自身的承载力和下穿施工对其造成的沉降影响需综合考虑诸多因素,这使得隧道下穿车站变形控制变得相对复杂。因此需寻求一些关键指标,以其变化来代表隧道施工的变形情况。在选取下穿既有车站施工变形控制指标时,主要应考虑两个方面的问题:一方面指标须反映车站的安全状态,可用地层最大地表沉降值来代表;另一方面指标要反应隧道施工过程中,隧道自身的安全稳定性,考虑到实际降水的作用,可选择监测面处的拱顶沉降及水平收敛值作为控制标准。

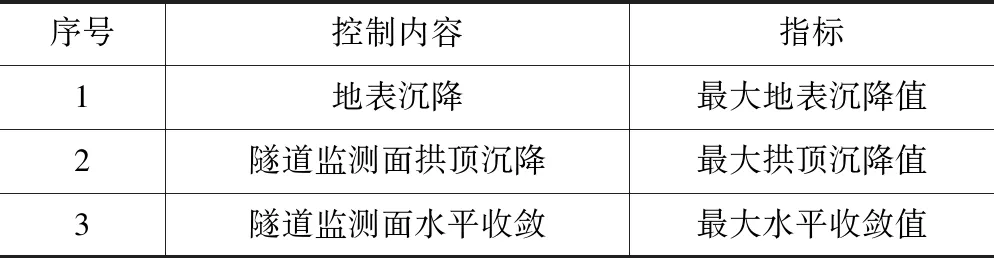

综上所述,箱涵顶进法下隧道下穿车站的变形控制指标,如表1所示。

表1 隧道下穿站场变形控制指标

2 下穿车站隧道箱涵顶进法流固耦合分析

2.1 计算模型和计算参数

采用有限元软件FLAC3D进行数值分析,考虑围岩的渗流场和应力场的两场耦合作用。模型在X、Y、Z三个方向上的尺寸为124 m×40 m×50 m。除上部边界外,模型其余5个方向的边界均约束其法向位移,同时将列车荷载等效作用在地表上层。在进行箱涵顶进前需要对箱涵的周围进行管幕加固,加固管幕直径为300 mm。

在建模过程中,通过把围岩土体的物理力学参数转换为箱涵结构的物理力学参数来实现对箱涵顶进过程的模拟,管幕及箱涵参数表,如表2所示。

表2 材料参数表

在箱涵顶进过程的模拟计算中,将围岩的材料设置为理想的弹塑性材料,其整体服从摩尔库伦定律。施工阶段模拟了非耦合作用和耦合作用两种方案。

(1)非耦合作用方案

在施工过程中直接进行降水,观察由降水带来的地表沉降,不考虑流固耦合的作用,采用箱涵顶进施工方法,施做帷幕注浆加固圈,顶进完毕后进行全断面开挖。

(2)耦合作用方案

开挖方法支护结构的选择及物理力学参数同非耦合作用方案,但在施工过程中不进行降水,且考虑流固耦合的作用。

2.2 地表沉降分析

地表沉降规律通过地表沉降槽曲线来反映。对地表沉降槽曲线进行分析有助于在实际工程施工中对加固措施进行改进,从而减少地层沉降,确保工程安全有效地实施。对箱涵顶进法进行非耦合和耦合作用下的模拟分析,得到地表沉降槽曲线,如图1所示。

图1 箱涵顶进下地表沉降曲线图

由图1可以看出,箱涵顶进施工时,耦合与非耦合作用下的地表沉降整体趋势相似,中线位置处的地表沉降最大,距离Z坐标轴越远,其地表沉降也越小。虽然耦合与非耦合作用下地表沉降趋势相似,但在数值上却存在明显差异,耦合作用下地表沉降最大值为12.5 mm,而非耦合作用下地表最大沉降值仅为6.6 mm。

2.3 拱顶沉降分析

箱涵顶进法耦合与非耦合作用下,左侧隧道监测面处的拱顶沉降曲线如图2所示。

图2 左侧隧道拱顶沉降曲线图

由图2可以看出,左侧隧道耦合作用下箱涵顶进法造成的拱顶沉降与非耦合作用下的拱顶沉降趋势不同,但两者互有交集。开挖前20步,非耦合作用在隧道监测面处产生的拱顶沉降值小于非耦合作用,开挖20步后,耦合作用造成的隧道拱顶沉降迅速增长,远大于相同开挖步非耦合作用产生的拱顶沉降。开挖40步后,耦合作用与非耦合作用在隧道拱顶处产生的沉降增长趋势变缓,并逐渐趋于稳定,但两者沉降数值差异较大,耦合作用下的最终沉降值约为14 mm,非耦合作用下的最终沉降值约为6 mm。

2.4 水平收敛分析

箱涵顶进法耦合作用与非耦合作用下左侧隧道监测面处水平收敛曲线如图3所示。

图3 左侧隧道水平收敛曲线图

由图3可以看出,耦合作用与非耦合作用下,左侧隧道监测面处的水平收敛曲线变化趋势不同,但两者互有交集。开挖前30步,耦合作用下的隧道水平收敛值小于非耦合作用,开挖30步后,耦合作用下的隧道水平收敛迅速增长,并在开挖40步时达到峰值,并趋于稳定,最大水平收敛值为9.3 mm。非耦合作用下隧道水平收敛增长较为平缓,同样在开挖40步时达到最大水平收敛值,并逐渐趋于稳定,最大水平收敛值为5.3 mm。

2.5 竖向位移分析

箱涵顶进法耦合作用与非耦合作用下的竖向位移云图,如图4、图5所示。

图4 耦合竖向位移云图

图5 非耦合竖向位移云图

由图中可以看出,耦合作用与非耦合作用下隧道监测面处的竖向位移云图趋势相同,均沿隧道中心线呈现对称分布。耦合作用下,隧道最大竖向位移为15.3 mm,非耦合作用下隧道最大竖向位移为6.4 mm,两者数值差距较大,达58.2%。

3 结论

(1)箱涵顶进法隧道下穿车站过程中,可采用地层沉降、隧道监测面处拱顶沉降、水平收敛以及竖向位移作为施工过程的变形控制指标,本着安全、科学、适用及分区、分步、分级的原则进行隧道施工组织设计。

(2)耦合作用与非耦合作用下的地表沉降及隧道竖向位移的变化趋势相似,但耦合作用下的数值明显大于非耦合作用。耦合作用下,地表最大沉降值为6.6 mm,最大竖向位移值为 6.4 mm;而非耦合作用下,地表最大沉降为12.5 mm,最大竖向位移值为15.3 mm。

(3)耦合作用与非耦合作用下,隧道监测面处拱顶沉降及水平收敛趋势不同,在刚开挖时,耦合作用下的拱顶沉降及水平收敛小于非耦合作用,随着开挖的持续进行,耦合作用下的拱顶沉降及水平收敛迅速增长,远大于相同情况下的非耦合作用工况。在开挖后期,耦合作用与非耦合作用的拱顶沉降区水平收敛均逐步趋于稳定。