D型肉毒梭菌毒素灭鼠剂防治高原鼢鼠的试验研究

李生庆 张西云 刘怀新 李志宁 张同作 李积良 林恭华

(1.青海大学畜牧兽医科学院,西宁,810016;2.中国科学院西北高原生物研究所,西宁,810001;3.青海省祁连县野牛沟乡兽医站,祁连,810005)

青藏高原草地具有涵养水源与全球气候调节的重要作用,青藏高原草地应以保护生态环境功能为主要目的,以生态保护发展战略为优先[1-2]。然而,近年来随着生态环境的不断改变,包括高原鼢鼠(Myospalaxbaileyi)在内的多种害鼠对高原牧区草地植被的破坏日趋严重。

高原鼢鼠为鼢鼠科(Spalacidae),鼢鼠属的动物,体形粗圆,吻短,眼小,尾短,四肢也较短粗。成体毛色从头部至尾部呈灰棕色,腹面较背部更暗灰色;幼体及半成体为蓝灰色或暗灰色。高原鼢鼠长期生活于黑暗、封闭的环境中,不冬眠,主要采食植物的地下根系,1年繁殖1次,每胎产仔数1—6只,主要栖息于高寒草甸、草甸化草原、草原化草甸、高寒灌丛、高原农田、荒坡等比较湿润的河岸阶地、山间盆地、滩地和山麓缓坡,仅分布在中国[3]。高原鼢鼠主要采食植物的地下根系,尤其喜食杂类草肥大的轴根、根茎和根蘖的地下部分,也常将植物地上部分的茎叶拖入洞道内食用或作巢内铺垫之用。对于禾本科(Gramineae)植物,除少量食其根茎和嫩叶外,其他部分则很少取食。

近年来高原鼢鼠种群数量急剧增长,危害十分严重,发生危害面积呈扩大趋势,对草原生态环境的良性循环和当地畜牧业生产的持续发展造成了严重的威胁。据张生合等[4]报道,青海省鼢鼠危害面积110×104hm2,占全省草原鼠害面积的10%,其中青海玉树、果洛和环湖地区危害最严重,形成了大面积寸草不生的“黑土滩”,造成了严重的经济损失。据张桂芳[5]报道,青海省农田鼠害年发生13万hm2,其中鼢鼠危害面积最大,有6.7万hm2,鼢鼠种群密度每亩30只。2007年,高原鼢鼠危害面积31.2万hm2,约占全州总面积的10%,密度最大的区域每亩有662个鼢鼠土堆,危害十分严重。

利用毒性化学药物灭鼠可以在居民区等特殊环境中达到可观的效力,但是在物种繁多的草地生态系统,化学鼠药的毒性通过食物链危及啮齿类动物的天敌香鼬(Mustelaaltaica)、艾虎(Mustelaeversmanni)、狐狸(Vulpesvulpes)等,天敌数量急剧下降,没有天敌的抑制作用反而造成鼠类种群数量剧增[6]。物理防治利用各种物理器械(鼠夹、鼠笼及弓箭等)捕捉或杀死鼠类,减少啮齿类种群的数量,显然在广袤的草原物理灭鼠的效果极为有限,所以化学、物理灭鼠不能成为草地灭鼠的主要方式。生物防治法主要是利用天敌防治鼢鼠,鼢鼠的天敌很多,主要是食肉目(Carnivora)的小型兽类如黄鼬(Mustelasibirica)、野猫、家猫、狐等,鸟类中的猛禽如鹰(Accipiter)、猫头鹰等,鼠类天敌的繁殖技术尚未解决,面对日益猖獗的鼠害,已不能适应新形势下鼠害天敌防治的要求。

20世纪90年代,三江源地区的鼠害治理方法主要是化学和物理防治,即化学药剂毒杀和人工捕杀。化学药物自20世纪60年代以来,先后更换了三代药物。早先使用的药物毒性大,能引起动物的二次中毒和积累中毒,从而破坏食物链[7]。

鉴于此,青海省畜牧兽医科学院利用D型肉毒梭菌(Clostridiumbotulinum)所产毒素成功研制了D型肉毒灭鼠剂。并先后开展了D型肉毒灭鼠剂防治高原鼠兔(Ochotonacurzoniae)、青海田鼠(Lasiopodomysfuscus)的实验研究,取得了良好的效果,但对高原鼢鼠鼠害防治目前还普遍采用弓箭抓捕的手段,其效率低下,费工费力。本实验室开展了D型肉毒灭鼠剂防治高原鼢鼠的实验研究,取得了相关的实验数据,为今后利用生物毒素防治高原鼢鼠提供了可靠的技术依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验药品

D型肉毒灭鼠剂(毒价:1 000万MLD/Ml,小白鼠静注,批号:20151003批)由青海畜牧兽医科学院提供。

1.1.2 试验动物

利用已取得的实用新型专利“高原鼢鼠活体定位捕捉仪”从青海省海北州门源县、大通县向华藏族乡捕捉野外高原鼢鼠。

1.2 方法

1.2.1 D型肉毒灭鼠剂对高原鼢鼠半数致死量的测定

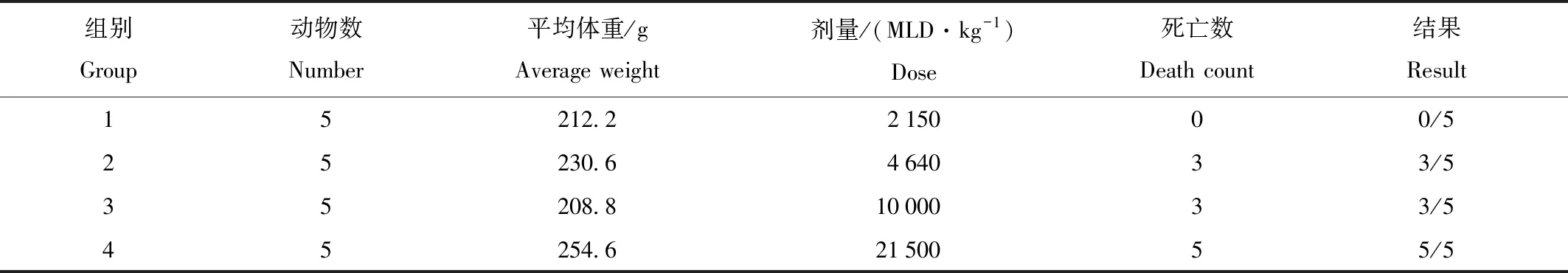

1.2.1.1 灌胃半数致死量的测定

用霍恩氏法测定LD50,以每千克体重设置2 150 MLD、4 640 MLD、10 000 MLD、21 500 MLD 4个剂量组,每组5只动物,以每100 g体重灌服215、464、1 000、2 150 MLD的毒素,试验后正常饲喂,观察10 d,记录死亡情况。

1.2.1.2 口服半数致死量的测定

取鼢鼠25只,称重后单只饲养于鼠笼中,分别以2.0、1.0、0.5、0.25及0.125 g/200 g体重称取颗粒毒饵,置于平皿中,待鼢鼠采食后,转为正常饲喂,观察7 d,记录鼢鼠死亡情况。采用改良寇氏法计算LD50(计算方法:LD50=log-1[Xm-i(∑P-0.5)])。

1.2.2 高原鼢鼠对D型肉毒毒饵的适口性试验

1.2.2.1 有选择适口性的测定

取健康鼢鼠10只,称重后编号,放置于相应编号桶内,夜间放回装有泥土的原桶内。于每日9:00,将含有10 g D型肉毒灭鼠剂小麦毒饵(4万MLD/g)的平皿以及含有10 g无毒小麦基饵的平皿同时放置于已编号的每只鼢鼠桶内,每天17:00取出称量毒饵剩余量,记录数据。

1.2.2.2 无选择适口性的测定

取健康鼢鼠20只,随机分为4组,称重后编号,放置于相应编号桶内,夜间放回装有泥土的原桶内。

第一组(毒饵组):于每日9:00,将含有10 g D型肉毒灭鼠剂小麦毒饵(4万MLD/g)的平皿放置于已编号的每只鼢鼠桶内,每天17:00取出称量毒饵剩余量,记录数据。

第二组(无毒组):于每日9:00,将含有10 g无毒小麦基饵的平皿放置于已编号的每只鼢鼠桶内,每天17:00取出称量毒饵剩余量,记录数据。

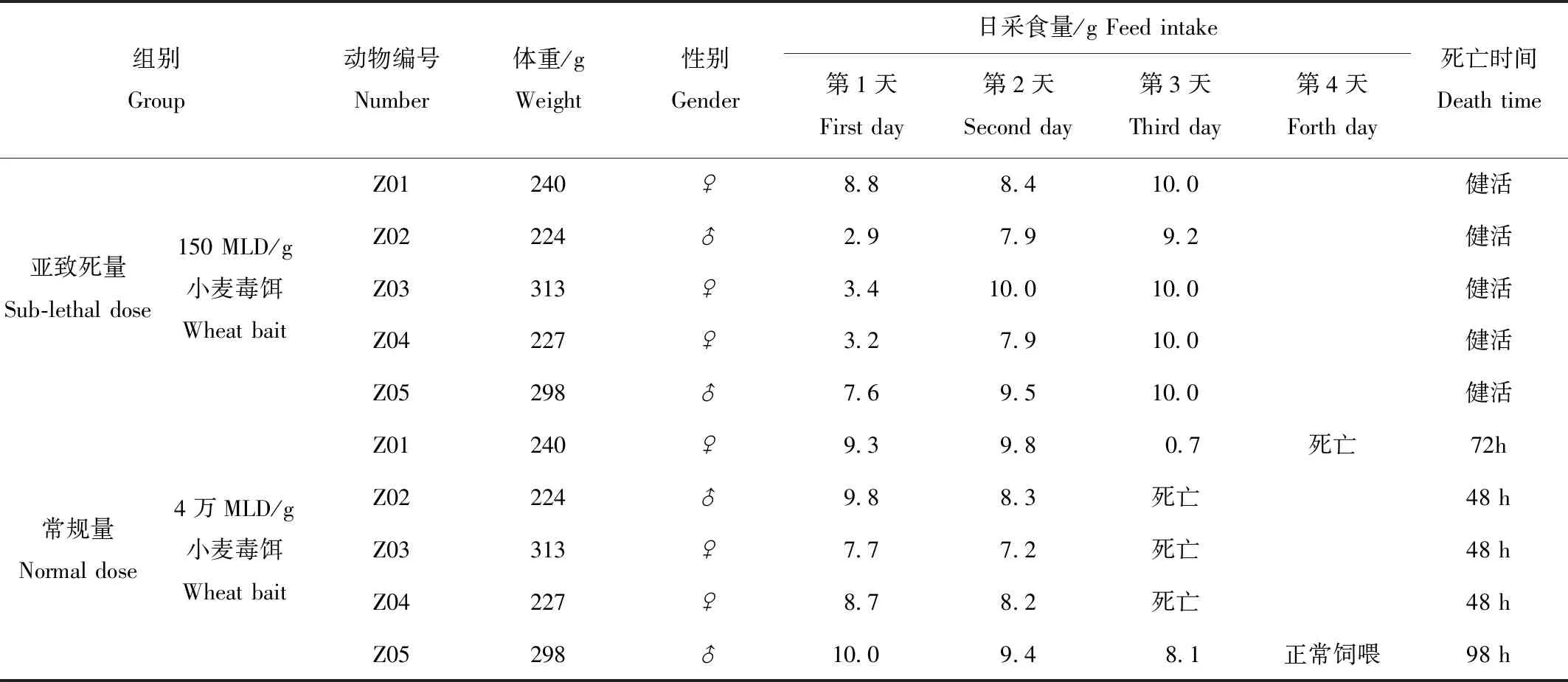

1.2.2.3 再遇适口性的测定

取健康鼢鼠5只,于2016年9月25日投给亚致死量D型肉毒灭鼠剂毒饵,饲喂24 h后取出分别称重,记录采食量,连续饲喂3 d后,改为正常饲喂料。3 d后,分别称取10 g 含4万MLD/Ml D型肉毒毒素小麦毒饵放入Z01-Z05的饲养有前述试验高原鼢鼠的试验桶内,每12 h称重记录毒饵剩余量,观察记录采食量及死亡情况。

2 试验结果

2.1 D型肉毒毒素对高原鼢鼠灌胃试验

D型肉毒灭鼠剂对高原鼢鼠的灌胃半数致死量LD50为5 840 MLD/kg体重,可信线为3 430—9 950 MLD(小白鼠)/kg体重。

结果:LD50为5 840 MLD/kg体重,可信线为3 430—9 950 MLD(小白鼠)/kg体重,是中等毒,表明D型肉毒毒素对高原鼢鼠敏感。

2.2 高原鼢鼠对D型肉毒毒素毒饵口服半数致死量的测定

2.2.1 高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵口服半数致死量的测定

加入毒素量为4万MLD/g的小麦毒饵对高原鼢鼠LD50=0.17(g/200 g体重)。即LD50为0.85 g/kg体重。由此证明,小麦毒饵对高原鼢鼠敏感,且适口性良好,可以在实地应用。LD50测定情况见表2。

表1 D型肉毒灭鼠剂对高原鼢鼠的灌胃半数致死量LD50测定

Tab.1 Determination of LD50 about D-type botulinum toxin to plateau zokor

表2 4万MLD/g D型肉毒毒素小麦毒饵对高原鼢鼠LD50的测定

Tab.2 The LD50 Using 40 000 MLD/g D-type botulinum toxin of wheat bait to the plateau zokor

表3 D型肉毒毒素小麦毒饵对高原鼢鼠LD50的计算

Tab.3 Count of LD50 about wheat bait of D-type botulinum toxin to plateau zokor

LD50=log-1[Xm-i(∑P-0.5)]

LD50=log-1(-0.301 029 9-0.903 089 9)(1+0.6+0.2-0.5)

=log-1(-0.301 029 9-0.903 089 9)(1.3)

=log-1(-1.475)

=0.17(g/200 g体重)即LD50为0.85 g/kg体重。

2.2.2 高原鼢鼠对D型肉毒毒素颗粒毒饵口服半数致死量的测定

加入毒素量为4万MLD/g的颗粒毒饵对高原鼢鼠LD50=0.26(g/200 g体重)。即LD50为1.30 g/kg体重。由此证明,颗粒毒饵对高原鼢鼠敏感,且适口性良好,可以在实地应用。LD50测定情况见表4。

LD50=log-1[Xm-i(∑P-0.5)]

LD50=log-1[0.301 029-(-0.903 089(1+0.4+0.6+0.2-0.5))]

=log-1[0.301 029-(-0.903 089(1.7))]

=log-1(-1.475)

=0.26(g/200 g体重)

即LD50为1.30 g/kg体重

2.3 高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵的无选择适口性试验

试验测得高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵的摄食系数(毒饵组摄食量/对照组摄食量)第1天为0.93,第2天为1.08,第3天为0.46,总计摄食系数为0.81,说明高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦适口性很好。采食毒饵第3天开始高原鼢鼠陆续死亡,也能证明对毒饵的采食性良好(表6)。

表4 4万MLD/g D型肉毒毒素颗粒毒饵对高原鼢鼠LD50的测定

Tab.4 The LD50 Using 40 000 MLD/g D-type botulinum toxin of particle bait to the plateau zokor

表5 D型肉毒毒素颗粒毒饵对高原鼠兔LD50的计算

Tab.5 Count of LD50 about particle bait of D-type botulinum toxin to plateau zokor

表6 无选择适口性试验结果

Tab.6 Results of no choice palatability test

2.4 高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵的有选择适口性试验

摄食系数(毒饵组摄食量/对照组摄食量)第1天为1.45,第2天为1.09,第3天为1.43,总计摄食系数为1.33,说明高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵有选择适口性很好。高原鼢鼠对D型肉毒灭鼠剂适口性很好,摄食系数为1.33(表7)。

2.5 高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵再遇适口性试验

2.5.1 投喂亚致死量小麦毒饵后,其毒饵平均采食量分别为第1天5.18 g,第2天为8.74 g,第3天为9.84 g,说明高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵适口性良好,逐步适应,且在试验期内无实验动物死亡。

2.5.2 投喂正常防治剂量D型肉毒毒素小麦毒饵后,第1天的采食量为9.1 g,第2天8.58 g,与第1天基本相当,第3天即有3只高原鼢鼠中毒死亡,说明在采食亚致死量D型肉毒毒素后高原鼢鼠并没有或产生警戒厌食现象,而是继续,直至中毒死亡,表明高原鼢鼠对D型肉毒毒素的再遇适口性良好,可用于大面积高原鼢鼠的鼠害防治。

表7 有选择适口性试验结果

Tab.7 Results of select palatability test

表8 高原鼢鼠对D型肉毒毒素小麦毒饵的再遇适口性试验

Tab.8 Experiment on the palatability of wheat bait of D-type botulinum toxin to plateau zokor

3 结论

3.1 试验测得D型肉毒梭菌毒素对高原鼢鼠的灌胃半数致死量5 840 MLD/kg体重,可信线为3 430—9 950 MLD(小白鼠)/kg体重,表明D型肉毒灭鼠剂对高原鼢鼠敏感,具备潜在的防治野外高原鼢鼠的能力。

3.2 试验测得D型肉毒毒素颗粒毒饵、小麦毒饵口服半数致死量(LD50)分别为0.85 g/kg体重和1.30 g/kg体重。证明毒素以小麦或颗粒饵料作为基饵,其口服敏感性良好。

3.3 试验以小麦为基饵拌制毒饵,测得高原鼢鼠对小麦毒饵的有选择适口性良好,摄食系数为1.33;无选择适口性很好,摄食系数为0.81;再遇适口性良好,该项试验研究为利用D型肉毒梭菌生物毒素进行大面积高原鼢鼠的防治提供了基础数据。

4 讨论

4.1 肉毒梭菌属于厌氧性梭状芽胞杆菌属,具有该菌的基本特性,即厌氧性的杆状菌,形成芽胞,芽胞比繁殖体宽,呈梭状,新鲜培养基的革兰氏染色为阳性,产生剧烈细菌外毒素,即肉毒毒素,可形成一种强力的毒素抑制呼吸导致死亡,是迄今为止所知的最毒的自然生成的毒素之一[8]。根据肉毒毒素的抗原性,肉毒梭菌至今已有A、B、C(1、2)、D、E、F、G等7个型。引起人群中毒的主要有A、B、E三型。C、D二型毒素主要是畜、禽肉毒中毒的病原。F、G型肉毒梭菌极少分离,未见G型菌引起人群的中毒报道[9]。本试验所涉及的D8901菌株是青海省畜牧兽医科学院于1989年在国内首次从动物体内分离的一株肉毒梭菌[10],通过对该菌株产毒特性的研究,为D型肉毒毒素灭鼠剂的规模化生产奠定了基础。

4.2 D型肉毒灭鼠剂是利用D型肉毒梭菌所产毒素蛋白研制成的一类新型生物类灭鼠制剂,大量试验证明该灭鼠剂对于防治高原鼠兔具有良好的效果[11],尤其是通过三江源草地生态环境治理鼠害防治工程的实施,在利用D型肉毒灭鼠剂防治高原鼠兔方面积累了丰富的经验,防治技术日臻完善,但高原鼢鼠作为青藏高原牧区另一大危害鼠种,始终未能找到成功的防治方法和技术。因此,本试验通过测定D型肉毒毒素对高原鼢鼠的灌胃半数致死量(LD50),初步证实该灭鼠剂对高原鼢鼠极其敏感,灌胃半数致死量5 840 MLD/kg体重,可信线为3 430—9 950 MLD(小白鼠)/kg体重,另外,还进行了高原鼢鼠喜食性饵料的筛选以及害鼠对D型肉毒毒素的适口性、再与适口性等试验,为应用该灭鼠剂进行高原鼢鼠的大面积鼠害防治提供了相应的技术参数。

4.3 高原鼢鼠俗称瞎老鼠,藏民又称塞隆。眼睛极度退化,常年生活于地底。我们推测,该鼠种对于食物的采食,很大程度上依靠其灵敏的嗅觉。因此,如何提高饵料的采食率是保证灭效的一大关键。针对于此,我们将青稞、燕麦、小麦以及自行研制的颗粒饵料作为基饵进行对比试验,试验结果证明,小麦的采食率最高,颗粒饵料次之,燕麦的采食率最低。实验发现,高原鼢鼠对燕麦有严重的蜕皮现象,因此严重影响毒素的摄取量,故在高原鼢鼠的防治过程中要区别于高原鼠兔,避免使用燕麦作为饵料,以免影响灭效。另外,饵料选择性试验结果,我们推荐在大面积鼠害防治时使用小麦拌制毒饵,而在林地、中药材种植区域采用颗粒毒饵进行鼠害防治,效果更佳。