莫理循旧藏《永乐大典》卷册及流散考

摘 要:本文根据“莫理循文件”(The Manuscript Collection of G. E. Morrison Papers, 1850-1932)等原始资料和前人关于莫理循(George Ernest Morrison,1862-1920)旧藏《永乐大典》的研究、记载,对莫理循旧藏《永乐大典》的册数、具体卷次、现藏地和流散经过进行了较为全面的论述和考证。莫理循曾收藏至少14册《永乐大典》;其中卷11368-11369这一册转给了甘伯乐(Charles William Campbell),后者于1917年将其赠予伦敦图书馆。除此前学界已考证清楚的由东洋文库购得的七册以外,本文对前人关于其他莫氏旧藏卷册的记述也进行了分析与补充。

关键词:《永乐大典》;流散;莫理循

一、引言

(一)历史背景

举世闻名的《永乐大典》有正副两部,明永乐初年完成的原本为正本,明嘉靖重抄本为副本。全书共有11095册,包括正文22877卷,目录60卷。正本早已下落不明,至今未见片纸存世;副本的绝大部分也因官吏盗窃和战火而逐渐散佚,如今全世界已知仅存《大典》副本400余册、800余卷(下文中的《大典》均指《永乐大典》副本),约为全书的4%。其中,200余册在中国(包括中国大陆和中国台湾地区);其余均被外国机构和个人收藏,分散于美国、英国、爱尔兰、德国、日本等国家。{1}《大典》屡遭劫毁,其中1900年6月翰林院被焚毁,这是《大典》遭受的最后一次重大劫难。当时,义和团运动进入高潮,团民和清军围攻北京的外国使馆区,史称“使馆之围”。6月下旬,中方军队在毗邻英国使馆的翰林院纵火,意在借助当时的风向烧毁使馆,因火势蔓延到院中的藏书库,外国使馆人员便将包括《大典》在内的书籍搬出。其中,有300余册《大典》被安全转移到英使馆,次年交还清廷。{2}但在混乱之中,很多《大典》遭到损毁,还有不少《大典》被外国人私自携出翰林院,据为己有。③此后,他们或将这些《大典》留作个人收藏,或赠予或出售给他人、图书馆和博物馆等机构,这是造成现存《大典》将近半数流失海外的一个重要原因。

在这些外国人中,有一位重要的历史人物——时任伦敦《泰晤士报》(The Times)记者的乔治·厄内斯特·莫理循(George Ernest Morrison,1862-1920)。他是英裔澳大利亚人,医学博士,著名的新闻家、政治家、藏书家、旅行家。在“使馆之围”期间,他共从翰林院携出《大典》10余册,是当时众所周知获得《大典》较多的西方人之一。关于莫理循进入翰林院并私自携出《大典》的记述,可见斯特林·西格雷夫(Sterling Seagrave)所写的慈禧传记《龙妇:中国末代太后的生平与传说》(Dragon Lady: the Life and Legend of the Last Empress of China){1}和田仲一成《日本东洋文库收集〈永乐大典〉残本的过程》{2}。莫理循在北京生活了20余年,是欧美侨民中的风云人物。他于1897至1912年担任英国伦敦《泰晤士报》首任常驻北京记者,1912至1920年连续被袁世凯等四任中华民国总统聘为政治顾问,在清末民初的中国上层人士和在华外侨中结交甚广。他亲身经历并报道了清末民初很多重大的历史事件,影响力很大,他所居住的今北京王府井大街当时甚至被命名为“莫理循大街”(Morrison Street)。工作之余,酷爱收藏的莫理循努力搜集一切关于中国研究的西文文献,创建了藏书宏富、蜚聲中外的“莫理循文库”③,并将其持有的《大典》藏于此处。

(二)研究综述

《大典》是莫理循文库中很特殊的藏书,它们既不是该文库的主要收藏对象——莫理循文库主要搜集关于中国的西文文献,又不是通过正常的购买或交换所得,而是莫理循从翰林院私自携出的中国文物。也许是由于这种特殊性,莫理循既没有将它们编入他的藏书目录《莫理循亚洲文库目录》(Catalogue of the Asiatic Library of Dr. G. E. Morrison,东京:东洋文库,1924年版),也未将它们同文库的其他藏书一起售予岩崎久弥;而是在其生前零散地转出了一部分,在其死后,剩余7册由其遗孀一次性出售给岩崎久弥,现入藏日本东洋文库。

中外学者对莫理循的研究和相关文献的整理主要集中于他的政治活动;关于其藏书的研究,也主要是从整体上介绍莫理循文库,学术界未对莫理循旧藏《大典》册数、卷次、流散经过和最终去向进行全面考证。目前,只有现藏日本东洋文库的七册《大典》递藏经过是清晰的,东洋文库图书部长田仲一成在《日本东洋文库收集〈永乐大典〉残本的过程》一文中详细叙述了此事。莫理循的夫人珍妮·莫理循大约于1922年一次性将其遗留下的七册《大典》全部售予岩崎久弥;1924年,岩崎久弥正式创建东洋文库,这7册《大典》遂由东洋文库收藏至今。这7册的卷次为:卷5268、卷11412—11413、卷11598—11599、卷11602—11603、卷11615—11616、卷11848—11849、卷15948—15949,共13卷。其中,卷11598—11599和卷11602-11603封面有莫理循的签名。{4}经查询东洋文库官方网站的公共检索目录,可以确认这7册《大典》现藏于此。{5}

其他莫氏旧藏《大典》的卷次和递藏信息,散见于不同时期、不同国家的学者对某些地区或世界范围内《大典》存佚情况研究的著述中。其中,比较有代表性的、包含重要线索的除《龙妇:中国末代太后的生平与传说》外,还有以下6篇论文:

1912年,法国汉学家莱昂纳尔·奥鲁索(Leonard Aurousseau)发表了《缪荃孙〈清学部图书馆善本书目〉述评》(Miao Ts'iuan-souen : Catalogue des ouvrages précieux de la Bibliothèque du Ministère de l'Instruction publique des Ts'ing,以下简称“奥鲁索1912年述评”),文中介绍了他在北京莫理循文库中见到的10册《大典》的卷次和内容,这是笔者所知对莫氏旧藏《大典》具体卷次的最早记载。

1920年,英国汉学家、英国国家博物馆东方图书部的翟林奈(Lionel Giles){1}发表了《〈永乐大典〉笔记》(A Note on the Yung Lo Ta Tien,以下简称“翟林奈1920年笔记”),逐册介绍了他在英国亲自查阅的26册《大典》的卷次、当时的收藏者或收藏机构、来源(即何人何时捐赠)、内容、页数、保存状况等。

1924年,旅居伦敦的著名图书馆学家袁同礼发表了《〈永乐大典〉考》,文中的“《大典》现存卷目表”,详细记载了作者所见的《大典》卷次、韵目、内容、当时的持有者,部分卷册还记录了其曾经的持有者(“《大典》现存卷目表”,下文简称为“袁同礼1924年表”)。此表中著录了11册《大典》为莫理循旧藏,包括“奥鲁索1912年述评”中著录的10册和另1册。

2003年出版的《〈永乐大典〉编纂600周年国际研讨会论文集》收录的以下3篇文章,均为英、美汉学家论述当地所藏《大典》:

(1)何大伟(David Helliwell)《英国图书馆所藏〈永乐大典〉》(Holdings of Yongle Dadian in United Kingdom Libraries){2};

(2)艾思仁《翰林院和英国使馆——〈永乐大典〉随笔》;

(3)韩涛(Thomas H. Hahn)《五册的变奏曲——康奈尔大学图书馆〈永乐大典〉统计趣闻》(Variations on the Number Five- the Amusing History of Counting the Yongle Dadian Volumes at Cornell University Library)。

此外,多位中外学者根据其新近发现,对前人考察的《大典》在世界范围内的存佚情况进行了增补和订正,形成了以下《大典》现存卷目调查表。这为探寻残存《大典》的下落、追溯其递藏经过,提供了翔实、可贵的资料:

袁同礼从1925至1939年发表的11篇现存《大典》调查结果,包括4篇完整收录其已知散存于世界各地的《大典》现存卷目表,7篇著录其新近发现的《大典》卷目表,如:《〈永乐大典〉现存卷目》(1925年发表,下文简称为“袁同礼1925年表”)、《〈永乐大典〉现存卷目表》(1929年发表,下文简称为“袁同礼1929年表”)、《近三年来发见之〈永乐大典〉》(1932年发表)、《〈永乐大典〉现存卷目表》(1939年发表)等;

岩井大慧《〈永乐大典〉现存卷目表(新订)》(1963年);

张忱石《〈永乐大典〉史话》(1986年)一书中的《现存〈永乐大典〉卷目表》(以下简称“张忱石1986年表”);

张升《〈永乐大典〉研究资料辑刊》一书中的《〈永乐大典〉现存卷目表》(以下简称“张升2005年表”);

张升《〈永乐大典〉流传与辑佚研究》一书中的《〈永乐大典〉现存卷目表》(以下简称“张升2010年表”);

郝艳华《〈永乐大典〉史论——六百年来的流传、整理与研究》(2009年)一书,专门以地区为纲,研究、梳理了《大典》在日本、韩国和越南、美国、欧洲的流传经过和收藏情况,并编制了《日本所藏〈永乐大典〉残本统计表》《美国〈永乐大典〉残本收藏情况统计表》《英国〈永乐大典〉残本收藏情况统计表》。

(三)研究对象

上述文献中均含有关于莫理循旧藏的记载,但除现藏东洋文库的7册外,其余从莫氏文库到现藏地中间的递藏过程,都是零散的片段,均未梳理成一條完整的脉络。而且,关于莫理循旧藏《大典》的册数,至今尚无确切记载,卷11368—11369的递藏经过更是存在明显的分歧。

2002年,中国国家图书馆以缩微胶卷形式从澳大利亚新南威尔士州州立图书馆的米歇尔图书馆(Mitchell Library)引进了部分“莫理循文件”(The Manuscript Collection of G. E. Morrison Papers, 1850-1932),包括莫理循的日记、通信、备忘录、剪报、照片、档案等原始资料。通过查阅“莫理循文件”,笔者发现了一些与其所藏《大典》密切相关的信息,这恰好可以解答上述部分疑问。而这些信息此前或未被披露,或已被披露,但未注明出处,使人不知是否可信。

每一册《大典》均为世间孤本,莫氏旧藏《大典》是我国流失海外的珍贵典籍中的一部分,笔者认为有必要厘清它们的递藏经过,探寻其现藏何处。本文将根据“莫理循文件”中的日记、剪报和历史上相关的新闻报道,《大典》收藏单位的新书入藏档案、馆藏目录,以及前人的研究、记载,对其中有关莫理循旧藏《大典》的册数、具体卷次、现藏地和递藏经过的论述进行较为全面的汇总和梳理。本文也将重点考证一直存在疑问的莫理循旧藏《大典》的册数,以及存在分歧的卷11368-11369一册的递藏经过;并将逐册补充、分析前人关于莫氏旧藏卷册(除现藏东洋文库的七册以外)的现藏地和递藏经过的考证;此外,对于受资料和条件所限而尚未考证清楚的问题,本文也提出了进一步考证的建议。

(四)重要关键词译法说明

在笔者查阅的中、英、法文献中,本文的两个重要关键词——“莫理循”和“《永乐大典》”在史料和当代著述中均有多种译法。为便于其他研究者考证,并充分说明本文考证的相关依据,现将目前见到的所有译法列于此:

1.George Ernest Morrison的中文译名

本文的研究对象George Ernest Morrison(1862-1920),其标准中文译名为“莫理循”。这是他1894年初到中国时,一位中国先生为他取的名字①;在1894年清政府为他签发的护照②和他担任中华民国总统政治顾问时的中式名字上③,使用的都是这个名字。不过,在一些史料和当代的著述中,莫理循的中文译名还有“莫里循”“莫理逊”“莫里逊”“莫礼逊”“莫利逊”“穆礼循”“摩利逊”等。此外还需注意的是,中国近代史上还有一位姓“Morrison”的西方重要人物,即西方来华的第一位基督新教传教士Robert Morrison(1782—1834),其标准中文译名为“马礼逊”,也是一位博士,二人有时均被称为“Dr. Morrison”。

2.《永乐大典》的英文译名

《永乐大典》的英文译名,当代研究者一般使用汉语拼音译法“Yongle Dadian”,此外,还有以下译法:

音译:Yung Lo Ta Tien、Yung Le Ta Tien、Yong-lo ta-tien、Ta Tien,

意译:Chinese encyclopedia④(中国百科全书)、Chinese Encyclop?覸dia(中国百科全书)、Great Encyclopaedia(大百科全书)、great encyclopedia of China(中国大百科全书)、Great Chinese Encyclopaedia(中国大百科全书)、Encyclopaedia Maxima(超级百科全书),

音译和意译相结合:Yongle Encyclopedia(永乐百科全书)、Great Dictionary of Yung Lo(永乐大辞典)、Great Encyclop?覺dia of the Emperor Yung-lo(永乐皇帝大百科全书)。

在上述译法中,使用较多的是“Yung Lo Ta Tien”和“Chinese Encyclopedia”。

此外,本文中的译文均为笔者所译。

二、莫理循旧藏《大典》册数

关于莫氏旧藏《大典》册数,笔者所知最早的公开报道是“奥鲁索1912年述评”。该文介绍,莫氏当时藏有10册《大典》,卷次为:卷5268、卷11412—11413、卷11598—11599、卷11602—11603、卷11615—11616、卷11848—11849、卷13879—13880、卷15868—15870、卷15948—15949、卷15955—15956。{1}“袁同礼1924年表”著录了11册莫理循旧藏,其中除了“奥鲁索1912年述评”介绍的10册之外,还有英国伦敦图书馆(The London Library)收藏的卷11368—11369。{2}1917年9月,莫理循曾长期供职的伦敦《泰晤士报》报道了伦敦图书馆受赠此册《大典》一事,文中提到莫理循曾持有12册《大典》,但未提供具体卷次。③

目前,关于莫理循旧藏《大典》册数最多的说法是14册,见于《龙妇:中国末代太后的生平与传说》一书,书中揭示了关于莫氏所藏《大典》数量的两条重要信息:第一条,莫理循曾于1902年赠予其合作伙伴、英国人埃德蒙·巴克斯(Edmund Trelawny Backhouse,1873-1944){4}一册《大典》。书中引用了莫理循1902年11月一篇日记中的话:“巴克斯来了……我送了他一份好——一册《大百科全书》。”{5}作者指出,这一册“百科全书”即是出自翰林院的《永乐大典》。⑥第二条,这段话的注释提到,莫理循在1909年1月曾试图以每册4000墨西哥银元(Mexican dollars)的价格将13册《大典》售予芝加哥的纽百瑞图书馆(笔者音译,The Newberry Library),但被谢绝。西格雷夫根据这两条信息,推断莫理循至少有14册《大典》。{7}莫氏欲集中出售《大典》一事,是判断其旧藏册数的关键。遗憾的是,西格雷夫并未注明此事出处,也没有介绍这些《大典》的卷次,使人不知是否可信。此后,其他著述在引用“至少14册”的这个说法时,也仅仅是引用西格雷夫所写的原文,而未考证其出处,如郝艳华《〈永乐大典〉史论——六百年來的流传、整理与研究》{8}、田仲一成《日本东洋文库收集〈永乐大典〉残本的过程》{9}。因此这一记述的真实性,长期以来一直存在疑问。

笔者根据西格雷夫提到的“1909年1月”这个时间线索,在莫理循日记中找到了翔实的证据。莫理循在其1909年1月25日的日记中收录了一封信{10},这可能是信件的草稿,也可能是将信件内容抄录在此。总之,其内容是莫理循明确表达了愿以4000墨西哥银元①的价格向美国芝加哥纽百瑞图书馆出售13册《大典》的愿望,在同一页上还记载了对方此后的反馈。

莫理循所记的信件内容如下:

尊敬的劳费尔博士:

关于我收藏的13册《永乐大典》的价值,我已向权威人士咨询。我得到的建议是,对于这样独特的收藏,售价只要不超过五千墨西哥银元,都是合理的。所以,我愿意以四千墨西哥银元的价格将其出售。

谨致问候!

乔·厄·莫理循敬上{2}

莫理循在信笺内容的下方记录了此事的结果:

1909年3月10日,收到芝加哥纽百瑞图书馆的答复,“特价出售”被拒。③

莫理循信中所称的这位“劳费尔博士(Dr. B. Laufer)”,是美国德裔东方学家贝特霍尔德·劳费尔(Berthold Laufer,1874-1934),他为美国汉学研究做出了杰出贡献。劳费尔不仅著述等身,还曾担任美国学术团体理事会(the American Council of Learned Societies)下的中国研究促进委员会(the Committee on the Promotion of Chinese Studies)首任主席,为推动美国的远东文化研究做了大量工作。他曾多次来华进行调查研究(1908至1910年和1923年),并为芝加哥的纽百瑞图书馆和约翰·克里勒图书馆(John Crerar Library)采购了大批汉文图书和手稿。{4}可见莫理循记载这件事发生时,劳费尔正在中国调研并访求汉文典籍。当时纽百瑞图书馆的馆藏建设侧重于人文学科,约翰·克雷尔图书馆侧重于自然科学。{5}因此,莫理循通过劳费尔博士向纽百瑞图书馆传达出售《大典》的意愿,就顺理成章了。

根据莫理循本人的上述记载,可以确定他在1909年1月至3月持有13册《大典》,加上1902年赠予巴克斯的1册,可知莫理循曾持有至少14册《大典》,证实了西格雷夫的说法。此外,现在既已确认莫理循在1909年1月尚持有13册《大典》,而“奥鲁索1912年述评”中著录了10册《大典》,说明在1909至1912年之间,莫理循转出了3册《大典》。

三、递藏经过有分歧的一册——卷11368—11369

如上文所述,莫理循旧藏卷11368—11369一册,曾为伦敦图书馆收藏。关于这一册,本文要考证两个问题。第一是此书的捐赠者,此前的研究存在明显的分歧,袁同礼和翟林奈均记载此书由C. W. Campbell赠予伦敦图书馆,而何大伟认为是Wilfred Merton。第二是此书后来的购买者。何大伟指出,此书于1971年被拍卖,由已故的纽约商人马丁·布雷斯劳尔(Martin Breslauer)购得。笔者通过查阅史料,确定袁同礼和翟林奈所记载的捐赠者是正确的,并发现此书1971年的购买者与何大伟的记载略有出入。

(一)何人得自莫理循,又赠予伦敦图书馆

“袁同礼1924年表”记载:

卷一万一千三百六十八至一万一千三百六十九……[伦敦图书馆为驻京英使馆华文秘书C. W. Campbell所赠,原属莫理逊]{1}

据此,《大典》卷11368-11369当时藏于伦敦图书馆,由驻京英使馆华文秘书C. W. Campbell捐赠,原为莫理循持有。同样,“翟林奈1920年笔记”记载卷11368—11369的馆藏地和来源为:

卷11368—9,伦敦图书馆,C. W. Campbell先生赠。{2}

然而,何大伟(David Helliwell)教授根据大量史料和实际调查写成的《英国图书馆所藏〈永乐大典〉》一文,认为这一册是由Wilfred Merton先生于1914年5至6月间赠予伦敦图书馆的,并记载了Merton当时的地址“Highfield, Slindon Common, Nr Arundel, Sussex”③。笔者通过邮件向何大伟教授请教了这一捐赠信息的来源,对方告知,这是在他撰写论文时,由伦敦图书馆的馆员提供的。

笔者在莫理循日记本里收藏的一份剪报中发现了线索,并据此查阅了当时的多篇新闻报道,查明此书捐赠者为英国驻华外交官甘伯乐(Charles William Campbell),证实了“袁同礼1924年表”和“翟林奈1920年笔记”的记载,并查得捐赠时间为1917年9月。

莫理循在1917年的日记本中收藏了一份剪报,题为《中国百科全书:伦敦图书馆获赠一册》(Chinese Encyclop?覸dia. Gift of a Volume to the London Library),剪报的左上角有手写标注日期“1917年9月12日”。{4}这份剪报的内容分为三部分。第一部分是Mr. C. W. Campbell向英国伦敦图书馆捐赠一册《大典》,和“庚子事變”中翰林院被焚毁;第二部分是翟理斯教授(H. A. Giles)致函《泰晤士报》,介绍其子翟兰思(Lancelot Giles)在“庚子事变”中从翰林院携出了五册《大典》;第三部分是阿伯丁文法学校(Aberdeen Grammar School)某人介绍该校藏有一册在“庚子事变”中从翰林院携出的《大典》。由此看来,第二、三部分是对第一部分内容的补充报道。笔者查阅了电子版《泰晤士报》,发现该报于1917年9月3日、6日与11日各刊登了一篇关于《大典》的报道,分别与剪报中第一、二、三部分的内容几乎完全相同,仅个别措辞略有差异。笔者认为,莫理循收藏的这份剪报,应该是《泰晤士报》,或其他报纸对《泰晤士报》的三篇报道进行了合拼。1917年10月27日,在中国发行的知名英文报纸《北华捷报及最高法庭与领事馆公报》(The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette)和《京报》(Peking Gazette,1915-1917)均转载了《泰晤士报》9月3日的这篇报道,笔者在此引用《泰晤士报》1917年9月3日的报道进行分析。该报道标题为《中国百科全书:伦敦图书馆获赠一册》(Chinese Encyclop?覸dia: Gift of a Volume to the London Library),文中说:

早在1914年1月,经Wilfred Merton先生慨允,伦敦图书馆得以将全世界部头最大的图书——著名的《中国百科全书》中的两卷(two volumes or sections)展出数周。{1}而今,萨道义爵士(Sir Ernest Satow)的汉文秘书、第三级圣迈克尔和圣乔治勋爵(C.M.G.)C. W. Campbell先生,向该图书馆捐赠了这部巨著——《永乐大典》中的一册。这一册含第11368和11369两卷,都是关于书写用的竹简的内容。……Merton先生此前借给伦敦图书馆的两卷 (two volumes)是以很低的价格从一位伦敦书商手中购买的,这位书商显然不了解此书的价值。《泰晤士报》著名驻京记者莫理循博士曾持有12册,……Campbell先生的这一册是莫理循博士的旧藏,后者用它与甘伯乐交换了另外一册书。{2}

这篇报道包含以下三个重要信息:

第一,明确记载了卷11368—11369这一册,是由C. W. Campbell赠予伦敦图书馆的。这位C. W. Campbell的身份是:萨道义爵士(Sir Ernest Satow)③的中文秘书、第三级圣迈克尔和圣乔治勋爵(原文“C.M.G.”是英国爵位“Companion of St Michael and St George”的缩写)。前述莫理循收藏的那篇剪报报道中,还介绍C. W. Campbell曾任英国驻北京使馆中文秘书。

根据这些身份信息,再查阅《地理杂志》(The Geographical Journal)1927年刊载的“Mr. C. W. Campbell,C.M.G.”讣告{4}、《近代来华外国人名辞典》词条“Campbell, Charles William(1861-1927)”{5}、《近代中国专名翻译词典》词条“Campbell, Charles William(1861-1927)”⑥、《清末民初政情内幕——〈泰晤士报〉驻北京记者、袁世凯政治顾问乔·厄·莫理循书信集》(下文简称“莫理循书信集”)上卷对“查尔斯·威廉·甘伯乐”的注释{7},可以确认,这位C. W. Campbell的英文全名为Charles William Campbell。他是英国驻华外交官,中文名为“甘伯乐”,从1896年来华工作至1911年退休,历任英国驻华公使馆助理中文秘书(Assistant Chinese Secretary)、英国驻广州总领事、驻成都总领事、英国驻华公使馆中文秘书(Chinese Secretary)。

第二,甘伯乐捐赠给伦敦图书馆的这一册为莫理循旧藏,是前者通过与莫理循交换藏书获得的。

此报道对上述两件事的记载与“袁同礼1924年表”和“翟林奈1920年笔记”对卷11368—11369来源的记载均吻合,即向伦敦图书馆捐赠此书的人是甘伯乐(C. W. Campbell)。笔者认为,与伦敦图书馆馆员向何大伟提供的捐赠信息相比,上述三篇公开发表史料所记载的捐赠者,更为真实可信。原因如下:(1)《泰晤士报》刊登的甘伯乐捐赠《大典》新闻中,捐赠者是此篇报道的一个最基本要素。作为具有世界影响力的英国主流大报,它对这一新闻基本要素的报道应该是符合事实的。(2)翟林奈和袁同礼在各自文中著录的《大典》,均经过其亲自查阅,或为其“所闻见者”{8}。而且“翟林奈1920年笔记”和“袁同礼1924年表”的发表时间,距离甘伯乐捐赠一事(1917年)较近。与向何大伟教授提供捐赠信息的当代伦敦图书馆馆员相比,翟林奈和袁同礼更容易获得关于此事的第一手资料。(3)目前尚无其他史料证明何大伟获取的这一捐赠信息是准确的。综合这三点因素考虑,笔者认为,可以肯定卷11368—11369是甘伯乐通过与莫理循交换图书所得,而后甘伯乐又于1917年9月赠予伦敦图书馆。

第三,特别值得注意的是,该报道开篇就提到Wilfred Merton曾于1914年将一册《大典》借给伦敦图书馆展出。并且《泰晤士报》早在1914年1月6日就报道了此事,报道标题为《中国百科全书:借给伦敦图书馆的一册》(The Chinese Encyclopedia: Volume Lent to the London Library),文中明确记载Wilfred Merton借给伦敦图书馆展出的是卷19865—19866这一册。{1}“袁同礼1924年表”也著录了卷19865—19866,其持有者为“马登(Wilfred Merton)”。{2}这大概可以解释,为何伦敦图书馆馆员告知何大伟的捐赠者为马登(Wilfred Merton)。笔者推测,这可能是由于时过境迁,该馆员混淆了马登(Wilfred Merton)曾借《大典》给该馆展览,和甘伯乐捐赠《大典》这两件事。

目前,可以根据“奥鲁索1912年述评”推断,该册书最晚于1912年离开莫理循文库。因为,这一册并不在奥鲁索著录的莫氏所藏10册《大典》中,说明此书在奥鲁索到莫理循文库之前便已易主。笔者暂且根据此文发表时间推测,奥鲁索是在1912年访问莫理循文库的,即此书最晚于1912年离开莫理循文库。有可能是上文所說的莫理循于1909至1912年之间转出的3册《大典》之一,也有可能是在1909年之前易主的。

如上文所述,1909年1月,莫氏欲出售13册《大典》。所以甘伯乐获得这一册是在1909年1月之前还是之后,对于判断莫理循旧藏《大典》册数非常重要。如果是在1909年1月之前,这就说明莫理循在转出这一册之前,尚有至少14册《大典》,加上1902年赠予巴克斯的1册,莫理循旧藏《大典》的册数就是至少15册。如果是在1909年1月之后易主的,那么莫氏旧藏《大典》的数量就仍是至少14册。目前尚未找到莫理循转出这一册《大典》的记录。

(二)1971年购买者

何大伟在文中还揭示了一个重要发现,即卷11368-11369已被伦敦图书馆于1971年4月27日在苏富比拍卖场拍卖,由纽约商人马丁·布雷斯劳尔(Martin Breslauer)以700英镑的价格购得③。关于《大典》被拍卖一事,“张升2010年表”已做了介绍{4},笔者在《伦敦图书馆史漫记》(Rude Words: A Discursive History of the London Library)一书中也找到了佐证{5}。但至于购得此书的人,“已故纽约商人马丁·布雷斯劳尔(Martin Breslauer)”这一说法并不准确。

根据世界著名艺术品拍卖行佳士得(Chrisities)官网⑥和布雷斯劳尔基金会(B. H. Breslauer Foundation)官网{7}介绍,马丁·布雷斯劳尔(Martin Breslauer,1871-1940)和他的儿子伯纳德·布雷斯劳尔(Bernard Hartmut Breslauer,1918-2004)均为20世纪杰出的古籍书商。父亲马丁·布雷斯劳尔于1898年在德国创建了一家古籍书店,后于1933或1934年将其迁至伦敦,他于1940年去世。伯纳德·布雷斯劳尔子承父业,并于1977年将公司迁至纽约。自成立至今,该公司出版了100余种拍卖品目录。根据美国古书商协会(Antiquarian Booksellers' Association of America )官网上的信息,纽约的马丁·布雷斯劳尔有限公司(Martin Breslauer Inc.)于1988年出版了《第109卷目录》,该目录出版于公司成立90周年之际{1},这说明父亲“Martin Breslauer”的姓名被用作了公司的名称。

综合上述资料分析,于1971年购得这一册《大典》的,不可能是当时早已过世的马丁·布雷斯劳尔,而应该是由伯纳德·布雷斯劳尔掌管的“马丁·布雷斯劳尔公司”。而且,当时公司尚未迁至纽约,仍在伦敦。伯纳德·布雷斯劳尔曾发表多篇目录学和书籍收藏、版本鉴定的文章,并撰写了研究文艺复兴时期藏书史的专著Count Heinrich IV zu Castel(1978年出版),还与罗兰德·福尔特(Roland Folter)合著了《目录学:历史与发展》(Bibliography:Its History and Development)。

笔者认为,该公司购买这一册《大典》之后,很有可能将其出售。所以该公司从1971年起出版的拍卖品目录中也许会著录此书,这为继续追寻此书下落提供了一些线索。目前,美国古书商网站销售的由“Martin Breslauer”于1971年及此后出版的目录有五种{2},包括Catalogue 102(1971年)、Catalogue 108(1987年)、Catalogue 109(1988年)。根据1971年和1988年出版的目录编号102和108,可知该公司在其间还出版了Catalogue 103—107这五册目录。但由于条件所限,笔者未能查阅到这些目录。

根据上文的考证,卷11368—11369这一册的递藏经过如下:

翰林院(1900年 6月之前)——莫理循(1900年6月获得,1912年或更早转出)——甘伯乐(1912年或更早获得,1917年9月捐赠)——伦敦图书馆(1917年9月获赠,1971年4月出售)——美国古书商马丁·布雷斯劳尔有限公司(Martin Breslauer Inc.)(1971年4月购得,此后下落不详)。

四、赠予巴克斯的一册

如上文所述,莫理循于1902年11月赠予巴克斯一册《大典》。由于莫理循不懂汉语,通晓汉语的巴克斯成为莫理循的重要助手,为他作了大量的翻译和获取情报的工作。后来两人之间产生了很大矛盾,但莫理循非常需要巴克斯的协助,因此,甘愿送出一册《大典》与其修复关系。③

(一)目前已知的巴克斯所藏23册《大典》

和莫理循一样,巴克斯也在“使馆之围”期间从翰林院私自携出多册《大典》。{4}根据笔者掌握的资料,巴克斯曾持有的《大典》共计23册,从流散经过看,大致可分为两部分。其中,11册现藏于英国牛津大学波德林图书馆(Bodleian Libraries, University of Oxford,以下简称为“波德林图书馆”),是巴克斯于1913年至1922年之间向该馆捐赠的。{5}另外12册由巴克斯售予了伦敦书商卢扎克公司(Luzac & Co.),之后被该公司出售,其中9册最终分散到至少五个现藏地,分别为英国国家图书馆、中国国家图书馆、中国台北“国家”图书馆、美国国会图书馆、美国纽约市公共图书馆抄本档案部,另外3册下落不详。因为目前没能查到莫理循向巴克斯赠送的具体是哪一册,所以笔者只能先梳理出已知巴克斯曾收藏的所有《大典》的递藏信息。下表中,现藏于波德林图书馆的11册信息来自何大伟编制的《波德林图书馆馆藏中文古籍目录》之第一卷《巴克斯赠书目录》(A Catalogue of the Old Chinese Books in the Bodleian Library,Volume 1,the Backhouse Collection.)和“翟林奈1920年笔记”;经卢扎克公司出售、叶恭绰购买的5册信息来自张升《梁启超、叶恭绰与〈永乐大典〉的收藏》一文①,经卢扎克公司出售的其他7册信息来自何大伟《英国图书馆所藏〈永乐大典〉》一文。②

表中顯示巴克斯赠予波德林图书馆11册《大典》,而巴克斯曾于1919年致函汉学期刊《新中国评论》(The New China Review),称自己向波德林图书馆捐了12册(“a dozen pên”)《大典》{1},但未提供具体的卷次信息。虽然未找到其他资料佐证巴克斯的说法,但由于“12”这个数字出自巴克斯本人,我们不能轻易认定它是错误的。也不能排除这种可能,即在运输途中或在波德林图书馆保管不善,一册被毁,或者从波德林流散到了其他地方。故暂备一说,存疑待考。

综上所述,莫理循赠予巴克斯的《大典》可能是表格1中的23册之一,也有可能是另外可能存在的巴克斯赠予波德林图书馆的那一册,其现藏地有上表所列的七种可能。如果这一册是现藏于中国国家图书馆的卷13494-13495、13506-13507、20648—20649,或中国台北“国家”图书馆的卷13991、卷20478—20479的其中一册,那么莫理循曾持有的一册《大典》便经巴克斯等人的多次易主,最终又回到了中国。

(二)进一步考证可查阅的文献

有关莫理循赠予巴克斯一册《大典》的卷次信息,莫理循在其日记中并未记录。《北京的隐士》中提到了以下三种文献,有可能包含关于这一册的线索:

1.关于巴克斯藏书的两册通信集——“LR551/56—7《关于巴克斯赠送书籍的通信》”和“LR551/60—1《关于为中文藏书编目的内部通信》”,保存了巴克斯在1913至1922年之间与波德林图书馆商讨赠书事宜的往来信件,现藏于波德林图书馆。{2}

2.“德拉姆大学古文字学和文献学系”③编制的《巴克斯文件目录》,1973年出版。{4}

笔者在波德林图书馆的公共检索目录中,并未查到巴克斯的两册通信集,但发现该馆藏有《北京的隐士》参考书目中所列的《巴克斯文件目录》(List of the Backhouse papers),由英国杜伦大学(University of Durham. Department of Palaeography and Diplomatic)编制,1973年出版。{5}可惜受条件所限,笔者未能查阅此目录。

五、1912至1920年间转出的3册

根据上文所述,莫理循去世后遗留下7册《大典》,被其遗孀一次性售予岩崎久弥,这7册《大典》均被“奥鲁索1912年述评”著录。除了这7册外,奥鲁索当时在莫氏文库还见到了其他3册《大典》,为卷13879—13880、卷15868—15870和卷15955—15956。莫理循于1920年去世,这三册均在其去世前便已转出,因此,它们离开莫氏文库的时间应为1912至1920年之间。根据“张升2010年表”,卷13879—13880和卷15868—15870今藏于美国康奈尔大学图书馆{1},卷15955—15956今藏于英国国家图书馆{2}。此前已有研究者根据这两家图书馆的档案等资料,考证出这三册的捐赠者和捐赠时间等信息。本部分将梳理前人对这三册《大典》递藏经过的研究,并再做进一步考证。

(一)现藏美国康奈尔大学图书馆的2册

康奈尔大学华氏图书馆(Wason Collection on East Asia)馆员Thomas H. Hahh(韩涛)所著《五册的变奏曲——康奈尔大学图书馆〈永乐大典〉统计趣闻》一文,考察了该馆现存五册《大典》的由来,其中卷15868—15870和卷13879—13880这两册为莫理循旧藏。

1.具体馆藏地

关于这两册的馆藏地,在“张升2005年表”③和“张升2010年表”{4}中,卷15868—15870藏于“美国康乃尔大学华氏图书馆”,卷13879—13880藏于“美国康乃尔大学”。{5}郝艳华在《〈永乐大典〉史论——六百年来的流传、整理与研究》一书中所列的这两册馆藏地,均为“美国康奈尔大学图书馆”⑥。但根据韩涛的介绍,这两册的具体馆藏地均为该校“华氏图书馆”,其英文全称为“The Charles W. Wason Collection on East Asia”{7}。华氏图书馆设于康奈尔大学图书馆的克洛克分馆(Carl A. Kroch Library)之中,是康奈尔大学图书馆中专门收藏东亚研究文献之所。{8}经查询该馆网站的馆藏目录,可以确认这两册现藏于此处。{9}

下文将根据韩涛的考证,结合笔者发现的其他资料分析这两册的递藏经过。

2. 卷15868—15870

根据韩涛的考证,卷15868-15870是康奈尔大学的另一位校友、华氏图书馆的创建者查尔斯·沃森(Charles. W. Wason)于1913年前后在书商“The Arthur C. Clarke Co. in Cleveland?”(笔者按,原文中即有此问号)的协助下购得的。沃森于1918年去世,这一册《大典》与另外两册《大典》一起,作为其全部藏书的一部分,赠予了他的母校。{10}根据韩涛对沃森购书时间的推断和“奥鲁索1912年述评”对此书的著录,笔者推测此书离开莫理循文库的时间为1912至1913年,目前,未有资料表明此书是沃森直接购自莫理循。

通过查阅其他资料,笔者发现“The Arthur C. Clarke Co. in Cleveland?”这一名称不太准确。汉学研究期刊《新中国评论》(The New China Review)和康奈尔大学图书馆网站均有专文介绍华氏图书馆的创建过程。1921年,《新中国评论》刊登了美国著名历史学家赖德烈(Kenneth Scott Latourette,1884-1968)的《收藏中国研究文献的华氏图书馆》(The Charles W. Wason Library on China)一文,文中介绍协助沃森采购文献的是他的朋友、美国俄亥俄州克利夫兰市著名出版商、图书经销商亚瑟·克拉克(Arthur Clark)先生。{1}康奈尔大学图书馆华氏图书馆(Wason Collection on East Asia)的现任馆长Liren Zheng也撰文介绍了该馆的历史,指出沃森是俄亥俄州克利夫兰市人,协助他采购《大典》的书商是他的朋友、克利夫兰市出版商“Arthur H. Clark”{2},这与《新中国评论》中的介绍是吻合的。

根据“Arthur H. Clark”这一姓名,笔者查到《亚瑟·克拉克公司:1902-2002,美国文化遗产的一个世纪》(The Arthur H. Clark Company: An Americana Century, 1902-2002)一书,此书记述了亚瑟·克拉克公司的百年发展史及其出版物。根据此书的评论文章③和亚马逊网站上的售书广告介绍{4},亚瑟·克拉克(Arthur H. Clark)为美国英裔移民,牛津大学1884级毕业生,于1902年在美国俄亥俄州克利夫兰市创建了经营图书销售和出版的“亚瑟·克拉克公司”(Arthur H. Clark Company)。该公司为家族企业,祖孙三代连续经营百年,一直以出版美国历史文献和销售珍善本图书闻名,其出版的图书曾获“普利策美国历史作品奖”(the Pulitzer Prize for American History)。因此,韩涛所说的“The Arthur C. Clarke Co. in Cleveland?”,应为“The Arthur H. Clark Co. in Cleveland”之误。

根据亚马逊网站所售《亚瑟·克拉克公司》一书的内容概述,书中介绍了该公司销售珍善本书的历史,有可能会讲述克拉克协助沃森购买《大典》一事。但由于笔者未能获取此书,无法阅读具体内容。若要进一步考证此书是否为沃森直接购自莫理循,可以查阅此书,并尝试查找“莫理循文件”中是否有关于亚瑟·克拉克(Arthur H. Clark)的信息。需注意的是,亚瑟·克拉克的儿子、该公司第二代掌门人也叫做亚瑟·克拉克(Arthur H. Clark),二人除中间名“H.”的全称不知是否相同外,姓和名均相同,兒子有时被称为“小亚瑟·克拉克”(Arthur H. Clark, Jr.),切勿混淆。

故,卷15868—15870这一册的递藏经过如下:

翰林院(1900年6月之前)——莫理循(1900年6月获得,1912-1913年之间转出)——……?{5}查尔斯·沃森(Charles. W. Wason,1913年前后获得,1918年去世时捐赠)——康奈尔大学华氏图书馆(1918年获赠,收藏至今)

此外,韩涛在文中摘录了一些关于该馆所藏《大典》手写档案中的部分内容。其中提到劳费尔博士关于《大典》的一封信,是约翰·克里勒图书馆馆员大约于20世纪20年代提供给华氏图书馆的,还提到当时约翰·克里勒图书馆藏有一册《大典》。这两个信息引起了笔者的兴趣,由于劳费尔博士曾做过莫理循向纽百瑞图书馆出售《大典》的中间人,也曾同时为纽百瑞图书馆和约翰·克里勒图书馆采购中文典籍,笔者认为这封信中有可能会提到莫理循所藏《大典》的信息。于是,笔者通过邮件咨询了康奈尔大学华氏图书馆、芝加哥大学图书馆的“约翰·克里勒图书馆档案”(John Crerar Library Records)部门{1}和纽百瑞图书馆,但三家图书馆的馆员在有关档案中均未找到这封信和关于劳费尔博士采购《大典》的任何信息。

3.卷13879-13880

据韩涛介绍,卷13879-13880是由康奈尔大学的校友、时任中国驻美国公使的施肇基(Alfred Sao-ke Sze){2}于1922年捐赠的,他同时还捐赠了另一册《大典》。③

施肇基是中国近代著名外交家。他于1912至1914年任袁世凯总统府大礼官,袁接见外宾均由其担任翻译,1914至1921年任驻英国全权公使,{4}这与莫理循担任总统政治顾问的时间(1912至1920年)几乎完全重合。1919年,二人均参加了巴黎和会。“莫理循书信集”下卷收录了二人于1920年的通信。{5}但笔者目前尚未发现确凿证据证明这一册是施肇基直接得自莫理循。

至于此书离开莫理循文库的时间,目前只能依据“奥鲁索1912年述评”,确定为1912至1920年之间。

故,卷13879—13880的递藏经过大致如下:

翰林院(1900年6月之前)——莫理循(1900年6月获得,1912-1920年之间转出)——……?施肇基(最早1912年获得,1922年捐赠)——康奈尔大学华氏图书馆(1922年获赠,收藏至今)。

(二)现藏英国国家图书馆的1册

如上文所述,根据“张升2010年表”,卷15955-15956今藏于英国国家图书馆(The British Library)⑥,经查询该馆网站发布的此书电子版⑦,可以确认这一现藏地。何大伟和艾思仁均介绍了该馆档案中记录的捐赠信息。

何大伟:“1935年2月9日受赠于Mrs. Couling。”{8}

艾思仁将Mrs. Couling译为“库林太太”,并介绍:“塞缪尔·库林(Samuel Couling,1859-1922)是19世纪末到20世纪初在中国的英国传教士。这位库林太太可能是塞缪尔·库林的女儿或亲戚。”{9}

下文将考证这位Samuel Couling更为具体的生平事迹,以及他与莫理循的关系。

1.Samuel Couling为何人?

袁同礼在其《〈永乐大典〉考》一文的开头,概述了世界各地的收藏机构及个人持有《大典》的册数,并注明了这些收藏信息的出处。其中一条是关于“Samuel Couling”的:

库寿龄(Samuel Couling)……一册。在“(Samuel Couling)”后,有小字注释“New China Review, Vol.1,P87.卷数待查”。{10}

上文注释中的“The New China Review, Vol.1,P87.”是“库寿龄(Samuel Couling)”持有一册《大典》的出处。The New China Review是一种英文汉学期刊,该期刊中文译名为《新中国评论》,创办者和主编即Samuel Couling,出版地上海,发行起止时间为1919至1922年。“New China Review, Vol.1,P87.”是该刊第一卷第一期(1919年3月出版)第87页,该页刊登了主编所写的一则启事,向持有《大典》的公私藏家征集其所藏册数、卷次和主题信息。在这则启事中,他还介绍了自己和其他三位《大典》持有者:

翟理斯教授{1}曾提到五册,并说明了每册的卷次及其探讨的主题信息。英国国家博物馆(The British Museum)有一些;莫理循博士有几册,编者有幸持有一册。{2}

这则启事表明,《新中国评论》的主编Samuel Couling于1919年3月时已持有一册《大典》,但卷次不详。

《新中国评论》1922年刊登了主编Samuel Couling的讣告,是从《皇家亚洲学会中国华北分会会刊》转载的。讣告中介绍,Samuel Couling生于1859年,原为英国浸礼会传教士,1884年来华,中文名“库寿龄”,在中国传教10余年后,脱离浸礼会,1919年创办了英文汉学期刊《新中国评论》并担任该刊主编,1922年去世,留下妻子和一儿一女。③上述关于其生卒年和身份的记载均与艾思仁的介绍相吻合,其中文名“库寿龄”与袁同礼的记载一致。

根据上述记载,可以确定以下三件事:

(1)艾思仁文中记载的卷15955—15956的持有者“塞缪尔·库林(Samuel Couling)”,即汉学家、《新中国评论》主编库寿龄(Samuel Couling);

(2)库寿龄(Samuel Couling)最晚于1919年3月获得这一册《大典》;

(3)向英国国家博物馆捐赠此书的Mrs. Couling应该是他的遗孀——库寿龄夫人。

2. 库寿龄与莫理循的关系

有资料表明,库寿龄与莫理循熟识,库寿龄曾有一段时间经常使用莫理循的文库。库寿龄的讣告介绍,1917年他编纂的汉学研究辞典《中国百科全书》(Encyclopaedia Sinica)出版,此書获得了1919年的儒莲奖。{4}他一直想编这部书的第二版,因为其手头有大量的资料。{5}在此书的序言中,库寿龄特别感谢莫理循慷慨地向他开放文库,并给予他鼓励和多方面帮助。⑥因此,库寿龄的这一册《大典》也很有可能是直接得自莫理循,但目前尚未查到确凿证据。

故,卷15955—15956递藏经过大致如下:

翰林院(1900年6月之前)——莫理循(1900年6月获得,最早1912年转出)……?——库寿龄(1912年-1919年3月之间获得,去世后为其遗孀库寿龄夫人继续收藏至1935年2月)——英国国家博物馆(1935年2月-1973年)——英国国家图书馆(1973年至今)。

六、存疑的2册

上文共考证、梳理了12册《大典》的递藏信息,这12册均可确定为莫理循旧藏,其中11册已知确切卷次——“奥鲁索1912年述评”“袁同礼1924年表”已著录;1册不知确切卷次,但已知确切的收藏者信息——巴克斯曾持有。但是如上文所述,莫理循曾持有至少《大典》14册,那么,剩下的是哪2册?此前并无学者发表对这一问题的研究成果,但何大伟在《英国图书馆所藏〈永乐大典〉》中提出了一个重要推测,即现藏于伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies,University of London)图书馆的卷3944—3945和卷13629这两册疑为莫理循旧藏。

1册(卷15955—15956)现藏于英国国家图书馆(The British Library);

1册(卷11368—11369)原藏于英国伦敦图书馆(The London Library),1971年由伦敦古书商马丁·布雷斯劳尔有限公司(Martin Breslauer Inc.)购得,现藏地不详;

1册(卷次待考,巴克斯所得)现藏地有七种可能:英国牛津大学波德林图书馆(Bodleian Libraries, University of Oxford)、英国国家图书馆(The British Library)、中国国家图书馆、美国国会图书馆(Library of Congress)、美国纽约市公共图书馆抄本档案部(the Manuscripts and Archives Division,New York Public Library)、中国台北“国家”图书馆、不详;

2册疑为现藏于英国伦敦大学亚非学院图书馆(School of Oriental and African Studies Library,University of London)的卷3944—3945和卷13629。

4.卷13879—13880、卷15868—15870和卷15955—15956这三册,目前,已知在它们从莫理循转出到入藏现藏地中间的一段时间里,曾分别为施肇基(Alfred Sao-ke Sze)、查尔斯·沃森(Charles W. Wason)和库寿龄(Samuel Couling)持有,施肇基和库寿龄均与莫理循相识,但尚未发现确凿证据表明这三册是直接得自莫理循。

5.1971年购得卷11368—11369(1册)的是伯纳德·布雷斯劳尔(Bernard Hartmut Breslauer,1918-2004)掌管的“马丁·布雷斯劳尔公司”(Martin Breslauer Inc.),该公司当时设在伦敦。

6.协助沃森购买卷15868—15870(一册)的是美国俄亥俄州克利夫兰市著名的美国历史文献出版商和珍善本图书经销商Arthur H. Clark Company的创建者亚瑟·克拉克(Arthur H. Clark)。

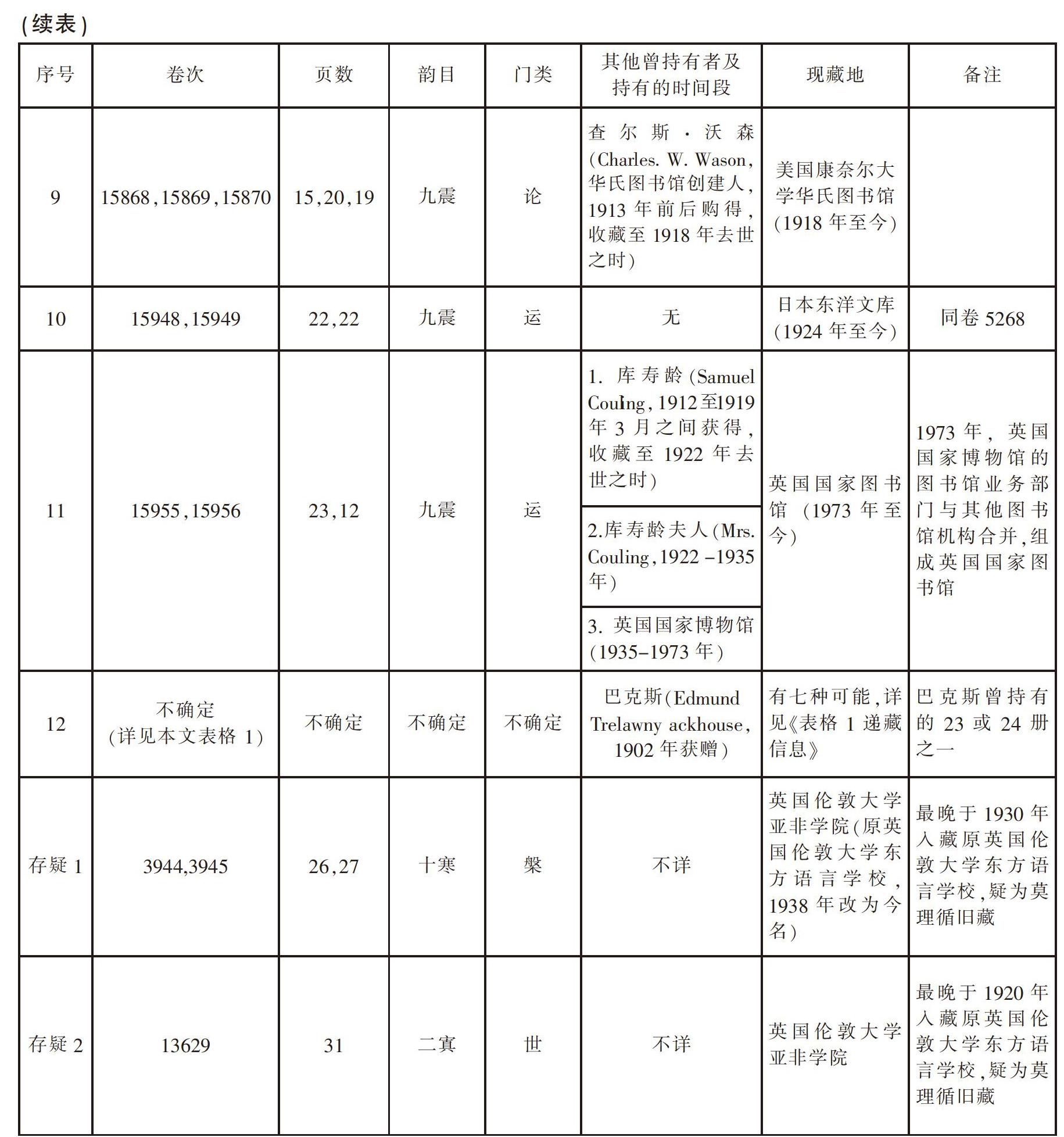

综上所述,莫理循旧藏14册《大典》(包括存疑的2册)现藏地和递藏信息可择要整理如下表。

(二)有待进一步考证的问题及建议

笔者在撰写本文过程中,感到查找资料的难度较大。一方面,国家图书馆从澳大利亚引进的“莫理循文件”只是新南威尔士州州立图书馆馆藏原件的一小部分,且引进的对象以莫理循政治活动的资料为主;另一方面,笔者查阅的莫理循日记均为手稿,字迹较难辨认。由于资料的限制,本文尚有一些问题未能考证清楚,按重要程度排序如下:

1.伦敦大学亚非学院收藏的卷3944—3945和卷13629

(1)是否为莫氏旧藏?

(2)若是莫氏旧藏,它具体何时离开莫氏文库,赠予何人?

2.莫理循赠予巴克斯的是哪一册?——巴克斯曾持有的23或24册当中的一册(其中20册已知卷次信息,3册卷次不详,1册不知是否曾经存在)。

3.甘伯乐得自莫理循的卷11368—11369

(1)具体何时离开莫氏文库(如果是1909年1月之前,那么莫理循就至少曾持有15册《大典》);

(2)被马丁·布雷斯劳尔有限公司(Martin Breslauer Inc.)购得后的下落。

4.1912至1920年之间离开莫氏文库的三册《大典》的具体递藏经过

库寿龄曾收藏的卷15955—15956、沃森(Charles W. Wason)曾收藏的卷15868—15870和施肇基曾收藏的卷13879—13880,这三位收藏者是直接得自莫理循,还是中间经过了其他人持有?它们分别于何时离开莫理循文库,这三位收藏者具体于何时、通过何种方式獲得?

笔者认为,以下文献中可能有关于上述问题的答案:

(1)莫理循日记和书信。

莫理循有写日记的习惯。在笔者浏览的莫理循日记中,一般都记录了当天到访的重要人物和处理的重要事情。骆惠敏编《莫理循书信集》是围绕其政治活动选编的,并未收录他的全部书信,因此可能存在一些关于其所藏《大典》易主的信件没有被收录进去。所以研读完整的莫理循日记和书信,是解决上述疑问中1、3(1)和4的主要突破口。如上文所述,莫理循在1909至1912年之间将3册《大典》转出,所以可以将这个时间段的莫理循日记和书信作为重要切入点。笔者认为,如果现藏于伦敦大学亚非学院图书馆的2册是莫氏旧藏,那它们就应该是在这时离开莫氏文库的,在此期间易主的另一册很可能是甘伯乐曾持有的那一册。

(2)巴克斯通信集2册、《巴克斯文件目录》1册,详见本文“四(二)进一步考证可查阅的文献”。

(3)马丁·布雷斯劳尔有限公司(Martin Breslauer Inc.)1971年起出版的出售目录,详见本文“三(二)1971年购买者”。

作者简介:刘怡飞,中国社会科学院图书馆馆员,主要研究方向为中国古典文献。