正反“两法”激发头脑风暴

陈丽珊

◆摘 要:在综合实践活动课程的开题活动阶段,教师创设问题情境,激起学生的问题欲和探究欲,引发“头脑风暴”,提出大量的问题。但不是每个学生都能全面地提出有价值的问题,教师如何引导学生,激发学生的问题意识,让学生勇于提出问题呢?

◆关键词:综合实践活动;开题活动;问题;思维;策略

综合实践活动课程是指在教师的指导下,由学生自主进行的综合性学习活动,他是基于学生经验,密切联系学生的生活和社会实际,体现对知识综合应用的学习活动,是培养学生的创造精神和实践能力的最有效途径之一。

综合实践活动课可分为三步骤八环节基本活动程式:活动的准备阶段——开题活动阶段(确定主题、划分小组、制定活动方案);活动的实施阶段——指导研究阶段(社会实践活动体验、多种渠道收集资料、小组合作探究);活动总结交流阶段——结题阶段(整理研究成果、评议交流反思)。

活动的探索、研究从问题开始,没有问题就没有研究。综合实践活动课的最直接动因就是一个个活生生的问题。教师要培养学生的问题意识,学生能在教师的引导下,结合学校、家庭生活中的现象,发现并提出自己感兴趣、具有研究价值的问题。能将问题转化为研究的小课题,体验课题研究的过程与方法,提出自己的想法,形成对问题的初步解释。

但在实际的教学中,我们不难发现,由于受学生的年龄特点和知识水平限制,学生所提出的问题毕竟是凌乱的、幼稚的、片面的,我们应引导学生对所提出的各个问题加以分析、判断、提升,从而筛选提炼出有探究价值并适合同学们能力水平的研究小课题。

一个大的活动课题下会产生很多活动小主题,而这些小主题是来自于学生的“问题”。在激发学生的“头脑风暴”后,他们根据自己的认知,提出大量的问题,然而这些问题,有的是重复的,有的不具备研究价值,有的甚至无法研究。例如,我们在开展《祖国的自然风光》这次综合实践活动时,有学生就提出这样的问题:我们的祖国风光美不美?我们是如何建设这些风光的?显然地,面对第一个问题,我们的回答就在“美”与“不美”两者之间,没有深究下去的意义了!第二个问题的提出,是不合理的,自然风光是天然形成,当然也有后期的扩建与延伸,但如何探究,这也超出了学生的能力范围了。

面对形形式式的问题,我们必须正确引导学生处理好“问题”与“课题”的关系,使之形成有价值、有意义的活动小主题。那如何才能正确把握两者的“度”,使之形成可行有效的活动小主题呢?今天,我就自身的教学实践,谈谈如何引导学生在问题情境下,提出有价值的问题的两个方法。

一、发散—归纳法

心理学家做过这样一个实验:用粉笔在黑板上画了一个圆圈来对各类学生进行测验,结果是不同的学生表现出了不同的观点。

大学生:(太简单,不屑回答)

高中生:是零。

初中生:是英语字母“O”。

小学生的回答最有趣:“是太阳!”“是月亮!”“是铁环!”“是皮球!”“是乒乓球!”“是足球!”“是烧饼!”“是汤圆!”“是唱歌时的嘴巴!”“是老师发脾气时的眼睛!”……

实验结果表明:受教育程度越高,想像力越贫乏,逻輯思维的发展压制着抽象思维。因而,发散思维会受到学习经历、社会阅历而变得局限。实验的结果显然易见,越早培养孩子的问题意识,他们的创造性思维越快发展起来。小学综合实践活动课程的开展与此不谋而合,在活动的准备阶段,教师充分结合学生的经验,创设问题情境,为学生提供了活动主题选择以及提出问题的机会。

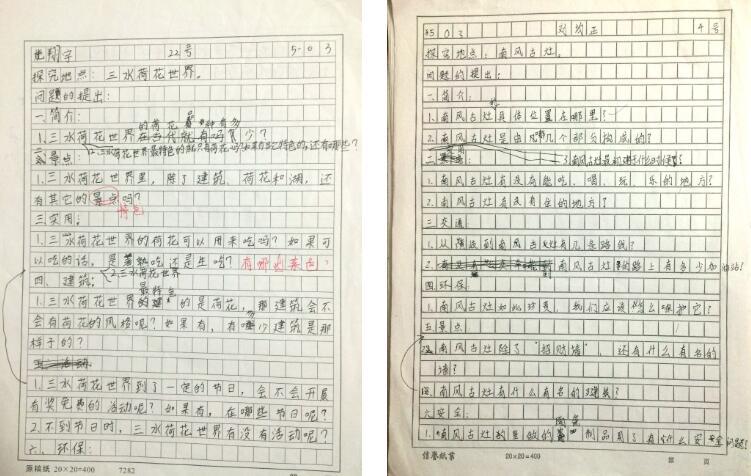

在开展《带你游南国桃园》这一活动主题时,我先是用猜谜的形式引起学生的注意,再用美丽的南国桃园风光激发他们的兴趣,在问题情境下,学生大胆地提出了自己感兴趣的问题。

我们的教室顿时热闹起来!大家你一言我一语地说出自己的感兴趣问题。待孩子充分说够了,我让他们把感兴趣的问题都记录下来,写在问题本上,然后挑一个最感兴趣的写在问题卡上张贴黑板。在孩子们写问题时,我认真看了大家的问题,非常有趣,思维非常开阔。有个小孩提出这样一个问题:南国桃园有什么花可以做成美食?看,多好玩的一个问题啊,南国桃园花多是总所周知的,但孩子却能根据这样一个特点,想出更有深度的一个问题。这样的提问,大大的开发了学生的想象空间,发散思维得到更大的提升。

大量问题的出现,有些是重复的,有些是没有探究价值的,有些是难以操作的,这时我们需要学生对问题进行第一次筛选。在团队合作中,孩子们通过讨论、交流,从而锻炼了问题的归纳能力。

小组归纳出的问题,或者和其他小组重复,或者问题思考得不够深入,还值得商榷的,所以一次选往往是不够的,我们还需要进行第二次的筛选过程。第二次的筛选,还有一个重要任务,就是根据现有的问题,进行分析、归纳,必要时还要进行问题的补充。

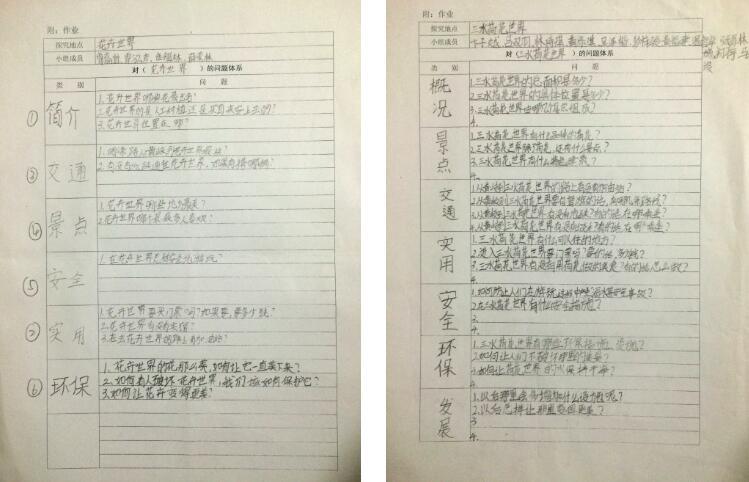

《带你游南国桃园》的课例中,孩子们在二次筛选后,归纳得出了几大的探究问题:概况、交通、景点、美食、发展、环保、其他。从提问到归纳,孩子的发散思维和逻辑思维都得到了很大的锻炼,并自主地得出了活动的小主题:关于南国桃园的交通调查研究、关于南国桃园美食的探究……

但是,在课后查阅学生的问题本中,我发现了一个比较大的问题——大部分的学生提出的问题类型都是比较类似的。例如,张同学的问题是这样的:南国桃园在哪里?南国桃园有多大?南国桃园有什么好玩的?南国桃园有什么好吃的?南国桃园由几个园区组成?南国桃园需要入场券吗?张同学的提出的问题都是围绕了概况、景点、美食这三类型,很显然,提出的问题是比较局限,不够全面的。教师又如何进一步引导学生比较全面地提出问题呢?

二、演绎—推理法

五年级《综合实践活动》第8课《魅力纸文化》的开题课中,按惯例,我让孩子们提出自己感兴趣的问题,结果课室寥寥数语,很多孩子顾左顾右,就是开不了口,连平时最积极的文宇同学也“偃旗息鼓”了。问其原因,孩子们告诉我,不知提什么问题好。我问他们都想到什么问题了?孩子们来来去去就提了这么几个问题:①有哪些类型的纸?②各种纸有什么特点和用途?③佛山剪纸是怎样一回事?其实,这些问题都是书本中的,对于不熟知的主题,学生提出的问题范围比较狭窄,缺少了创造性。

“从生活中来,到生活中去”一直都是综合实践活动课程的理念。在选题过程中,我们考虑的因素有很多,不仅仅是要考虑主题本身的操作难易程度,还要考虑到处于不同阶段的学生的知识能力发展水平,学生学习兴趣等因素。但是,总不能“讳疾忌医”,学生不感兴趣,学生不熟悉,更甚是有部分学生的能力还达不到此水平,我们就把一些很有意义的课题放弃?这显然是不妥的,首先,40个学生,就有40钟性格、爱好,我们很难去统一大家的意愿;其次,能力的发展是建立在学生原有的基础上提升一级的,长期处于一个较安稳的状态,学生的能力是难以提高的;还有,孩子的认知是片面的,教师应该积极主动地引导孩子去涉足他们不熟知的事物,从而扩宽孩子的知识领域……但是,我们又将面对一个难题,孩子提不出问题,怎么办?

我认为,此时教师可以引导学生去归纳出几大的主题,然后再去提问题,这就是我提出的“演绎—推理法”。演绎就是概括出主题的几大要点,根据每个要点,提出相关一系列的问题,从而使学生全面而深入地了解主题,进行探究活动。

回到《带你游佛山》的开题活动阶段,课前,我让孩子们搜集有关佛山值得游览、探索的景点,选择自己喜欢的一个景点进行提问。课堂上,有学生这样问:皂幕山位于佛山市的哪个位置?我在黑板中板书:位置。并提出:一个景点,除了位置,你们还需要了解它哪些概况吗?于是,陆陆续续有学生会提到:景点的面积是多少?建于哪一年?名字的由来……是的,这些是最基础的,我们统称为“概况”,或者也叫“简介”。除了概况,我们还能从其他方面去进行探究吗?我让学生分四人小组讨论,先概括出问题的类型。讨论后,孩子们提出,可以从些方面去提问题:概况、交通、实用、景点特色、未来发展、游玩安全、环保措施,甚至有同學还能从“非物质文化遗产”中提问。通过集体的努力,学生自主地建立了一个问题体系。根据问题的类型,每位学生在问题本中能比较全面地写出了有价值的问题。

很明显地,学生在问题体系的引导下,提出的问题不仅仅是建立在基础问题上,通过这样的一个“演绎”阶段,他们更多地想了解景点的实用信息、交通线路等,提出的问题就更多元化了。

但是,因为受能力的限制,孩子对每一组的问题关系不是特别深刻,教师应该更进一步提升孩子的能力,指导他们由浅入深地提问,集结成完整的问题体系,这样对之后的实践活动顺利开展奠定了更扎实的基础。

“演绎—推理法”除了充分地激发学生全面提出问题,还能帮助学生实现“迁移”能力。像这样的归纳概括后,我们可以把这样的学习方式迁移到一些较难处理的主题中,如“魅力纸文化”“中国戏剧”等等,它们都是同理可得的。

在开题活动阶段,教师创设问题情境,激起学生的问题欲和探究欲,引发“头脑风暴”,提出大量的问题。在提问题期间,我们最重要的是开阔学生的思维,让他们的头脑处于活跃状态,所以教师要引导学生不断地提出新的问题、新的想法,通过相互启发扩展问题空间。

提问是综合实践活动的开端,它是学生从自身出发,发现问题、分析问题、解决问题的前提,它能充分地激发学生对活动的兴趣与好奇心,培养学生的问题意识。敢于提问,学生的创新精神才能得到更有效的提高,才能真正适应素质教育的发展。

参考文献

[1]中小学综合实践活动课程指导纲要.广东省教育厅办公室,2017-10-11.