面对“新常态”需要重提“效率优先,兼顾公平”

雷明全,刘智勇

(湖南文理学院经济与管理学院,湖南常德415000)

在1980年代初期,我国经济发展水平十分低下,为了摆脱贫穷落后的面貌,党和政府决定把工作重心由“文革”时期的“以阶级斗争为纲”转变到“以经济建设为中心”上来。为了早日赶超发达国家,在制定各种经济改革的方针政策时,都坚持了“效率优先,兼顾公平”这一原则。“效率优先,兼顾公平”的提出是与当时的发展任务相适应的,体现了时代发展的要求。经过40年的改革开放,我国经济取得了长足发展,人民生活水平实现了质的提升,“效率优先”被逐渐淡化,公平问题被提上了议事日程。不论是工资政策的调整,还是个税制度的修订都开始重点考虑缩小居民间的收入差距。然而,经济发展形势的变化常常是出人意料的,甚至是令人措手不及的。在10多年前,我国不仅就提前进入了老龄化社会,更是从2012年开始劳动力数量持续减少,到2018年底,劳动力数量累计减少了3 000多万[1],由此,持续了30多年的经济高速增长宣告结束,中高速、中速增长成了我国经济发展的新常态。这样一种新常态,对于一个人均GDP不足美国1/6的人口大国来说意味着什么?意味着我们追赶发达国家的路变得更加漫长。面对残酷的现实,最大限度地激发生产企业和劳动者的活力才是化解问题的根本出路,因此,重提“效率优先,兼顾公平”十分必要。

在人均收入很低的情况下,强调效率优先是正确选择;经济发展取得较好成绩之后,重视缩小收入差距也无可厚非。虽然我国当前的人均收入不算很低,但与发达国家的差距还很大;反映居民间收入差距的基尼系数虽然有所缩小,但依然较大。当前,我国到底是应该重提“效率优先,兼顾公平”,还是继续坚定不移地缩小居民收入的差距,这是一个摆在决策者面前的两难困境。

一、“新常态”下,效率比公平更重要

“新常态”跟“旧常态”相对,是一个相对平稳有序、可以合理预期的新状态。“新常态”的概念是2014年12月召开的中共中央经济工作会议提出的。会议从消费、投资、出口、国际收支、生产能力、产业组织方式、生产要素禀赋特点、资源环境约束、市场竞争、经济风险积累和化解、资源配置模式和宏观调控方式等方面,全面概括了中国经济发展的趋势性变化,由此提出了我国经济运行由过去的“旧常态”进入到了“新常态”,并从经济结构、发展动力、发展方式和增长速度等4个方面概括了新常态的典型特征。其中,新常态最主要的特征是经济增长速度由高速变为中高速。此后,这一认识成为从理论界到决策层的主流认识。如果这种主流认识能被经济发展的实践所证实,笔者的担忧就是杞人忧天;否则,未来发展的不确定性可能远超我们的想象。如果我们不能正视经济发展中存在的问题,可能会贻误发展的大好时机。

(一)牺牲效率可能会步日本后尘

衡量我国是否还需要追求经济增长的较高速度,不能只满足于GDP总量已排世界第二位,更要考虑如何尽快缩短超越主要发达国家的进程。屈辱的中国近现代史和美国强权政治、霸权主义的不断挑衅,使我们不得不承认一个事实:中国作为一个人口和经济体量巨大的国家,极易被其他国家列为竞争对手和扼杀对象。因而,我国经济发展的目标不能仅仅定位为提高人民的生活福利水平,还要提升国家的科技和国防实力。这一点比其他任何国家都重要。2008年之前,我国经济一路高歌猛进,在追赶发达国家的过程中所向披靡,按照当时的速度,似乎赶超美国指日可待。可正当国人有点忘乎所以的时候,一场发生在美国的金融危机宣告了中国高速增长的结束,即使我们出台了一个4万亿的财政扩张计划也未能扭转乾坤。在多数国家还在为恢复经济秩序焦头烂额时,美国就率先摆脱了金融危机的冲击,并在所有发达国家中一骑绝尘。人口红利的逐渐终结,劳动力数量的持续减少,老龄化速度的加快,使中国经济运行步入了新常态。我国经济增长速度大幅下降,使我们追赶美国的路变得更加漫长。

当前中国的情况与20多年前的日本非常相似。早在22年前,也就是1997年,日本的GDP总额是4.4万亿美元,美国是8.6万亿美元,从人均数上看,日本超过了美国。然而,到了2018年,美国的GDP总额突破了20万亿美元,日本还只有不到5万亿;21年间,美国的GDP总额增加了134%,而日本仅增加11%[2]。为什么?虽然个中原因很多,但人口老龄化、劳动力数量持续减少是主要的。世界银行数据显示,2018年底,65岁以上人口占全部人口的比重,日本第一,高达27%,意大利和德国分列第二、第三,分别为23%和21%;美国的这一数据是所有发达国家中最低的,仅为15%,比中国略高[3]。20年前,日本追赶美国的势头可谓“少年气盛”,全世界都看好日本的美好前景;而10年之后,“日本失去的10年”为世界各国扼腕叹息,到目前为止,日本失去的是20年而不是10年,20年前日本的人均收入就已经超过了美国,而现在却仅有美国的60%[3],差别之大,的确让人始料未及。中国经济增长告别了高速度的“奇迹”,就真的能迎来中高速或中速?就目前来看,我国的人均收入还不及美国的1/6,如果不能正确应对,其后果可能比日本更糟。

面对人口老龄化的加速、人口红利的消失和劳动力数量的持续减少,理论界和决策者都认为通过放松计划生育政策就能化解这一难题。但,现实并不理想。2016年我国全面实施二孩政策之后,当年新出生的人口数量虽然回升到了1 786万,但2017年就只有1 723万,比2016年减少63万,2018年减到只有1 523万,比2017年减少200万,真是始料未及。更始料未及的是,2016年新出生的人口中一孩数量是840万,比2015年减少26万;2017年不仅新出生人口出人意料的减少了63万,且一孩数量较上年锐减115万[4]。由此我们不难发现,我国的人口形势十分严峻:劳动力数量的减少、人口老龄化的加速都可能超预期。日本的今天有可能就是中国的明天。

与日本不同的是,美国靠着源源不断的国际移民,保证了他们的人口老龄化程度远低于日本,美国的人口及劳动力数量不仅没减少,还在持续增加。这就造就了美国经济增长的速度在发达国家中的一枝独秀。尽管经济增长取决于技术进步、物质资本、人力资本和自然资本,但如果劳动力数量持续减少,其它就成为了无源之水。毋庸置疑,在其他条件既定的情况下,人口老龄化程度、劳动力数量是决定一个国家经济长远发展的关键因素。这也是日本曾一度赶上了美国,后又被美国远远抛在后面的原因。

对未来的不确定性和可能的风险我们必须有充分的估计,盲目乐观只会耽误发展的良机,甚至可能误国。在未来20年,甚至30年内,追求速度和效率不仅不能有所松懈,还要更加重视,因此,重提“效率优先”势在必行。

(二)合理的分配政策能促进经济增长

一方面,过大的收入分配差距对社会稳定构成威胁,对于人均收入水平还较低的中国来说绝非好事。另一方面,在发展水平还不高的情况下,为了更好地追求经济效率,又不得不以降低居民收入分配的平等程度为代价。

新兴古典经济学的文模型告诉我们,人均收入较低,收入差距较大时,生产条件变得更加苛刻,人们为了追求高效用、高福利而选择较高的分工水平,因而生产效率能得到提升[5]480-490。也就是说,较低的发展水平和不均等的内部环境能催生效率,以维持经济的持续增长。而文模型是建立在柯布-道格拉斯效用函数基础上的,这一前提只能用来解释所有消费品是生活必需品的情形。其实,经济发展的实质是社会分工的不断演化,社会产品日益丰富。因为分工演进而生产出来的新产品越来越多的是享受型的非生活必需品,且这些产品之间具有较大的替代弹性。

针对前述两难困境,如果我们利用不变替代弹性效用函数进行超边际分析,也能得到相同或相似的结论,那么,解决两难困境就有了清晰的思路:即在当前情势下,经济增长速度的显著下滑比不公平程度的加剧更加可怕,因此,重提“效率优先,兼顾公平”是必要的。下面的分析就是建立在不变替代弹性效用函数基础上的。

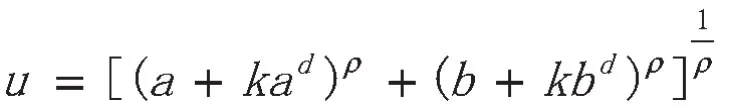

假定一个社会由N个事前相同的生产者—消费者构成,每个人消费两种物品A和B,ad、bd分别表示从消费品市场上购买A和B的数量,消费者自给自足的数量分别用a、b表示,k表示影响交易效率高低的系数,且0<k<1。为了简化分析过程,假定专业化效果等于1,如果得出的结论与前面的文模型相同或相似,则专业化效果大于1时结论就更加成立。假定每个人都是喜欢多样化消费的,则每个人的效用都可用不变替代弹性效用函数表示:

两种消费品的生产函数表述为:

每个生产者—消费者的时间与初始资源约束为:

每个生产者—消费者的初始资源量是S0,假定所有人的S0相同,则S0也就是人均资源量;X为每种产品生产中的固定学习和训练时间。

根据新兴古典经济学的文定理[5]343,有5个生产—消费模式:即只生产消费A、只生产消费B、生产消费A和B两种产品、A/B(购买B,出售A)和B/A(购买A,出售B);前三种属于自给—自足模式,后两种是分工模式。由于前两个模式是对称的且效用相等,故只需分析其中任一个(如A)即可,记为X1;第三个自给—自足模式是生产消费两种产品A与B,记为X2;两个分工模式组成一个完全分工结构,记为E。

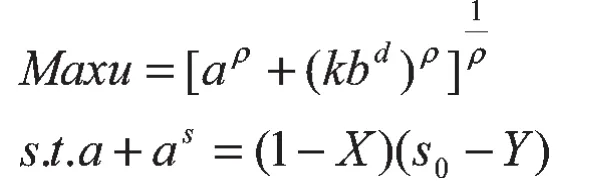

对于模式X1,每个生产者—消费者的决策问题是:

其中a、la、Sa为决策变量。这个决策问题之解为:

对于模式X2,每个生产者—消费者的决策问题是:

其中 a、b、la、lb、Sa、Sb为决策变量,这个决策问题之解为:

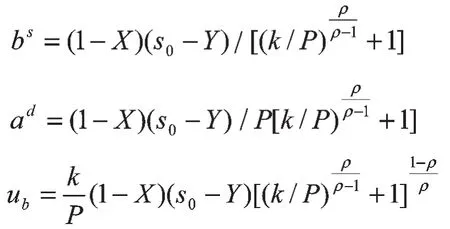

对于完全分工结构E,模式A/B的决策问题是:

a、as、bd为决策变量,其解为:

其中,ua为模式A/B的间接效用函数。按同样步骤,可得模式B/A的角点解:

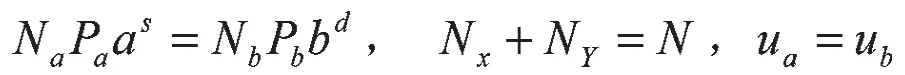

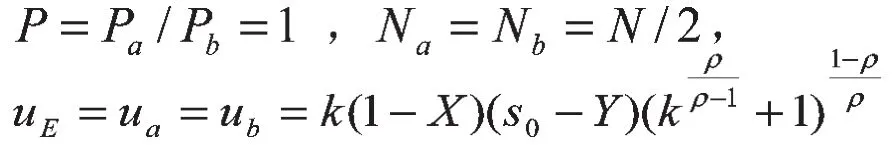

ub为模式B/A的间接效用函数。市场供求均衡和效用均等条件为:

(Na,Nb分别表示从事A和B生产的人数)

则分工结构E的角点均衡为:

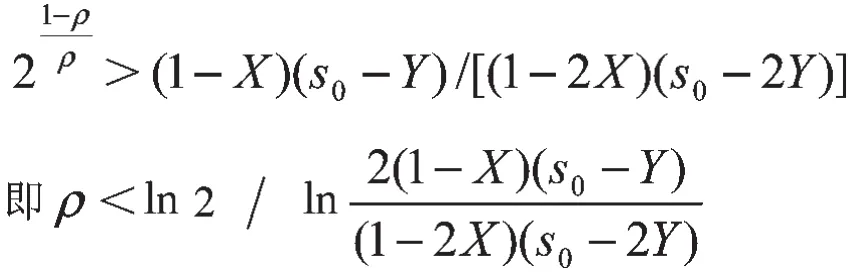

由以上模型可以得出两个结论:其一,人们对自给自足两种物品的喜好程度大于自给自足一种物品是一种可能的状态,这种状态存在的条件就是人们对多样化消费的偏好要达到一定值。很显然,这一结论能得到现实的证明。其二,用超边际分析法比较自给自足模式X2和完全分工结构E,可知:就非生活必需品而言,如果用于工作的时间大于为掌握生产技术的学习培训时间,那么,随着人均拥有资源量的不断减少,交易效率临界值上升,社会分工就会进一步演进;反之,分工就不易产生。

上述分析告诉我们:人均资源下降,人均收入较低,社会分工能进一步演进,经济发展就能持续。或者说,较低的发展水平和不均等的内部环境能催生效率,经济增长可持续。

从人口转变、资源禀赋变化以及增长方式等一系列经济发展阶段特征看,中国正面临跨越中等收入阶段的严峻挑战[6]。我国告别了30多年的经济高增长,进入到了中高速和中速增长阶段。2019年初我国经济似乎已探底回升,但从第二季度开始,又持续走低,情况着实不容乐观。所有这些,不得不让人忧惧日本的昨天会否成为中国的今天和明天?前事不忘,后事之师。为了避免重蹈日本的覆辙,我们必须重提“效率优先,兼顾公平”的原则。

二、当前政策调整的重点

重提“效率优先,兼顾公平”的原则,需要重新审视和调整当前的各种政策,最大限度地促进经济增长。政策调整的着力点是企业和劳动者,只有最大限度地激发了企业和劳动者的活力,才能实现经济的最好增长。

其实,从改革开放之初到现在的40年间,我国政府在激励企业的积极性上面从来就没停止过脚步。从1980年代实行的承包经营责任制到1990年代建立现代企业制度,从“新常态”背景下的“去库存、去产能、去杠杆、降成本、补短板”到营改增、结构性减税、增值税税率调整等,所有这些,丝毫没有放松对企业的激励。然而,对劳动者的激励在2010年之后做了一点方向性调整,即从过去的效率优先转变为更加重视收入分配的平等。因此,当前和未来政策调整的重点应该放在收入政策的调整上,具体来说就是调整工资和个税制度。

(一)工资制度需进一步调整

从1978年党的十一届三中全会以来,我国工资制度的改革变迁总体经历了五个阶段[7]:第一阶段,1978—1984年,这一阶段以克服平均主义、恢复按劳分配为主旨,扩大了企业工资分配自主权;第二阶段,1985—1992年,在这一阶段,国有企业开始实施工资与绩效挂钩,行政事业单位实行职务工资制;第三阶段,1993—1999年,企业工资不仅实行了与工效挂钩,还可以自己制定内部工资制度,同时,机关与事业单位的工资制度不再保持一致;第四阶段,2000—2012年,这一阶段建立起了与现代企业制度相适应的工资制度,不仅重视按劳取酬,还提出按生产要素分配;第五阶段,2013年至今,不论是企业,还是行政事业单位职工工资分配都强调要“提低、扩中、限高”。

从上述我国工资制度的变迁可以看出,2012年以前,我国的工资制度一直坚持“效率优先,兼顾公平”的原则。到了2012年,我国人口老龄化和劳动力数量的减少虽然已经出现,但人口红利还比较丰厚,劳动力就业压力依然不小。尽管经历了美国金融危机的冲击,但2010—2012年间,我国经济增长速度依然分别为10.6%、9.5%和7.7%。经济增长速度是下降的,这种下降被普遍认为是金融危机冲击的结果,属于周期性现象。由于我国经济连续多年高增长,经济总量快速提升,跃居世界第二,使人们乐观估计了未来经济发展的形势,其结果从政策层面来看,就是“效率优先,兼顾公平”收入分配原则被“让全体国民分享发展的成果”所代替。

面对劳动力数量的不断减少,人口红利的逐渐消失,增长速度的持续下降,我国经济进入“新常态”。为了避免日本失去的10年和失去的20年在中国重现,做到未雨绸缪,需要改变现行的工资制度,重提“效率优先,兼顾公平”的原则。为此,需要从以下三方面着手。

1.区别对待同质型人力资本与异质型人力资本。同质型人力资本的边际社会报酬递减,异质型人力资本的边际社会报酬递增,同样的劳动投入,后者所产生的社会效益显著大于前者,那么,合理的工资差距就应该在这里得到体现。2013年工资改革之后,这一差距较以前显著缩小了。这一改革虽然突出了“兼顾公平”,却牺牲了效率。过小的工资差距,不仅不利于提高异质型人力资本拥有者的工作积极性,也不利于同质型人力资本的异质化。异质型人力资本拥有者的工作积极性降低会影响当前的发展;同质型人力资本异质化减缓,则意味着会失去经济增长后劲。一个有效的激励制度不仅能促进当前的产出增加,更能布局长远。一个科学的工资制度,既要能提高全体劳动者的劳动积极性,又要能激励同质型人力资本异质化。

但是,我国当前的工资制度对同质型人力资本异质化的激励作用明显小于2013年以前,这一点在高等学校内表现较为明显。由于不同职称教师之间的工资差距显著缩小,越来越多的高校教师失去了晋升职称的动力,从而放弃了艰辛的科研活动。因为科研成果是高校教师晋升职称的主要依据,合理的收入差距才是他们晋升职称的动力。

2.区别对待技术性人力资本与经营性人力资本。经营型人力资本和技术性人力资本虽然都属于异质型人力资本,但二者的作用机理不同。前者通过组织和管理创新直接促进了产出增加,后者通过科学研究、技术创新直接或间接增加了产出。一个优秀的企业经营者不仅自身的人力资本是异质型的,而且,他们的经营管理活动还能“创造出”一批技术性人力资本来。因此,企业经营者的工资收入不仅应该大于普通劳动者,也应该大于大多数科技工作者。很显然,完全自主经营、自负盈亏、自担风险的民营企业经营者工资收入不是本文讨论的对象,需要认真斟酌的是国有企业经营者的工资标准。在我国还有大量的国有企业,其中既有竞争性的国企,也有垄断性的国企。垄断性企业在经营过程中因为不需要研究市场、不需要研究竞争对手,缺乏外在的竞争压力,因而也失去了进步的动力;国企经营者个人的才能也没得到市场竞争的锻炼,他们对社会的贡献比较有限。而竞争性企业则与之相反。因此,竞争性国企与垄断性国企的经营者不论是人力资本的异质化程度,还是为社会做的贡献大小都不可同日而语,他们的工资标准也应该有所区别。企业家的才能是社会最为稀缺的资源,一批优秀企业家的创造性活动,不仅推动了经济发展,还创造出了一大批科技人才;尽管他们拥有的人力资本都是异质型的,但一般前者的边际报酬更大。

3.区别对待企业技术型人力资本与高等学校和科研院所的技术性人力资本。生产企业的研发人员和高等学校的教授、副教授拥有的人力资本一般都是异质型的,他们都具有边际报酬递增的特征。然而,从竞争性和排他性的角度看,后者的工作具有公共物品性质。也就是说,生产企业研发人员的研发活动仅仅服务于所在企业,他们的工作较少产生外溢效应,而高等学校和科研院所的教授、副教授的科研活动通常是服务于全社会,他们的科研活动具有极强的外部效应。由于企业之间的竞争远甚于高等学校,国家给企业有更大的工资自主权,其结果就是同层次的科技人才,在高等学校获得的工资报酬远低于生产企业。我们需要有一部分科技人才扎根在生产一线,为企业从事技术攻关和产品开发;同时也需要一部分科技人员进入高校、科研院所,为国家科技事业的发展从事基础性研究。如果我们能让生产企业(包括国有的和非国有的)之间、高等学校(科研院所)之间、企业与高等学校之间进行合理的、公平的竞争,则同层次的人才不论身在何处,都能获得同等的工资待遇。只有这样,人才资源的配置才实现了帕累托最优。我国市场机制的作用存在失灵的问题,现实的制度环境也不够完善,这导致了同层次的异质型人力资本在企业和高校获得的工资收入存在较大差别。工资政策的调整就是要矫正这种失灵。

(二)个税制度改进空间依然较大

个税制度属于分配政策的一部分,是对其他收入政策的一个补充。个人所得税的征收和调整通常有两个目的:一是为国家筹集财政资金,二是调节收入分配。尽管2018年我国对个税制度作了较大调整,也取得了较好的效果,但是为了提升经济运行的效率和进一步完善收入分配政策,依然需要重新审视我国的个税制度。总体来说,我国个税还应从两方面进行调整。

1.个税的征缴要区别不同的人力资本类型。个税的征缴除了要考虑收入分配的公平性,还要考虑同层次人才的跨国流动和对劳动供给的影响。虽然,个税税率的变化对普通劳动者来说供给效应较小,但高层次人才却很容易通过跨国流动做出反应[8]。如果高层次人才流失过多,我们就要调整收入政策:在工资政策既定的情况下,通过个税政策调整可以抑制高层次人才的流失。

当前,不论是我国还是西方发达国家,在个人所得税的征缴上都没有区分不同的人力资本类型。发达国家之所以如此,主要有两个可能的原因:一是对经济增长速度追求的重要性远小于发展中国家,二是为周期性选举对票仓的追求所左右。这两个原因在中国都不存在,那么,我们在个税的征缴上完全可以区分不同的人力资本类型。

相对来说,同质型人力资本不易流失,经营性人力资本和企业的技术型人力资本较少存在收益的外溢,对他们可以适用统一的个税政策。而高等学校和科研院所的异质型人力资本存在较强的收益外溢,对这个群体应该给予一定的个税优惠政策,具体来讲,就是提高免征额,也可以适用较低的边际税率,或者两者并举。

2.个税的征缴要区分劳动收入和租金收入。如果有一种收入对其征税,不仅能增加政府收入,又能改善收入分配结构,还不牺牲经济运行的效率的话,那这种收入就非租金莫属了。所谓租金,指的是固定供给要素的收入,它与劳动收入、经营收入等其他收入具有完全不同的性质,它的获取与劳动者的劳动投入基本没有关系,对其征税也不会扭曲要素市场和产品市场,不存在税收的超额负担。

与西方发达国家不同,我国个人所得税实行的是分类征收的办法,它把收入分为:工资、薪金所得,个体工商户生产、经营所得,对企事业单位的承包经营、承租经营所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得和经国务院财政部门确定征税的其他所得等11类。在这11类所得中,大部分都凝结了劳动者辛勤的劳动,而偶然所得、财产转让所得和其它所得中的部分所得与劳动付出的多少无关,特别是影视明星、体育运动员给企业代言的收入,不仅基本没有付出劳动,且数额巨大,在所得税征缴上与劳动收入同等对待显然有失公允。不同性质的收入应该按照不同的标准征收所得税。影视明星等的代言收入属于租金,对其征收较高比例的所得税具有可行性,且符合公众的价值观,又可为国家筹集更多财政收入,是一举多得的事。

工资和个税政策的调整主要是为了更好的激励各层次的劳动者,同时也是为了尽量兼顾公平。其实,我国当前收入分配不平等的主要原因是机会不平等、非法收入与垄断造成的。如果能在机会平等、取缔非法收入和废除垄断上下功夫,效果将会事半功倍。

2008年,一场发生在美国的金融危机终结了我国30多年的经济高增长,使我国进入了以中高速为主的新常态。经济进入新常态面临一系列约束条件的新变化,在新的起点上,中国经济发展面临新的历史性机遇的同时,也面临深刻的挑战[9]。因老龄化加速、劳动力数量持续下降,特别是新出生人口雪崩式减少而使经济增长缺乏后劲,为了避免重蹈日本的覆辙,重提“效率优先,兼顾公平”就显得十分必要。