印度北部 五大宗教圣地寻踪

张亮

1 纳科达清真寺的回廊。

2 殖民建筑林立的加尔各答街景。

加尔各答 印度宗教文化的视窗

3 迦利女神廟外的街景。

到达印度第二大城市加尔各答的机场已经是午夜,在机场打个地铺睡了个囫囵觉,天微亮就和在机场偶遇的两位同胞一起找了辆预付费出租车前往市区。车开往市区的路上,令我们惊讶的印度呈现眼前:残旧的房屋,杂乱的街道,胡乱搭建在路边的临时住房,穿着传统服装的各色人等。我们的惊讶来自于这难得一见的、不加修饰的原生态生活场景。车上三位学美术出身的同伴早已按捺不住激动的心情,拿起相机就是一阵狂拍。

当车停在加尔各答市区以背包客聚集地而闻名的萨德街,我们还是被眼前的景象镇住了。满大街是一百多年前建成之后几乎就没有整修过的房子,污水夹杂着尿水横流的街巷,比预期差了好几个档次的旅馆客房,闷热无比的天气和喋喋不休的旅馆掮客,让我们这些适应能力很强的背包客也不禁有点泄气。

可是,当你带着有色眼镜去看印度,那你永远也体会不到它的精彩和丰富。当我们收拾好心情,真正走入到当地民众中去,初来乍到的不快立刻烟消云散。各式各样的小摊贩、包头的长胡子老人、身着鲜艳纱丽的女子、难得一见的人力黄包车、杂乱无章而又热闹非凡的市场,满街乱串的黑黄相间的英式出租车,和城市里随处可见的、巨大的英式建筑一同是那种既冲突又和谐的混搭风格。也许这幅图景和一两百年前没什么两样,在加尔各答能看到的是清晰的往事和历史的痕迹。

尽管是座殖民城市,但本土宗教依然占据着不可替代的地位。几座重要的宗教建筑分布在城市的不同位置,印度教的迦利女神庙在南边,耆那教庙宇在北边,伊斯兰教的纳科达清真寺在中间,它们在这座城市中的地位,也是各宗教在印度社会中所处地位的缩影。

4 具有孟加拉式屋顶的印度教迦利女神庙。

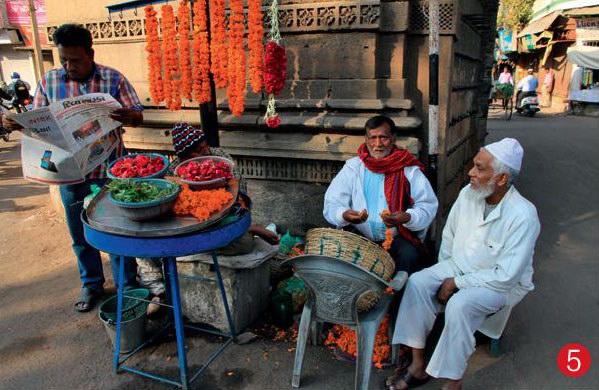

5 加尔各答的鱼贩。

6 加尔各答老城区街景。

迦利女神庙是最接地气的地方,虽然庙宇不大,庙内空间更是狭小,可任何时候都有如潮的信众。每日清晨,庙里都要上演砍羊头献祭女神的血腥场面。在好奇心驱使下,我们费尽九牛二虎之力才勉强挤进主殿内,瞻仰到迦利女神的真容。让人意想不到的是,那只是一块黑色的石头,上面很随意地涂画着象征性的眼睛和嘴,也许它就代表着神的旨意。对于我们来说,庙宇外围的吸引力远大于寺庙本身。庙宇周边开满了售卖各种宗教用品的店铺,尤其是敬神时用来涂抹的色粉,如同这里民众的服饰一样色彩斑斓。庙门外也有大批的乞丐和露宿街头的贫民,希望得到神灵的庇佑和施舍。

7 加尔各答街头的手工制鞋匠。

擅长经商的穆斯林在任何城市都聚居在市区中心,加尔各答也不例外。纳科达清真寺就位于加尔各答的心脏部位,环绕它周围的街区,就如同生生不息的血脉,各种人、货物、车辆、商铺、动物剧烈混杂、凌乱到了极点,也可以说精彩到了极点,是加尔各答最强烈跳动的脉搏。高大伟岸的清真寺,静静地审视着下面穿梭不息的民众。

耆那教寺庙所处之地的居民,就如同它的信众那样稀少,在这个宁静的街区,纷繁华丽的耆那教庙宇与周围宁静而简朴的街区形成强烈的反差,极繁和极简永远都是最冲突而又最和谐的存在。

在本土宗教根深蒂固的印度,外来宗教只有在殖民城市里才能找到一席之地。几座不大的犹太教堂,就隐身在纳科达清真寺北边的几个街区,显得低调内敛。而作为殖民历史标签的基督教堂则显得富丽堂皇,屹立在市中心迈丹公园旁边哥特风格的圣保罗教堂,通体用白色大理石砌筑,但壮丽恢弘的身姿却掩盖不了它的门庭冷落。基督教给这座城市留下的烙印,也许只有特蕾莎修女那平凡而伟大的事业值得让人千古传颂。

1 布巴内斯瓦尔街景。

印度教圣地 在布巴内斯瓦尔转角遇见庙

从加尔各答坐上一夜的火车,我们就来到了游客罕至的奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔。这个曾有着3000多座神庙的印度教圣城不乏看点,也许是不在北印度常规的旅行路线上,让许多人错过了它的精彩。在北印度,布巴内斯瓦尔和著名的克久拉霍一样,是北方风格的印度教神庙的典型代表,但它的建筑形式,却与克久拉霍神庙多有差异。

这里曾经的3000多座神庙至今仍遗留下700多座,仍然是个庞大的数字。700多座神庙的概念,如果要以我们对中国寺庙的认知去定义,那联想的空间需要无比宽广。在这座城市,一座庙往往就是一座两层高的石塔,因而在这里,转角就能遇见庙。

2 太阳神庙入口的神兽。

3 布巴内斯瓦尔神庙旁的修行者。

当然,这里的神庙并没有那么简单,这里的庙可以是一座单纯的塔,也可以是一座带前殿的塔庙,还可以是几个塔的组合,甚至是一大群塔庙的庞大集群。灵格拉杰神庙就是这样一个集群,它由108座塔庙组成,四周由围墙围闭起来,就成了一座庞大的庙宇。而撑起这么大排场的,是位于中心位置的灵格拉杰神殿,它的主塔高达50多米,庞大的体量让周围的一切显得极其渺小。密布塔身如年轮般的一圈圈横纹和蟠桃状的塔刹是奥里萨建筑风格的典型标志。但这座印度教庙宇却实行非印度教徒不得入内的规定,门口有军警严格把守。但在它侧面墙边,却设置了一个观景台,让无法进入的人也能见识到它的美,甚至这里看到的宏伟景象是在庙宇内无法感受到的。

布巴内斯瓦尔长久以来都是印度教羯陵伽王国的都城,12世纪初,强大的伊斯兰势力开始持续进入印度。而奥里萨战士素以勇猛刚强著称,经过惨烈的抗争,终于保住了北印度最后一块印度教王国的版图,从而留下了辉煌至今的印度教神殿。

除了壮阔的灵格拉杰神庙之外,城市里还有不少精致的小神庙,这些神庙的雕刻繁复华丽,精细无比且各具特点。如瓦塔尔迪乌尔寺雕刻精湛的印度教神像,穆库特修瓦尔寺独特的拱门和水池,以及具有克久拉霍风格的拉贾拉尼神庙等。即使是一座不知名的小塔庙,也会因为它布满全身繁复到密不透风的雕刻而令人惊讶到目瞪口呆。这样的庙在这座城里比比皆是。这些庙宇大多都分布在旧城区,环绕在一座大如湖泊的圣水池周边。令人惊讶的是,这座庙宇遍地的印度教圣城却出奇宁静。

靠近孟加拉湾的世界遗产太阳神庙距离布巴内斯瓦尔两个小时车程。虽然它的主殿并未建成,但不妨碍它成为世界上最壮观的半吊子古建工程。这座奉祀太阳神苏利耶的神庙被设计成太阳神战车的造型,7匹骏马和24个巨大的石雕车轮拖动着基座上巨大的神殿。这里有印度规模最大的前殿,前殿的基座上布满了繁复的雕刻,其中不乏各种引人遐思的性力派雕像。但计划建造的主殿并未完成,因为神庙所处之地距离海边很近,沙土质的地基承受不了计划建造的80多米高的主殿,而即便如此,这座未完成的建筑也显得巨大无比,使那些直径高达两米的车轮也显得如同玩具,但这些雕刻精美绝伦的车轮仍是这里最大的看点之一。

在这个外国游客稀少的景点,我们这些外国面孔就成为熙熙攘攘的印度游客追逐的热点,整个参观过程被邀请合影到面部肌肉麻木,但却依然乐此不疲。想到也许明天我们的影像会在印度的社交网站上海量出现,虚荣心膨胀的心中不禁暗暗窃喜。

4 穆库特修瓦尔寺的拱门。

5 太阳神庙精雕细刻的车轮。

6 穆库特修瓦尔寺繁复的雕刻。

7 布巴内斯瓦尔的瓦塔尔迪乌尔寺精美的石雕。

1 桑奇大塔華丽的塔门雕刻。

2 桑奇的佛寺遗迹。

3 保存完整的桑奇三号佛塔。

佛教圣地 桑奇,神圣的奇迹山丘

从克久拉霍到博帕尔的火车已经晚点了两个多小时,焦虑的心情可想而知。看了看表已经下午两点多,到博帕尔还有一个小时,今天的计划就是要先到博帕尔再转乘汽车一个小时去看桑奇佛塔,时间已然不够。在火急火燎却又无可奈何的时候,列车却又一次令人绝望地临时停车。极其无奈地向窗外扫了一眼,却扫到了“Sanchi”这个英文字母,定睛一看,原来是个叫“Sanchi”的小站,这是否就是我要去的桑奇?印度的火车都不锁门,所以临时停车的时候,不少人下车转悠。向一位下车闲逛的大叔打听情况,大叔二话不说,赶紧穿过几条铁道跑到车站办公室去问,问明情况后远远地向我们招手,示意我们下车,原来这里离我们要去的桑奇佛塔也就1公里左右。火车原本在这个小站并不停车,就这样,我们和桑奇佛塔以这种神奇的方式不期而遇。

也许桑奇就是这样一个神奇的地方,这个埋没已久的圣迹重新与世人见面的方式也是不期而遇。1818年英军孟加拉骑兵队的指挥官泰勒带着部队来到古城毗底沙准备镇压当地的农民暴动,部队就驻扎在距城10公里的一座杂草丛生的小山岗上。这座山岗虽然不高,但周围视野开阔,易于观察周边的敌情。部队驻扎下来之后,泰勒命令士兵清理山上的杂草藤蔓,无意中发现了这座掩盖在荒草丛中千年之久的桑奇佛教遗迹。

桑奇附近的小镇毗底沙曾是佛教盛行的古代末瓦国都城,这里的商业贸易曾繁荣一时,在12世纪被伊斯兰势力摧毁之后,桑奇这个佛教圣地也就此埋没。但这座周边人烟凋敝且隐藏并不深的大型古迹经历了如此漫长的岁月竟不为人知,史书中也没有只言片语的记载。发源于北印度的佛教虽然在与历史更为久远的印度教的竞争中站稳了脚跟,并曾经兴盛一时,但之后却几乎遭遇了灭顶之灾而逐渐销声匿迹,桑奇也在这股洪流中永远沉寂了。

4 表现佛陀神迹的浮雕。

虽然在史书中名不见经传,但桑奇却曾是名副其实的佛教圣地。孔雀王朝的阿育王以佛教为国教,并在其妻子的出生地桑奇建造了规模庞大的佛寺和佛塔。桑奇有三座古塔,是佛教早期佛塔的典型形式——窣堵坡式,也就是极其简洁的半圆球体的造型。桑奇佛塔是这一类型的古塔中现存历史最为久远的一处。佛塔的主要功能就是埋葬佛的舍利,而这里三塔所埋藏的舍利却属于两位极其重要的佛教人物,他们是佛祖的左膀右臂——最重要的两大弟子舍利弗和目健连的真身舍利,因此它得以跻身重要的佛教遗迹而成为被阿育王树立石柱之地。当初装有两位圣者的舍利盒被英国人从三塔地基中发掘出来后,带到了英国,在经过印度政府多次地交涉之后,两个舍利盒最终归还印度,并保存在桑奇大塔附近新建的神殿中。

这里最大的看点自然是大塔。这座阿育王时代建造的佛塔外围环绕着一圈巽加时代建造的石围栏,四边各有一座汉白玉雕成的塔门,则建于公元前一世纪的安达罗王朝时期。塔门造型简洁,两条立柱支撑着横条额枋,只是这些塔门有三层额枋。塔门上的雕刻精美绝伦,有法轮、药叉、金刚、大象等诸多与佛教相关的形象,雕刻手法虽略显稚拙,但构图繁密严谨,人物形象生动,是印度早期社会生活的真实写照。而最引人注目的是数十幅讲述佛祖生平的浮雕,从佛祖出生到最后涅槃,所有重要的历史事件无一遗漏,可谓是人物传记的石雕连环画,但令人称奇的是,所有画面都没有佛祖的形象出现,只为佛祖留下了虚位,真可谓大象无形。

除了三座古塔,这里还有众多佛教寺院和僧房的遗迹。打磨得极其圆润的阿育王石柱依然躺在大塔附近,在当年阿育王树立石柱的三十几处显要佛迹中,也许佛陀从未到过的桑奇并不像那些如雷贯耳的圣迹那样值得大书特书,但历经千年的沧海桑田之后,它却是最值得珍视的一个,因为它保留了最多、最完好的,甚至是独一无二的早期佛教建筑遗迹。除了窣堵坡,在大塔附近有一座并不显眼的带门廊的小型石砌建筑,和印度教庙宇颇为相似,它的标签却是世界上唯一保存完整的早期印度佛教寺庙。

晚风吹拂着灌木丛生的山岗,环顾四野,依然如同千年之前那样空阔寂寥。面对这座残存的佛迹,我们不仅感动于它历经坎坷的前世今生,更像是被它神圣的光芒所环绕,让我们前行的每一步,都迈得如此坚定而沉稳。

5 桑奇塔门上表现佛陀事迹的浮雕。

6 桑奇佛塔附近保存完整的早期佛教寺院。

1 艾哈迈达巴德皇陵外休憩的妇女。

伊斯蘭教圣地 艾哈迈达巴德的石柱森林

从艾哈迈达巴德火车站出来,清早的晨风有些凉气逼人,顾不上出门前家人对肚子的警告,赶紧在街边的摊档买了热乎乎的奶茶和早点下肚,身子慢慢回暖,才来得及回过神来细细审视这座陌生的城市。穿过伊斯兰风格的尖拱顶城门洞,热闹杂乱的感觉与其他印度城市无异,但人群中却多了很多戴着小圆帽和包着头巾的穆斯林男女。在这座城市,印度教神庙难以寻觅,清真寺的穹顶则随处可见,从头到脚罩着黑色长袍在街头飘然而过的穆斯林女子更是其他印度城市难得一见的风景。这座在印度少见的纯粹的伊斯兰城市使我们对印度教神庙的视觉疲劳一扫而空。

艾哈迈达巴德曾是1407年建立的信奉伊斯兰教的古吉拉特苏丹国的都城,现在则是古吉拉特邦的首府。在艾哈迈达巴德的街头巷尾,总是能与清真寺不期而遇,而且这里的每一座清真寺都透露着古老而沧桑的气息。这里的清真寺风格独一无二,每座清真寺都是宽立面,窄进深,全石砌筑,有精细的石雕花窗和窗台。在主入口两侧紧贴墙身的部位都有两座雕刻精美的宣礼塔,尤其是基座部分雕刻极为繁复精细,让信众在进门之前就被宗教的威仪所折服。这些实心的宣礼塔只起装饰作用,如长途车站附近的普鲁马提清真寺的两座宣礼塔就细得如同两根旗杆,而有些宣礼塔只有和建筑等高的基座而没有塔身。

2 西迪·赛义德清真寺的石雕花窗。

3 艾哈迈德·沙阿清真寺内景。

位于城中心的贾玛清真寺是城内最大的清真寺,有一个宽大无比的院落,院落的面积至少是清真寺的5倍,周边环绕着围廊。进入清真寺大殿,一片密密匝匝的石柱呈现在眼前,在不大的空间里竖立着260多根石柱,大多数的石柱之间都只有1米左右的距离,恍如一片石柱的森林。这样的景象在附近的艾哈迈德·沙阿清真寺里也可以见到,规模也同样壮观。

城内令人惊讶的除了清真寺,还有为数不少的伊斯兰教坟墓。那些如同清真寺一样富丽堂皇的,多为王室成员或先知的陵寝;而平民的坟茔,则因陋就简地放置在一座街边的露天平台上,周围民居环绕。这些伊斯兰风格的墓葬都做成或高或矮的石质覆棺形状,而且基本都无人打理,因而成了不少贫民的家园。有的人就在露天墓地上搭个窝棚居住,有的则在王陵的豪华墓室内落脚,这些先人的棺墓就如同家里的物件一样稀松平常。虽然委身于墓地是生活困顿的无奈之举,但这里的人们似乎并不忌讳与坟墓共处一室。位于西迪赛义德清真寺附近有一座新幸运餐厅,这家餐厅的店主当时买下一块荒地准备建造餐厅,在清理地基时才发现了被泥土覆盖的墓棺,当时就决定将错就错建起这座墓地餐厅。餐厅内的地面上分布着20多座大小不一的石质覆棺墓,餐桌和座椅就摆放在这些坟墓之间,餐厅里顾客盈门,对于我们来说有点不寒而栗的场景,在这里只是稀松平常,人们谈笑风生,轻松自然,宗教所倡导的淡化生死之间的距离,在这里能体会得更为真切。

4 拥有最细塔楼的拉尼·斯普里清真寺。

5 艾哈邁达巴德街头的花档。

如果数百年前有最佳创意建筑设计奖的话,那必定会花落艾哈迈达巴德的台阶井。这座城内最震撼人心的景点,会让你见识到一口井可以建造得如同宫殿般宏大和精致,就为欣赏这一建筑奇观,也值得来艾哈迈达巴德一趟。这座人迹罕至的达达哈里台阶井在地面以上就不简单,在入口外有三座穹顶八角亭,后侧更附建有一座精美的清真寺。顺着阶梯层层向下,如同走入黑暗而陌生的未知世界,充满了魔幻主义色彩。台阶井深入地面以下达7层,如同一座倒立生长的7层大厦,每一层的柱廊就如同无限重叠的镜像,感觉望不到头。顺着阶梯下降到地下20米才能来到深邃幽暗的井水旁边,这是一方一圆两座水池,圆形的是饮用水,方形的是生活用水,两座水池均有独立的圆形井圈与地面相通,其中一座井圈的井壁被设计成环形的廊道,能环绕而上直通地面。在这里,台阶井除了汲水的功能,更多的是休闲、躲避酷热和社会交往的场所,当然更是一座统治者的纪念碑。这座台阶井和城外那座更为著名的阿达拉台阶井都是当时苏丹国的王妃所建造。

阿达拉台阶井距离城市10多公里远,但却游人如织。这里虽然没有地面建筑,却以异常精致的雕刻取胜。在这座幽暗的地下城,最令人难忘的还是那些望不到头的石柱廊。在这座曾经强敌环伺,朝不保夕的小国都城,无论是清真寺还是台阶井,那造型如出一辙的石柱群,绝非简单而枯燥的重复,那是对信仰的无限忠诚和坚守。

6 达达哈里台阶井精致的雕刻。

7 艾哈迈达巴德伊斯兰风格的城门。

耆那教圣地 兰纳克浦尔的极繁与极简

当佛陀仍在北印度的荒野上苦苦寻求解脱人生苦难之道时,另一位圣者也在北印度这片土地上通过极端的苦行行走在追求真理的道路上,他就是耆那教的创立者筏驮摩耶。他与佛陀的人生历程颇为相似,他出身贵胄,享尽荣华,却无法摆脱人生的苦恼,后来离家苦行以寻求解脱之道,历经12年后,终于在42岁时成道,被弟子称为“大雄”,意为“无所畏惧”。耆那教否定婆罗门教的吠陀天启和种姓制度,宣扬种姓平等,反对吠陀权威的沙门思想,得到了中下层社会的支持,逐渐在印度发展起来。

3 锡克教金庙的圣水池。

来到金庙的人,都有一项特殊待遇,就是可以免费吃喝和住宿,无论印度人还是外国人,锡克教徒还是异教徒,所有来者均一视同仁。锡克教的教义提倡同情互助、男女平等、福祸共享,因此从第一任祖师南纳克开始就建立了公共食堂,第三任祖师又设立了信众免费聚会餐,食物来自信徒的捐赠,这一传统一直延续了下来。作为锡克教圣地的金庙,自然拥有规模最为庞大的免费食堂。我们也进入食堂席地而坐,体验了一番金庙的饮食,虽然只有两三样素菜和面饼,但可以无限续加,吃饱为止,而且通宵达旦,昼夜不息。金庙的免费饮食绝对是一项巨大的工程,煮饭、清洗、分发食物和收拾餐具的人员各司其职,循环不息,这些繁重的工作都是由志愿者来完成的,难以想象这是需要如何巨大的勇气、超强的行动力和无比的奉献精神才能完成的工程。但是信仰的力量是无穷的,信仰不仅引领人们通往正觉之路,也是战胜一切障碍的基石。也许正是多样化的宗教信仰和无数虔诚的信众,才让印度这个奇妙的国家拥有如此安贫乐道的子民和如此丰富多彩的民族生态。

夜晚的金庙灯光璀璨,比白天多了一份宁静,但它的光彩却丝毫不减,人们成群地环绕着水池边走边唱着圣歌,家族成员们虔诚地手捧圣水跪拜祷告,进入金庙的桥上依然排着长龙……金庙那神圣的光辉牵引着昼夜不息的信众,也照亮了旁遮普的夜空。

4 阿姆利则街景。

TIPS

·季節:印度最佳旅行季节为10月到次年3月,其中12月到次年2月天气凉爽而晴朗。4月到6月非常炎热,7月到9月为雨季,均不适合旅行。

·交通:印度的火车交通非常发达,可以在网上预订,需要在网上注册并建立关联,用信用卡购票后会在邮箱中收到电子车票,需打印出来并随身携带。车票提前一个半月开售。印度火车分空调卧铺以及无空调卧铺和硬座,有的列车票价包含有饮食,分为汤、前菜、主食和甜品。

·美食:印度最常见的食物为塔利套餐,有凉菜、汤、甜品以及各种咖喱做的荤菜和素菜,还有米饭和面饼。其他美食包括羊肉咖喱饭、天都里烤鸡、玛萨拉鸡肉、科尔玛(用咖喱和芝士等制成的肉和蔬菜)、多萨(一种薄皮卷饼);烤面饼有普里、恰巴提和馕,其中馕最美味;甜品包括拉贾(一种包含了酸甜咸辣各种味道的非常美味的食物)和拉西(酸奶酪制品)。