整合与贯通

——电子电路基础课程教学改革实践

樊 华, 张 进, 陈伟建, 张怀武, 谢实梦

(1. 电子科技大学 电子科学与工程学院, 成都 610054; 2. 电子科技大学 信息与通信工程学院, 成都 611731)

0 引 言

在全球新一轮信息化浪潮下,云计算、大数据、物联网、机器人、移动通信、虚拟现实等领域的蓬勃发展使得人类眼花缭乱、应接不暇,迄今为止,还没有一个学科能够像信息技术领域这般多姿多彩,千变万化,人类已经跨入了以高新科技综合创新为代表的信息技术时代。信息技术的发展异常迅速,摩尔定律(微处理器的性能每隔18个月提高1倍,而价格下降1倍)、梅尔卡夫法则(网络价值等于网络节点的平方)和新摩尔定律(Internet频宽每9个月会增加1倍的容量,但成本也同时降低一半)等持续起作用,正如一些经济学家所言:“信息技术在全社会范围的扩张和渗透,无异于第二次工业革命,甚至比第一次工业革命的影响更加深远。”

2017年2月,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,达成了“新工科”建设复旦共识。以新技术、新业态、新产业、新模式为特点的新经济蓬勃发展,迫切需要培养大批新兴工程创新人才。相对于传统的工程教育,“新工科”人才应是基础知识厚、专业能力强、综合素质高、具有国际竞争力,并适应泛信息化时代、敢于跨界并具有跨界创新集成能力、引领未来社会发展的精英人才。其中最重要的是培养学生最核心的能力——学习而且快速学习新事物的能力,其次学生需要在知识交叉和融合中学习[1-6]。

时代的变革促使我们必须进行教学改革,课程建设要重构一些核心知识,老的知识要升级换代,新的技术要加入教学内容,专注于学习能力的培养和工程思维的提高上进行教学设计。我校从2013年开始探索以学习能力培养为核心,以行业发展需求为标准,推行课程体系的优化整合,已取得一些好的成果。本文将介绍“电子电路基础”课程的贯通教学改革情况[7-10]。

1 传统教学存在的问题分析

1.1 两门独立课程不利于原本一脉相承的知识体系进行融会贯通

传统教学是将“电路分析”和“模拟电路基础”列为独立的两门课程,“电路分析”课程64学时,在大一的第二学期开设,“模拟电路基础”64学时,在大二的第一学期开设,即“电路分析”为“模拟电路基础”的先修课程。两门课程独立讲授不利于原本是一脉相承的知识体系进行融会贯通。例如“电路分析”第一章所讲述的基尔霍夫定律(KCL、KVL)是所有电路中电压和电流所遵循的基本规律,是分析和计算较为复杂电路的基础,在“模拟电路基础”中既可以用于直流电路的分析,也可以用于交流电路的分析,还可以用于非线性电路的分析;“电路分析”第二章“外加电源法”在“模拟电路基础”中常用来化简电路,通过外加电压源求电流或者外加电流源求电压来求解放大电路的等效输入、输出电阻等;“电路分析”第三章“含受控源的电路分析”以及第四章“叠加定理、戴维南定理和诺顿定理”在“模拟电路基础”中常用来化简和分析三极管放大电路、场效应管放大电路以及多级放大电路等。“电路分析”和“模拟电路基础”两门课程分别在两个学期授课的缺点在于:大部分学生在开始学习“模拟电路基础”时,已经对“电路分析”的关键知识点生疏了,不能融会贯通,这种教学模式使学生在认知和应用相关知识时产生隔膜。

1.2 理论教学与实验环节存在脱节

两门课程分属于不同的学期开设,使得教学过程中衔接紧密的理论分析+仿真设计+实验验证的电子电路分析与设计方法无法连贯,理论与实际常常脱节。比如传统电路分析课程,理论教学只从电路模型(图形化的数学模型)入手进行讲授,基本不考虑实际问题(如电阻的种类、功率和容差等),一旦实验中出现与理论分析不完全吻合的情况,学生很难理解。

因此,我校将“模拟电路基础”和“电路分析”整合成一门课程——“电子电路基础”,96学时,6学分,在大一的第二学期开设,将“电路分析”的关键知识点合理穿插到“模拟电路基础”中。 改革后的“电子电路基础”课程从元器件的抽象,到电路模型的分析,再到电子电路的分析与设计,有机融合教学内容,包括从无源器件到有源器件、从线性到非线性、从实际电路到电路模型、从单元电路到功能电路、从电路分析到电路设计,节节深入、步步提高,消除了电路分析与模拟电路相关知识的隔膜,有利于知识的融会贯通。这是我校迄今为止唯一的一门6学分的专业基础课,此教改项目——“电子电路(电路分析与模拟电路)课程的贯通教学”已被列入2015年学校的重大教改项目之一。

2 “模拟电路基础”和“电路分析”的贯通教学

2.1 整合方案

“电路分析”和“模拟电路基础”两门课程的整合并不是简单的叠加,传统的“电路分析”课程采用邱关源主编的普通高等教育“九五”国家级重点优秀教材,包括两部分:第一部分为电路稳态分析,包括电路模型和电路定律、电阻电路的等效变换、电阻电路的一般分析、电路定理,含有运算放大器的电阻电路、相量法、正弦稳态电路的分析、含有耦合电感的电路、三相电路、非正弦周期电流电路和信号的频谱等内容;第二部分为电路动态分析,包括一阶电路、二阶电路、拉普拉斯变换、网络参数、电路方程的矩阵形式、二端口网络、非线性电路简介[11-12]。“电路分析”和“模拟电路基础”[13]两门课程整合之后,电路分析的内容删减了一半,这是由于随着电子电路技术日新月异的发展,电路的计算机辅助分析已经成为普遍采用的科学研究方法,电子设计自动化(EDA)以及各种电路仿真软件的飞速发展大大简化了过去繁杂的电路分析和计算,因此,授课时应该强化“电路计算机辅助分析”,使学生初步掌握大规模电路计算机辅助分析方法和过程,建立“科学计算”概念,不宜过细地分析模块内部原理以及进行繁杂的电路计算,但经典的电路分析理论知识以及向“模拟电路基础”过渡的必备知识必须精讲,及时准确地进行归纳总结,两门课程整合方案见表1。

2.2 “电路分析”和“模拟电路基础”贯通教学的关键点

“电路分析”课程应该定位在为“模拟电路基础”作铺垫,“电路与电路模型”以及“电路分析方法”两章的学习使得学生能掌握电子线路的基础知识,对电路的复杂工程问题进行抽象和表达,并对所建立的模型完成准确的推导、计算。学习了“电路分析”中“电路与电路模型”以及“电路分析方法”两章后就可以开始学习“模拟电路基础”中“半导体器件”和“单管放大电路”两章, 因为学生一旦建立起电路模型的基本概念以及掌握了叠加定理、戴维南定理以及诺顿定理之后,就可以运用这些定理灵活分析三极管和场效应管双口网络交流小信号等效放大电路。例如:单独对放大器进行交流分析时,可以将放大器视为无源双口网络,而考虑信号源之后,放大器作为信号源的负载,应该将放大器和负载合并视为无源单口网络,无源单口网络等效为电阻Ri,即放大器的输入电阻Ri是信号源的负载电阻,而从负载端分析,信号源与放大电路等效为含源单口网络,对于含源单口电路的分析采用戴维南或者诺顿定理画出等效电路,将其等效为开路电压源UOC与输出电阻Ro的串联或者短路电流源ISC与输出电阻Ro的并联。

表1 “电路分析”和“模拟电路基础”课程整合方案

在“模拟电路基础”中讲到二极管、三极管以及场效应管的分析时要用到叠加定理,需要特意强调只有把晶体管用交流小信号模型做线性化的处理之后才能用叠加定理,否则,对非线性的电路不能用叠加定理进行求解;含有受控电源的戴维南定理、诺顿定理的计算,学生不知道如何将电路进行划分成单口网络,讲述例题的时候应该多讲解几种思路和划分方法,让学生灵活掌握单口的概念,无论对电路怎么划分都能得出正确答案;使学生掌握不同方法的优点和局限性,有效解决电子系统实现过程中的复杂工程问题。另外,含有受控电源的节点分析法,让学生尽量抓两个点:第一是控制量,第二是受控量,主要看受控电源关联几个节点,对于关联一个节点和关联两个节点的方法上课时都给出实例,并增加课堂练习。

以上“电子电路基础”第3、4章所涉及知识都属于“模拟电路基础”,第5章又重新进入“电路分析”——正弦稳态电路的学习,为第6章“放大电路的频率特性”作铺垫,这是由于分析放大电路的频率特性(也称频率响应)时,通常对放大电路输入正弦量,研究放大电路的幅频特性和相频特性,而正弦信号是时变信号,其幅度和相位随着时间的改变而改变,对于时变信号的研究通常采用相量法,相量是电子工程学中用以表示正弦量大小和相位的矢量,当频率一定时,相量唯一表征了正弦量,放大电路频率特性本质是正弦稳态电路的相量分析,因此,在学习“放大电路的频率特性”之前,需要先讲述“正弦稳态电路”,以便学生能灵活运用相量法分析放大电路的频率特性,深刻理解放大倍数是信号频率的函数,随着输入信号频率低到一定程度或高到一定程度,放大倍数都会下降并产生相移。

“电子电路基础”最后3章涉及的内容都属于“模拟电路基础”,其中反馈部分是一个重点和难点,反馈和运放都是模拟电路的精髓,大部分运放都在闭环负反馈条件下使用,只有掌握好反馈类型的判别才能深刻理解负反馈对放大电路性能的影响,然而,反馈类型的判断是学生不容易掌握的知识点,教科书上给出的判断反馈的方法学生不容易理解,需要帮助学生对教科书上没有的或者不容易理解的知识点进行如表2所示的梳理和总结。

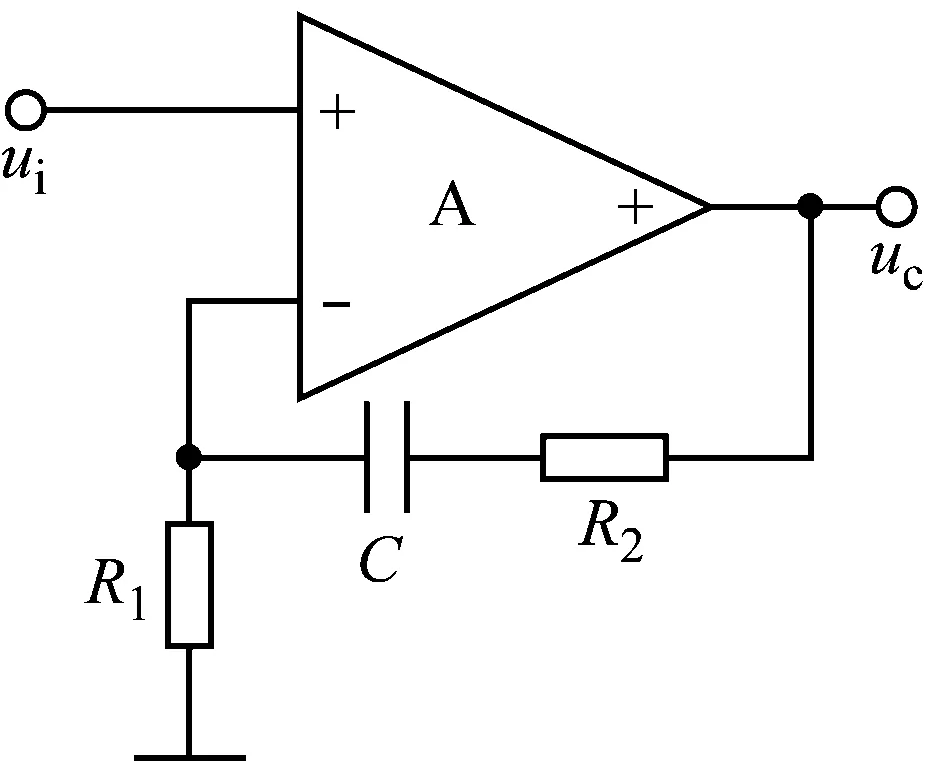

需要注意的是:交直流反馈可以通过耦合电容在电路中的连接方式进行判断,如图1所示,电容和电阻R1并联,因此,直流情况下,电容开路,R1和R2构成电阻分压式反馈网络,将输出电压的一部分反馈到输入,存在直流反馈;交流情况下,电容短路, 将R1短路,反馈网络无法对输出电压取样,反馈消失,因此,在图1所示电路中,由于R1和R2构成的反馈网络有电容并联,则为直流反馈。同理,在图2所示电路中,R1和R2构成的反馈网络有电容串联,直流情况下,电容开路,反馈消失,交流情况下,电容短路,R1和R2构成的反馈网络对输出电压采样,反馈到输入端,则为交流反馈。

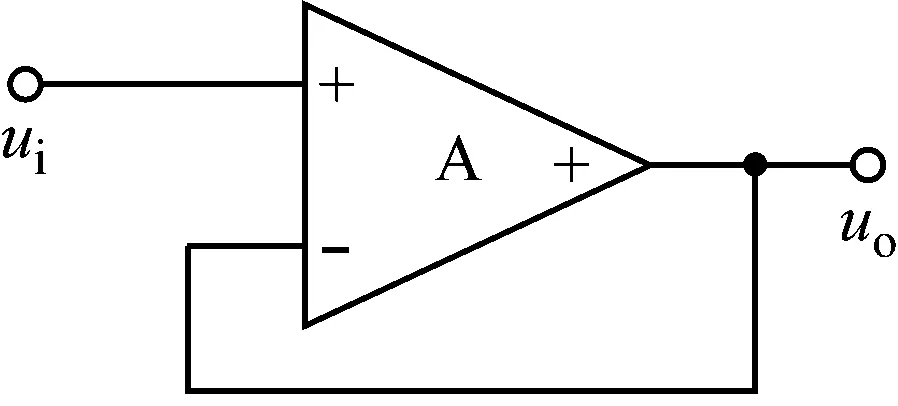

值得说明的是:电压反馈和电流反馈是反馈中最难讲授的部分,学生也最不容易掌握,这里,对电压反馈和电流反馈需要进行进一步的说明。教科书给出电压反馈的标准定义是:将输出电压的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电压反馈,简单来讲,可以理解为反馈网络和输出接在同一点则为电压反馈。如图3所示,反馈网络为一根导线,这是将输出

图1 直流反馈

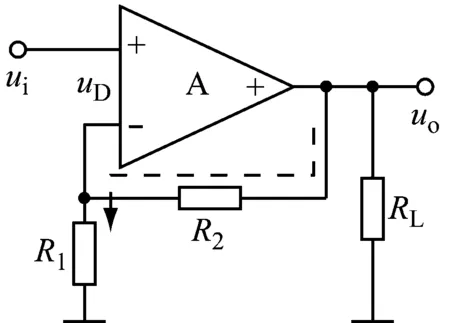

电压全部反馈回去的“电压反馈”。如图4所示, R1和R2构成电阻分压式反馈网络,将输出电压的一部分反馈到输入,稳定输出电压。

图3 将输出电压全部反馈回去的“电压反馈”

图4 将输出电压部分反馈回去的“电压反馈”

对于电流反馈,教科书给出电流反馈的标准定义是:将输出电流的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电流反馈,简单来讲,可以理解为反馈网络和输出接在不同点则为电流反馈,如图5所示, R1和R2构成的反馈网络,将输出电流的一部分引回到输入,构成电流反馈,稳定输出电流。

图5 将输出电流部分反馈回去的“电流反馈”

实践证明,“电子电路基础”的贯通教学能够使得学生分析电路的能力提高,学习电路的兴趣变浓,为日后从事相关领域工作打下坚实基础。

3 教改成果

2016年5月,我校主办了高校电子信息类课程教学改革研讨会,吸引了来自清华大学、东南大学、上海交通大学、浙江大学、西安电子科技大学、北京邮电大学、国防科技大学等95所高校电子信息类的280多位老师和专家与会,课程组在大会上做了主题报告“电路类课程的融合与建设进展”引发了老师们的热烈讨论,同时课程组也多次到全国高校电子信息类基础课程系列研修班等教学会议上交流经验,每年学校接待近百所兄弟院校前来交流学习,课程改革的效果得到高度认可。

课程组有的老师连续三届被评为学校“我最喜爱的老师”,有的老师讲授的“电子电路基础”课程每学期学生评教均在90分以上,并代表学校参加了教育部第二届全国高等学校电子技术及电子线路基础课程高校青年教师授课竞赛,获西南赛区复赛模电组一等奖,在比赛中,由于采用新颖的授课方式,将电路分析的知识灵活穿插到模拟电路中,给在场的评委一种耳目一新的感觉。此外,还多次应邀出席教育领域的国际会议并作了介绍,拓展了国际视野,为今后的国际交流合作打下坚实的基础。

4 结 语

为深化高校工程教育改革,我校启动了重点教改专项——电子电路课程的贯通教学。教学改革立足于打破原有的分段式教学模式,实现课程知识体系内在的贯通和平滑过渡,推进课程内容有机融合[15],培养学生的创新思维与工程实践能力、解决复杂问题的决策力以及自主学习和终身学习的能力。