台山近代学校建筑形态分析①

付正超,张 超

(五邑大学 艺术设计学院,广东 江门 529020)

台山市是中国著名侨乡,常住人口94.8万,有160多万台山籍乡亲旅居海外及港澳等90多个国家和地区,素有“中国第一侨乡”、“内外两个台山”之美誉[1]。由于滨海,台山自古就有出海谋生的惯例。尤其从19世纪中期开始,由于清政府的腐败、西方列强的欺凌、长期的“土客之争”①、国外“金山”②的发现,大量台山人不得不踏上了海外谋生的道路,寻找他们的“金山梦”。这一批远去“金山”淘金的人们就成了早期的华侨。由于缺乏正规的教育,这批华侨只能在侨居国做一些低贱的工作。随着美国为代表的国家开始颁布“排华法案”③,大量华侨无法在侨居国定居、娶妻。华侨意识到无法在侨居国扎根,于是向国内寄回大量侨汇用于家乡建设。县志记载,1946年台山一个县的侨汇就占到了广东整个省侨汇的一半[2]。大量的侨汇促进了台山建筑的繁荣,尤其是具有教育功能的学校建筑。

一、建筑统计分布

(一)建筑背景及分布

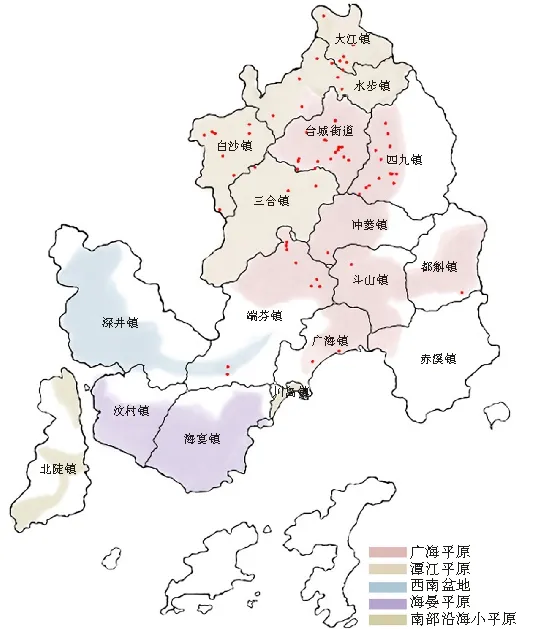

清朝末期,在切身感受到教育的重要性和“教育储才,经济富国”的爱国心的驱使下,大量台山华侨纷纷捐资兴校。从1906年中国近代第一所侨办乡村学校——成务学校开始,台山市开始了轰轰烈烈的教育建设时代。1934年台山有小学1277所,小学生69 621人,学校数和学生数都居全省各县首位。由于后期抗日战争的爆发,台山学校建筑逐渐停止增加,新中国成立之前整个台山共有中学15所,小学1120所[3]。笔者经调查,明确有学校建筑78所④。图1是这78座学校的地理分布图。绝大多数近代学校分布在广海平原的台城、四九、端芬和潭江平原的白沙、水步、大江,其他地区数量明显较少。

图1 台山现存78座近代学校分布图

(二)分布情况分析

广海平原与潭江平原是台山地区的中心,出洋人口众多。华侨在选择回国建设家乡时自然会将资金用于自己家乡的建设。其中台城镇的学校数量众多,占到全市学校数量的1/4,因为台城是台山行政中心所在,经济文化发达,不少华侨在此建房投资。其次就是白沙、水步所在的潭江平原,这是因为此地紧靠潭江流域,而近代的建筑材料主要倚靠水路运输,当时的公益镇就是著名的码头。

二、建筑形态调查与分析

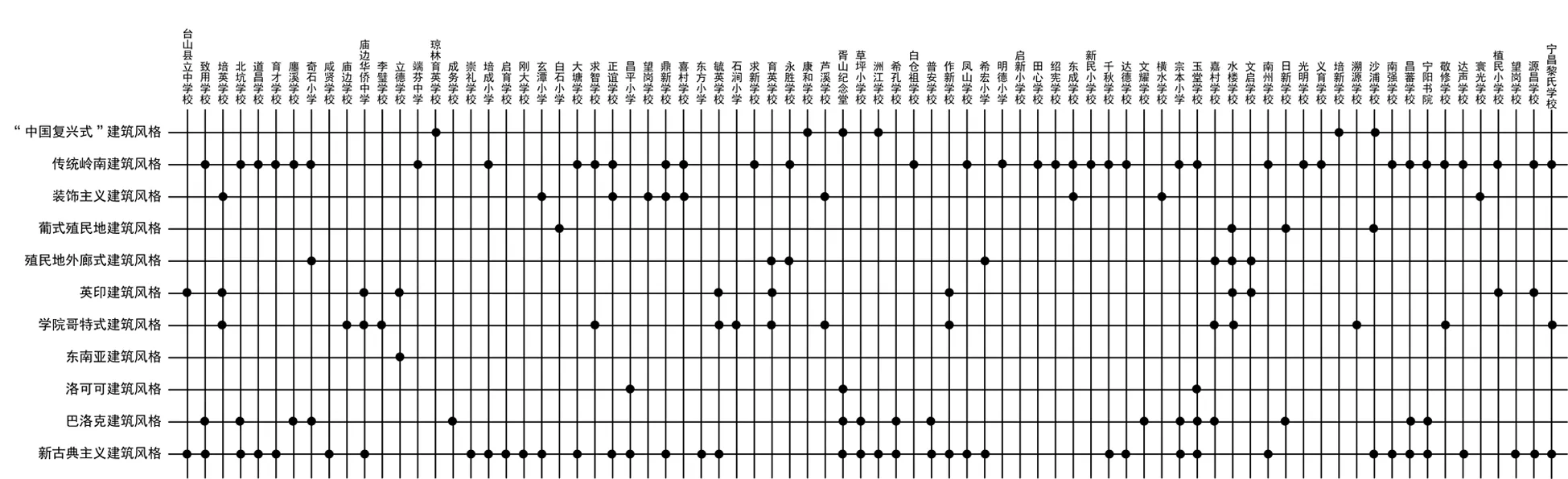

(一)建筑风格

1.建筑风格统计。从现存的台山近代学校来看,其建筑风格杂糅,大部分建筑融合了多种风格。这些建筑风格主要有:新古典主义建筑风格、巴洛克建筑风格、洛可可建筑风格、东南亚建筑风格、学院哥特式建筑风格、英印建筑风格、殖民地外廊式建筑风格、葡式殖民地建筑风格、装饰主义建筑风格、传统岭南建筑风格、“中国复兴式”建筑风格。图2是78座台山近代学校建筑风格统计图。可以看到这些建筑采用最多的是新古典主义建筑风格,其次就是传统的岭南建筑风格和学院哥特式建筑风格,还有英印建筑风格和装饰主义风格。值得注意的是台山近代出现了“中国复兴式”的建筑风格,这是西式建筑中国化的演变[4]。

图2 台山78座近代学校风格统计图

2.风格分析。近代以来,尤其是1893年清政府解除海禁承认华侨身份之后,台山经历了前所未有的建设热潮。西方建筑材料、技术、风格的传入,形成台山近代学校建筑丰富的建筑风格。

图3 新古典主义建筑风格学校

调查发现超过1/2的学校采用了新古典主义建筑风格。这是因为新古典主义建筑风格偏典雅、稳重,从18世纪下半叶开始一直受到欧洲世界的追捧,其后传入北美地区。尤其是在公共建筑上,如美国的白宫就是典型的新古典主义建筑代表。北美地区是台山主流的侨居国(地),生活在北美的台山华侨将这种建筑风格通过明信片的方式传播回国内。

图4“中国复兴式”建筑风格学校

接近一半的学校采用了传统岭南建筑风格。因为大量近代学校从祠堂、书室等传统岭南建筑基础上发展而来,自然地继承了这种风格。传统的岭南建筑风格植根于本土,无论是建筑材料的便捷性、建筑功能的适用性还是建筑的文化传承性,仍有其存在和发展空间。

有1/5的学校采用了学院哥特式建筑风格。学院哥特式建筑风格在北美地区主要流行于19世纪中期至20世纪初。其很大程度上可以看作是一种折衷主义建筑风格[5]。北美地区的台山华侨带回了这种建筑风格,并扩散至其他地区。

部分建筑学校具有英印建筑风格、殖民地外廊式建筑风格、葡式殖民地建筑风格。因为英印建筑风格通过东南亚、澳门和香港传入开平及附近地区,广被模仿[6]。同样当时还有不少华侨前往东南亚、澳门等地,将殖民地外廊式建筑风格、葡式殖民地建筑风格带回台山地区。

从1929年南京提出“首都计划”后,大力倡导中国传统建筑复兴。台山地区也在这股建造热潮中建造了“中国复兴式”建筑,如南强学校、水楼学校、康和学校。这些建筑都有绿琉璃瓦大屋顶和红色墙体,十分具有视觉冲击力。

图5传统岭南建筑风格与新古典主义建筑风格结合学校 图6装饰主义风格学校

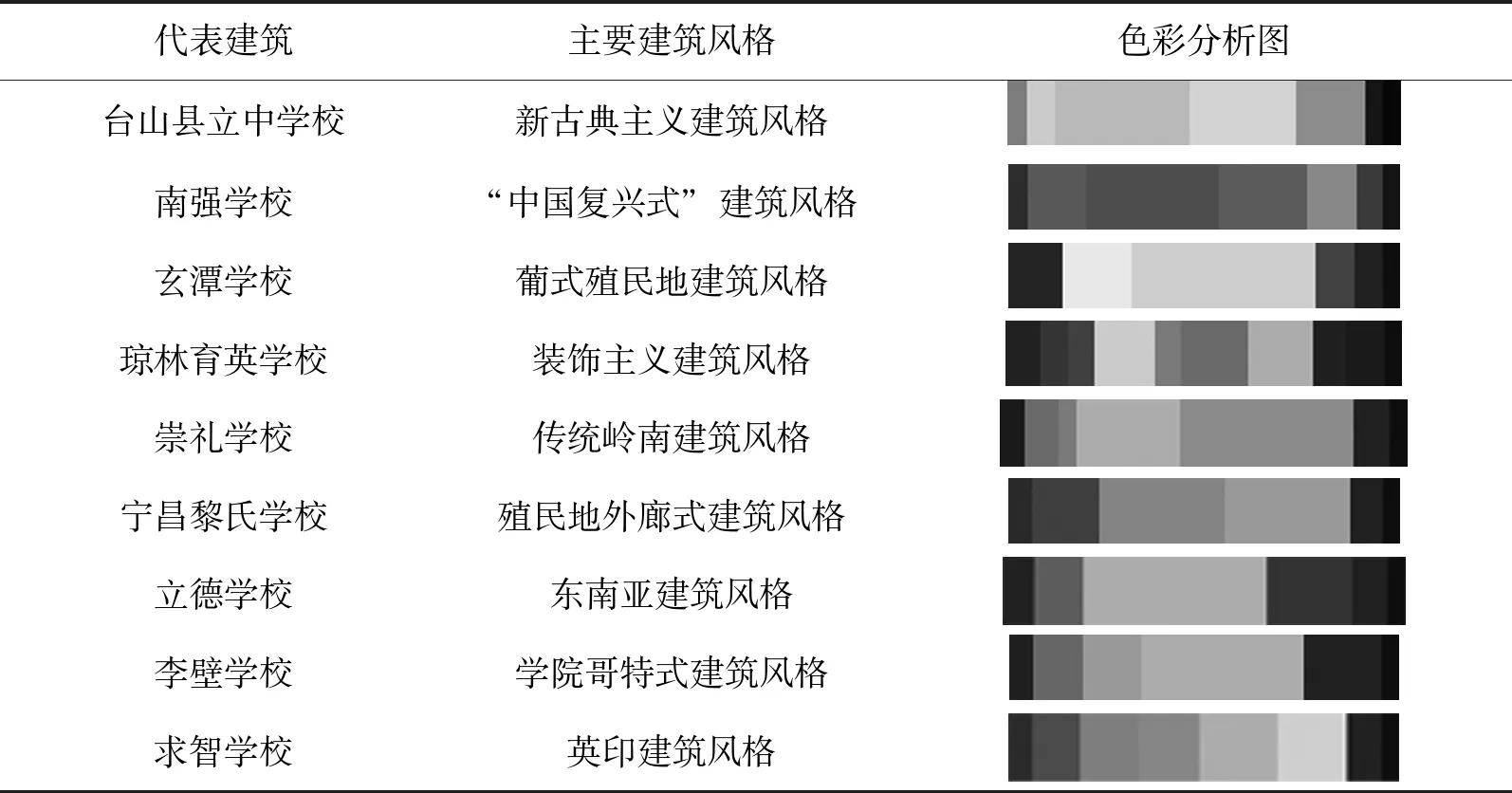

(二)建筑色彩分析

1.建筑色彩统计。针对台山近代学校建筑的特点,从建筑风格入手能有效反映建筑的色彩。表1选取几个具有代表性的建筑,对其进行色彩分析。可以发现传统岭南建筑风格的学校,依旧保留传统的建筑配色,整个建筑色彩清淡素雅。而应用外来风格的建筑在色彩应用上就更加丰富多样。由专业设计师设计的建筑在色彩应用上比较协调,有较好的统一性。而由当地泥水匠自己设计建造的建筑在色彩上更加大胆丰富,跨度大,饱和度和明度也较高。

表1 台山近代学校建筑色彩分析表

2.色彩分析。建筑色彩是建筑形态的主要表现,台山学校建筑色彩一定程度上反映了近代台山侨乡建筑的多样性、当地的文化特点和风俗爱好。

从建筑总体色彩来看,青砖与混凝土的大量使用导致了青灰色与米黄色成为大部分建筑的主色调,这体现了建筑材料本身的物理属性。同时出现了色彩丰富的点缀色。这一方面由于与外来丰富的建筑颜料流入有关,另一方面与当时喜欢炫耀的文化风气相关,这点在民居建筑上尤为明显。

新古典主义建筑风格是台山市数量最多、技术最高、最为系统的建筑风格。因有着规范的建筑色彩构成,所以在建筑色彩搭配上更加注重和谐性和统一性。外来文化的本土化在世界各地进行,台山自然也不例外。由于中西方文字文化的差异性,台山新古典主义建筑上的匾额文字往往通过颜料描黑或描红,这些高纯度的色彩赋予整个建筑更加强劲的观感。

“中国复兴式”建筑的色彩比较丰富,琉璃瓦的绿色和墙体的红色使建筑具有视觉冲击力。红墙绿瓦本是中国皇家建筑的配色,由于近代民主觉醒和思想解放,原有的阶级禁锢被打破,这种建筑配色被应用到很多公共建筑上,台山在这个历史进程中亦积极回应。

近代台山与澳门两地联系紧密,有着大量的物资、技术、人员的交流,在这其间台山也吸纳了澳门的葡式殖民地建筑风格,开始使用纯度高、跨度大的色彩搭配。

装饰主义建筑风格是从上世纪二三十年代开始流行于世界各地,这种风格因喜用丰富的色彩、大胆的配色受到大众喜爱。台山学校此类建筑也多产生于这一时期。这也体现了近代台山与世界联系之紧密。

(三)建筑构成

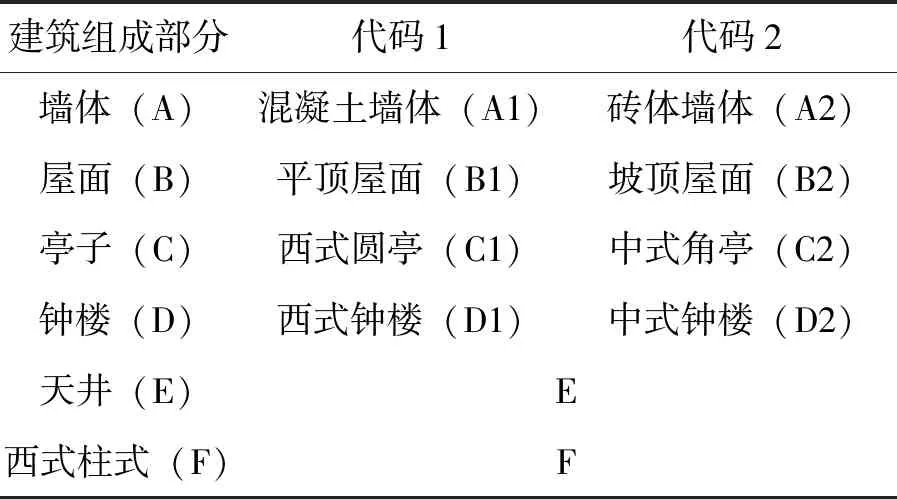

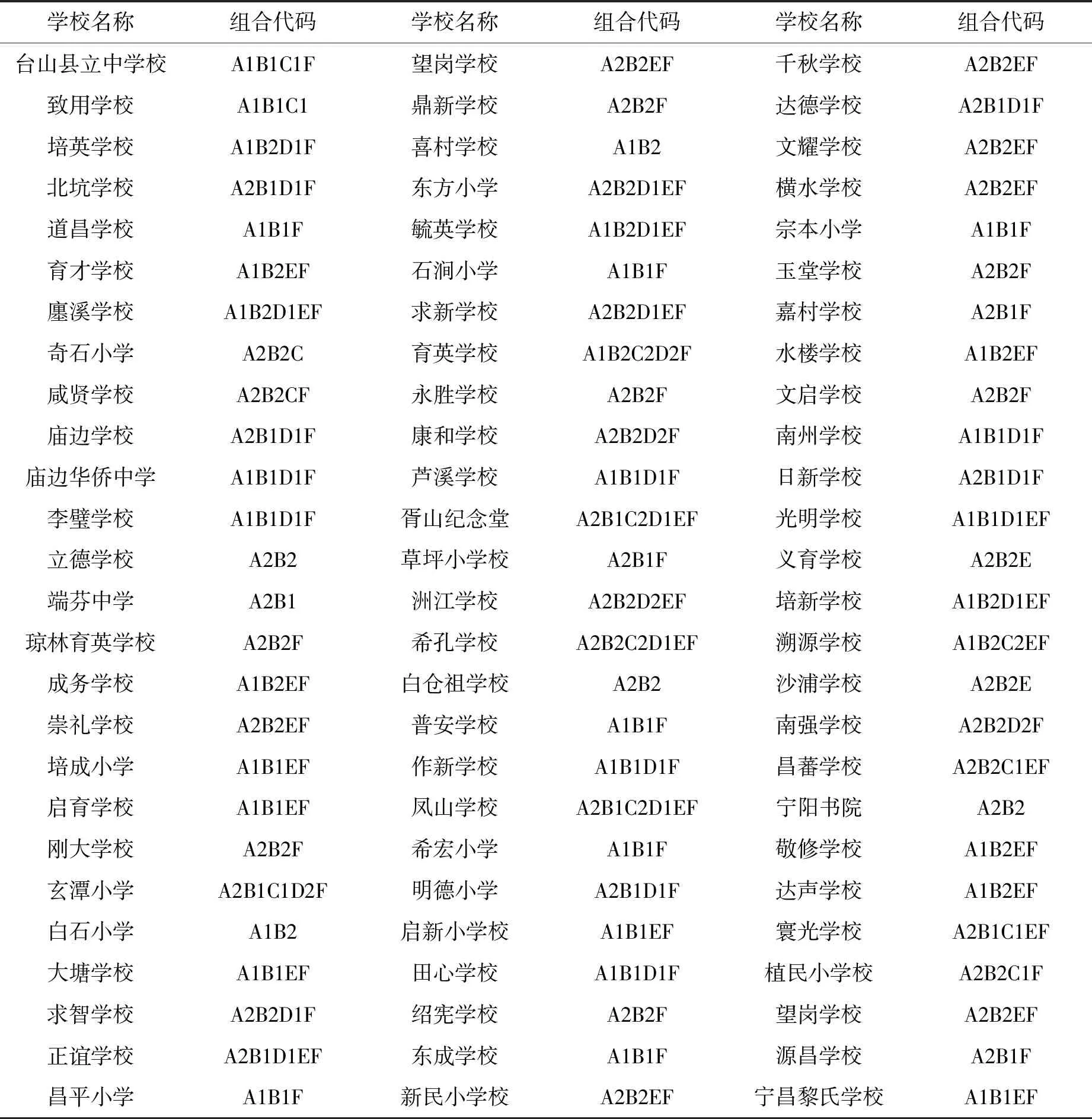

1.建筑构成组合。人们常说台山近代学校建筑中西合璧,但这些建筑是以什么样的形式进行中西合璧的?通过对78座建筑的主要构成部分入手,可以在一定方面了解这些建筑中西合璧的组合方式。根据这些建筑的主要特征,将建筑构成部分分为:墙体、屋顶、亭子、钟楼、天井、西式柱式等要素,并分别对这些构成部分进行编号,如表2所示:

表2 建筑构成代码说明表

根据上表所呈现的代码,然后将这些代码进行组合形成某一建筑的组合编号。表3是78座建筑的构成组合编号表。

表3 台山近代学校构成组合代码表

2.建筑构成分析。通过对统计数据和建筑的实际情况进行分析,发现超过80%台山近代学校使用了西式柱式。调查发现这些柱子大多用于建筑入口处,有着强调的作用,这是建筑西化的一个重要表现。

近一半的学校使用了混凝土这一外来建筑材料。作为外来建筑材料,混凝土一般通过海关进口或者从港澳地区运输过来。从江门海关、拱北海关的历史资料中发现民国期间士敏土(混凝土)、钢铁进口大量增加,个别年份甚至超过当时的广州海关。外来的昂贵的建筑材料反映了当时台山的繁荣和人们对教育的重视。例如加拿大华侨捐248 596加元、美国华侨捐24万美元,于1919-1926年兴建台山县立中学校部分建筑[7]。

表中经常出现A1B2(混凝土墙面、坡顶屋面)的组合。混凝土的使用表明了台山人对新兴生活的向往,坡顶屋面大量瓦面的运用则表明了他们对中国传统文化的继承与喜爱。

大量建筑采用了中国传统的天井设计。这可能与原有的祠堂建筑有关。天井的应用不仅在湿热的岭南起到了通风、防晒的作用,也在精神层面上很好地契合了中国人天人合一的追求。

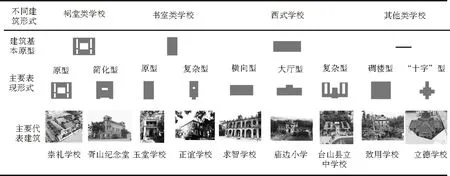

(四)学校造型分析

1.建筑造型统计。从现存近代学校建筑的主要造型来分,台山近代学校建筑主要分为祠堂类学校、书室类学校、西方式学校和其他类学校。

由于受到东西方文化的双重影响,台山的学校建筑也在不断创新,主要变化如表4所示。祠堂类学校早期严格按照传统祠堂的格局,如伯兴学校(1905年建)、崇礼学校(1917年建);后期在吸收西方建筑文化的影响后逐渐简化,但依旧保留天井、中式屋顶等造型,如培新学校(1927年建)、昌蕃学校(1924年建)。

书室类学校建筑从早期简单的一开间的纵向建筑发展成三开间的建筑。如早期的文启学校(1915年)面阔一开间,建筑面积197.42平方米;后期的东方小学(1938年建)就已经发展成三开间、中部开天井的建筑造型,建筑面积342.04平方米[8]。

西式学校也是从早期横向型的简单造型发展到后期具有围合院落的综合性建筑群体。如台山县立第一中学(1919-1926年建)就是典型的围合院落的建筑。

台山近代学校建筑还有一些其他类型。如碉楼型的致用学校,在临近台山市的开平市也有发现,这与当时社会动荡、土匪横行的社会背景密切相关。而平面“十字”型的立德学校,是否与宗教有关,仍有待研究。

2.建筑造型分析。台山近代学校建筑超过一半为祠堂类、书室类,这与台山近代学校的历史相关。台山地区一直有将祠堂用作教书的传统,早期的华侨捐钱修建本地的祠堂,同时兼顾教学功能。等到后期教学功能从祠堂中抽离出来,更加专业规范的学校开始出现,此时西式学校建筑作为外来文化开始在台山生根发芽。由于台山地区的地理气候和文化传承,天井这一建筑形式保留下来,成为台山近代学校的一大特征。书室是台山地区对于村落私塾的称呼。由于村落分布散乱,大规模的公办学校很难惠及到大部分地区,当地便开始请教师来村内教本村学生,等到中学阶段再去城镇接受更高的教育。

民国后期大量出现的西式学校建筑,是侨乡进一步西化的重要表现。1922年国民政府推动“壬戌学制”后,西式教育开始在台山地区遍地开花[9],西式学校建筑就成为当时学校优先考虑的建筑模式。

大部分学校建于民国之后、抗日战争之前。因为这段时间中国社会稳定,加上以美国为代表的国家出现了经济危机,导致大量华侨将资金投入到家乡的建设中。1937年抗战全面爆发,主要用于侨乡建设的侨汇开始中断,台山近代学校的建设也大面积停滞。这些建筑在面积上也是有一定的区别。其中书室类的学校建筑占地面积较小,大多在100-300m2之间。祠堂类的占地面积中等大多在400-1100m2之间。而西式学校的占地面积跨度比较大,其中横向型的学校占地面积较小,复杂型的面积最大。总体上学校建筑的面积越来越大、造型越来越丰富、建筑功能越来与复杂。

表4台山近代学校造型分类表

三、结 语

台山近代学校在将中西方建筑风格进行融合的尝试上具有一定的开创性。建筑构成上的拼接和形式上的创新,形成了台山学校建筑千变万化的形态特征。台山近代学校所表现出来的建筑形态多样性,正是文化多样性的重要体现。在外来文化的影响下,近代台山人民表现出文化包容性和对自身文化的继承性,并影响至今。

注释:

①土客之争指明清时期,在中国南方的族群混居地区,各族群(汉族不同民系)之间的激烈冲突,其最高峰是清朝末年发生在广东的土客械斗。

②19世纪开始,早期华人劳工前往他国地区进行工作,以求更高的收入。他们将这些地方称为“金山”。如美国的“旧金山”市和澳大利亚的墨尔本——“新金山”。

③为排斥华人迁入侨居国而颁布的针对特定族群的移民法,如美国的1882年签署的《排华法案》。

④调查发现现存近代学校与《台山县志》记载差别巨大。具体原因是:大量学校在历史中被摧毁,县志中的小学包括了村庄中具有教学性质的书室、祠堂等建筑。调查发现台山书室很大一部分并非用于教学而是居住,很多书室无法明确其具体功能,所以并未将书室纳入本研究中,祠堂建筑也是考虑到这样的情况所以也没有纳入研究。本研究对象主要针对那些明确是学校的建筑。