政府记者会口译在新闻报道中的转述和接受研究

郑凌茜

(闽江学院 外国语学院,福建 福州350108)

一、引言

媒体是国际新闻传播的重要媒介,政府记者会为媒体提供了获取政府权威信息的机会,“是新闻媒体重要的新闻来源”(赵鸿燕 2007:1)。政府记者会发言人的讲话,经现场口译,又经新闻采编,最后出现在各国不同语种的新闻报道中,经历了“正式体发言”(孙海琴、张爱玲 2015:52)到新闻话语的语类链转化,其中翻译是发言人话语跨语言和跨媒介传播中不可或缺的环节。翻译在国际新闻传播中扮演着重要角色。新闻翻译研究自2005 年左右开始受到学界较多关注(Valdeón 2015:634),相关研究主要涉及新闻翻译的话语分析(Kontos&Sidiropoulou 2012;司显柱、赵艳明 2019)、新闻机构和新闻生产过程分析(Bielsa&Bassnett 2009;徐英 2018)、新闻媒介分析(刘金龙、徐彬 2010;van Doorslaer 2012)、受众分析(Conway&Vaskivska 2010;胡开宝、张晨夏 2019)等,但记者会口译与相关新闻翻译的关联尚未引起学界足够的重视。已有关于政府记者会口译的研究主要集中于口译的认知过程、口译策略和规范、译员角色等方面(谌莉文、王文斌 2010;Wang 2012;Fu 2018;Hu 2018)。少数关于记者会口译在新闻报道中接受情况的研究表明,现场口译对国际新闻中领导人讲话翻译的措辞有重要影响(Schäffner 2012;Zheng&Ren 2018),但影响的具体方式和程度有待进一步细化,尚未有文献将相关新闻报道的机构差异纳入研究范围。

本研究基于Fairclough(1992,2003)的话语表征框架,从表征方式、表征内容、表征来源三个方面分析政府记者会口译在新闻报道中的转述和接受情况,进而通过对比中美媒体新闻报道话语表征的差异,来讨论记者会口译在国际新闻翻译中的参与作用。

二、理论框架和语料搜集

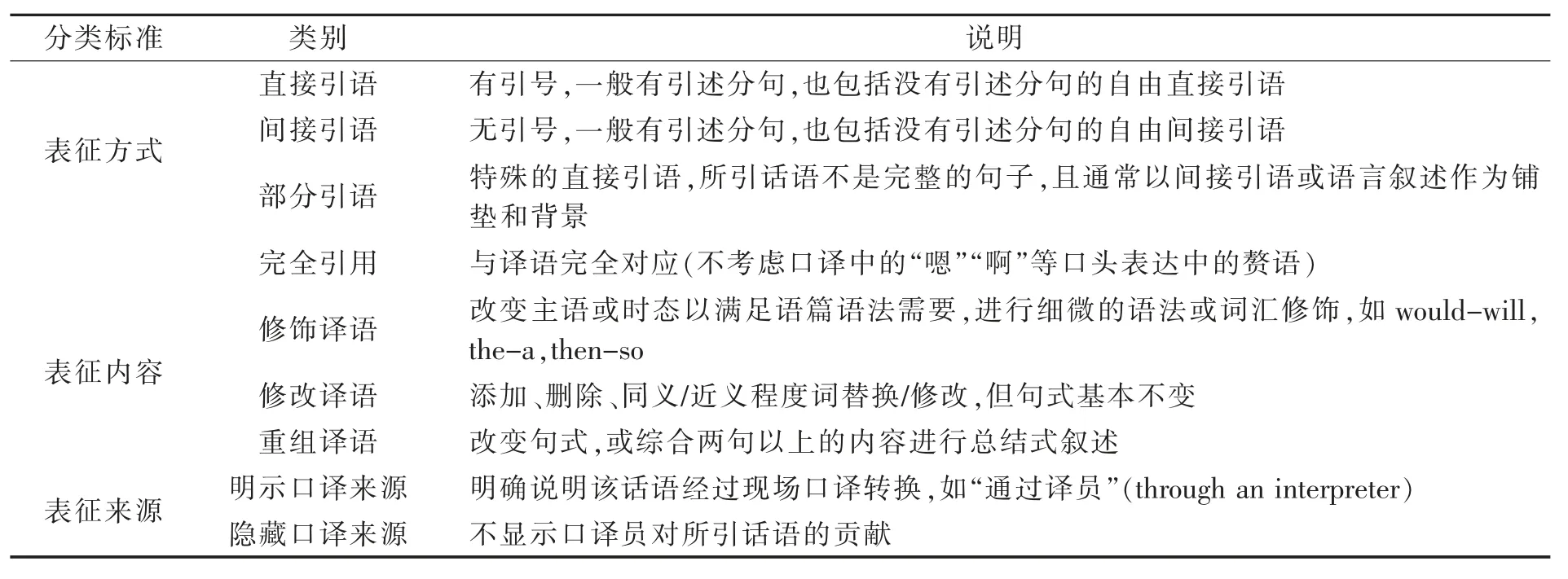

话语表征是在Kristeva 互文理论基础上提出的概念。互文是指一个文本对另一文本的引用、吸收和转化(Kristeva 1986:37)。话语表征是指对其他文本的转述,包括话语内容、措辞、语法特征、话语组织、话语环境、语气等(Fairclough 1992:118)。话语表征反映了话语对现实的建构,是话语“再语境化”的显性表现,引用什么以及如何引用体现了话语发出者的知识、经验、观点以及立场。在Fairclough(2003:51,192)看来,话语表征体现出不同声音的交织,而不同话语表征类型最重要的区别是互文界限的清晰度和互文介入程度,即是否明确标记对原文话语的重现,是否忠实地引用原文,是否将他人话语与作者话语明确区分开来等。本研究在Fairclough 针对单语的话语表征框架基础上,结合口译的特点,建立口译在新闻报道中的话语表征分析框架(见表1)。其中表征方式以引号和引述分句的使用为标记,表征内容通过译语和转述内容的对应程度来标识,表征来源以是否明确转述内容的翻译来源于现场译语为标记。

表1 口译在新闻报道中的话语表征分析框架

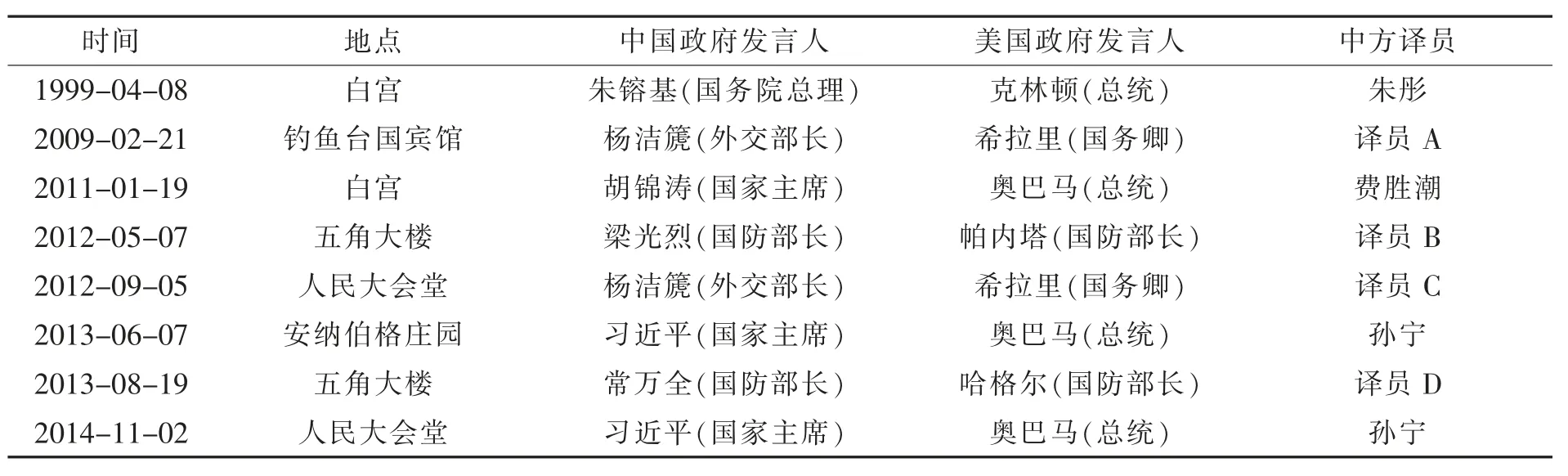

中国政府记者会主要包括“两会”记者会,国务院新闻办、国家和地方政府记者会、中外政府联合记者会等。先行数据分析显示,中美政府联合记者会相关英文新闻报道的数量最多,这可能与中美在全球的重要地位有关。本研究共搜集到8 场中美政府联合记者会口译语料,时间范围为1999—2014年,选取其中中方译员的汉英口译①口译内容包括中方讲话人开场白、答问,以及中文提问等。进行分析。其中1999 年朱镕基总理和克林顿总统的联合记者会是可找到的资料中最早的中美政府联合记者会,2015 年及以后的中美政府联合记者会主要使用同声传译,为方便双语语料转写和与新闻报道对比,本研究仅选择和分析以交替传译方式进行的中美政府联合记者会,详见表2。

表2 中美政府联合记者会口译语料

主流媒体英文新闻报道语料主要通过世界各国报纸全文库(Access World News)、ProQuest 报纸数据库、新闻机构官方网站和纸质报纸资料库获得。笔者筛选出明确转述记者会中方发言人话语的英文新闻报道85 篇,约为10 万词,包括中国、美国、英国、澳大利亚、新加坡5 个国家23 个新闻媒体机构的31 种新闻源。人工对比统计新闻报道中的转述话语,得到125 个口译语段、279 个新闻报道转述语段和335 例话语表征②279 个新闻报道转述语段中有56 个语段为间接引语和部分引语的混合表征,这部分语段统计2 次,最终得到335 例话语表征。。下文基于这些数据,分析现场口译在新闻报道中的话语表征情况。

三、语料分析和讨论

(一)新闻报道的话语表征分析

笔者对记者会新闻报道的话语表征方式、表征内容和表征来源的分布情况进行统计后发现,首先,从表征方式上看,直接引语占比最大(150 例,约占45%),间接引语次之(119 例,约占36%),部分引语占比最小(66 例,约占20%)。如果将直接引语和部分引语合并统计,则语料中有引号转述的比例超过半数,说明新闻报道语料中大部分转述都声称是对原话的原样照搬。

其次,从表征内容上看,完全引用占比最大(138 例,约占41%),如果加上仅对现场译语作细微修饰的转述(25 例,约占7%),则接近半数的新闻话语转述几乎逐字逐句地引用译语表述,说明口译对新闻转述话语的措辞确有一定影响,这与Schäffner(2012)的研究发现一致。但同时,表征内容中的修改和重组译语的比例共占51%,其中重组译语的比例(98 例,约占29%)略高于修改译语(74 例,约占22%),显示出新闻译者声音的介入。在此基础上,后文将分析不同表征方式中译语与转述内容的对应情况,进一步讨论口译在新闻转述话语中的接受和修改程度。

再次,279 个转述语段③由于表征来源在每个转述语段中只出现1 次,以转述语段为单位统计口译在新闻报道中的表征来源。中仅有6 段(约2%)明确表明转述内容的翻译来源于现场口译(“through an interpreter”或“through a translator”),这与Schäffner(2012)的研究发现一致,即新闻报道虽然引用口译表述,却很少注明来源,口译员和口译活动在绝大部分情况下是隐身的。

但当现场口译环节出现问题时,口译员及其话语会广受新闻媒体关注。例如,2011 年1 月19 日胡锦涛主席和奥巴马总统在白宫举行联合记者会时,奥巴马总统以为现场进行同声传译而在美方记者提问后直接回答,没有留出口译时间,而负责英汉口译的美方译员在奥巴马总统回答后,将记者对中美两国领导人的提问与奥巴马总统的回答糅合在一起,没有将记者对中国领导人的提问明确传递给胡锦涛主席。除此之外,从视频中可以看出,现场的口译设备出现断断续续听不清的情况。为此,美联社撰写了一篇专门评论此次记者会口译环节及译员话语的报道,题为 “Translation Confusion at Obama-Hu News Conference”(Werner 2011)。凤凰卫视评论员何亮亮则在节目中指出,口译环节频频出错反映出白宫在这次记者会的组织上存在问题④参见http://v.ifeng.com/opinion/world/201101/fe87105f-b339-4e32-aa47-9e4450a847b6.shtml。。现场口译环节出现问题无疑将影响记者会交流及其对外传播,这时口译在记者会中的参与和桥梁作用被凸显出来,受到媒体关注。新闻媒体对口译环节出错状况的津津乐道,一定程度上解构了口译的隐身性,而新闻报道的话语表征则使口译作为新闻翻译来源文本的特征得以显性化。

(二)不同表征方式中的译语忠实度分析

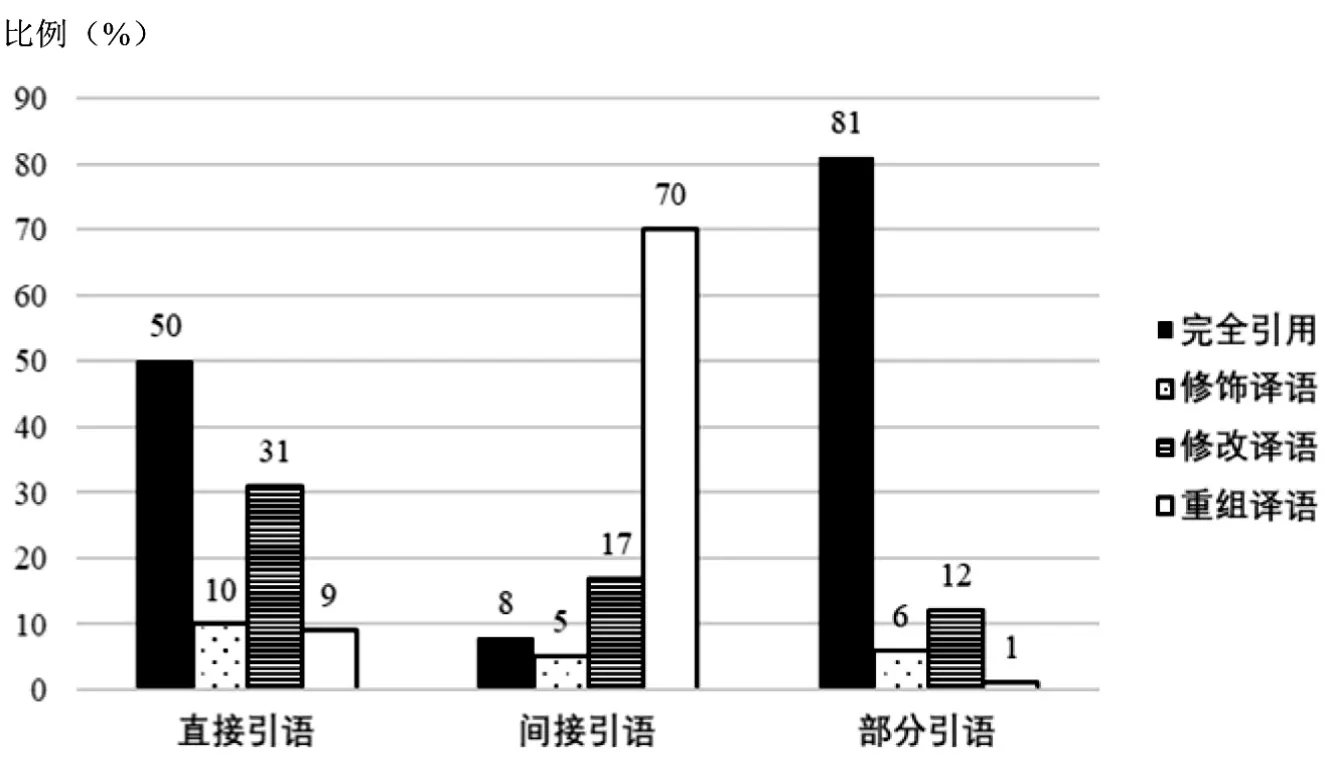

新闻媒体在表征方式和表征内容上有很大的决定权,直接引语不一定完全忠实于原话,间接引语也可能是对原话的忠实转述(Fairclough 1995:56-57;辛斌 2005:121)。换句话说,新闻媒体可能将经过修改的口译作为原话进行直接引用,或是如实引用原话却不加引号。如Geis(1987:10)所说,“也许新闻媒体最大的权力就是它能够决定什么时候哪些问题更重要,以及在哪些问题上听见谁的声音”。图1 比较了不同表征方式中的译语忠实度情况,即译语和转述内容的对应程度,进而分析译语在新闻报道中的接受和修改程度。

图1 新闻报道不同表征方式中译语忠实度的比例分布

由图1 可知:第一,新闻报道的直接引语和部分引语中,译语和转述内容的对应程度较高,而间接引语中,二者的对应程度较低。比如,直接引语和部分引语中比例最高的均是完全引用;间接引语中则是重组译语的比例最高,完全引用和修饰译语的比例较低,分别占8%和5%。换句话说,新闻译者对完全忠实的转述大多加上引号,而对修改内容和措辞的转述则大多不加引号。

第二,部分引语中的译语忠实度高于直接引语。主要表现为直接引语中完全引用占比50%,而部分引语中,完全引用的占比则高达81%,且部分引语中重组译语的比重仅为1%,说明新闻译者在叙述话语的语境预设中进行引用时,更倾向于在引号内忠实于译语。

(1)源语:我们将继续提高人民的生活水平,推进民主法治建设。(胡锦涛 2011-01-19)

译语:We will continue our effort to improve the life of Chinese people,and we will continue our efforts to promote democracy and the rule of law in our country.

UPI:Hu said,“China will pursue efforts to improve the lives of its people and to promote democracy and the rule of law.” (UPI News Service 2011-01-19)

NPR:“We will continue our effort to improve the life of Chinese people” and to encourage democracy.(Peralta 2011-01-19)

例(1)为胡锦涛主席在2011 年中美联合记者会上的发言,对比美国合众国际社(UPI)和美国国家公共电台(NPR)的新闻报道,前者的直接引语在现场口译的基础上进行了修改,后者的部分引语则在引号内完全忠实于现场口译。相较于直接引语,部分引语的忠实度更高。

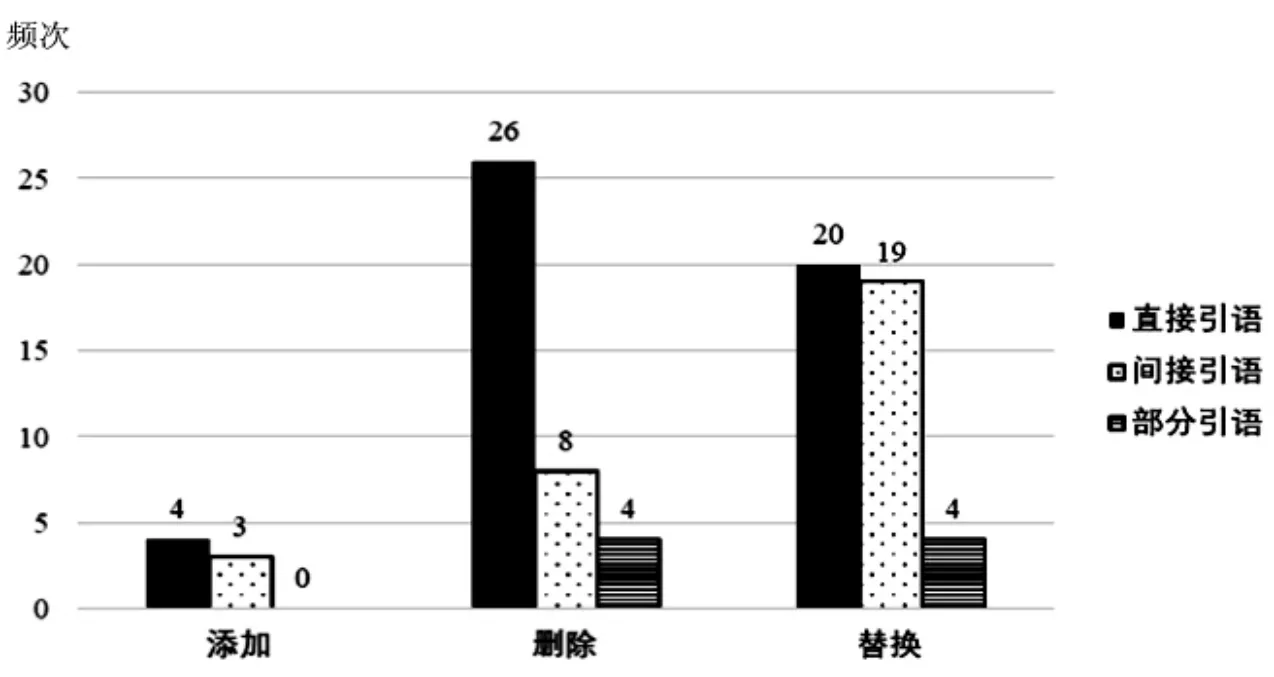

第三,三种表征方式中,修改译语均居于次位,而修饰译语的比例均为最低或接近最低,说明新闻转述话语对现场口译要么以忠实引用为主,要么以词句重组为主,居中的是对译语进行一定程度的修改,但少有进行修饰的译语转述。为进一步分析口译在新闻转述中被修改的程度和具体方式,修改译语的手段可细化为添加、删除和替换三种类型。由于部分修改译语使用了两种或两种以上的修改手段,这三种修改手段在新闻转述话语的三种表征方式中共出现88 次。其中,20 例间接引语中出现了30 次修改,46 例直接引语中出现了50 次修改,而8 例部分引语中出现8 次修改,结果见图2。这说明新闻译者在对现场口译进行间接引用时,使用的修改手段最多也最复杂。

图2 三种修改手段在不同话语表征方式中出现频次的分布情况

根据图2 可知:第一,在三种不同表征方式的修改手段频次分布中,添加手段所占比重均最小,出现的总频次也最低,这说明新闻译者在对现场口译进行修改时,不轻易增加词汇或信息,而更倾向于选择同义/近义词替换,以及使用删除手段来体现媒体对话语表述的介入性影响,强调媒体所要表达的内容。删除手段在直接引语中的使用频率最高(超过50%)。换句话说,新闻译者在直接引用现场口译时,即使是对译语进行修改,也较少更改措辞,主要通过删除译语内容来整合信息。

(2)源语:中国人权事业取得巨大的成就,这是有目共睹的事实。在人权问题上没有完成时,只有进行时。(习近平 2014-11-12)

译语:China has made enormous progress in its human rights.That is a fact recognized by all the people in the world.On the question of human rights,we should never consider our work to be mission accomplished.It’s always work in progress.

CNN:“China has made enormous progress and that’s a fact,” Xi said.“On the question of human rights,we should never consider our work to be mission accomplished.” (Keilar 2014-11-12)

例(2)是习近平主席2014 年在中美联合记者会上的发言。美国有线电视新闻网(CNN)的直接引语删除了两处解释性内容——“in its human rights”(人权事业)和“recognized by all the people in the world”(有目共睹),将两句话合并为一句话。可以看出,删除后的直接引语没有改变原话的核心意思,基本不影响读者理解。根据Bielsa&Bassnett(2009:64)的研究,删除信息的原因有很多,或由于该信息是目标受众已知的,或由于该信息所涉及的内容过于细枝末节,或是为了突出媒体想要引用的内容。但无论如何,超过一半的涉及修改译语的直接引语只是删除了新闻译者认为多余的信息或词汇,其余部分仍然沿用译语措辞,这从反面验证了新闻报道中直接引用忠实度高的发现。

第二,替换手段在间接引语中的使用频次最高,且显著高于其他两种手段的使用,说明间接引用时,新闻译者对译语的修改更倾向于更换措辞,通过词汇意义的改动来介入和影响话语表述。

(3)源语:中国始终致力于保护和促进人权。(胡锦涛 2011-01-19)

译语:China is always committed to the protection and promotion of human rights.

Financial Times:China is always concerned about promotion and protection of human rights,Hu said.(Crooks 2011-01-20)

例(3)显示,《金融时报》(Financial Times)在对译语的间接引用中交换了“promotion”(推进)和“protection”(保护)的位置,将“committed to”(致力于)替换为“concerned about”(关注),这一替换一定程度上弱化了说话人坚定致力于人权事业的决心。替换手段的高频使用呼应了新闻报道中间接引用忠实度较低的发现,从某种程度上说,间接引用中的译语修改本质上更接近译语重组。

(三)话语表征的媒体机构差异对比

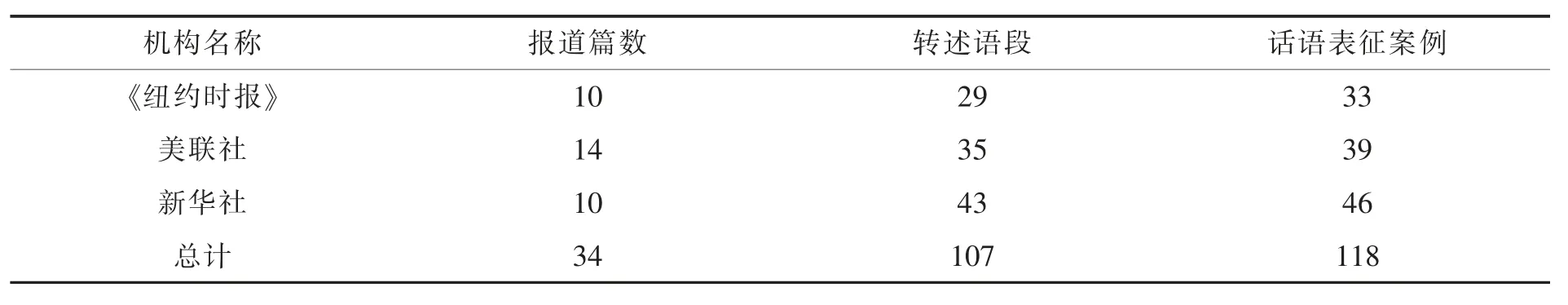

分析口译在不同媒体机构中被引用和接受的情况,有助于更进一步描绘政府记者会口译在新闻话语转述中的传播轨迹。笔者选取新闻语料库中最有代表性,同时也是单机构新闻报道总数最多、数量最接近的三个媒体机构作比较,分别为《纽约时报》、美联社和新华社。从地域上看,这三个机构涉及中国和美国,覆盖国内和国外媒体;从机构性质上看,三个媒体机构包括通讯社和报社两大机构类型;从典型性上看,美联社和新华社分别是美国和中国最大的通讯社,而《纽约时报》是美国发行量最大的报纸之一。三个媒体机构相关新闻报道的语料信息见表3。

表3 《纽约时报》、美联社和新华社新闻报道语料信息

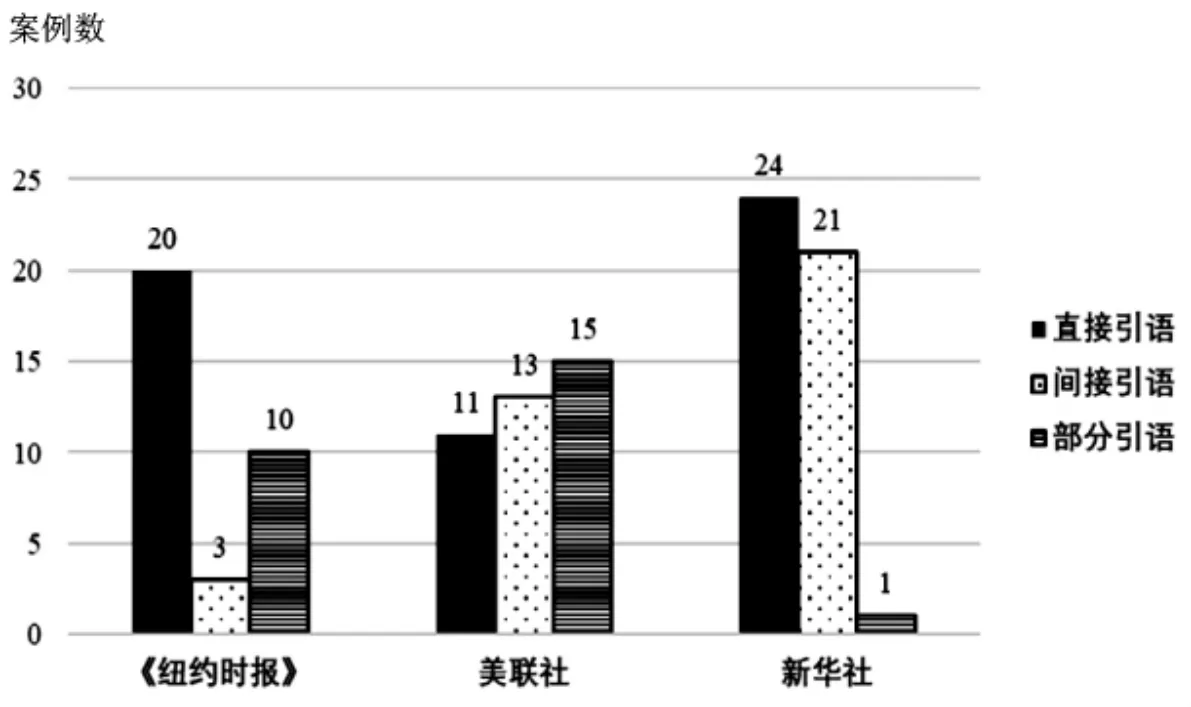

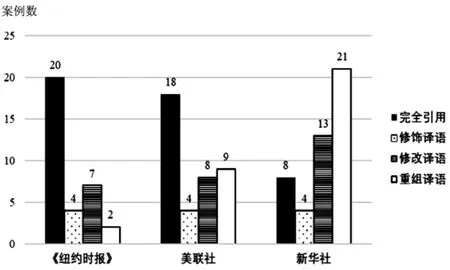

如表3 所示,三个媒体机构共有107 个转述语段和118 例话语表征进入数据统计。对这三个媒体机构新闻报道中的118 例话语表征方式和表征内容进行比较,结果见图3 和图4。

图3 三个媒体机构新闻报道的话语表征方式比较

图4 三个媒体机构新闻报道的表征内容比较

由图3 可以看出,《纽约时报》和新华社的新闻报道均最多使用直接引语;《纽约时报》新闻报道较少使用间接引语,新华社新闻报道则极少使用部分引语;美联社新闻报道中,直接引语、间接引语和部分引语三种表征方式的案例数基本相当,大致呈平均分布状态。如果将直接引语和部分引语合并计为有引号转述,而将间接引语计为无引号转述,比较二者则可以发现三个媒体机构新闻报道都以有引号转述为多:《纽约时报》和美联社新闻报道中主要使用有引号转述,新华社新闻报道中有引号转述占比仅略高于无引号转述。

如图4 所示,《纽约时报》和美联社新闻报道中完全引用口译的案例均占多数,分别为20 例(约占61%)和18 例(约占46%),《纽约时报》新闻报道中完全引用和修饰译语的案例数远多于修改和重组译语的案例数,美联社新闻报道中完全引用和修饰译语的案例数略多于修改和重组译语的案例数,而新华社新闻报道中完全引用口译译语的案例有8 例(约占17%),修改和重组译语的案例则有34 例(约占74%),远多于完全引用和修饰译语的案例数之和。此外,对三个媒体机构新闻报道107 个转述语段的话语表征来源进行比较发现,《纽约时报》和美联社新闻报道中各有2 个语段明示话语表征来源于现场译员,新华社新闻报道语段均隐藏了话语表征来源。可见,相较于《纽约时报》和美联社,新华社新闻报道中新闻译者的互文介入程度较高,以修改译语或重译发言人话语为主。

对于中美媒体机构在记者会口译转述和接受程度上的差异,笔者认为,首先,《纽约时报》和美联社新闻报道对现场口译的重视和依赖程度高,说明口译在政府记者会话语的国际新闻传播中扮演着相当重要的角色。国际媒体机构都很重视当地分支机构的本地化,通常在各地驻有熟悉当地语言文化的新闻记者和编辑,以提高新闻报道的时效性和准确性,例如《纽约时报》驻北京分社的记者大都拥有一定的中国求学、工作等生活经历,美联社在中国也有专门的办事处,有一批较为熟悉中国语言文化的记者。同时,越来越多国外媒体记者在中国政府记者会上直接用汉语提问,显示出较强的汉语水平。然而,国外新闻报道在转述中方发言人话语时仍然倾向于使用现场口译的表述,如韩国驻北京记者车大运所说,虽然国外记者都懂中文,但还是会参考现场口译,“以免出错”(温如军等 2013)。

其次,新华社新闻报道的重译比例较高,反映出新华社对外新闻翻译表述和措辞的推敲。口译由于其即时性特点,一次成文,留有诸多翻译遗憾和可改进之处,而新华社作为政府对外传播的重要渠道和国内外其他媒体涉华报道的重要新闻源,其表述常常被作为中方发言人话语翻译的重要参考。进一步分析新华社新闻报道转述内容的翻译,发现其对口译的修改和重组主要体现在选词和句式两个方面。

(4)源语:我谈到我们在人权问题上有一些分歧,但是,中方认为双方应该在相互尊重,互不干涉内政的基础上进行积极的人权对话,共同来推进人权事业。(杨洁篪 2009-02-21)

译语:I said that it is only natural that our two countries may have some different views on human rights.But I also said that it is the commitment of the Chinese government to continue to engage in human rights dialogues with the United States on the basis of equality and non-interference in each other’s internal affairs,to work together to advance the cause of human rights.

Xinhua News:“Although differences exist,China is willing to conduct the dialogues with the U.S.to push forward the human rights situation on the premise of mutual respect and noninterference in each other’s internal affairs,” Yang said.(Xinhua News Agency 2009-02-21)

例(4)中,新华社对2009 年外交部长杨洁篪在中美联合记者会上讲话的新闻报道,从表征内容上看,属于重组译语。选词上,新华社新闻报道将“相互尊重”译为“mutual respect”,修正了现场口译中“equality”的不到位之处,更忠实于源语;将“人权事业”译为“the human rights situation”,改进了现场口译的机械直译“the cause of human rights”。句式上,现场口译受源语语序影响,出现两个不定式连用的情况,新华社新闻报道则将“共同推进人权事业”这一小句提前,使得译文句式更流畅、简洁。新华社新闻报道中的改进版译文,有助于提升记者会话语传播的准确性和地道性。这也进一步说明口译在新闻翻译中的接受程度受新闻媒体机构影响,其参与作用是有限的。

四、结语

本研究以8 场中国政府记者会和85 篇主流媒体英文新闻报道为语料,基于Fairclough 的话语表征框架,讨论了政府记者会口译在新闻报道中的转述和接受情况。研究发现:总体而言,政府记者会口译在新闻报道中的接受程度较高,主要体现在直接引语和完全引用比例高、添加手段比例低等方面,趋向于重组的译语改进主要出现在间接引语中。绝大多数新闻报道未注明翻译来源,这与政府记者会口译的隐身性特征相符,而新闻报道的话语表征使口译作为新闻翻译来源文本的特征得以显性化。进一步对比新华社新闻报道和美国媒体新闻报道发现,前者对口译的修改和重译比例高于后者,主要体现在选词和句式重组上,反映出新华社在对外新闻翻译中的措辞推敲,也说明口译在新闻翻译过程中的参与作用是有限的。

本研究提出基于口译特征的话语表征分析框架,将新闻翻译的机构差异纳入研究范围,从影响的具体方式和程度上推进了Schäffner 关于记者会口译在政治话语翻译中参与作用的研究。本研究的发现有助于拓展口译研究的视野,描绘口译在新闻翻译中的参与轨迹,为口译研究、新闻翻译研究和政治话语分析增添新的维度,同时通过分析记者会口译的接受效果,为提升记者会口译措辞推敲能力提供参考。后续可借助实证研究方法进一步探究新闻译者转述和翻译的具体决策过程及其动因。