A污染场地土壤重金属砷修复效果评价

王明帅

(山西晋环科源环境资源科技有限公司,山西 太原 030000)

随着我国城镇化脚步不断加快,为有效治理城市环境污染问题,我国实施“退二进三”的治理策略,大量的工业企业搬迁或退市,留下大量存在环境风险的旧址,但这些场地不可能永远被荒废,为了挖掘污染土地的剩余价值,需要对其进行二次开发。国家规定“在工业企业旧址开发利用前,必须要进行环境调查与评估,对污染场地进行有效的修复与治理,监测达标后方可再次使用[1-2]。”

A工业企业有着悠久的生产历史,污染场地曾经堆放大量的生产原料及辅料,由于直接与地面接触,污染物质可以通过渗透融合等方式再次污染土壤,导致土壤内部重金属超标,产生巨大的环境污染及伤害。为确认土地污染情况,责任单位需要委托国家专业机构进行环评审查,根据整改意见书进行土壤的修复治理工作。从质量验收标准来看,完全达到国家环保标准要求,修复工程取得良好的治理效果[3-5]。

1 场地概况

A工业场地位于南方某城市西南郊区,根据城市土地规划使用方案,污染场地属性将由工业用地转变为公共用地,预计使用土地面积达到16.7万m2,场地上主要用于修建商务及商业设施,为周边民众生产、生活提供商业支持。

1.1 土壤环境调查评估结论

为确认作业场地环境健康情况,对土壤环境进行二次评审,按照相关标准和要求,上报市级环保部门备案。

1.1.1 土壤调查主要结论

通过对污染场地进行采样分析,并对3次样本数据进行均值处理,发现污染土地内铍和砷污染物的浓度已经远远超过标准数值(铍8 mg/kg,重金属砷20 mg/kg)。检测数据显示,重金属砷的最高值已经达到74.5 mg/kg,超标率为48.98%,超出预期筛选值的2.7倍;铍最高污染值为16.8 mg/kg,超出筛选标准的1.1倍左右。砷主要分布范围功能作业区为停车场、仓库、生产车间等。

1.1.2 土壤风险评估主要结论

选择美国RBCA模型对土壤风险进行评估,通过对场地污染参数进行测算与分析,找到存在的环境风险。结果显示为重金属砷和铍两种,其中,仅有砷会对环境产生危害,尤其会增加人体癌变的机率,但两种重金属的危害都低于评估值并在1以下,即存在危害但影响有限。

1.2 土壤修复方案建议方法

1.2.1 确认修复范围(见第108页表1)

土壤修复应当以第二层为修复目标区域,主要原因在于该区域重金属砷处于超标状态,集中于东侧绿化带(污染区域1)与污水处理站北侧(污染区域2),将上述区域作为污染土壤重点修复对象。

1.2.2 土壤修复标准值

1) 修复后,土壤重金属砷含量≤60 mg/kg。

2) 修复后土壤pH=5.5~9.0,浸出液砷质量浓度≤0.05 mg/L。

1.2.3 土壤修复技术建议

本次修复工程选择第二层土壤砷作为修复重点,由于污染区域土方量不大,建议选择稳定/固化

表1 重金属砷污染土壤修复范围

技术进行修复,在修复治理后,检测达标后可进行场地的后续作业,将土壤回填至挖掘部位进行如绿化或路基修建等。

2 土壤修复实践情况

在土壤修复方案确认后,经专业机构评审方可实施,实施前需上报市级环保部门备案,预计90 d完成工期,达到预期的治理目标。

2.1 实施修复技术

针对土壤主要污染物质,选择异位固化/稳定技术作为主要方法,由于砷本身就具有极强的稳定性和不可降解性等特征,当其积累到一定比例后会降低土壤活性,造成土壤功能性退化。选择该修复技术的治理原理是向土壤释放稳定化剂/固化剂,通过外在手段进行充分混合,确保药剂与污染物产生化学和物理双重作用,从而将污染土壤固化为低渗透率的结构或将其转化为不活泼状态,从而降低其扩散迁移的能力,达到有效治理的目的。

经美国环保署确认,固化/稳定化技术为成熟的土壤污染治理技术,在世界范围内有着极为广泛的应用。2014年,该技术被我国环保部门列入污染场地修复名单中,2014年-2018年间,我国共有1 973个重金属污染项目中,有56.8%的项目选择此治理技术。

2.2 修复实施过程

1) 基坑清挖→运输→破碎→混合药剂→堆置养护→检测验收→回填净土

①对照坐标标识、定位、清挖,根据定位标识对区域土壤进行分层挖掘、分类处理。②将清理土壤运送至修复区,采取机械与人工相结合方式进行装车,及时清理洒落残土,避免出现二次污染。③应用移动式筛分破碎斗对土壤进行破碎处理,根据处理污染土量投入适当的药剂,必须要保证比例适配并进行充分的搅拌,才能够达到预期的处理效果。④在添加药剂后应当对修复土壤进行堆置养护并覆盖选毡盖,定期进行补水操作;检测污染土壤的重金属毒性,达到修复标准后可暂时存放于安全区域待处理。⑤将修复土壤重新填回坑内,分而夯实。

2) 治理修复→验收检测→回填作路基

在固化/稳定化处理后,可以将堆置的土壤用于道路建设,如用于路面的稳定基层建设,一般填筑30 cm~80 cm厚度的修复土壤,上面覆盖20 cm沥青层,防止因覆盖过薄造成二次污染。

2.3 二次污染防控

在污染土壤修复过程中,必须要加强周边区域安全管理,防止因渗漏或扬尘出现新的危害。一般情况下,在防渗地坪周边设置相应的排水和处理系统。另外,针对修复中可能出现的固废、噪音、扬尘等危害,必须要应用有针对性的措施,要确保整个修复过程中无二次污染、无安全事故。

3 采样布点与实验室检测

为确认污染土壤修复效果,应当依据《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)相关标准,对修复工程进行检测验收,确认污染土壤清挖效果和修复治理效果。前者以修复土壤采样浸出值为检测依据,后者以遗留污染土壤采样数据为基准。

3.1 采样布点

3.1.1 分析项目

1) 分析现有基坑清挖效果,并对土壤中砷含量进行检测。

2) 对浸出液中砷含量与pH值进行检测。

3.1.2 布点原则

3.1.2.1 基坑

对基坑侧壁及底部进行检测布点,基坑底部主要采取网络法进行采样,为提升清挖的效果和质量,采样以20 m×20 m规格为主,将底部分成均匀的区域,每块面积控制在400 m2以内,同样选择每块9个样本进行检测。侧壁一般使用等距分层方式进行监测,根据污染强度对其进行分块分段,每段控制在40 m之内,每区段取9个样本进行检测。当基底面积不足400 m2时,可以选择定点检测方式进行处理。

3.1.2.2 异位治理修复后土壤

对已经修复后的土壤进行采样检测,每个采样点位仅能够代表500 m的区域,一旦超过此范围则数据会出现偏差。

3.1.3 布点方案

3.1.3.1 基坑

选择混合采样法,对基坑底部及侧壁进行检测,分析重金属砷的含量(见第109页表2)。

基坑土壤采样布点见第109页图1。

3.1.3.2 异位治理修复后土壤

将待检土壤分为12个区块,在12个区域内分别取样进行pH检测和浸出液砷含量检测。取样间隔至少间隔1 m,深度至少4 m。即,按照表层土、1 m、2 m、3 m、底部等5层进行样本采集,而后制作混合标准送到检测中心进行检测(图2)。

表2 布点方案

图1 基坑土壤采样布点图

图2 异位修复后土壤采样布点图

3.2 质量控制

从土壤修复的布点、采集、分析等过程来看,要有着极为严谨的操作流程,严格按照国家标准组织实施,实验室在获取样本后应当按照有关要求,认真做好分析和检测工作,确保检测质量得到有效控制。

3.3 检测结果

3.3.1 基坑土壤

为达到检测要求,必须对2个污染区域基坑底部及侧壁进行取样,在清挖后选择8个点位进行初检;1Z-03区域再二次清挖及检测(图3)。

图3 基坑土壤砷检测结果

3.3.2 异位治理修复后土壤

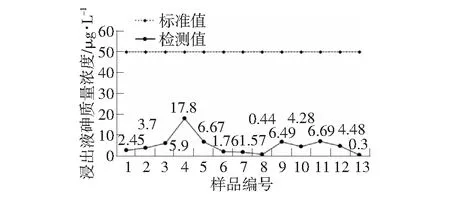

对修复土壤进行布点检测,重点检测其浸出毒性。通过对12个样品进行第一次检测,并对局部二次清挖的1个样品(编号013)检测。检测结果见图4、图5。

图4 异位修复后土壤浸出液中砷检测结果

图5 异位修复后土壤浸出液pH检测结果

4 土壤修复效果评价

4.1 检测数据分析

4.1.1 验收对象及标准

根据国家环境保护部门相关规定,对照环评方案明确土壤修复及治理标准和对象(表3)。

表3 验收对象与标准

4.1.2 数据分析评价

4.1.2.1 基坑清挖效果

针对确定的8个取样位置进行重金属砷标准检测发现,区域11Z-03区域现有砷测量值为118 mg/kg,该数据目前已经超出标准值0.97倍,远远超出预期的修复要求。另外,其他7个点位的检测结果完全符合修复目标值。对超标点位组织二次挖掘,挖掘区域:40 m×0.5 m×4.7 m(长×宽×深),整体挖掘土方量控制在100 m3左右,将挖掘污染土壤进行固化/稳定化处理,处理完毕后堆置待检区。污染土壤二次清挖检测,发现土壤砷含量为8.00 mg/kg,达到修复标准。数据显示,修复工程2次挖掘土壤达到4 500 m3,大于原方案的4 300 m3,检测结果符合修复标准,说明污染土壤已经完全修复完毕。

4.1.2.2 土壤修复效果

污染土壤在异位固化/稳定化修复后被堆置于待检区域,根据治理面积设置13个取样点,2次检测分别取样12份和1份(编号013),按照规范标准进行存储,送至检测中心作为待检样品。经过化学检测发现,送样样本浸出液砷质量浓度≤0.05 mg/L,浸出液pH=5.5~9.0,数据检测效果良好,达到修复目标值标准,说明污染土壤经过修复治理,能够有效控制污染情况。

4.2 文件审核

文件审核能够确认污染土壤修复是否严格按照操作标准及流程执行,通过对场地记录文献进行搜集查阅,并对照记录与现场作业人员进行交流,经过多方数据汇总,对文件进行审核。

1) 土壤修复工程方案、评估报告中预计的范围与目标一致,数据具有较强的统计学意义,能够用于数据分析与决策。

2) 环境监测数据及监理记录齐全、连续、有效,说明修复治理工程方案得到较好落实,能够将环境保护放在首位,未对周边环境产生任何影响。

3) 通过将监理记录、施工登记与监测数据进行逐一对照,确认污染土壤修复效果基本达成预设的修复目标。

4.3 现场勘察

1) 通过对污染现场进行现地勘测,对照报告记录的坐标点与修复资料,对污染土壤的修复深度及范围进行检查,确认其基本符合修复标准。

2) 通过实地勘测现场土壤修复情况,数据显示未发现任何的污染问题,治理效果良好。

5 结论

通过项目申请、现场勘测、检测分析、样本对照等流程,对污染土壤治理情况进行调查,确认污染土壤修复工作基本达标。数据显示,污染土壤经过反复清挖与治理,发现检测数据结果超出国家规定标准,确认该治理项目效果良好,达到预期的治理目标。选择将固化/稳定化处理的土壤用于道路路基施工使用,并使用一定厚度的沥青层覆盖及封闭路面,并对使用修复土壤的区域进行登记建档管理,并指定专人进行负责,防止再次开挖产生的二次污染,确保修复治理效果的长期性和有效性。