底电极种类对BCZT薄膜储能性能的影响

何上恺,唐嗣麟,梁国闯,彭彪林,3,王宁章

(1.广西大学 资源环境与材料学院,广西 南宁 530004;2.广西大学 物理科学与工程技术学院,广西 南宁 530004;3.镍钴资源综合利用国家重点实验室,甘肃 金昌 737100)

0 引言

近些年来,介电电容器因其高的功率密度、快速充放电特性、低成本、优秀的机械稳定性等特点受到越来越多的关注[1]。但是,相比其他化学储能装置,能量密度低这一缺点限制了其在现代电子系统中的进一步发展[2]。对比传统的陶瓷块状电容器,薄膜电容器拥有更高的击穿电场,从而拥有更高的储能密度值。目前已报道的较大的储能密度值多在铅基材料中实现,如PENG等[3]报道Pb0.8Ba0.2ZrO3薄膜在2801 kV/cm电场下拥有40.18 J/cm3的能量密度;LIN等[4]报道PLZST薄膜在4000 kV/cm电场下拥有46.3 J/cm3的能量密度;FU等[5]报道Nd3+掺杂PZT薄膜在3600 kV/cm电场下拥有20.66 J/cm3的能量密度。然而,铅基材料因其对环境和人体的巨大毒性而不能被广泛应用。因此,寻找能代替铅基材料的环境友好型材料成为了介电电容器的研究热点。

REN等[6]在2009年报道了Ba(Ti0.8Zr0.2)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3(BZT-BCT)陶瓷体系,尤其是位于准同型相界(MPB)的0.5BZT—0.5BCT陶瓷拥有良好的电学性能。此后,很多学者开始围绕0.5BZT—0.5BCT成分点制备薄膜[7-9]。然而位于MPB附近的其他成分点却很少有人研究。因此,在本文中,(Ba0.904Ca0.096)(Zr0.136Ti0.864)O3(0.68BZT—0.32BCT)成分点被用来作为制备薄膜的参照点。同时,考虑到LaNiO3氧化物导电层能提高铅基材料电学性能的特点[10],将其引入到Pt(111)/TiOx/SiO2/Si基片上制备了LaNiO3/Pt复合底电极。沉积在不同底电极上的BCZT薄膜的微观结构和电学性能都得到了系统的研究。

1 实验方法

1.1 薄膜制备

使用溶胶凝胶法制备BCZT薄膜。首先将醋酸钡和醋酸钙共溶于120 ℃的冰醋酸中并搅拌,同时将正丙醇锆和钛酸四丁酯在室温下溶于冰醋酸和乙酰丙酮的混合溶液中并搅拌。之后将搅拌均匀并冷却到室温的两种溶液混合,在100 ℃下搅拌30 min,并加入适量的添加剂。最后得到的BCZT前驱体溶液的浓度为0.2 M。时效24 h 之后,前驱体溶液被沉积在Pt(111)TiOx/SiO2/Si(简写为Pt)基片和LaNiO3/Pt(111)TiOx/SiO2/Si(简写为LaNiO3/Pt)基片上。基片在涂覆之前分别用丙酮和乙醇超声清洗。将BCZT前驱体溶液以4 000 rpm/min的速度旋转涂覆在基片上形成湿膜,每一层湿膜在200 ℃的热板上干燥5 min,然后在415 ℃的热板上热解5 min,最后在700 ℃管式炉中晶化退火3 min。以上步骤重复8次得到最终的BCZT薄膜。

LaNiO3/Pt基片的制备方法详见之前的工作[11]。将硝酸镧和醋酸镍溶于冰醋酸、去离子水和甲醇的混合溶液中,在室温下搅拌并充分溶解,得到浓度为0.3 M的LaNiO3前驱体溶液。时效24 h后,将LaNiO3前驱体溶液以4 000 r/min的速度旋转涂敷在Pt(111)TiOx/SiO2/Si基片上形成湿膜,每一层湿膜在180 ℃的热板上干燥5 min,然后在450 ℃的热板上热解5 min,最后在700 ℃管式炉中晶化退火5 min。以上步骤重复6次得到LaNiO3/Pt基片。

1.2 薄膜测试

使用XRD衍射仪(Rigaku 9 KW Smartlab, Tokyo, Japan)测量BCZT薄膜的晶体结构;使用场发射扫描电镜(ZEISS Sigma500, Germany; Hitachi SU8220, Japan)观测BCZT薄膜的断面和表面形貌;使用等离子体溅射装置和尺寸为90 μm×90 μm掩模版制备Cr/Au复合顶电极;使用铁电测试系统(Radiant Precision Premier Ⅱ, USA)测量BCZT薄膜的电滞回线(P-Eloop)。

2 结果与分析

2.1 微观结构

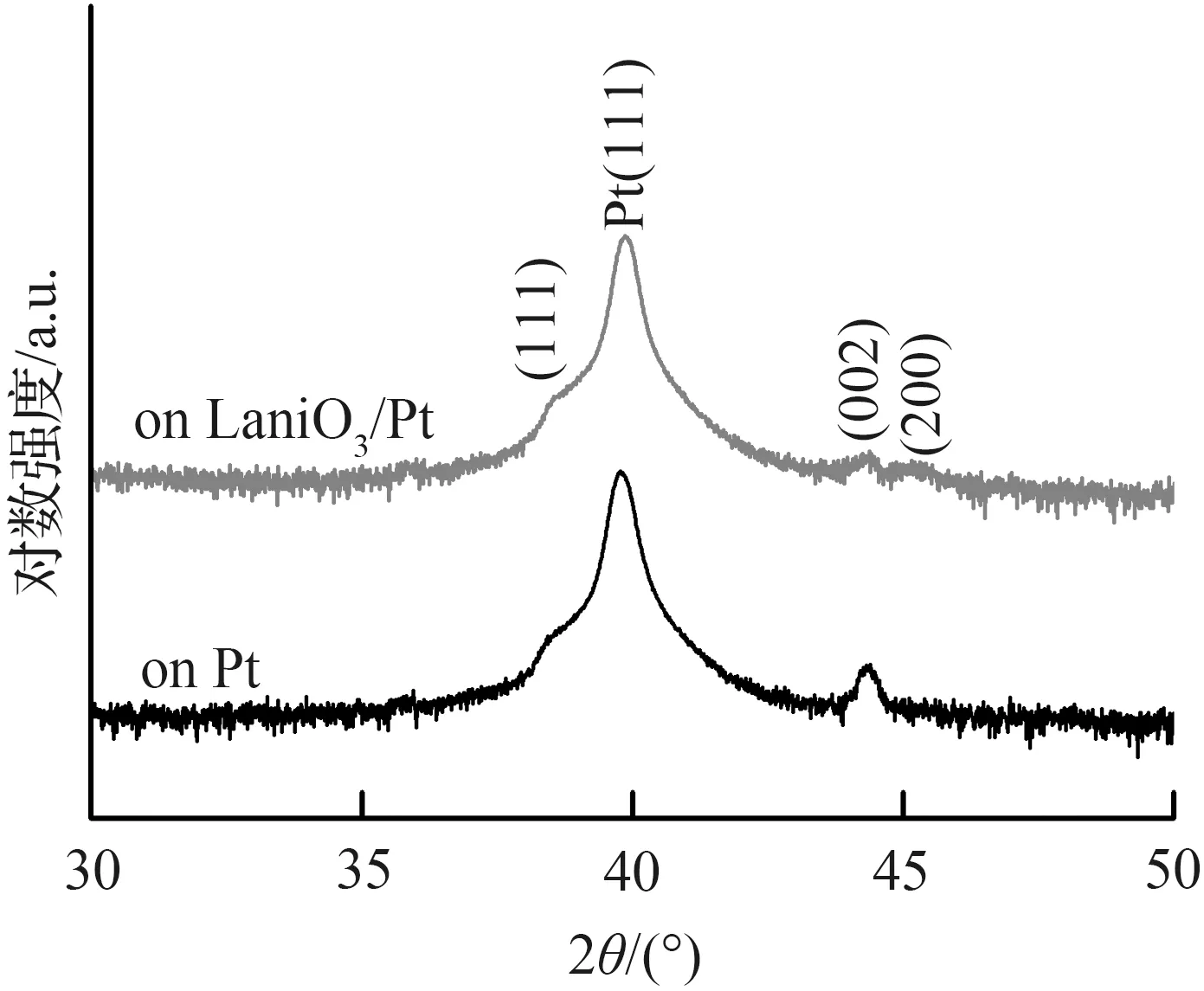

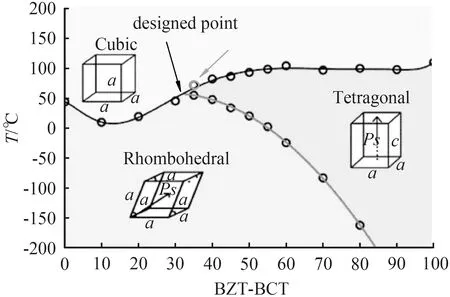

图1为沉积在Pt底电极和LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜的XRD图谱。图2为二元铁电体系Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3相图[6],从图1中可以看到,沉积在不同底电极上的薄膜都可以观测到(111)和(002)衍射峰,而且两个样品都没有显示出多相共存的特征。不同的是,沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的薄膜可以观测到微弱的(200)衍射峰,同时(002)衍射峰的强度也明显下降。以上结果表明实际的BCZT薄膜相结构并不在设计的立方相、三方相,和四方相三相共存点处,而是可能靠近了图2中细箭头所示区域。这种偏离可能是由制备胶体过程中的系统误差导致,也有可能与衬底对BCZT薄膜施加的应力有关,该应力可以影响并改变所设计三相成分点在BCZT相图中的位置。同时,LaNiO3氧化物导电层的引入让BCZT由立方相偏向四方相。这种转变可能是LaNiO3氧化物导电层的热膨胀系数与BCZT薄膜的热膨胀系数不同所产生的应力引起。

图1 BCZT薄膜的XRD图谱

Fig.1 XRD patterns of BCZT thin films

图2 二元铁电体系Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3相图

Fig 2.Phase diagram of pseudobinary ferroelectric system Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3。

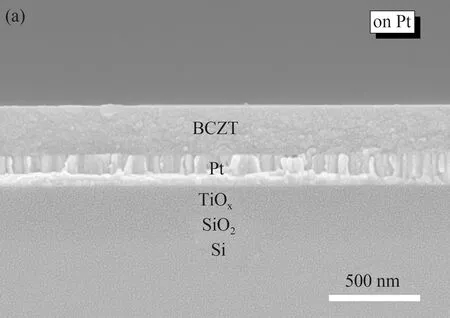

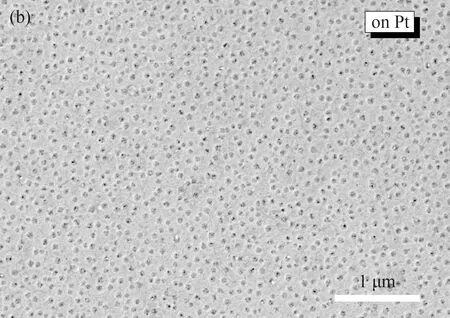

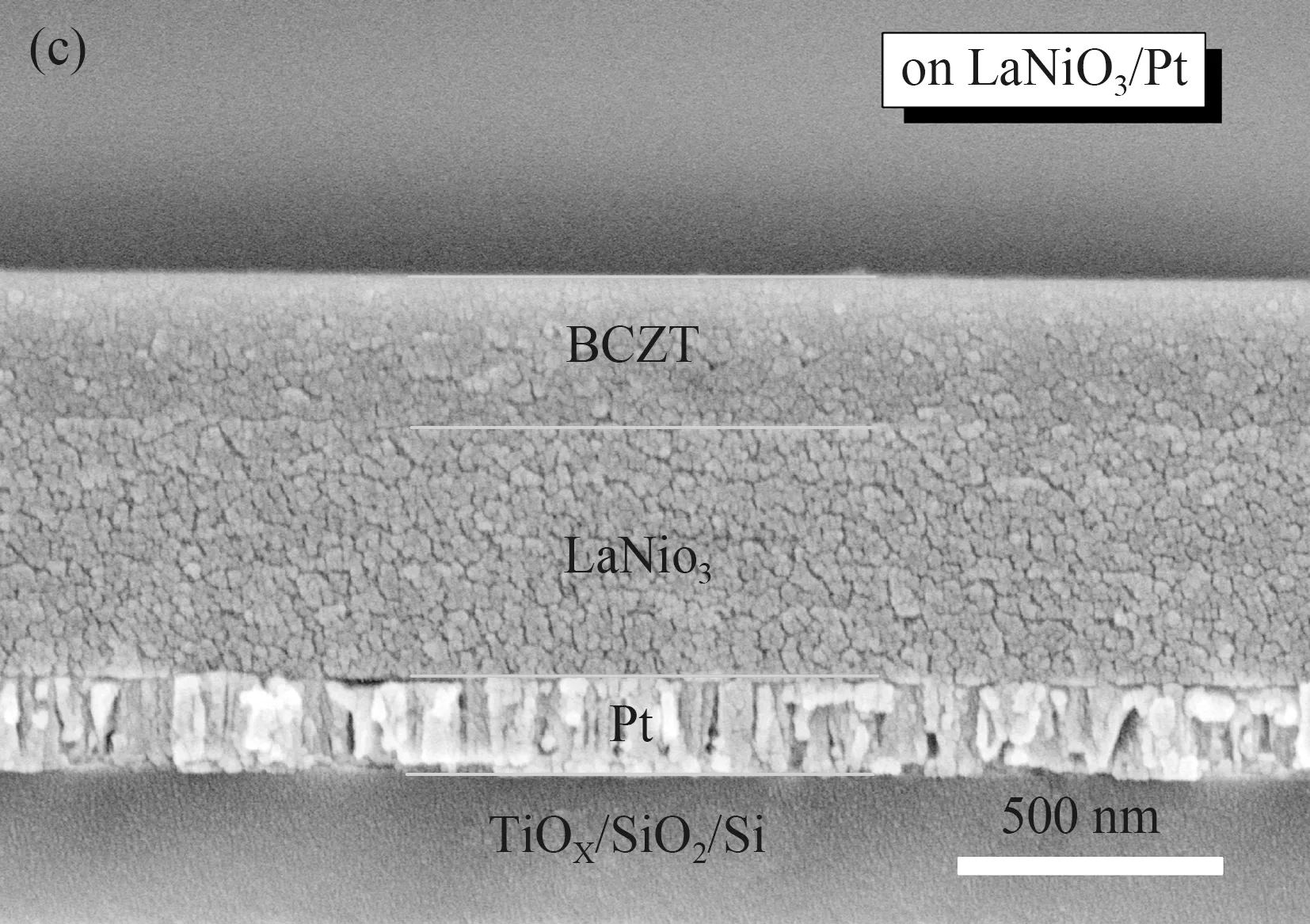

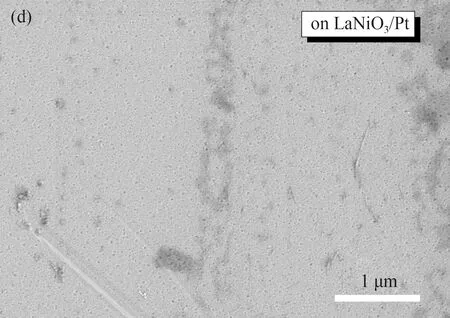

图3为沉积在Pt底电极和LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜的断面SEM图及对应的表面SEM图。从图3(a)和图3(c)可以看到,BCZT薄膜断面平整致密,而且LaNiO3氧化物导电层与BCZT薄膜晶体结构匹配良好,二者之间没有明显的分界层。沉积在不同底电极上的BCZT薄膜厚度约为280 nm。图3(b)和图3(d)表明,沉积在不同底电极上的BCZT薄膜表面都有大量的气孔,这些气孔由制备过程中有机物的挥发导致。图3(b)中的气孔直径约为80~100 nm,图3(d)中的气孔尺寸明显变小,这说明LaNiO3氧化物导电层的引入能改善BCZT薄膜的表面形貌。

图3 BCZT薄膜的断面及其对应的表面SEM图

2.2 储能性能

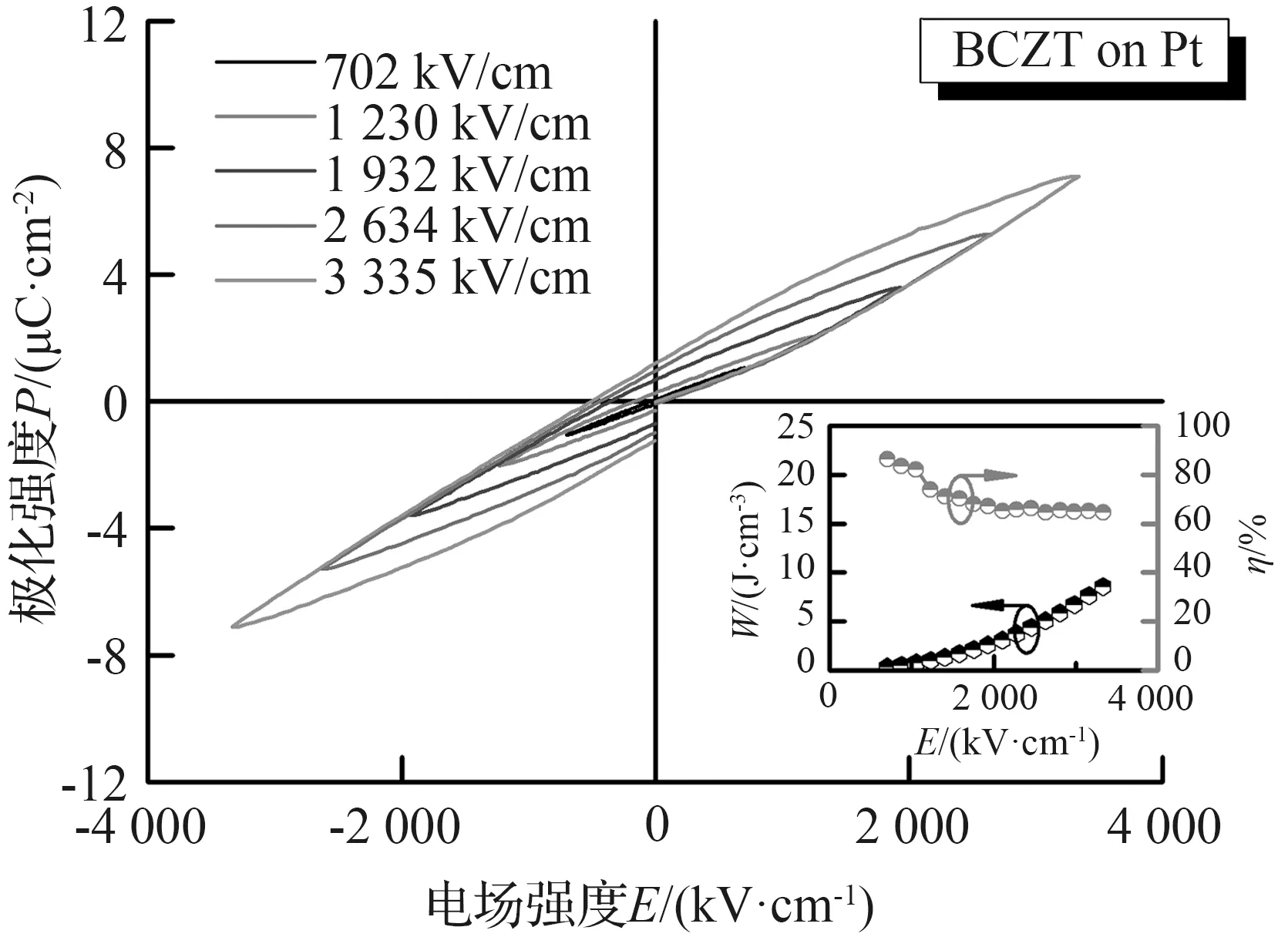

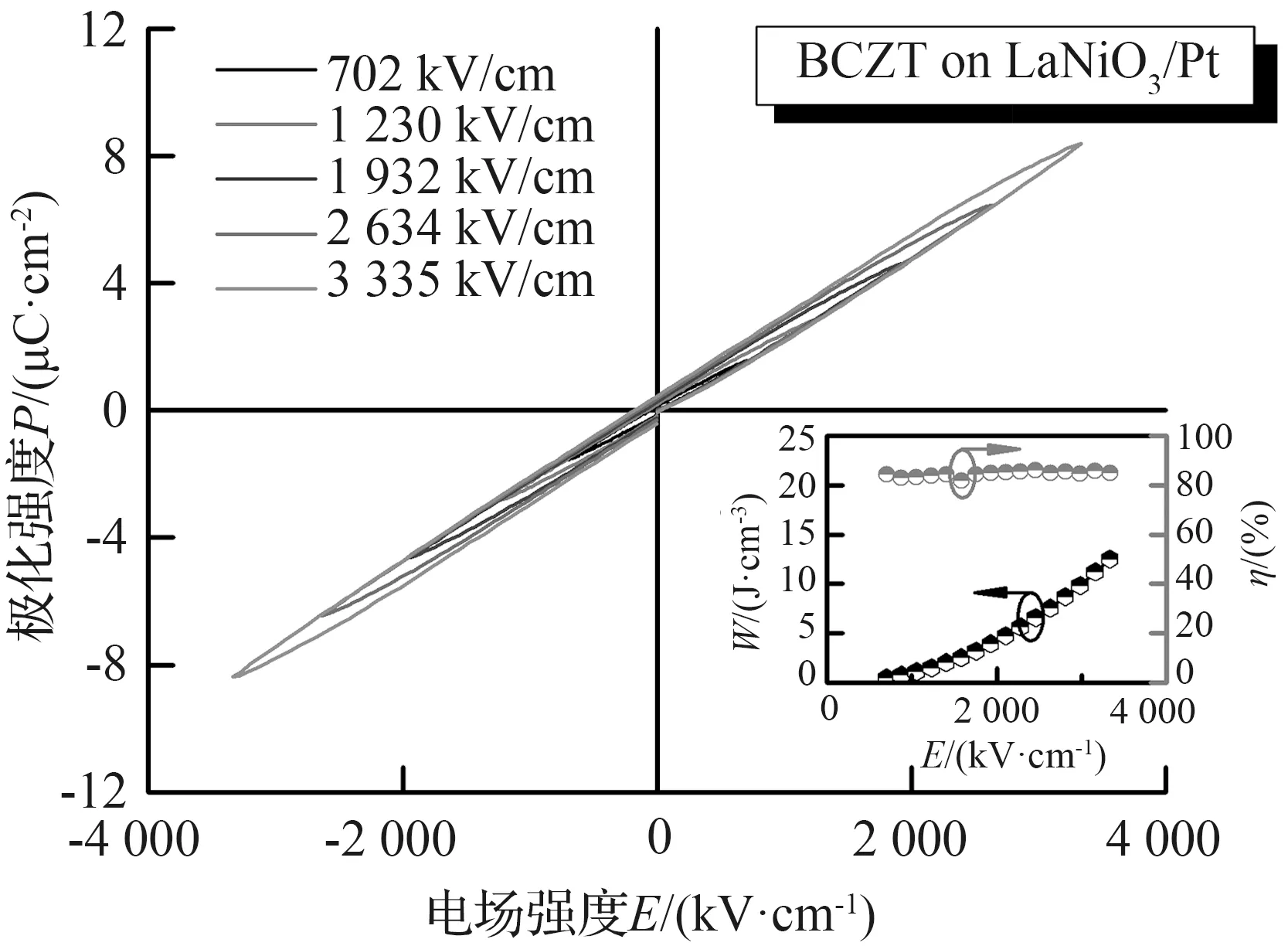

图4为沉积在Pt底电极和LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在室温下不同电场下的电滞回线(P-E loops)及储能密度(W)与效率(η)。从图4中可以看到,沉积在Pt底电极和LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜均能承受高达3 335 kV/cm的电场,表明了薄膜极好的耐高压特性。图4(b)显示,沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的薄膜表现出了明显更苗条的loop曲线,表明LaNiO3氧化物导电层的引入有效的减小了储能损耗。图4右下角中插图为BCZT薄膜在不同电场下的储能密度和效率。从插图中可以看到,沉积在不同底电极上的BCZT储能密度随着电场增大而单调增加。沉积在Pt底电极上的BCZT薄膜的储能效率随着电场增加逐步下降,而沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜的储能效率在不同电场条件下依然保持平稳。在室温测试条件下,沉积在Pt底电极上的BCZT薄膜在3 335 kV/cm的电场下的储能密度为8.58 J/cm3,效率仅为64.6 %;而沉积在 LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在相同的电场下的储能密度明显增加,为12.53 J/cm3,效率也大幅提升到84.7 %。这说明LaNiO3氧化物导电层能极大的改善BCZT薄膜的储能性能。此外,值得注意的是,受限于测试仪器的内置电压的阈值(95 V),施加在两个样品上的电场都没有达到介电击穿电场极限值。相信随着施加电压的增加,BCZT薄膜的储能性能会进一步提升。

(a)沉积在Pt底电极上的BCZT薄膜的P-Eloop曲线及储能性能

(b)沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜的P-E loop曲线及储能性能

图4 BCZT薄膜在不同电场下的P-Eloop曲线不同电场下的W和η

Fig.4P-Eloops, wandηof BCZT thin films at selected fields

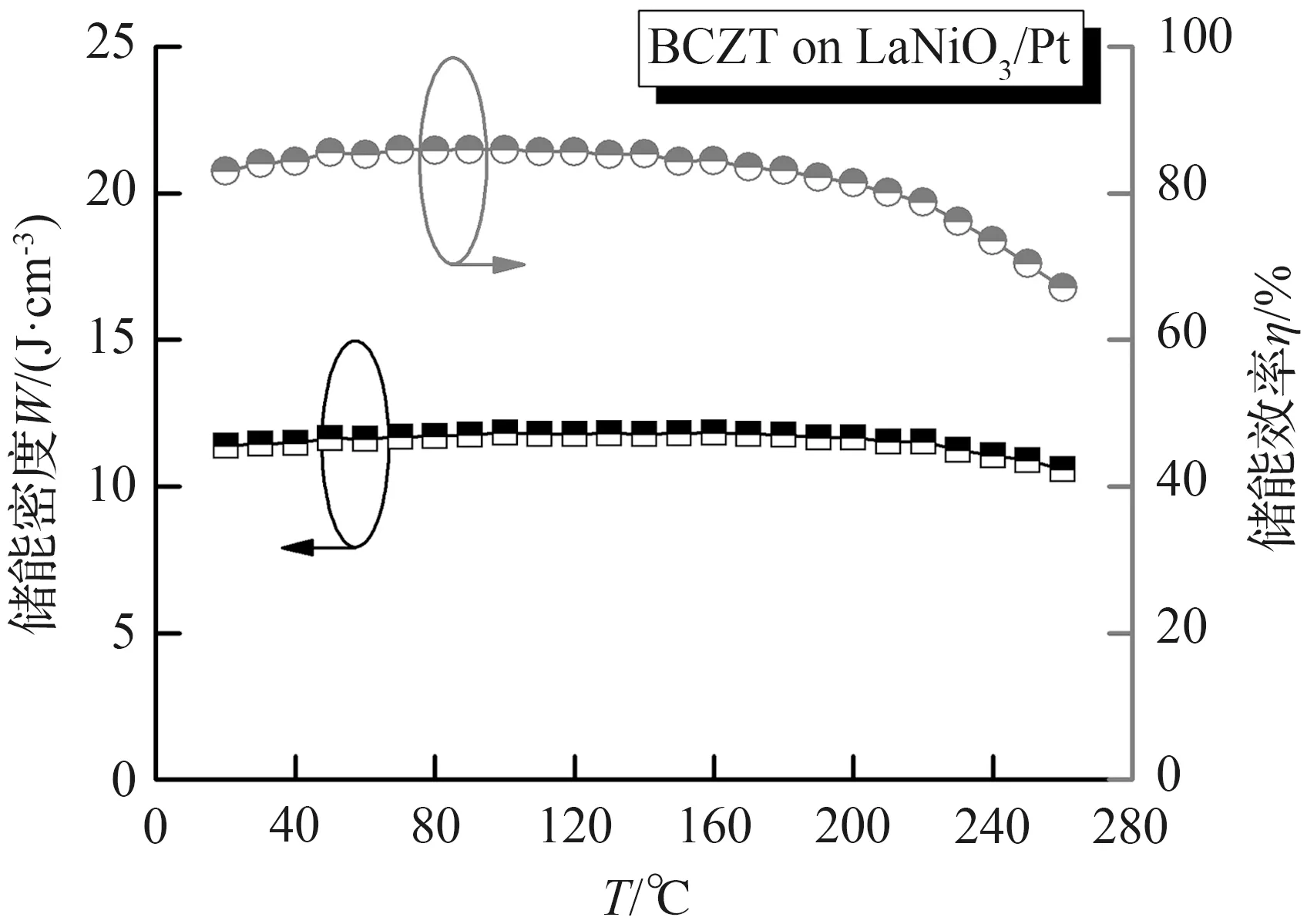

在介电电容器的实际应用中,除了储能密度和效率外,热稳定性也是非常重要的一个参数。鉴于沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在室温下拥有比较优异的储能性能,本文测试了其在不同温度下的P-E loop 曲线,并给出了对应的储能性能。图5为BCZT薄膜在不同温度下的P-E loop曲线,图6为BCZT薄膜在不同温度下的储能密度和效率。从图5可以看到,随着温度不断升高,BCZT薄膜的饱和极化值(Pmax)和剩余极化值(Pr)值不断增加,P-E loop曲线也由较细的形状逐步变胖,直至不规则,表明介电损耗在不断增加,这可能由高温下漏电流增加导致。从图6可以看到,BCZT薄膜的储能效率在20~210 ℃温度范围内保持的比较平稳,一直在80 %以上。在260 ℃的高温下,薄膜的储能密度依然没有明显下降,效率下降到67.1 %。以上结果表明,沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜拥有极好的温度稳定性,从而能很好的符合电容器在高温环境下工作需求。

图5 沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在不同温度下的P-Eloop曲线

Fig.5P-Eloops of BCZT thin film deposited on LaNiO3/Pt composite bottom electrode at selected temperature

图6 沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在不同温度下的W和η

Fig.6Wandηof BCZT thin film deposited on LaNiO3/Pt composite bottom electrode at selected temperature

3 结论

本文用溶胶凝胶法制备了沉积在Pt底电极和LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜,并研究了不同底电极对薄膜微观结构和储能性能的影响。微观结构测试结果表明,LaNiO3氧化物导电层的引入减小了BCZT薄膜表面气孔的尺寸,从而改善了薄膜的表面结构。电学性能测试结果显示,对比直接沉积在Pt底电极上的BCZT薄膜,沉积在LaNiO3/Pt复合底电极上的BCZT薄膜在相同的电场下得到了显著提高的储能密度值和储能效率值,同时拥有极好的温度稳定性。以上结果表明,引入LaNiO3氧化物导电层极大的提高了BCZT薄膜的综合储能性能。