从“出走”到“回归”

——中国传统村落发展历程

■ 史英静

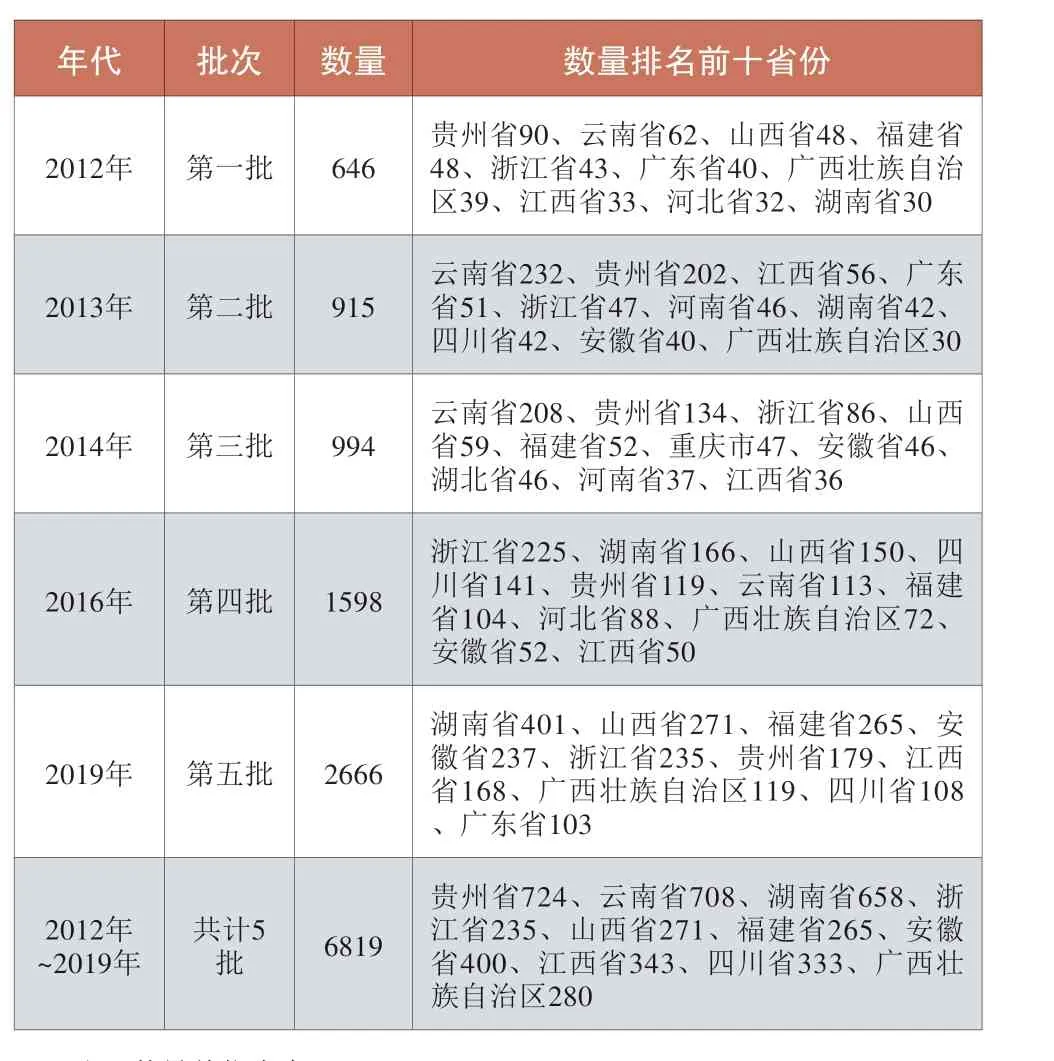

近年来,由住房和城乡建设部牵头,全国范围内31个省份(除港澳台)的6819个传统村落被认定并纳入名录,形成了世界上规模最大的农耕文明群。传统村落的认定过程十分严谨,认定标准也在不断探索的基础上走向了科学化。虽然如此,传统村落仍难抵城镇化浪潮而逐渐走向衰落;为了缓解这一趋势对村落造成的破坏,从中央到地方,从政府到社会各界都开始了一场传统村落保护之战,进行了诸多尝试与探索;面向未来,我们在传统村落保护发展模式上仍将持续探索,为全人类留存乡愁故土,贡献中国方案和中国智慧。

一、中国传统村落事业的缘起、发展过程及全国分布情况

我国对传统村落的研究最早可追溯到上世纪30年代,当时是作为民居研究的一部分而存在。上世纪80年代初,由阮仪三教授组织开展了江南水乡古镇的调查研究及保护规划编制,开创了我国传统村镇保护研究的先河。1985年,我国成为联合国教科文组织《世界文化和自然遗产公约》的缔约国,并开始逐步健全了以文物保护单位、历史文化名城、历史街区等为保护内容的遗产保护体系。

上世纪90年代初,建筑领域分别从聚落景观、乡土建筑、民居改造等方面展开了对传统村镇保护的关注。同时,地理学界也开始了古村落空间意向等内容的研究,文化文学界则以冯骥才教授为主导开始了对历史文化古镇、古村落的关注。2000年,皖南黟县宏村、西递成功申报为世界文化遗产,再次奠定了传统村镇在文化遗产保护领域的地位。时至21世纪,传统村落保护问题开始提上日程,并开始由住房和城乡建设部牵头下发政策并进行界定工作,这是“传统村落”作为一个主体被保护和重视的开始。

(一)中国传统村落事业正式开始

全国5批传统村落的界定过程

在全球对传统村落问题探讨研究和实践的大背景下,2011年,中国对传统村落保护的重视正式开始从专业领域上升至国家层面,成为“自上而下”的政策。2011年,在中央文史馆成立60周年座谈会上,时任国务院总理的温家宝提出了“古村落的保护就是工业化、城镇化过程中对于物质遗产、非物质遗产以及传统文化的保护”。同年,国务院参事冯骥才向时任国务院总理温家宝提出了传统村落保护的问题并交由住房和城乡建设部牵头研究。自此,由住房和城乡建设部牵头,原文化部、国家文物局和财政部联合开始了在全国范围内对中国传统村落的认定工作。

2012年4月16日,住房和城乡建设部联合原文化部、国家文物局、财政部印发了《关于开展传统村落调查的通知》,第一批中国传统村落全国范围内的调研、审查、认定工作正式开始。2012年9月,由住房和城乡建设部牵头,联合原文化部、国家文物局和财政部,召集成立了由规划学、乡村建设、建筑学、艺术学、遗产学、人类学、社会学、文物等领域内相关专家共同组成的传统村落专家指导委员会,由冯骥才担任主任委员,各相关政府部门、科研单位、科研高校、专业机构中的相关人员作为委员会委员,对第一批上交的全国传统村落资料进行评审。2012年12月17日,公布了第一批列入《中国传统村落名录》的村落名单。

自此,通过住房和城乡建设部牵头,多部门联合,各领域专家提供技术指导,各地方积极配合调查上报的传统村落界定工作模式开始运行。经8年时间,全国范围内共有5批6819个传统村落被纳入了国家名录。同时,通过下发文件,被列入名录之后,由于自然或人为原因对传统村落建筑、村庄风貌、历史环境要素、非物质文化遗产等造成破坏的;未完成村落保护规划和村落建档工作等情况的传统村落进行警示。对警示后拒绝整改或整改不到位、申报材料不真实、整村撤并迁出、因不可抗拒的因素而遭到严重损坏等情况的传统村落进行直接退出决定,通过警示退出文件进一步保证了传统村落的真实性、完整性和延续性。

在国家级传统村落认定工作开展的同时,全国各省以省住房和城乡建设厅为牵头单位也开展了省级传统村落的认定工作。尤其是为了更好地贯彻落实2015年6月由住房和城乡建设部等部门印发的《关于做好2015年中国传统村落保护工作的通知》中关于建立省级传统村落名录的要求,如今各省省级传统村落的认定工作正在持续进行着。其中,安徽省于2014年、2016年、2019年分三批界定了754个省级传统村落。

(二)前四批与第五批传统村落认定过程的变化

五批传统村落认定过程主要涉及五类主体,分别以住房和城乡建设部牵头组成的中央级多部门联合体、以省级住房和城乡建设厅牵头组成的省级多部门联合体、以县级住房和城乡建设部门牵头组成的多部门联合体;中央级多部门联合邀请组织的专家委员会、省级多部门联合邀请组织的专家委员会。多层次的审核确保了传统村落界定过程的严谨性、科学性。

在界定标准方面,2012年由住房和城乡建设部牵头印发了《传统村落评价认定指标体系(试行)》的通知,从村落传统建筑、选址格局、非物质文化遗产、历史文化积淀、村落保护等几方面进行了评估。前四批传统村落的界定均按照该指标体系进行评估,但2017年第五批传统村落的评审标准则有所变化,在保证村落完整性、真实性的前提下,更加关注村落中格局选址、建筑、非物质文化在当下的延续性。同时,提升了传统村落在历史上的重要地位,历史文化积淀和传承,传统村落中的生产、生活以及对村落活态保护的关注和重视,要求传统村落要见人、见物、见生活,而非“博物馆式”的只有遗存而没有生活。

全国范围内,不同地域传统村落的独特性主要是从自然生态环境、村落格局风貌、传统建筑中显示出来的,是以这些摸得着的物质空间作为区分边界将范围再次缩小,同一地域片区内的不同传统村落存在自然环境、建筑风貌和文化属性上的相似性,能让村落彰显特性的地方就是大文化圈范围内独属自身的村落历史、名人故事、发生过的重要历史事件和先祖一脉相承的村志族谱。这些要素虽是摸不着、看不见的东西,却是一个村落的灵魂,是传统建筑等物质空间的根本与核心。

与此同时,传统村落中囊括了全国共计7批487个国家历史文化名村。自2003年开始,由住房和城乡建设部联合国家文物局开展了全国范围内的历史文化名村的认定工作,其评选标准包括历史价值和风貌特色、原状保存程度、现状具有一定规模、规划编制和管理机制四个方面。相比传统村落的认定,历史文化名村的界定更加注重村落历史文化的重要性及传统建筑的保存状态,即关注的是非物质的历史文化和历史文化的载体——传统建筑。

(三)传统村落的价值意义

传统村落作为中国乡村中最具价值的村落形态,不仅是中国农耕文明的集中承载地,也凝聚着民族的历史记忆和生产生活智慧,具有独特的历史价值、文化价值、社会价值、科学价值、艺术价值、经济价值和人情价值。

从古至今中国都是农业大国,千百年来不断孕育着农耕文明。而农业的主场地就是广袤的乡村,村落见证着中华民族漫长的历史演进及数次人口大迁徙的过程,历代人口的迁徙轨迹路线贯穿了传统村落,并在村落中留下了不同历史时期的物质与非物质遗存。从这些不同形态的传统村落中,可以看到中原汉文化与江南、岭南、西南、西北各个地域文化交汇的踪迹。比如,徽州传统村落中的宗族祠堂以及宗族网络就是中原迁徙至徽州留下的古老文明。福建漳州赵家城村,整体格局仿照北宋都成汴京,是宋代赵氏后裔迁徙至此建成的村落,这里蕴藏着宋代赵氏家族的迁徙历史,也反映了整个中国的历史。

同时,传统村落空间中也包括反映不同地域文化体系下的传统建筑、历史环境要素等物质文化遗产和民间风俗、特色节庆、戏剧、技艺等非物质文化遗产,具有重要的文化价值。比如,徽州绩溪上庄村因徽墨之祖胡开文而被称为“徽墨之乡”;云南大理市的周城村因世代沿袭的扎染工艺成为中国“扎染之乡”。

此外,传统村落孕育了独特乡土社会文明和传统礼仪制度,以“家、国、天下”的层次关系作为自身约束。比如,广东大埔县百侯古镇百侯村的杨氏家族,自中原之地辗转迁徙至广东,但家族的信仰和祖先的训诫仍然保留至今。在安徽潜山县万涧村杨氏祠堂中赫然高悬的“四知堂”牌匾(即做事要光明坦荡,做到天知、地知、你知、我知),在1000公里之外的广东大埔县百侯村杨氏家族中也能看到,同一家族即使相去甚远,仍会延续着共同先祖的训言,以之规范着自身的行为。

安徽安庆市潜山县万涧村杨氏家族祠堂上的“四知世族”牌匾

广东大埔县百侯镇百侯村杨氏家族门头的“四知传芳”

还有,传统村落选址格局的仿生学、传统建筑的营造艺术中蕴藏的科学价值和艺术,农业循环经济及自然人文孕育的旅游业所带来的经济价值等。比如,皖南徽州传统村落选址一般遵循“背山、环水、面屏”的原则,村落掩映在山水间,在与周围的大自然环境高度融合的同时,造就了“山绕清溪水绕城”的氛围;福建漳州龙文区湘桥村的华佗庙在建筑风格和装饰风格上都别具一格,在建筑檐上运用的剪瓷雕则是漳州最具代表性的艺术品。

传统村落的价值多元且相互关联,科学价值中彰显着艺术价值,社会价值中蕴含着人情价值,历史文化价值、艺术价值、人情价值又在成就着它的经济价值。之于城市,传统村落蕴藏着另一种原始质朴的文明和文化,有着自身独有的运行模式和良性生态。

(四)中国传统村落全国分布分析

全国5批6819个传统村落的分布呈现一定的规律性,疏密程度的不同与地域地形、历史文化、经济发展过程、政府保护重视程度等多方面综合因素有关,即一个综合的因素造就了如今的传统村落。

就目前来看,中国传统村落集中分布在浙皖、赣湘、云贵及晋南部分地区,西藏、青海、新疆、甘肃、青海等西部地区传统村落分布较少;大致呈现“总体分布均衡,局部相对集中”的特点。具体来说,传统村落数量位居前十的省份是分别位于我国东南部、中部、西南部及华北的贵州、云南、湖南、浙江、山西、福建、安徽、江西、四川及广西,数量占据全国总数的75.17%;传统村落集中分布数量排名前十的市有贵州黔东南苗族侗族自治州、涵盖“一府六县”的安徽黄山市、浙江丽水市、湖南湘西土家族苗族自治州等,传统村落数量占据全国近30%。安徽黄山歙县、贵州黔东南黎平县、云南腾冲市、浙江丽水松阳等县,以全国1.4%的占比集聚了全国11.3%的传统村落,这也是造成所属市、省传统村落分布数量靠前的关键。

独特的自然环境是一个地方的本底,是造就独特村落景观以及覆盖其上的独特地域文化系统的基础,而山水阻隔所造成的闭塞环境又是其得以遗存至今的重要因素。传统村落大省山西,古称“三晋”,地处黄河中游的中原腹地,东部蔓延着贯通南北的太行山脉,省内山地偏多,是中华文明的发祥地之一,被誉为“华夏文明的摇篮”;湖南位于长江中游南部,湘江贯通南北形成阻隔;浙江地处东南沿海,钱塘江蜿蜒而外,这里是典型的山水江南,也是吴越文化和江南文化的发源地。

通过对第五批传统村落进行数据分析可知,数量庞大的传统村落群体存在某些类型的属性: (1)传统村落人口构成以汉族为主,其次是苗族、土家族、侗族、藏族、瑶族等。(2)传统村落中传统建筑分布集中且类型多样、各具特色,如土楼、徽派建筑、四合院、吊脚楼、大堡、庄寨等都分布在地方的传统村落中。在第五批2666个传统村落中,湖南省传统村落传统建筑最多,达到11117个,占到全国总量的27.41%。同时,传统村落中所拥有的各级保护单位较多,包括村落的传统民居、庙宇、祠堂等,也包括古遗址、古碑等村落历史文化要素。(3)传统村落中所遗留的非物质文化遗产种类丰富,仅第五批传统村落中就涉及到了6843项,包括传统技艺、曲艺文学、民俗美术等非物质文化遗产。

传统村落的物质文化、非物质文化极为丰富且历史悠久,是村落价值构成的重要因素,但村落也面临着一些困境。数据表明,大部分传统村落处于人口明显外迁的态势,就第五批传统村落而言,仅有18%的传统村落有外来人口入驻,其它大部分村落均出现了人口外迁的现象,甚至出现了严重空心的村落,其中产业的缺乏所导致的经济衰败是诱因。比如,山西长治市的新庄村。传统村落因“人走房空”而产生了系列“后遗症”,建筑、村落主体的脆弱性加之自然的破坏性,成为了村落走向衰败的助推器。除此之外,传统村落人为的建设性破坏所产生的“拆旧建新”“整村拆并”“整村迁徙”等都会导致村落的逐渐消逝;过度商业化的开发,破坏传统的同时,也会激发村民矛盾,因经济利益而产生颠覆传统乡土社会道德的问题,出现强买强卖、拍照要钱等现象。

传统村落人口迁移

总结起来,村落的价值终将因“人被破坏” “建筑被破坏”“村落被破坏”而逐渐消逝。2009年至2010年,中国村落文化研究中心的20个课题组267人集中对我国长江、黄河流域以及西北、西南的17个省份113个县的902个乡镇传统村落文化遗产进行综合复查。统计数据表明,2004年至2010年间,颇具历史、民族、地域文化和建筑艺术研究价值的传统村落从9707个减少至5709个,平均每年递减7.3%,平均每天消亡1.6个传统村落。

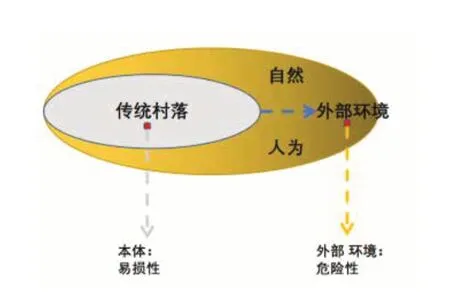

将传统村落作为文化遗产,在保护与发展过程中,面临着遗产本体的易损性、脆弱性,即传统建筑、历史要素等物质实体都历经百年,会存在构架上的敏感与脆弱,变得不坚固;民俗、非遗技艺等非物质的要素也会随着时代的不同而失去了其本有的演绎价值与意义,逐渐在无意识中被淡忘。同时,在保护过程中还面临着外部环境的危险性,即自然环境、恶劣天气等对实体的损坏;人为的偷盗、过度旅游商业化的破坏、人为建设性破坏、修复性破坏等

二、中国传统村落保护发展的探索之路

目前传统村落保护、发展工作集聚了多方力量

对传统村落的界定和建立名录是第一步,如何实施传统村落保护才是这个命题要解决的终极难点与重点。“传统村落要保护什么?如何保护?”政府、技术单位、科研单位、相关公司企业纷纷开始了探索与实践,有深入核心的探索,也有“假汝之名”的“破坏”性开发。就成效而言,笔者选取了有价值的保护发展工作和案例进行了梳理总结。

(一)政府部门传统村落保护政策及资金的支持

国家及地方政府在传统村落的保护发展中主要承担着政策制定、监督实施、导则制定、资金支持等责任。自2013年起,每年中央1号文件均提出了传统村落保护的要求;同时,住房和城乡建设部、国家文物局、农业农村部、文化旅游部等相关部局也下发了相应的政策,推动了传统村落的保护。比如,2012年由住房和城乡建设部、文化部、财政部印发了《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,提出了“要推进传统村落保护发展规划编制实施工作,保护传承文化遗产,改善村落生产生活条件,加强支持和指导,加强监督与管理,落实各级责任,加强宣传教育。”2017年,国家两办印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,明确提出了“保护传承文化遗产。加强历史文化名城名镇名村、历史文化街区、名人故居保护和城市特色风貌管理,实施中国传统村落保护工程”。

与此同时,自2014年开始,住房和城乡建设部申请,财政部分批次对被纳入《中国传统村落名录》的村落进行300万/村的专项资金补助,从资金上推动村落保护。

不同地区省市也印发了辖区内传统村落保护发展的相关条例及具体实施方案,为村落保护发展工作提供了相应的资金支持。比如,2017年贵州黔东南州印发了《黔东南州传统村落保护发展战略规划研究及黔东南州加快推进传统村落保护的实施意见》,提出了贵州黔东南中长期重点实施传统村落活态保护、基础设施、特色产业等工程。福建省住房和城乡建设厅印发了《关于下达2017年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级“以奖代补”资金的通知》,自2017年开始至今已分三批对省级需要重点改善提升的45个名村名镇、传统村落提供了500万/村的资金补助。

除此之外,贵州黔东南州还开创了以法律诉讼方式保护传统村落的先例。

2015年,由最高人民法院批准,贵州黔东南州成为了传统村落公益诉讼试点,形成了“州县联动办案保护、检查建议刚性保护、健全工作机制保护、创新特色宣传保护”的传统村落诉讼保护模式。截至2019年,黔东南州检察院已围绕传统村落保护共摸排公益诉讼案件线索近473件,传统村落得到了有效的保护。

(二)以数字科技促进传统村落数字化保护与宣传

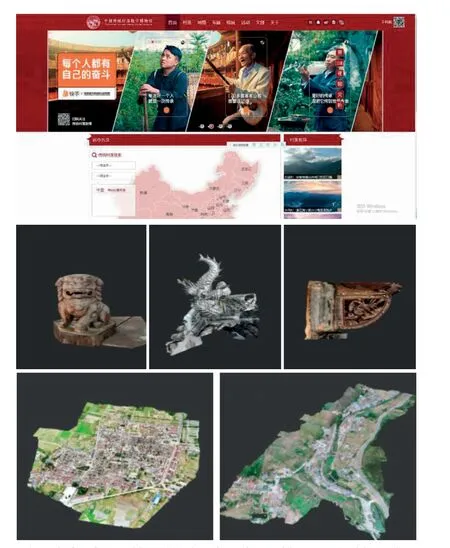

将最新的数字技术应用于传统村落的场景主要有两种:一种是以数字博物馆形式对村落的数字化存档、展示宣传;另一种为通过数字化手段辅助传统村落精细化管理、规划预判、保护发展状态监测。

两办的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确提出了要建设传统村落数字博物馆;2019年两办印发的《数字乡村发展战略纲要》中又一次提出了,要推进乡村优秀文化资源数字化,建立历史文化名镇、名村和传统村落“数字文物资源库”“数字博物馆”。

2017年由住房和城乡建设部主导的“中国传统村落数字博物馆”落成,以图文、音视、360全景、VR、三维模型等表达形式,对全国6819个传统村落及近200个优秀传统村落进行了集中展示,在激发社会大众对传统村落保护发展的关注和参与方面起到了重要作用。与此同时,各省也开始了传统村落数字博物馆的建设,比如贵州黔东南传统村落数字博物馆,已纳入了全州72个村落数字化单馆,四川、福建等省也均建设了相应的线上博物馆。

“中国传统村落数字博物馆”中村落实体三维模型、建筑装饰构件三维模型,等比例还原实物,将对后期实体修缮提供精准的模型支撑

信息数字化技术在传统村落方面的应用也处于不断探索中。如今,数字化技术及设备被应用到各个领域,协同领域工作更加科学严谨,如无人机倾斜摄影、激光雷达扫描、线下传感器、大数据平台、3D打印、三维合成技术平台、人工智能等技术,也被逐渐应用到了传统村落的保护工作中。

广州大学进行了“三维+倾斜摄影+传统村落”的探索,通过三维建模、线上平台搭建、文化创意产业、新媒体宣传全链条的新型数字化流程实现了对传统村落的数字化呈现及宣传。内蒙古工业大学探索了“激光扫描、点云建模、彩色激光雷达”的技术实现了广袤范围、单体建筑、精细构件等文化遗产的数字化建模。福州大学探索了“田野调查+数据平台”模式,将福建传统村落传统建筑图片、模型、测绘图集聚于平台福建地图上,通过信息化平台更直观、准确地了解八闽大地各具特色的建筑类型,从而为建筑修复提供可靠证据。北京建筑大学创建的建筑遗产监测平台,不仅可以实现传统建筑监测,还可以进行修复预判和模拟修复。

(三)以建筑修缮推动传统村落实体空间保护与利用

传统村落中有着巨大的传统建筑量群,这是传统村落文化的最直接表达方式。2014年,国家文物局与住房和城乡建设部、原文化部联合发布了《关于做好中国传统村落保护项目实施工作的意见》,提出了要“稳妥开展传统建筑保护修缮。传统建筑的修缮应采用传统工艺并由传统建筑工匠承担。” 两年后,由国家文物局支持,中国文物保护基金会启动了“拯救老屋行动”,在浙江省松阳县、江西省金溪县,云南省石屏县、建水县实行了推进项目,对传统村落未列级别且具有文化代表性的传统建筑进行了集中修缮。

就浙江松阳而言,基金会拨付资助资金4000万元,2018年一期工程全面结束时,统计为已对71个传统村落中的142幢老屋、200多座祠堂、20多座古廊桥和100多公里古道进行了修复。传统建筑修复保证了“修旧如旧”,保证了传统建筑的真实性和完整性,并在此基础上对建筑进行了活化利用,开辟了图书室、博物馆、民宿等现代空间,在吸引游客打卡的同时,还让传统建筑得到了活态的发展和传承。

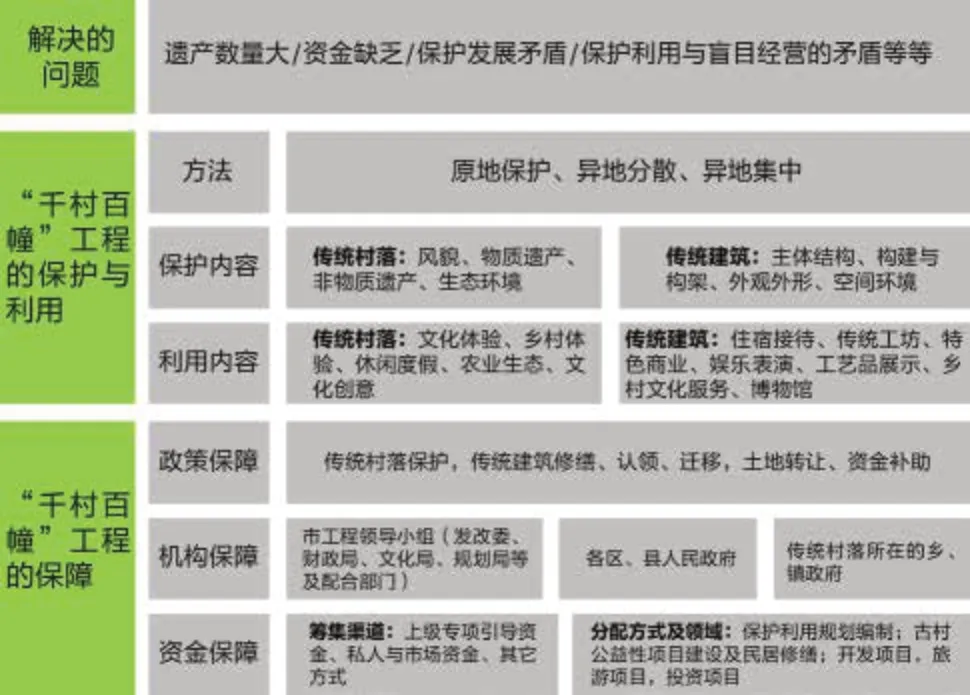

安徽黄山市“百村千幢”工程的行动框架

安徽休宁县万安古镇吴尔宽故居也是此次黄山市“百村千幢”工程的修缮对象

同时,各地也有相应的传统建筑修缮工程探索,比如湖南湘西蓝山县、云南石屏县、湖南泸溪县、河北井陉县以及2009年安徽黄山市启动的“百村千幢”工程。

传统建筑的价值和功能并不是一成不变的,不同时代的生活生产方式、信仰文化等因素的变化都会引起实体空间功能的变化。因此,这些传统建筑修缮都经历着“传统村落传统建筑修缮-活化利用-激活文化民俗-带动乡村体验旅游”的过程,以之作为传统村落保护发展的一种新型模式。

(四)传统村落保护发展各地创新模式

在传统村落保护发展的大趋势下,不同省市也“因地制宜”地开始了辖区内传统村落的保护发展模式探索。大体上以第三产业为出发点,联动一二产业的“旅游+传统村落”的保护发展模式。从发展内容上划分可以分为:特色农业+、自然风光+、文化资源+、文化创意+。形式上主要有:传统观光模式、休闲体验模式、民宿遗产酒店模式、生态博物馆模式。在具体的保护发展过程中,多方参与的协作模式各有创新,基本是对从政府、社会各专业机构、村民合作社、村民等不同参与方的排列组合和协作方式调整,且成功案例中均以各相关参与方利益处理的均衡化为重要因素。比如,陕西袁家村以村集体、旅游公司、合作社、全体村民等参与方的平等股权分配模式作为可持续运营和成功发展的关键。

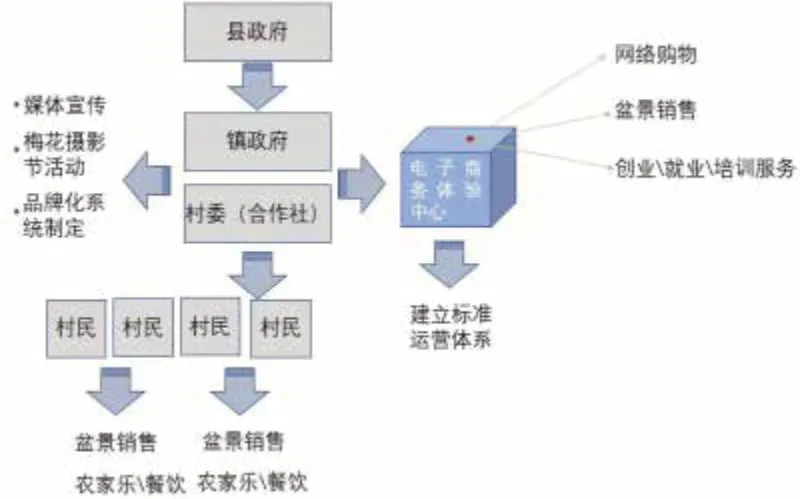

1.特色农产业即在一定范围内,依托所在地域的独特优势,围绕一个特色产业或是产业链,实现了专业化生产经营,以“一村一业、一村一品”发展壮大带动村落综合发展的传统发展模式。特色产业作为一个村落发展的强支撑动力,在当下也在不断拓展产业链条,多地探索出以特色产业为核心的休闲旅游业,比如安徽卖花渔村,以传统的徽派盆景制造业进一步发展了农家乐、休闲观光、摄影节日等相关的产业。

安徽歙县卖花渔村以特色产业带动村落休闲旅游业发展的模式

2.自然风光及文化资源是传统村落优于一般村落的重要因素,也是很多村落发展中最直接考虑的发展内容。很多村落也采取了依托固有资源开发村落特色旅游业的模式,进而带动乡村民宿业及农产业的发展,在旅游业发展中促进了传统村落的保护。由《中国传统村落保护调查》一书可知,江西婺源江湾村于2015年突破年旅游人数200万人;浙江寺庙平村通过“海外名校学子走金华古村”的旅游活动名声大噪,旅游人数从每年几万增加到50万;诸葛村也增加至每年接待50余万游客;安徽黄山市下辖188个行政村从事旅游接待,超过十万农民从事以旅游为主的第三产业。

这种旅游方式的介入,一般会对村落的特色进行梳理,突出特色的前提下创建一个吸引人的口号,比如贵州黔东南丹寨石桥村(中国国纸之乡)、福建龙岩洪坑村(客家土楼王国)。

这种旅游发展基本以传统门票收入和深度体验、加强互动为两种方式,如今基本以前者为主要形式,后者较少。这种发展最容易陷入对传统村落的破坏性建设、开发和过度商业化,甚至产生本末倒置的现象,比如江西的皇岭村、山东的朱家峪村,均因旅游公司的介入而导致村民的外迁。此外,也会出现因利益分配不均导致村民矛盾滋生的现象。

3.就目前来看,以文化创意带动村落发展包括两种类型:一种是通过深度挖掘、梳理和利用传统村落本有的非物质文化、民俗文化大力发展文化创意产业。这种形式不仅可以丰富游客体验,增加产品附加值,更能对村落的非遗文化、民俗活动的保护和传承起到推动作用,如青海省同仁县的“热贡文化”发祥地——吾屯村。另一种为“嫁接式”文化创意,即将一种新型的文化类型嫁接入传统村落,以促进村落文化创意的发展;比如,浙江松阳的沿坑岭头村通过引入画家创建“画家村”而带动村落文创旅游。

以文化创意引领的村落发展,特色文化IP化、物质化、精神化、体验化是常态,强文化属性是吸引点,自然风光是“附加分”。以传统文化+现代化创意赋能的村落发展是可持续和无限量的,因为“文化创意+”可以带来更大的发展附加值和强吸引力。

以上三点是目前传统村落保护发展下的一种常态模式,均是以村落的某一个强势优势与资源作为出发点;与之相反,贵州省黔东南州黎平县“传统村落生态博物馆”的发展模式则是将村落本体作为一个整体,其中,物质与非物质的、自然与人文的要素均得到了完整保护,并加以利用作为“原始秘境”去吸引二次创作团队和游客,这种模式也取得了很好的成效。

三、传统村落保护发展的中国方案

党的十九大召开后,两办印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》将传统村落定义为了“特色保护类村庄”,并提出了要切实保护传统村落的物质与非物质遗产。不同于文物单体、也不同于单体非物质文化遗产,传统村落作为特定地域物质文化和非物质文化的复杂载体,其保护更加注重整体性、全面性。保护之上更加注重其物质要素、非物质文化的活化与利用,不管是传统建筑、历史环境要素还是非遗民俗,只有被使用,才能被重视,进而实现活态保护。

在后工业时代及乡村旅游时代抢占先机和主动权,这场角逐中,探索仍在继续,结局和宿命将会有三种:被卷入城镇化浪潮中消逝;成为乡村与城市过渡的普通村落;成为独具自然文化价值且适宜现代人体验的胜地。任何独特性与个性,均是不懈的挖掘与巧妙的赋予,价值源自于被定义,源于人的重视。任何保护发展的措施都是在不断挖掘、强化并凸显村落本有价值,让社会看到其独特性;又通过在核心价值底色之上套作现代人的生活方式,达成筑巢引凤的效果。

(一)以发展促保护,以创新谋发展

在坚持传统村落“整体保护、兼顾发展、活态传承、合理利用”的前提下,关键是要正确处理保护、发展、传承三者的关系。

具体来说,传统村落的保护是本,保护是发展的出发点和落脚点;发展是实现保护的途径,也是保护的最终目标;村落中的物质、非物质文化要素需要在活化利用与创新中得到更好的传承。每个时代对于文化有着不一样的接受方式,传统文化的精髓固然值得保护和传承,但需要以一种现代人易于接受且与时代紧密结合的创新方式促使其传承下去,这种创新方式必然是多元化的。

(二)多元素立体保护发展,多主体参与协同共进

传统村落的保护发展是为了生活于其中的村民而进行,因为这是他们赖以生存的地方;是为了中国乃至世界,因为传统村落是农耕文明的留存地,见证了一时一地重要的历史与文化,是人类的文化遗产。

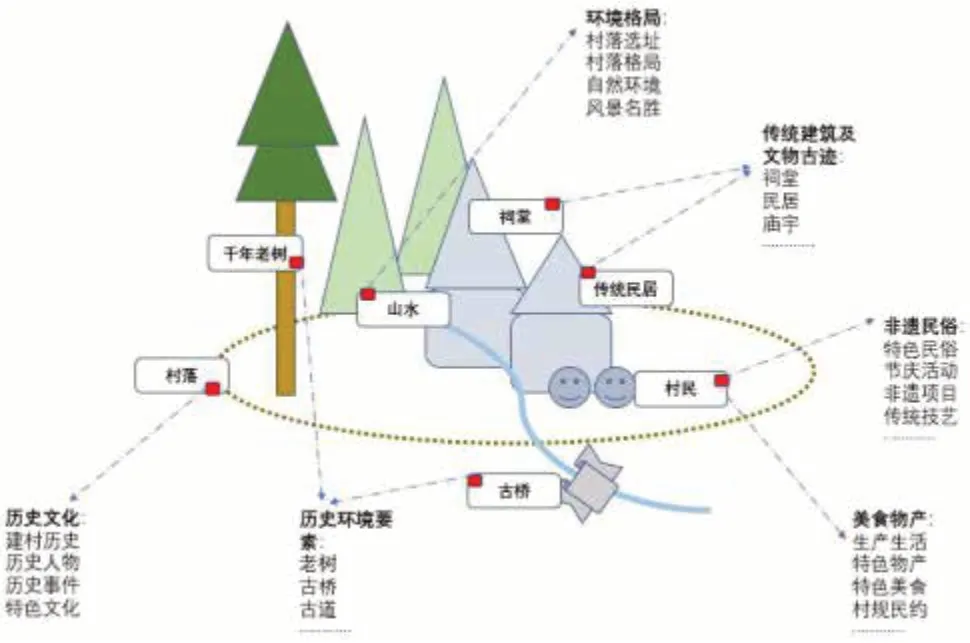

传统村落构成要素图

传统村落是一个自我循环的整体,其中包括可见的物质形态:村落环境格局、传统建筑和文物古迹、历史文化要素和美食物产,物质载体蕴藏着文化属性,是村落祖先智慧、地域特色、历史事件现象的载体;非物质形态包括村落非遗民俗、村落历史文化、传统技艺等,这些属于不可见但可传承的东西,它们因人而存在,因人创造并延续。这些物质遗产与非物质文化相互依存,是构成传统村落的必要因素,也是传统村落保护发展的主要对象。

保护发展的过程也是在追寻传统村落真实性、完整性、延续性的过程,结果是“见人、见物、见生活”。

在这个保护发展的过程中,需要社会各界的通力协作,从不同方面为其提供相应的保障。同时,需要从中央到地方一以贯之的原则,需要政府制定相应的政策、法律和资金扶持,让传统村落的保护有法可依,有资金动力;需要技术力量在贯彻原则之下对村落保护发展提供从整体规划、建筑修缮、运营推广、文化活化、数字化保护等多方位的有益探索与尝试,顺应当下市场环境。这一切都为村落保护发展工作提供了大前提,而处于不同地域的村落情况各异,但改善村落基础设施及公共设施,保护村落总体格局、街巷空间、修缮传统建筑是最基本的。在此基础上,传统村落的具体发展模式需“因地制宜”地去探索。具体来说,需要在总体原则和规定之下,通过SWOT分析法分析村落外部区位与内部资源进而确定不同的保护发展模式。

传统村落保护发展工作的参与主体及提供的相应保障

(三)激发保护内生动力,创建对文化的体验

对村落的价值理解源自深度挖掘和体验后的自我感知,村落的价值不仅要被村民深刻了解,也要被广大的社会大众了解,这是激发内生动力的关键。具体在于保护村落组成要素,保证其真实、完整、延续的基础上加大“深度体验+”和“社区营造”模式的应用。

“深度体验+”的内容可以是特色产业,主要指农业、种植业、养殖业等第一产业以及制造业第二产业)。在于以三产带动一二产发展,增加村落原有第一产业的附加值,实现1+2+3的高度融合;也可以是特色文化,有物质体现的古桥、古树、古道等历史文化要素;祠堂、庙宇、鼓楼、民居等传统建筑;宗谱、地方志、世代相传的文字、口述形式的内容;也有表达现象的非遗项目、传统技艺、特色民俗活动、特色节庆、文化信仰、生活生产方式、特色美食、特色物产等成品及工艺。

深度体验意味着多村落的深度挖掘,关键是构建村落独属的IP,以之作为构建整体产品框架的核心。通过深度农旅,满足了游客“吃、住、行、游、娱、购”的全方位需求,还提高了村落一产的附加值,达到了产业兴旺、生态宜居和村民增收、村落保护的目的。

“社区营造”则是以“自下而上”的参与式实践,通过政府部门、社区居民和专业团队协作共同来实现。社区营造和参与式理念,强调的是居民充分参与物理空间的规划设计活动和非物质的文化遗产、民间文化、传统手工艺的挖掘工作,居民可以充分表达意愿,共同建设,也促进了居民对文物古迹、传统建筑和历史文化的认识和认同。激发村落的内生动力,是将传统村落保护发展的“政府单纯输血”走向村民“自身造血”的转变,也是村落保护发展的核心和重点。

从“出走”到“回归”,传统村落不会再被任意破坏,因为它不仅是历史的文化遗产,更是全人类记忆中的故土乡愁。中国传统村落的认定、各种保护发展模式探索均已在路上,探索的过程是为缓解时代之忧,又为顺应时代之优,更是在寻求最佳方式为未来留下记忆。