施心理教育之力,助道德教育之功

沈勤学

〔摘要〕青春期的心理健康教育越来越受到重视,初中《道德与法治》教材承载着对学生进行青春期心理健康教育的一部分内容,主要涉及情绪情感表达、自我意识培养、异性交往引导等。心理学知识教学目标不是心理教育的终极目标,心理教育应融入道德与价值观教育,如在情绪调控方面,可以引导学生养成亲社会行为;在接纳自我方面,可以引导学生培育自信自强精神;在异性交往方面,可以引导学生培养责任担当意识。

〔关键词〕心理教育;道德教育;学科渗透

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2019)32-0051-03

青春期的心理健康教育越来越受到学校的重视,统编初中《道德与法治》七年级教材承载着一部分心理健康教育的内容,主要涉及三个心理健康教育主题,即情绪情感表达、自我意识培养、异性交往引导。帮助学生调控负面情绪、认识悦纳自我、谨慎处理异性交往,既是心理健康教育的工作目标,也是初中道德与法治课程的教学目标。然而,对于教材中有关心理教育内容的教学,目前还存在着一种不尽如人意的现象,即教师因受应试教育的影响,把这一部分内容仅仅上成了心理学知识的学习课,没有挖掘心理教育中所蕴含的道德与价值观层面的要素。对于初中学生而言,学习和掌握一些相关心理学知识是完全必要的,但知识目标并不是心理健康教育的终极目标,如何在心理教育与道德教育之间找到一些联结与契合,让道德的思想光辉照亮青少年学生的心理世界,应是每一位初中道德与法治教师需要不断探索和实践的一个课题。笔者在如何施心理教育之力、助道德教育之功方面做了一些尝试和实践,以期和同行们交流与分享。

一、施负面情绪调控之力,助学生养成亲社会行为

亲社会行为是现代公民必备的道德素养,所谓“亲社会行为”,泛指一切有益于他人和社会的行为。我国心理学家研究认为,心理情绪的偏差容易导致行为的偏差,行为的偏差容易导致对他人、对社会的伤害,所以,一个人对自己负面情绪的调节和控制也是一种亲社会行为的表现。人的情绪会相互感染,初中学生正处于青春期,逆反心理比较强,稍有不满就会发作,其情绪的表达往往是“疾风暴雨式”的,在人际交往中容易导致人际关系的紧张甚至破裂。如何调控青春期的负面情绪呢?初中《道德与法治》七年级下册第二单元专门编排了这方面的心理教育内容,即“做情绪情感的主人”。现以这一单元中“情绪的管理”这一心理教育内容为例,将心理学意义上的情绪调控引入探讨具有道德伦理学意味的亲社会行为的养成。

众所周知,焦虑是初中学生负面情绪中比较常见的一种情绪状态,尤其是到了复习迎考阶段,考试焦虑的情绪会显得更加突出。我以“焦虑情绪的调控”为切入点,对“情绪的管理”从以下四个步骤组织心理教育和道德引领。

1.分享事例。(1)让学生先分享一件曾经自己感到非常焦虑的事情;(2)说一说自己当时的情绪感受是怎样的;(3)当时是通过怎样的方式表达出来的,这种表达方式是否恰当;(4)这种表达方式当时给自己和他人带来了怎样的影响;(5)后来用什么方法让自己的情绪调整过来了。(包括自己采用的方法和别人帮助自己调节的方法)

2.记录方法。把学生分享的情況和调节方法以板书的形式记录下来。

3.对照教材。让学生阅读教材中“方法与技能”栏目的内容,看一看自己所分享的方法有哪些是与教材一致的,哪些是教材中没有的。对教材中没有出现但比较实用的方法,可以让学生补充上去,以充实调节负面情绪的方法。

4.道德引领。让学生懂得运用这些方法来调节自己的负面情绪,不仅有助于自己保持良好的心态享受青春的美好,而且还可以帮助同学、家人改善情绪,使他们保持乐观的心境享受生活的美好。这是一种利己、利他、利于社会的行为,我们称之为“亲社会行为”。(板书:亲社会行为)并告知学生,亲社会行为是现代公民必备的道德素养,而调控好自己的负面情绪,也是社会主义核心价值观“友善、文明、和谐”的具体表现。

二、施认识接纳自我之力,助学生培育自信自强精神

初中学生的自我意识在不断增强,但他们在探索自己、认识自我方面往往存在着一定的困惑,比如怎样学会认识自己、接纳自我。有学生曾向我提出过一个困惑:老师,接纳自我是不是指接纳自己的全部,包括接纳自己不满意的部分?如果对自己不满意的部分也要接纳,那么还需要改进自己吗?如何认识自己,接纳自己,是心理教育的内容,而如何改进自己,则属于道德层面的教育。学生的困惑启示我们,在心理教育中,仅仅传授一些心理学知识是远远不够的,还需要去探寻与道德教育相联结的地方,或者说在心理教育的过程中,还需要融入道德与价值观的教育。如初中《道德与法治》教材七年级上册第三课中“认识自己的窗口”这一块内容,我是这样准备、安排心理教育的。

课前教师准备

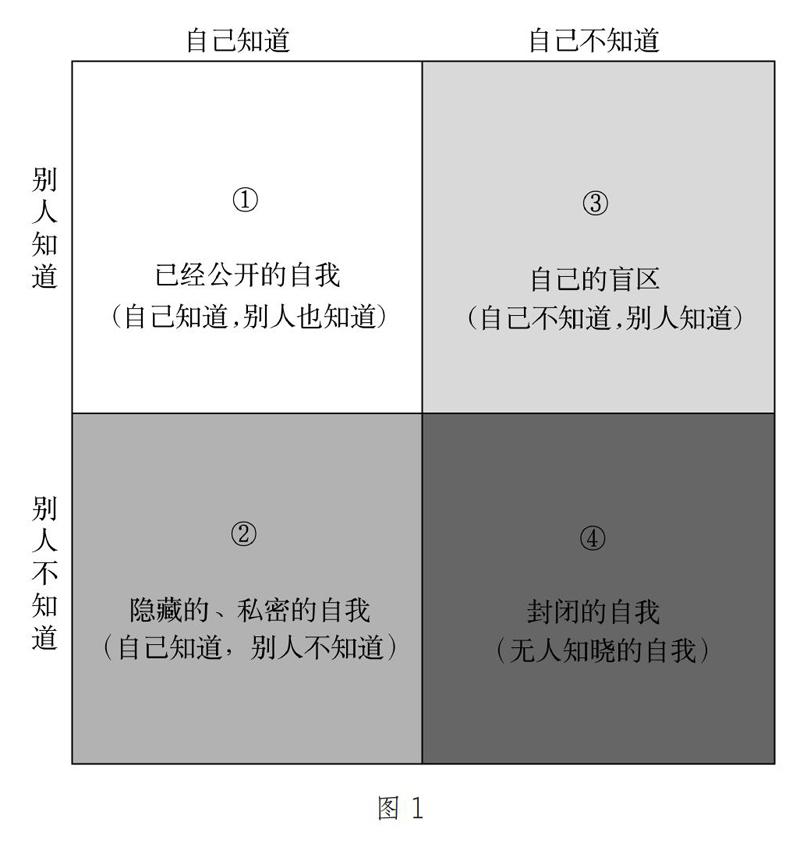

教师除了钻研本课教材的教学内容以外,还需要进一步了解美国心理学家提出的“乔哈里视窗”有关理论知识。“认识自己的窗口”,是“乔哈里视窗”理论在教学实际中的运用,是通过自我评价和他人评价来认识自己。视窗理论将人际沟通的信息比作一个窗子,它被分为四个窗口区(如图1):①公开区(自己知道、别人也知道的信息);②秘密区(自己知道、别人不知道的秘密);③盲目区(自己不知道、别人却知道的盲点);④未知区(自己和别人都不知道的信息)。

课前学生准备

1.要求学生拿一张白纸,在这张白纸上,根据教材的要求,画好四个类似窗口的空白区域。邀请同学、朋友、老师和家人,请他们谈谈对自己的看法,将他们的看法以及自己的自我认识填写在每个“乔哈里视窗”区域中。

2.完成预设的几个问题:①观察一下,你的哪个区域最大?哪个区域最小?②仔细观察每个区域,它们分别属于自我认识的哪一类内容?③通过填写这张图表,你有什么发现?④这张图对你有什么启示?请以日记的形式记录下来。需要提示的是,学生的课前准备是否充分,直接影响到这一部分心理教育的课堂效果,所以,鼓励学生课前认真完成上述两个作业。

课堂心理教育

课堂上,我首先让学生把自己完成的作业充分展示出来,然后在学生思考、交流分享的基础上归纳总结:这个“乔哈里视窗”是我们认识自己并开发自己潜能的一个工具,如果我们想要增加认识同学的机会,就要适当扩大自己的公开区;如果我们想要更清楚地认识自己,就要缩小自己的盲目区,正确对待他人的评价;如果我们想要提高他人对自己的信任度和增加沟通成功率,也要适当缩小自己的秘密区;同时,我们还要挖掘自己的未知区,开发自己的潜能。在这个时候,自然过渡到学生提出的“如果自己不满意的部分也要接纳,那么还需要改进自己吗”这个问题上,我采用自由辩论的方式,让学生充分发表自己的意见和看法,从而解除学生的困惑。同时适时进行指导和道德引领:接纳自己就是接纳自己的全部,包括接纳自己的满意部分和不满意部分。接纳自己的不满意部分,不是放任自己的缺点,而是要懂得缺点中蕴藏着成长的契机,只有正视自己的不足,主动改正缺点,才能克服自卑,充满自信;只有不断完善自我,战胜自我,才能在磨砺中走向自强。

三、施异性交往引导之力,助学生培养责任担当意识

异性交往是青春期学生人际交往的重要方面。但长期以来,教师对学生异性交往的引导,习惯上总是工具性的,是为学生的知识学习服务的。例如,我们习惯上认为“早恋”的直接后果之一是学生的学习成绩下降,防止学生“早恋”是为了不影响学生的知识学习,而“早恋”的疏导也是为了更好地促进学生的学习。这种工具性的引导,本来无可厚非,但如何在异性交往的心理教育中,帮助学生正确认识和处理异性之间的交往,学会优势互补,体现知识与价值的统一,需要我们教师不断地做深入的研究和探索。以初中《道德与法治》教材七年级下册第二课“青春萌动”的心理教育为例,教学目标是引导学生在异性交往过程中养成自律,培养责任担当意识。我是这样来组织心理教育的。

(一)情景导入,生成问题

在班内随机抽取四名男生和四名女生上台,手拉手自行围成一个大圈。1.请大家观察,台上同学的行为表现有什么特点?2.让游戏中的同学回答——为什么男生只和男生拉手,女生只和女生拉手,而没有男生和女生交替拉手?3.现在拉手与在幼儿园、小学时拉手有什么心理上的区别?

学生回答,教师指导:进入初中以后,大多数同学会发现,自己与异性交往发生了一些微妙的变化,现在会感到有些不自在,不像在幼儿园、小学时那样无拘无束了。那么,我们应该怎样来认识这个问题呢?

(二)合作探究,生成能力

呈现教材上的案例——假如某校有这样的校规:男生女生不得成对出现在校园里;男生女生交往距离不能小于50厘米;男生女生不得同桌吃饭;男生女生不得……那么问题来了:1.你赞同这样的校规吗?为什么?2.学校制定这样的校规,表明校长和老师担心什么?他们的担心有哪些合理之处?3.如果校长来听取大家对这些校规的意见,你有哪些建议?

教师点拨:1.不赞同。因为男生女生的交往,有助于我们取长补短,向对方学习,不断地完善自己;2.校长和老师的担心有一定的合理性,因为他们担心男生女生交往频繁、过密,有可能发生“早恋”,不仅容易影响学习,还影响身心健康,不利于成长。

(三)交流展示 ,道德引领

教师引导:1.步入青春期,一股从未有过的心潮悄然涌动,带给我们一种特殊的情感体验,这是青春期的心理萌动,是正常现象,没必要有羞耻感。2.相遇青春,我们心中开始萌发一些对异性朦胧的情感,这种情感是纯真的。3.面对异性交往中可能出现的朦胧的情愫,我们应该慎重对待,理智处理,尤其要自律。4.对异性的欣赏并不是真正的爱情,爱情需要具有爱他人的能力,这种能力包含自我的成熟、道德的完善,也包含对异性、对家庭的责任担当。5.自然生成教材中呈现的观点,即真正的爱情包含尊重、责任、珍惜、平等和自律。

总之,在心理教育的过程中,应防止教学的知识化,在关注初中学生心理成长中的体验与困惑的同时,要注重对他们在思想与精神成长方面的引领。既有“心理”知识的传授,又有“道德”价值的引导,从而为学生真正带来现实生活的指导。

最后,值得一提的是,在初中《道德与法治》心理教育内容的教学时,教师如果只局限于教材中的心理学知識,没有更丰富的心理学理论知识做储备,是无法圆满疏导和解决初中学生存在的心理困惑的。所以,笔者建议同行们在备课前要了解青少年学生心理发展的特点,大量阅读或研读《人格心理学》《社会心理学》《发展心理学》《中小学心理教师实操手册》等心理学书籍,争取做到,既是一名初中《道德与法治》学科教学的能手,又是一个初中心理辅导的好手。

(作者单位:浙江省湖州市吴兴区常路学校,湖州,313000)

编辑/卫 虹 终校/张国宪