不同坡位对毛乌素沙地油蒿根区土壤水分及生理指标的影响

孟文婷 王甜甜 赵学琳 朱林

(1. 宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,银川 750021;2. 宁夏大学西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地,银川 750021)

毛乌素沙地地处农牧业交错带,是我国北方重要的生态屏障,植被类型属于草原向荒漠草原过渡的类型[1]。植被类型单一,表层植被以旱生植物为主[2]。其中,油蒿(Artemisia ordosica)是毛乌素沙地最重要的建群植物之一,占沙区总面积31.2%,是毛乌素沙地面积最大的固沙植物群落[3],对维护当地生态系统稳定起着重要作用。由于油蒿根系非常发达,其持续生长对土壤水分消耗十分强烈,土壤干燥化现象普遍发生,出现植被逐渐退化的现象[4]。因此,在植被恢复过程中,必须考虑植物生长与土壤耗水量的关系。

植物的生理指标变化是对植物生长状况的综合反映,植物生理活动受多种环境因素的影响[5]。其中立地因子是一个重要的影响因素,而坡位是一个重要的立地因子,太阳辐射强度和降雨在土壤中的再分配进一步改变土壤含水量,并且会影响植被的分布以及其他生态因子的变化,对植物生长有着重要的影响。20 世纪90 年代以来,在灌木、乔木中广泛开展了水分胁迫抗性生理评价的研究[6-9]。朱林等[10]利用氧同位素对宁夏盐池不同坡位旱地紫花苜蓿(Medicago sativa)水分来源进行研究,发现紫花苜蓿适宜在西北半干旱地区的低洼滩上种植。王洋等[11]研究不同坡位红砂的生理指标,结果表明,红砂主要通过调节SOD、POD 等生理指标来适应坡位的变化。朱志东[12]研究甜橘柚不同坡向、坡位生长和生理指标,发现坡位直接或间接地影响植物生长、营养状况、以及林分发展。刘旻霞等[13]研究了亚高寒草甸植物生理指标对坡向的响应,发现微地形上植物叶片生理特性受环境因子影响显著。

目前有关植物的土壤水分和生理指标研究较多,但对于毛乌素沙地沙生灌丛,特别是其生理指标结合土壤水分研究微地形与油蒿灌木之间的关系还鲜有报道。

本研究以宁夏盐池毛乌素沙地典型沙生灌木油蒿为研究对象,研究处于不同坡位的油蒿,持续干旱胁迫对植物生理指标及土壤水分的影响,探讨随干旱胁迫的延长植物生长与土壤水分消耗之间的相互作用关系,为揭示沙生植物抗旱生理生化机制提供理论依据,为毛乌素沙生植物的保护和修复提供一定的理论依据,为未来环境变化下荒漠植物群落的响应提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验地位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙 窝 乡,地 理 坐 标 界 于37°02′08′′-38°26′58′′N 和101°03′24′′-102°15′35′′E,该样地处于毛乌素沙地东南缘,地貌类型以起伏的固定和半固定沙丘为主,区内海拔1 450-1 480 m。该地区属于典型中温带大陆性气候,冬季长,温差大,干燥寒冷,年降水量少并且分布不均,蒸发量较大,年均温度为8.1℃,年均无霜期为165 d。试验地内土壤种类主要是风沙土,pH 为8.5-8.8[14],有机质含量低,腐殖质缺乏,土壤肥力极差。植被类型属于草原向荒漠草原过渡的类型,植被种类贫乏,地表植被主要由旱生类型的植物组成。主导的灌木为油蒿(Artemisia ordosica)、杨柴(Hedysarum mongolicumTurez)、中间 锦 鸡 儿(Caragana intermediaKuang et H.C.Fu),在样地内多呈簇状均匀散布;草本植物以苦豆子(Sophora alopecuroides)、 甘 草(Glycyrrhiza uralensisFisch)、中亚白草(Pennisetum centrasiaticum)、赖草(Leymus secalinus)为主。其中,柠条在人工林中有很高的重要值;油蒿在各种天然灌木林中的分布较广,重要值也较高。在整个试验样地的植被类型中,油蒿是主要的建群种和优势种,盖度为50%-80%。试验区降雨量及气温特征如图1 所示。

1.2 方法

图1 日降雨量及日平均气温特征

1.2.1 样品采集 于2018 年7-9 月开展野外试验,在固定样地选择2 个植被分布几乎一致的沙丘,在其顶部、中部及丘间低地选择油蒿(Artemisia ordosica)灌木植物作为研究对象,每个坡位固定8-10株大小长势及冠幅一致的灌丛,布设大小均为6 m×6 m 的3 个重复样方。采集叶片时,应选择自然生长状态下新生枝条上的叶片,将刚采集的叶片样品装入液氮罐中,以备测定。用直径5 cm 的土钻在每个样方内采用五点法钻取土壤(0-40 cm 土层)混匀后分析其化学性质,并用环刀法测定土壤的物理性质。同时,用美国HOBO U30 土壤湿度自动记录仪测定土壤水分。

1.2.2 指标测定 土壤含水量采用TDR 土壤水分探测仪测定[15];采用电导法测定细胞膜透性[16];采用TBA(硫代巴比妥酸)测定MDA 含量[17];SOD活性采用核黄素-NBT 法测定[18];POD 活性采用愈创木酚比色法测定[18]。

1.2.3 数据分析 采用Excel 2010 软件进行数据整理,用SPSS 25.0 统计软件进行显著性分析和相关性分析,利用SigmaPlot 12.5 作图并用字母法标记。

2 结果

2.1 试验区不同坡位土壤理化性质

试验区不同坡位土壤理化性质如表1 所示,土壤容重为1.36-1.45 g/cm3;坡底和坡中无显著差异,但显著大于坡顶;田间最大持水量为39.32%-40.92%,不同坡位之间存在显著差异,排序为坡中>坡顶>坡底;不同坡位土壤pH 为8.4-8.6,无显著性差异(P<0.05);土壤养分方面:随着坡位的升高呈逐渐下降趋势。土壤有机碳的变化为坡底>坡顶>坡中,但之间无显著差异;全氮、全钾含量坡底明显大于坡中和坡顶(P<0.05);水解性氮、速效钾含量坡顶与坡底和坡中有显著差异(P<0.05);而有效磷含量变化为坡顶>坡底>坡中,坡中和坡底、坡顶之间差异显著(P<0.05)。

2.2 不同坡位土壤含水量的变化

由图2 可以看出,不同时期土壤含水量的变化趋势为7月29日>8月31日>10月4日>9月16日。土壤含水量总体表现为坡底>坡中>坡顶,不同坡位之间差异显著。

2.3 不同坡位0-300 cm土壤剖面含水量的变化

由图3 可知,4 个采样时期0-300 cm 土壤含水量的排序为:7 月29 日>8 月31 日>9 月16 日>10 月4 日。由于降雨主要集中在7 月,故7 月土壤含水量最大。随着气温升高,降雨量减少,油蒿对水分的需求也开始增加,土壤含水量开始下降,这也符合土壤水分含量在浅层变化块的特点[19]。7 月、8 月、9 月及10 月0-300 cm 土壤剖面平均含水量排序均为坡底>坡中>坡顶,分别为23.69%、20.13%和18.84%;22.48%、19.04% 和17.52%;19.98%、16.48%和15.24%;20.32%、16.79%和15.58%。坡底和坡中油蒿土壤剖面土壤含水量呈浅层低深层高的趋势。坡中呈浅层及深层低,中间层次较高的趋势。

表1 试验区不同坡位土壤理化性质

图2 不同坡位土壤体积含水量的变化

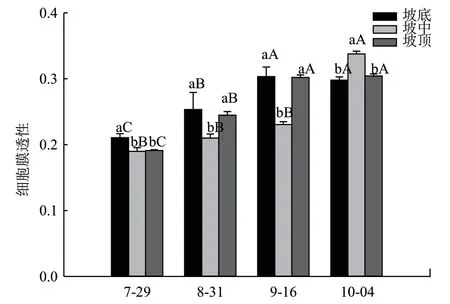

2.4 不同坡位对油蒿叶片细胞膜透性的影响

由图4 可知,4 个采样期不同坡位油蒿叶片细胞膜透性均存在显著差异(P<0.05)。在7 月坡中和坡顶油蒿叶片细胞膜透性无显著差异,但显著低于坡底(P<0.05);在8 月坡底油蒿叶片细胞膜透性显著高于其他2 个坡位(P<0.05),坡顶油蒿叶片细胞膜透性也显著高于坡中(P<0.05);9 月坡中油蒿叶片细胞膜透性显著低于其他2 个坡位(P<0.05),其他两个坡位叶片细胞膜细胞膜透性无显著差异;在10 月,坡底和坡顶油蒿叶片细胞膜透性差异不显著,但显著低于坡中(P<0.05)。

图3 不同时期3 个坡位油蒿0-300 cm 土层土壤含水量剖面分布

坡中油蒿叶片细胞膜透性在7 月、8 月及9 月都没有显著差异,但显著低于10 月(P<0.05);9月坡底油蒿叶片细胞膜透性显著高于7 月和8 月(P<0.05),但与10 月无显著差异;坡顶油蒿叶片细胞膜透性在7 月、8 月及9 月有显著差异,排序为9月>8 月>7 月。

图4 不同时期3 个坡位细胞膜透性(±SD)

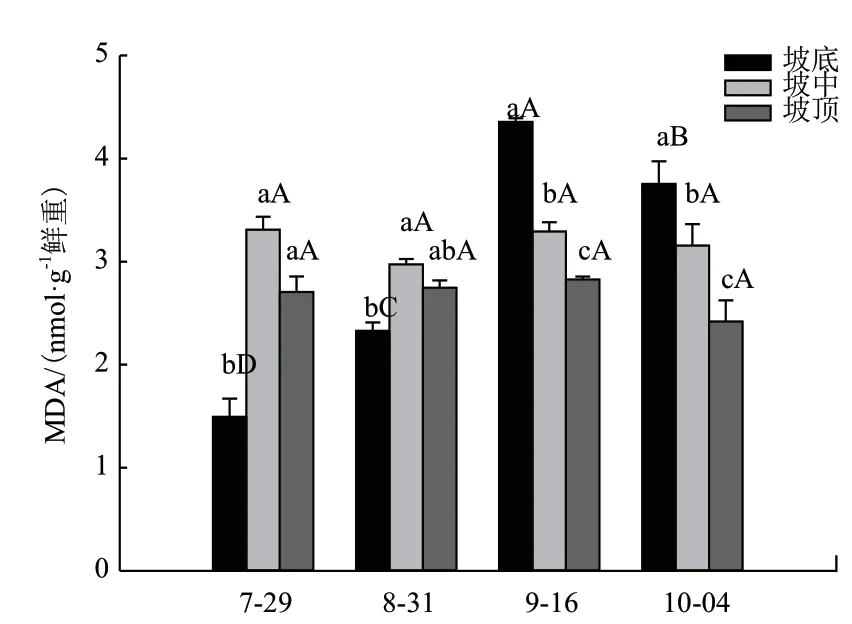

2.5 不同坡位对油蒿叶片MDA含量的影响

由图5 可知,4 个采样期不同坡位油蒿叶片MDA 含量均存在显著差异(P<0.05)。在7 月,坡底油蒿叶片MDA 含量显著低于坡中和坡顶(P<0.05),但坡中和坡顶无显著差异;在8 月,坡中油蒿叶片MDA 含量高于其他2 个坡位(P<0.05),坡底和坡顶油蒿叶片MDA 含量无显著差异;9 月和10 月,3个坡位叶片MDA 含量有显著性差异,排序为坡底>坡中>坡顶(P<0.05)。

图5 不同时期3 个坡位MDA 含量(±SD)

坡底4 个时期叶片MDA 含量变化为9 月>10月>8 月>7 月(P<0.05);其他2 个坡位4 个时期的叶片MDA 含量都没有显著差异。

2.6 不同坡位对油蒿叶片抗氧化酶活性的影响

由图6 可知,将同一坡位不同月之间的叶片POD 相比较可以发现:9 月坡底油蒿叶片POD 高于7 月、8 月和10 月(P<0.05)。坡中叶片POD 不同月无显著差异。坡顶9 月叶片POD 与10 月无显著差异,但显著高于7 月、8 月(P<0.05),并且7 月和8 月也无显著差异。

4 个时期坡底油蒿叶片POD 均显著高于其他2个坡位(P<0.05)。7 月坡中和坡顶油蒿叶片POD 无显著差异;8 月坡中油蒿叶片POD 显著高于坡顶,但9 月和10 月坡中油蒿叶片POD 显著低于坡顶。

由图7 可知,7 月、8 月及10 月不同坡位间油蒿叶片SOD 均有显著差异,9 月不同坡位之间无显著差异。9 月和10 月不同坡位间SOD 顺序是坡中>坡顶>坡底,但7 月和8 月不同坡位间SOD 是坡中>坡底>坡顶。

不同月同一坡位之间均有显著差异。坡底油蒿叶片SOD 的变化趋势为9 月>10 月>8 月>7 月(P<0.05);坡中和坡顶叶片SOD 在9 月及10 月无显著差异,但显著高于7 月和8 月,其中,7 月和8月也无显著差异,SOD 的变化趋势为10 月>9 月>8 月>7 月(P<0.05)。

图6 不同时期3 个坡位POD 活性(±SD)

2.7 指标的排序分析

图7 不同时期3 个坡位SOD 活性(±SD)

由表2 所示,选择油蒿细胞膜透性、MDA、POD 和SOD 4 个指标,计算关联系数和关联度,依据关联度进行关联排序,影响力大小排序为:细胞膜透性>MDA >POD >SOD。这说明细胞膜透性与坡位的抗旱性关联较大,是衡量不同坡位抗旱性的首要指标。

表2 3 个坡位各指标的关联系数、关联度和关联序

3 讨论

植物在生长发育过程中随干旱胁迫的变化其生理指标也发生不同程度的变化[20]。本研究结果表明,油蒿在不同坡位生理指标对干旱的响应机制各不相同。已有研究发现植物的细胞膜透性和MDA 含量与植物的耐旱性呈负相关[21]。本研究中,3 个坡位的细胞膜透性和MDA 含量在轻微干旱胁迫下总体呈上升趋势,MDA 含量变化和细胞膜透性的变化趋势基本吻合,与植株的抗旱能力呈一定的负相关,细胞膜透性的增幅为坡中>坡顶>坡底,而MDA 含量坡底的上升速度显著大于坡中和坡顶。

研究表明,植物SOD 活性在持续干旱胁迫下,会出现先升高后降的趋势。本研究3 个坡位SOD 活性呈现先升高后降底的趋势,表现为9 月>10 月>8 月>7 月,这与之前的研究结果一致[22]。邹原东等[23]发现植物(如金心吊兰)细胞在轻微干旱胁迫下POD 和SOD 酶活性会增高,但干旱胁迫过高时,POD 和SOD 酶活性下降。本研究表明,随着干旱胁迫的延长,3 个坡位油蒿的POD 和SOD 酶活性逐渐上升,但当干旱胁迫过大时POD 和SOD 酶活性下降,这与冯士令等[24]、杨舒贻等[25]的研究结果均相似。不同坡位POD 酶活性顺序为:坡底>坡中>坡顶,由图2 可知,土壤含水量变化为:坡中>坡底>坡顶,POD 随土壤含水量呈现不规则变化,说明油蒿POD酶活性的变化与土壤含水量没有直接关系,可能由于海拔高度引起的其他气象调节变化导致[26]。SOD酶活性在不同坡位7 月和8 月顺序为:坡中>坡底>坡顶,与土壤含水量变化一致。9 月和10 月顺序为:坡中>坡顶>坡底。

坡位对油蒿的生理指标影响显著,各坡位油蒿生理指标的变化幅度和范围都不同,在干旱胁迫下,各项指标随着胁迫强度的增加而变化,油蒿叶片细胞膜透性、MDA 含量、POD 和SOD 酶活性都随干旱胁迫的增加而增加或者先增加后降低,这些生理指标具有一定的相关动态变化。当植物细胞缺水遭到伤害时,其产生的丙二醛具有较强的细胞毒性,影响植物的正常生长[27]。因此,研究植物的抗旱性对保护生态环境、绿化干旱地区有重要意义。本实验是在野外自然条件下进行的,与室内试验相比,缺乏一定的可控性,而且精确度也有一定的差异,后续研究将增加室内控制实验进行抗旱鉴定。

4 结论

坡中土壤含水量最高,各生理指标表现的抗逆性较强,所以油蒿适宜生长在地势居中的缓坡上,以满足植物生长发育的需要并取得较好的生态效益。