南宁市献血人群对登革热的认知情况及其影响因素分析▲

郭泽强 林健燕 周艳君 梁长威 陈 悦 罗必泰

(1 广西南宁市疾病预防控制中心办公室,南宁市 530023,电子邮箱:331820405@qq.com;2 广西南宁中心血站党政办公室,南宁市 530003)

登革热是由登革病毒引起的急性蚊媒传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播,流行于热带和亚热带的100多个国家和地区[1]。南宁市属高温高湿的亚热带气候,适宜蚊媒孳生繁殖,于2014年发生了本市有记录以来最大规模的登革热暴发流行[2]。本研究探讨2014年登革热大流行过后,南宁市献血人群对登革热的认知情况及其影响因素,现报告如下。

1 对象和方法

1.1 研究对象 于2016年8月至2018年8月,每月通过随机数字表分别选择南宁中心血站的一个采血点和采血日期,以在所选日期当天到所选采血点进行献血,且经过健康征询合格、血液初筛检测合格的献血者作为调查对象。

1.2 方法 (1)从献血登记表中收集献血者的性别、年龄、文化程度、职业、民族、血型、现住址等基本信息。(2)采用自行设计的问卷收集献血者对登革热的认知情况及献血前一年是否到过东南亚国家的情况。所有调查均在获得献血者知情同意的前提下,以面对面的方式进行,由献血者自行填写。均由经过统一培训合格的医护人员负责解释和回收调查表;回收时现场检查,并对缺漏项当面核实补充。共发放调查问卷1 786份,回收问卷1 501份,回收率为84.04%。在剔除逻辑错误的问卷后,最终获得有效问卷1 427份,有效率为95.07%。(3)采集所有调查对象肘静脉血5~6 mL置于2℃~8℃冰箱保存,并于当天送回实验室置于-20℃冰箱保存;血液采集后7 d内采用酶联免疫吸附试验[3]完成登革病毒NS1抗原和IgM、IgG抗体检测。

1.3 统计学分析 采用Epidata V3.1软件建立数据库;采用SPSS 16.0软件进行统计分析。采用Logistic回归模型分析献血者知晓登革热及其传播途径的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

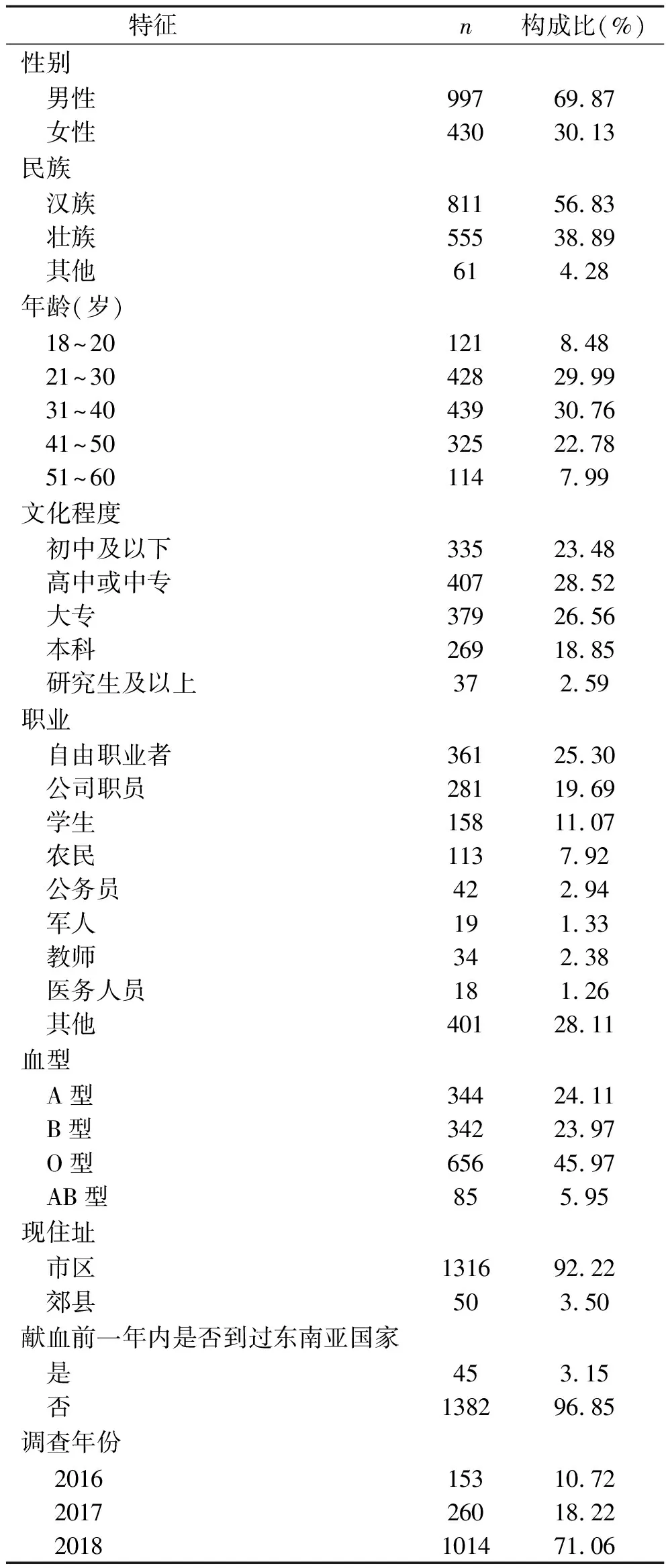

2.1 基本情况 1 427份血液标本中,共检测出登革病毒NS1抗原阳性21份,阳性率1.47%;IgM抗体阳性15份,阳性率1.05%;IgG抗体阳性66份,阳性率4.63%。1 427名献血者的基本特征见表1。

表1 研究对象的基本特征

2.2 登革热认知情况 1427名献血者中,63.84%(911/1427)听说过登革热,其中70.69%(644/911)知道登革热通过蚊子叮咬传播,而另外29.31%(267/911)对登革热传播途径认知错误,其中有97人认为可经呼吸道传播,55人认为可经食物传播,62人认为可经母婴垂直传播,133人认为可经动物咬伤传播;同时选择2条以上错误传播途径的献血者有72人,占传播途径认知错误总数的26.97%(72/267)。

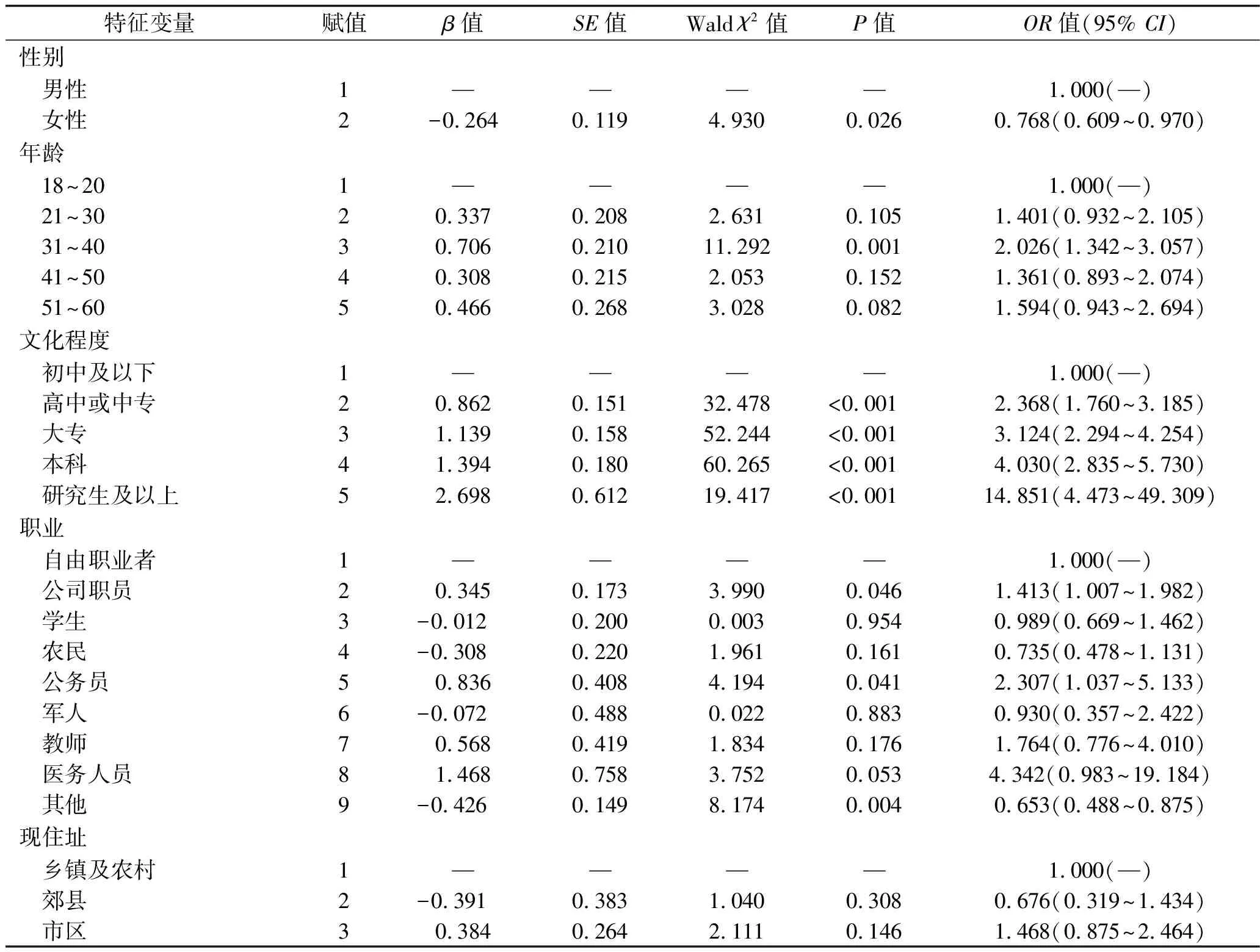

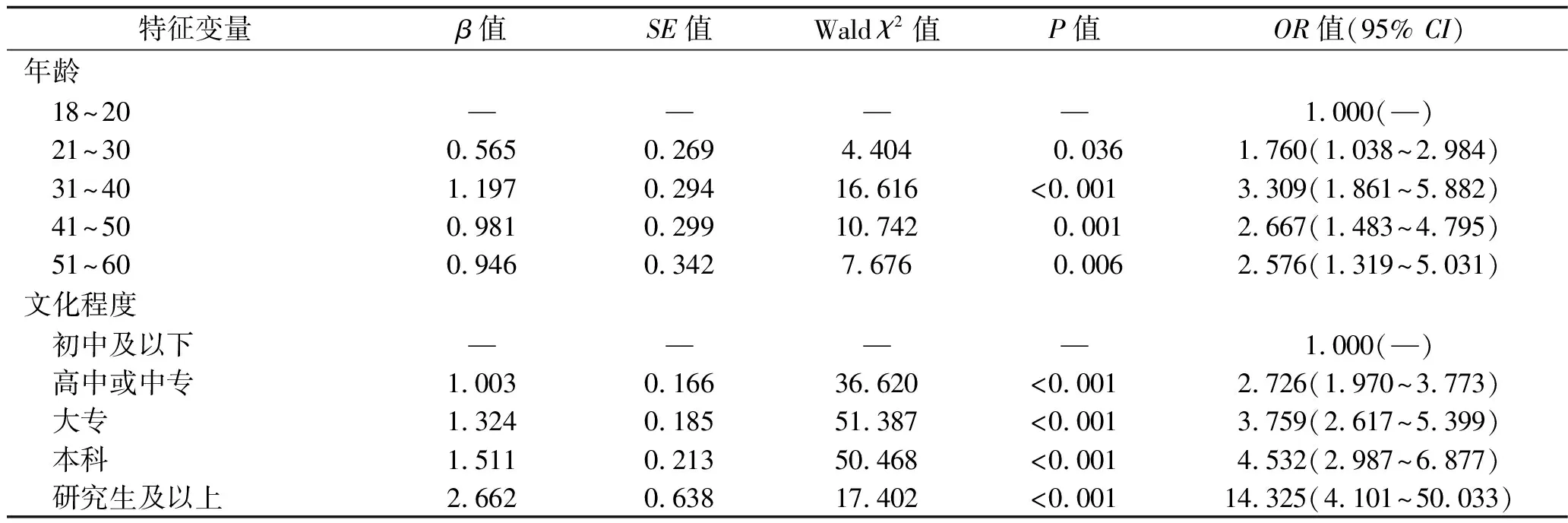

2.3 影响献血者登革热知晓情况的因素分析 分别以献血者的性别、民族、年龄、文化程度、职业、血型、现住址、是否到过东南亚国家以及调查年份、抗原抗体检测结果等因素为自变量,以献血者是否听说过登革热为因变量(听说过登革热赋值=1,没有听说过登革热赋值=0),进行单因素Logistic回归分析。结果显示,性别、年龄、文化程度、职业、现住址与登革热的知晓情况之间存在统计学关联(均P<0.05)。自变量的赋值及分析结果见表2。以是否听说过登革热为因变量,把单因素分析中有统计学关联的5个自变量同时纳入Logistic回归模型进行多因素分析,结果显示,年龄、文化程度与登革热的知晓与否有关(均P<0.05)。见表3。

表2 影响登革热知晓情况的单因素Logistic回归分析

表3 影响登革热知晓情况的多因素Logistic回归分析

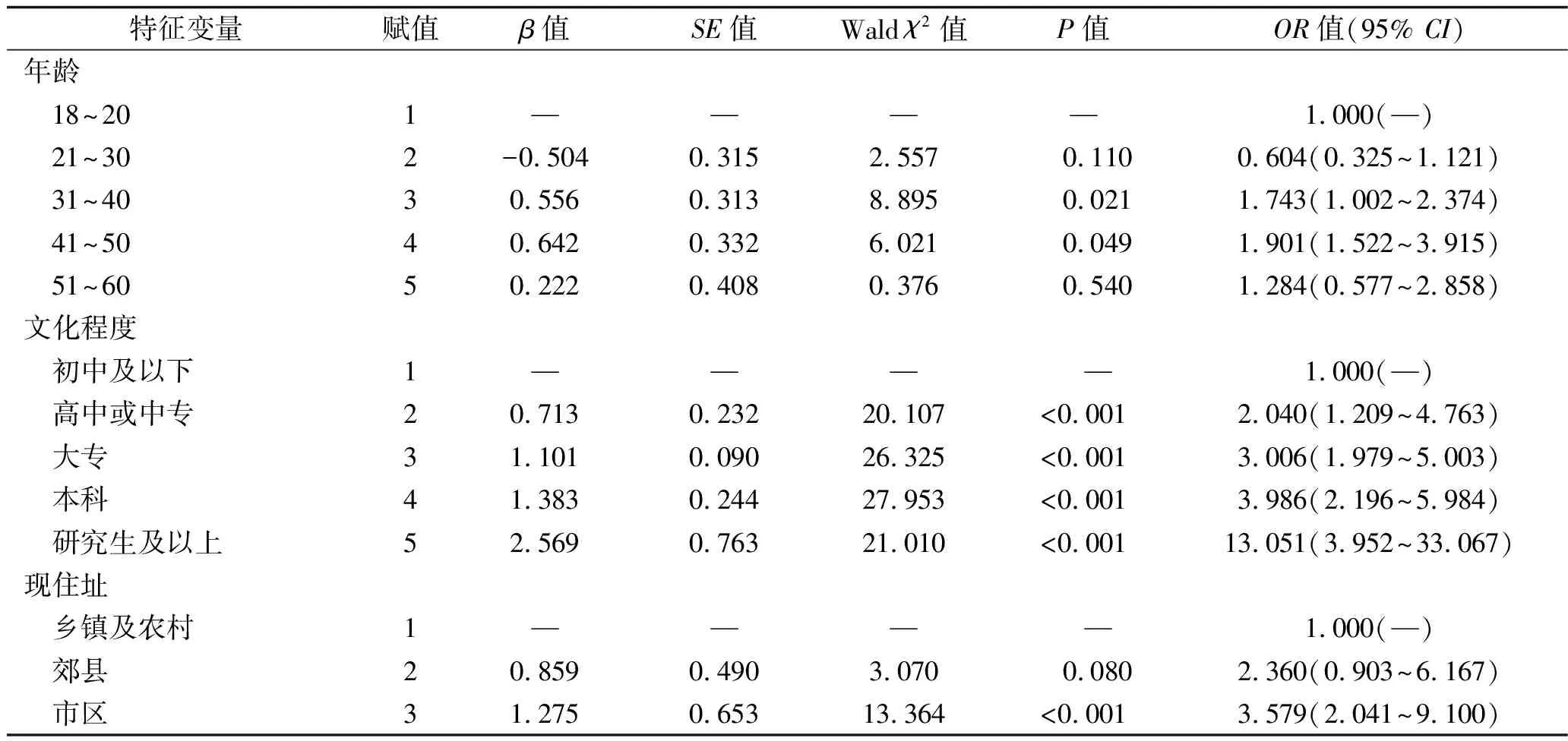

2.4 影响献血者登革热传播途径知晓情况的因素分析 分别以献血者的性别、民族、年龄、文化程度、职业、血型、现住址、是否到过东南亚国家以及调查年份、抗原抗体检测结果等因素为自变量,以献血者是否知晓登革热传播途径为因变量(知晓=1,不知晓=0),进行单因素Logistic回归分析,结果显示,年龄、文化程度、现住址与是否知晓登革热传播途径之间存在统计学关联(均P<0.05)。自变量的赋值及统计分析结果见表4。以是否知晓登革热传播途径为因变量,把单因素分析中有统计学关联的3个自变量同时纳入Logistic回归模型进行多因素分析,结果显示,文化程度、现住址与登革热传播途径的知晓情况有关(均P<0.05)。见表5。

表4 影响登革热传播途径知晓情况的单因素Logistic回归分析

表5 影响登革热传播途径知晓情况的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

全球75%的登革热感染者集中在东南亚和西太平洋地区[4]。南宁市作为中国-东盟博览会的永久举办地,是中国与东盟各国联系的桥头堡。每年经南宁市进出中国和东盟的旅游、经商、务工、学习人员日益增多,且南宁市地处亚热带,雨量充沛、温暖潮湿,独特的区位加上社会经济活动等因素使南宁市的登革热输入性病例增加,成为登革热传播和流行的高风险地区,极易造成暴发流行。2014年南宁市即因输入性病例引发了本市有疫情记录以来最大规模的登革热暴发流行[2]。

疫情发生后,南宁市迅速采取了病例和蚊媒监测、健康宣教、防蚊灭蚊等综合防控措施[5]。然而,本研究发现,即使在经历了登革热大流行后,南宁市献血人群对登革热防控知识的知晓率仍然较低,只有63.84%的献血者听说过登革热,从未听说过登革热的比例高达36.16%。听说过登革热的献血者中,知晓登革热传播途径的比例为70.69%。南宁市献血人群登革热的知晓率明显低于周边地区中广东省的76.6%~96.0%[6-8]和云南省的84.31%[9],说明南宁市登革热防控宣教的效果较差,公民相关知识掌握程度较低。在不知晓登革热传播途径的献血者中,选择2条以上错误传播途径的献血者达26.97%,提示南宁市献血人群对登革热传播途径的认知较混乱。

多因素分析结果显示,随着年龄的增长,听说过登革热者的比例上升,然而登革热传播途径的知晓率并没有随之上升,可能与南宁市献血人群只是随年龄增长而被动接收到“登革热”这一名词,没有主动进一步了解疾病的相关知识有关。文化程度是影响登革热认知的主要因素,这在一些地区的研究[10-11]中已得到证实。本研究也发现献血者文化程度越高,对登革热及其传播途径的知晓率越高(均P<0.05)。本研究还发现献血者的现住址与登革热传播途径的知晓率有关,郊县和市区的献血者知晓率高于乡镇和农村的献血者(P<0.05)。这可能与乡镇或农村居民对防病知识了解较少以及2014年登革热暴发流行时90%以上的病人发生在市区[2],疫情期间的健康教育主要集中在市区和郊县等有关。

登革热的流行与自然环境、社会环境密切相关,目前尚没有特效的治疗药物和有效疫苗,世界公认的防控重点在于针对人群广泛开展健康教育[12]。2014年登革热暴发流行期间,尽管南宁市通过发放宣传资料、张贴宣传海报和展板、开展健康教育讲座和现场宣传活动、发送手机短信、播放影音资料等形式开展健康教育[5],但本研究中群众对登革热的低知晓率和对传播途径认知的混乱等结果提示上述健康教育的效果并不理想。有研究结果显示,网络新媒体是居民主动获取登革热相关资讯的主要途径,而南宁市在疫情暴发流行期间却没有使用网络手段传递防治信息[10]。今后应充分发挥传统媒体和新媒体的作用,多渠道、多方式开展健康教育,尤其要注重开发适合低学历人群和乡镇及农村居民的健康教育材料,并选择合适的信息传递渠道,将登革热防治知识有效传递到各人群中,不断提高全人群的防病知识水平。

综上所述,南宁市献血者对登革热总体知晓率较低,年龄和文化程度是影响登革热知晓情况的因素,文化程度和现住址是影响登革热传播途径知晓情况的因素。本研究在研究对象的选择上具有一定局限性,我国的法定献血年龄是18~60岁,以献血者作为研究对象不能完全代表全人群的情况。因没有覆盖18岁以下及60岁以上人群,且献血本身作为一种爱心公益行为可能在公共服务积极性上也起到一定的筛选作用,献血者可能更主动参与到公共卫生防病相关工作中。由此可见,南宁市全人群对登革热的认知程度可能更低。因此,亟须根据不同人群特点采取针对性的方式开展持续深入的健康教育,以降低南宁市登革热的传播流行风险。