以基层民警为客体的舆情引导研究

——以“哈尔滨袭警案”为例

刘志强

(中国人民公安大学,北京 100038)

近年来,涉及公安机关和警察的负面信息,一直都是网络媒体追踪的热点。“瓮安事件”“于欢案”“庆安火车站枪击事件”等案件所引起的涉警舆情给警察队伍带来了严重影响[1]。为了发好公安声音、讲好警察故事、树好队伍形象,一大批公安新媒体如雨后春笋般发展起来。公安机关加强了对群众的舆情引导,却淡化了对基层民警的舆情引导。基层民警也可能成为舆情的参与者,应该加强以基层民警为客体的舆情引导。

一、“哈尔滨袭警案”舆情回顾及分析

(一)事件回顾

2017年1月27日,哈尔滨一量贩式KTV中5人因喝酒发生口角。属地公安派出所民警曲玉权和同事迅速赶到现场,在依法处置时曲玉权遭到违法犯罪嫌疑人袭击,不幸牺牲,时年38岁。此案在当时引起巨大反响,一时间缅怀民警成为网络的主旋律,不过随着新的热点问题的出现,此案在一周后归于平静。

1.舆情的产生

此案的舆情产生于两年后,即终审判决公布之后。2018年12月30日,最高人民法院“裁判文书网”公布了该案的终审判决书。袭击民警的被告人,最重的被判处有期徒刑13年。关注此案的民警首先将此案的判决结果发到网上,引起了部分民警对判罚的不满。2019年1月14日,个别网友在哈尔滨市公安局官微“平安哈尔滨”发布微博进行评论以表达对“哈尔滨袭警案”判决的不满。1月18日1时开始,“哈尔滨袭警案”逐渐在网上发酵,个别网友也开始在微博上发表对判决结果的不满。微博一经发出便立刻得到网友的响应,类似的微博也开始在网上转发,网友们质疑的焦点在于:“打死了一位警察,为什么最重仅判13年?”

2.舆情的高潮

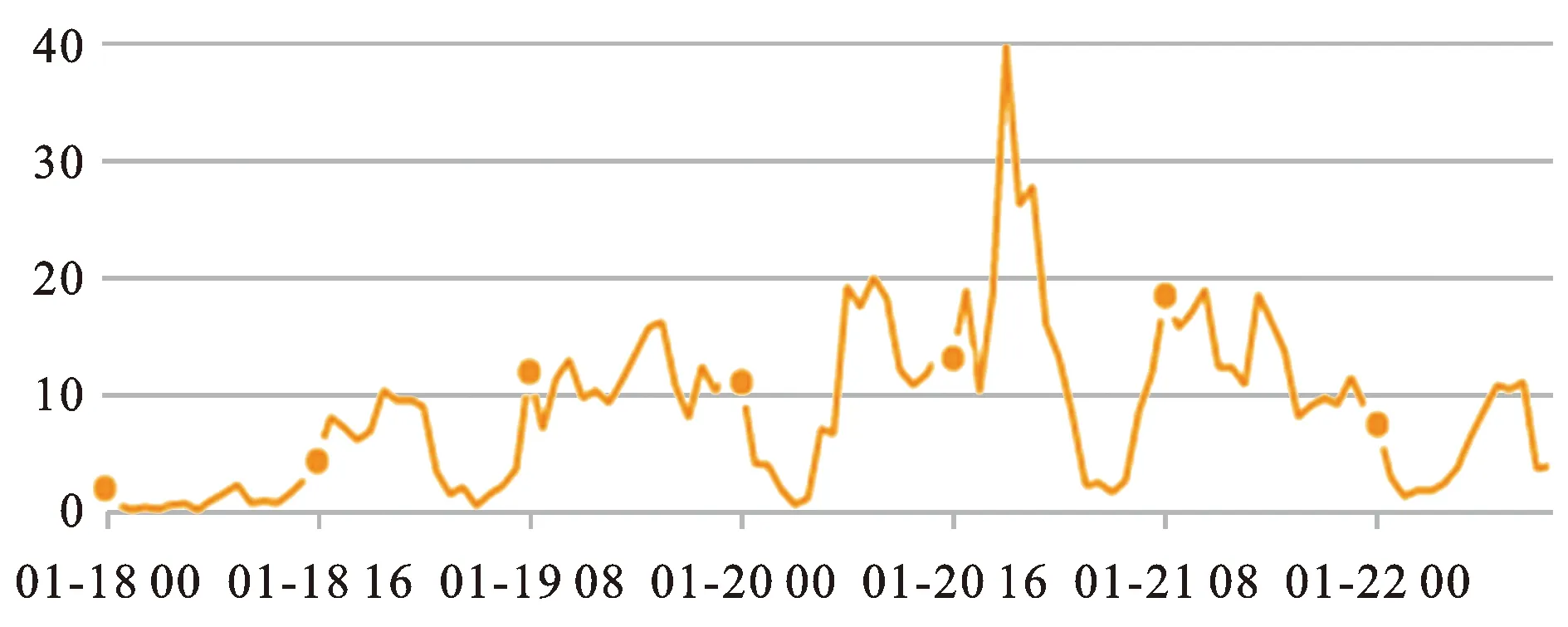

1月19日,又一袭警事件发生,青岛民警别立福在执勤过程中被犯罪嫌疑人捅伤,当场牺牲。人民公安报官方微信于1月20日发文《杀害战友的凶徒刚被判刑,又一名战友牺牲!转发呼吁严惩袭警!》,文章是这样描述哈尔滨袭警案件的:“袭击正在执行职务的民警曲玉权的被告人,最重的仅被判处有期徒刑13年,最轻的仅被判处有期徒刑6年。”[2]两个“仅”字,引起了网友的无限遐想,也让案件的影响进一步发酵。紧接着,中国警察网发布了一篇名为《不只曲玉权!刚刚,官方通报:民警执行任务牺牲!请严惩袭警者!》[3]的文章,两篇文章发出后引起了广大基层民警的热议。面对舆情的不断发酵,哈尔滨市中级人民法院于1月20日19时通过微博发布了“哈尔滨袭警案”的情况通报,但此做法并没有将舆情降低,反而引来了网友们对哈尔滨市中级人民法院的攻击,让舆情进一步发酵。如图1所示,截止1月20日20时,“哈尔滨袭警案”的热度从1月18日1时的1.98上升为此案网络舆情的峰值39.65(数据来源于“微热点”网站案例库)。

图1 “微热点”网站中“哈尔滨袭警案”的热度指数

3.舆情的波动和沉寂

1月21日,网友们依旧在转发相关文章,讨论此案,但舆情已逐渐淡化。1月22日8时25分,哈尔滨市中级人民法院在法制网发表文章《六人被判处十三至六年徒刑 完全符合罪责刑相一致原则》,进行舆情引导。可是文中对民警伤情的解释和二审判决书存在不符,这使本已下降的舆情再次上涨。随着“人民日报海外版侠客岛”在1月24日发表名为“袭警判决为何引发争议:司法必须考虑示范效应和公序良俗”的文章,舆情才逐渐沉寂。

(二)对“哈尔滨袭警案”涉警舆情的分析

对本案分别从公安官媒、公安自媒、哈尔滨市中级人民法院三个方面进行舆情分析:

1.公安官媒的“引战”和沉默

此次舆情的产生与人民公安报官方微信和中国警察网的文章有一定关系。人民公安报官方微信敢于为基层民警发声收获了民警的好评,但文章中个别用词欠妥,两个“仅”字易被读者理解为对判罚的不满;题目中的“转发呼吁严惩袭警!”本意是让社会关注袭警入刑、为警察群体争取权益,但转发的效果不如预期。此案反映的执法环境恶劣、民警保障不足、法律不完善等问题使基层民警将工作、生活中的负面情绪带入到对此案的讨论中,越来越多的基层民警开始了解、热议此案。朋友圈中一篇篇呼吁袭警入刑文章的背后隐含着基层民警对工作压力大、执法环境恶劣的无奈情绪,评论、转发的行为也可看作基层民警抱团为自己争取权利的一次尝试。

与人民公安报官方微信和中国警察网的急于发声不同,在“哈尔滨袭警案”舆情危机中,微博“平安哈尔滨”没能及时发现评论中的舆情苗头,对评论中反映的问题没能做到及时关注和回复,给网友留下了淡漠的印象。虽然微博“平安哈尔滨”在此案中没有促进舆情的发酵,但如果能通过对评论的及时关注和回复发现舆情苗头、引导舆情,就可以更好地遏制舆情的产生和发展,树立起积极主动、敢于担当的形象。

2.公安自媒体代表基层民警发声

公安自媒体大多由基层民警以个人名义创办,此次舆情事件中公安自媒体通过写文章的方式对“哈尔滨袭警案”进行连续报道、对袭警入刑进行呼吁,个别自媒体并没有考虑到自己的示范作用,反而肆意宣泄不满情绪。通过“微热点”网站的分析工具对此案分析发现,微博上的公安自媒体发帖最多,“平尽不平事”发布文章806篇,“小贝贝999”发布文章348篇,“无畏无为无语无欲”发布文章324篇(资料来源于“微热点”网站)。微信中公安自媒体很多,知名度高,在基层民警中有很多粉丝,如“police”“警眼看天下”“瓜尔佳”“阿sir”“警事V言”等,发表的文章站在基层民警的立场,力求表达警察群体的心声,故而活跃在朋友圈中。以公众号“警眼看天下”为例,1月19日,该公众号发表了一篇名为“听说打死个警察只判13年,见着警察往死里打吧!”[4]的文章,标题和内容都表示出对判罚结果的不满,文章的措辞迎合了基层民警对判罚不满、无奈等负面情绪。这篇文章的阅读量超过了10万,并迅速在基层民警的朋友圈中转发。高转发、高评论反过来又激励公安自媒体继续为基层民警发声,形成不利于舆情引导的恶性循环。

3.哈尔滨市中级人民法院应对舆情的启示

哈尔滨市中级人民法院虽然吸取了以往涉警舆情案例中的经验教训,通过及时发声、公开信息等方法引导舆情,但由于引导经验不足,个别做法欠妥,使自己陷入了舆情的漩涡。首先,哈尔滨市中级人民法院对舆情的反应及时,但通报口吻过于官方,对网友质疑的问题没有明确解答,疏远了和网友的距离。面对舆情不断发酵,该院在1月20日晚发布了案情通报,通报从案件基本情况和法院评查意见两方面试图引导舆情,但网友翻出了2012年“史英才案”与“哈尔滨袭警案”作对比。民警史英才被三名暴徒殴打导致冠心病发作死亡,大连市中级人民法院判处主犯死缓,两名从犯分别获无期徒刑与有期徒刑11年。网友的质疑在于:同样是袭警致死,判罚结果却明显不同。其次,面对舆情的压力,哈尔滨市中级人民法院选择删帖等办法进行回应。通报没能起到引导舆情的作用,反而成为一些不理智网友质疑、抨击的对象,该院微博的评论区一时间充满了质疑声。评论区沦陷后,其选择采用删帖等方式进行回应,但更加合理有效的办法是:针对网上的质疑做出解答再次发帖。最后,哈尔滨市中级人民法院的前后表述存在出入。1月22日8时25分法制网发表了一篇题为《六人被判处十三至六年徒刑 完全符合罪责刑相一致原则》的文章。文章中,该院的工作人员针对公众最为关心的问题进行了解答,由于选择了比较专业的媒体进行舆情引导,并且针对网友提出的质疑进行了回应,配合其他媒体转发该文进行扩散、评论,舆情开始有趋于平息的迹象。但是,有网友将文章与二审的刑事附带民事裁定书进行了对比后发现其表述前后不一致,使得进行解释的工作人员也成为被抨击的对象。这一乌龙事件使得该院利用专业媒体进行舆情引导所做的努力付诸东流。

二、对基层民警舆情引导的思考

虽然“哈尔滨袭警案”的舆情很快退去,但其暴露出了一个易被忽视的问题,即:基层民警也可能成为舆情的参与者。

社会转型期,基层民警的工作具有危险性高、负面性强、压力大等特点,执法环境差、工作时间长、待遇不高等问题一直没能彻底解决,这些问题使基层民警的负面情绪不断累积。此次舆情事件中,部分基层民警没能起到引导舆情的作用,反而成为舆情的参与者,促进了舆情的产生、发酵,不利于维护社会稳定。公安机关在舆情引导中对人民大众格外重视,对基层民警的舆情引导不够重视,应该加强对基层民警舆情引导的重视并利用公安官媒和公安自媒体进行引导。

(一)重视对基层民警的舆情引导

截至2019年4月,全国公安机关共开设各类新媒体账号超过5万个,覆盖粉丝规模过亿,年阅读量近千亿,是体量最大、最具规模的政务新媒体集群之一。2019年4月25日,公安部与抖音签约体现了提升公安宣传传播力、引导力、影响力、公信力的决心[5]。

但是,当前的宣传工作对象是普通百姓,对于公安机关内部的民警往往缺乏重视。公安机关面对网络舆情的压力,往往以下达命令的方式简单要求基层民警不发声、发对声,只保证了不出现网络舆情却没有向基层民警提供纾解情绪、表达意见的渠道,没有解决可能引发舆情的问题。面对越来越大的媒体压力,一些基层民警不得不利用网络为自己正名。随着公安话语权的提升,反华势力利用涉警舆情煽动普通百姓仇视警察的阴谋被一一化解,他们也许会利用基层民警的负面情绪作为破坏社会稳定的新手段,所以,及时对基层民警进行舆情引导是必要的。

(二)加强公安官媒的舆情引导工作

“瓮安事件”“于欢案”“庆安火车站枪击事件”等案件给警察群体带来的惨痛教训使公安机关越来越重视公安官媒的建设。以抖音和今日头条为例,截至2019年3月,各类公安政务抖音号共有2 114个,发布短视频12.4万条,产生播放695亿次;在今日头条平台,共有公安头条号9 809个,占政务头条号总数的12.3%。公安头条号发布文章255万篇,占全部政务号文章总数的17%,产生阅读230万次,占总体政务号的34%。另外,“扫黑除恶专项斗争”获得9 043万次阅读,“净网2018”获2 697万次阅读,“致敬公安英雄”获2 641万次阅读,“‘放管服’改革措施”获2 383万次阅读,“枫桥经验”获847万次阅读[6]。但是,一些公安官媒在“哈尔滨袭警案”舆情危机中所发挥作用还不尽如人意,公安官媒应继续加强舆情引导工作。

第一,要重视互动沟通,及时发现舆情苗头。任何舆情的形成都要经历一个信息传播、受众接受辨别、统一思想认识和向外扩散的过程[7]。其中,信息的传播和受众接受辨别是舆情形成的初始阶段。在此阶段,公众的主导意识还未形成,是进行引导的最佳时机。但实际工作中,一些公安机关对涉警舆情苗头容易出现轻视疏忽、麻痹大意、反应迟钝、疏于引导等问题,往往是舆情危机形成后才仓促应战,错过了最佳引导时机。对于网友的评论没有互动,甚至不看评论,很难发现舆情苗头。想要在引导舆情上更进一步,必须找到规范化、技术化的办法,及时鉴别出有舆情苗头的评论。

第二,要对舆情事件敢发声、发对声。“哈尔滨袭警案”舆情危机中,公安官媒态度的两极分化都没有起到引导舆情的作用。人民公安报官方微信和中国警察网站在基层民警的立场,为基层民警发声,获得了民警们的一致好评,但措辞不严谨,掺杂个人情感,不利于舆情引导工作的开展。微博上的公安官媒从舆情产生到结束每日平均发七八条微博,但与案件有关的不多,再加上对网友的评论和质疑没有进行互动,与人民公安报官方微信、中国警察网等媒体形成对比,便给人留下了“淡漠”的印象。对舆情事件敢发声、发对声,可以让基层民警感到一丝安慰,也可以起到引导舆情的作用[8]。通过危机处理树立的形象更能为自己加分,更能深入人心。

(三)利用公安自媒体引导基层民警舆情

自媒体的发展,使社会进入全民记者时代,人人都可能是评论家,这是社会发展的大趋势。自媒体之所以叫自媒体,就是因为它具有相对的独立性、自由性、随意性、主观性等特点。自媒体发布的内容一般来说与个人好恶、利益纽带、文化素质、情感宣泄、价值观、个性特点、自身地位等密切关联,这就必然导致自媒体在内容选择和传播上,不会完全符合新闻传播规律。

自媒体的增多让更多的普通人有了话语权,这自然也包括公安自媒体。特别是在当今纷繁的社会转型期和复杂的国际国内局势面前,警察利用自媒体作为宣传阵地,有着不可替代的积极作用。不少公安自媒体在引导涉警舆情、宣传防范诈骗、教网民应急处置方法、指导自救方法、各类公共事务预警等诸多方面起到了很好的教科书作用。正因为如此,警察自媒体越来越受到网友的欢迎和赞扬。

同时,作为警察队伍中的一员,他们往往能从基层民警的立场对基层民警的工作进行报道,对政策进行解读,依靠网络匿名性敢说话,也因此吸引了很多民警粉丝。始终站在基层民警的立场使公安自媒体逐渐成为基层民警的意见领袖,应在规范公安自媒体的同时把它利用到基层民警的舆情引导上。

首先,应对公安自媒体进行规范。有关部门可以通过明确的规章制度,规范他们发声的内容、态度和分寸,对内容进行审查,更好地服务基层民警。其次,应对自媒体的负责人进行培训、教育。有些民警创办公众号,组织不知情不利于管理。自媒体负责人的管理,不应由现实中的领导负责,而应由负责舆情引导的专业人员进行线上的培训、教育和管理[9]。对于牵涉民警利益可能引发民警舆情的信息应格外注意,及时向有关部门反映,民警自己也应注意文章的内容、措辞、隐含的态度等。最后,应在公安自媒体中树立意见领袖。有关部门可通过投票的方式选出影响力最大的几个自媒体,通过举办研讨会、颁奖典礼等活动将公众号的创办者集中起来并进行研讨。通过给予物质奖励将他们纳入到舆情引导的队伍中,并作为意见领袖在舆情产生后及时发表文章进行引导。

三、结束语

“哈尔滨袭警案”的舆情随着“人民日报海外版侠客岛”的发文而渐渐沉寂,但基层民警工作压力大、执法环境恶劣等问题依然存在。此案中基层民警首度成为舆情的参与者,这显然不利于公安队伍的建设和社会的稳定。所以,公安机关的舆情引导工作已不能只把民众作为对象,对公安队伍自身尤其是基层民警的舆情引导工作急需得到重视,并利用公安官媒和公安自媒体对基层民警进行舆情引导,更好地维护社会稳定。