高轨移动通信卫星发展现状与趋势分析

文|王健 范静 孙治国

中国空间技术研究院通信卫星事业部

一、前言

卫星移动通信系统能够为各类移动用户提供广覆盖、高质量的话音、短消息、传真和数据服务,具有重要的民用和军用价值。自20世纪90年代以来,国际上陆续建成了以 “瑟拉亚”(Thuraya)、“国际移动卫星”(Inmarsat)、“地网星”(TerreStar)为代表的高轨卫星移动通信系统和以“铱”星(Iridium)、“全球星”(Globalstar)、“轨道通信”(Orbcomm)卫星为代表的低轨卫星移动通信系统,大大提高了危、急、险、灾情况下的通信服务水平,并在快速向多业务宽带卫星移动通信系统方向发展。

2016年8月,天通一号01星成功发射,迈出了我国自主区域卫星移动通信系统建设与应用的第一步。《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》明确提出将在“十三五”期间启动我国全球卫星移动通信系统建设,《国民经济和社会发展十三五规划纲要》也已将“天地一体化信息网络”列入科技创新2030重大工程项目。在此背景下,我国正在开展下一代高轨移动通信卫星系统的规划论证和关键技术攻关。

本文在总结国内外高轨移动通信卫星系统技术现状基础上,结合目前天地一体化通信网络研究中的通信体制技术演进、星地融合移动接入、地面辅助单元技术等研究热点,对高轨移动通信卫星系统的趋势和发展方向进行探讨,并提出对我国高轨移动通信卫星的发展建议。

二、高轨移动通信卫星系统建设现状

1.国内外建设情况

1995年以来,国际上先后建设了十余个卫星移动通信系统,除日本技术试验卫星8号(ETSVIII)和Thuraya-1卫星外,均实现了运营服务。国际高轨移动通信卫星根据有效载荷技术水平大致可以分为三代,每一代变革经历约8年。第一代是以移动卫星通信(MSAT)和Inmarsat-3为代表的采用星上模拟载荷的移动通信卫星,对移动通信支持能力较弱,用户终端多为便携式终端;第二代是以Thuraya和Inmarsat-4为代表的采用星上数字化载荷的移动通信卫星,星上具备处理交换能力,能够较好地支持手持终端和宽带移动接入;第三代是以TerreStar-1和天地通一号卫星(Skyterra-1)为代表的采用地基波束形成技术的移动通信卫星,星上透明转发,能够广泛支持多种移动数据业务。除Inmarsat-4卫星系列外,第一代和第二代移动通信卫星的主要业务是话音;第三代移动通信卫星系统容量和终端支持能力加倍提高,DVB-SH等业务也逐渐成为移动通信卫星的重要业务类型。

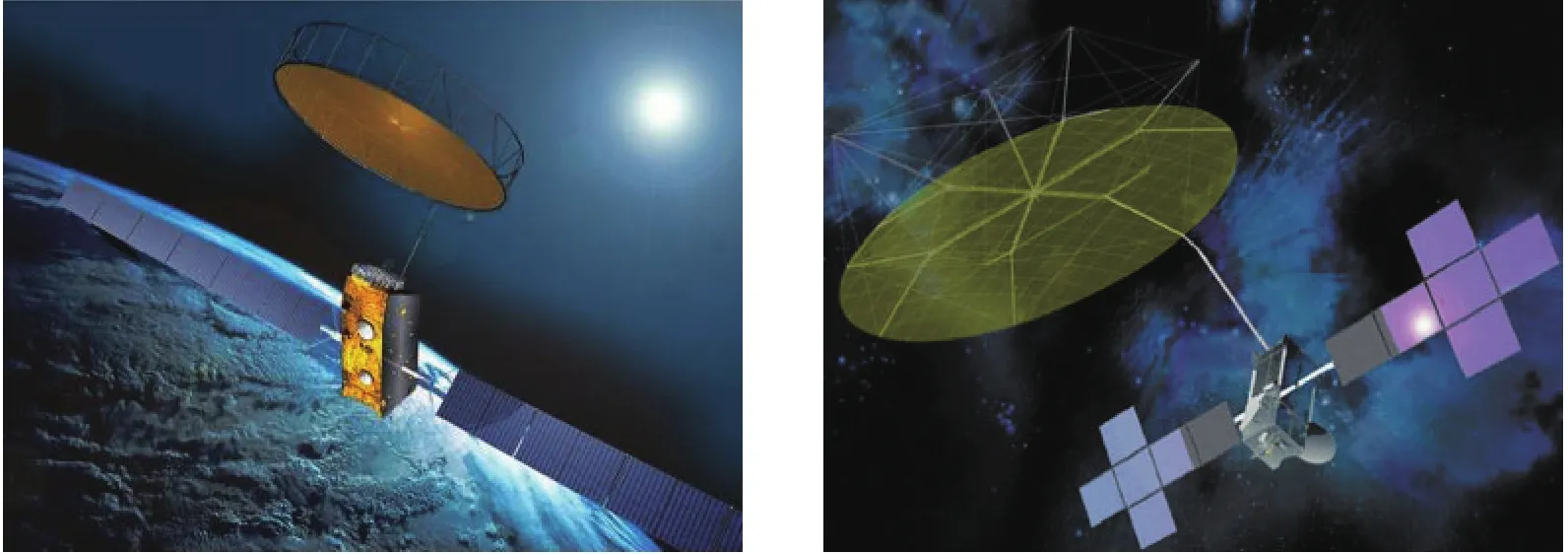

在有效载荷技术上,国外高轨移动通信卫星经历了从星上模拟波束形成透明转发,到星上数字波束形成处理交换,再到地基波束形成透明转发的演进历程。模拟波束形成技术和透明转发技术广泛应用于初期阶段,以印度尼西亚格鲁达一号(Garuda-1)和ETS-VIII为典型,其技术核心是MMIC或LTCC模拟波束形成矩阵,最大可形成100多个点波束,支持多种类型业务。数字波束形成与星上处理交换相结合,以Thuraya和Inmarsat-4为代表,一般采用ASIC技术实现,可形成200~300个点波束,提供灵活的波束形成、信号处理交换和单跳通信能力。地基波束形成技术通过星地一体的方式提供透明信号传输,降低了卫星载荷复杂度,以TerreStar-1和SkyTerra-1为代表,能够灵活形成超过500个点波束,单星容量相对于Thuraya和Inmarsat-4卫星提升达5~10倍,同时满足良好的后向兼容性(见图1)。星上数字波束形成及交换处理、地基波束形成将成为高轨移动通信卫星系统的发展趋势,两者各有优势,难以完全相互替代。

图1 Inmarsat-4和TerreStar-1移动通信卫星在轨构型示意图

在卫星平台技术上,卫星移动通信载荷呈现出重量大、功耗大、热耗高且集中的特征,大型可展开网状天线的应用更为卫星的构型布局带来了诸多困难,欧洲阿斯特里姆公司(Astrium)和美国波音公司分别在欧洲星3000(Eurostar-3000)和卫星广播业务702(BSS-702)平台基础上开发了移动通信卫星专用的Eurostar-3000GM和BSS-702GEM平台,均属于超大型高轨卫星平台。国外移动通信卫星普遍采用倾斜轨道工作模式和电推进、可展开辐射器、南北耦合热管等技术,以解决卫星寿命和散热问题。

我国在2016年8月成功发射了天通一号01星,迈出了我国自主区域卫星移动通信系统建设与应用的第一步。卫星基于东方红四号平台研制,形成109个点波束覆盖我国领土、领海及周边地区。星上透明转发,通过信关站实现两跳通信,同时支持5000个话音信道,可为30万用户提供话音、短消息、传真和数据等服务。

2.发展趋势分析

总的来看,国际上高轨卫星移动通信系统技术发展有以下明显特点:

1)天地一体化趋势明显:卫星移动通信与地面移动通信逐步融合,通过标准化的核心网实现与地面移动通信系统的互连互通。通过地面辅助组件技术,使卫星终端与地面终端合二为一,具备卫星通信和地面通信无缝切换的能力。

2)有效载荷得到加强:Skyterra卫星天线口径达到22m,多波束天线技术快速发展,从模拟波束形成发展到数字波束形成和地基波束形成,波束形成能力提高到约500个,大规模星上处理交换技术得到应用,可实现单跳通信能力。

3)通信体制技术演进:卫星移动通信体制紧跟地面移动通信系统演进。GMR-1(TS 101 376《地球同步轨道卫星无线接口规范》系列标准)标准逐步演进到GMR-1 Releasel、GMR-1 Release2和GMR-1 Release3,其中Releasel是基于全球移动通信系统(GSM)标准,支持基本的电路域话音和传真业务;Release2是基于通用分组无线业务(GPRS)标准,支持分组数据业务;Release3是基于3G标准,但空中接口基于EDGE技术,支持分组数据业务,最高速率可达592k比特每秒。

4)终端小型化智能化:终端类型从固定、车船机载终端向手持终端发展,逐步实现卫星移动通信的个人化。TerreStar卫星的GENUS智能手机终端已经与普通地面移动电话相当。

5)业务融合趋势显现:数据业务日渐超越话音业务,成为卫星移动通信的主要业务类型,卫星移动业务向宽带化发展。

三、我国高轨移动通信卫星发展的机遇和挑战

长期以来,我国通信卫星系统的发展主要立足于地球静止轨道卫星,为国土及周边地区提供区域通信服务。随着我国国家利益的全球化发展战略和信息安全的需求,构建具有全球覆盖能力的卫星通信系统是我国未来卫星通信系统建设的必然趋势,商业市场潜力巨大。

卫星移动通信市场迅速发展扩大,各类需求不断提高,对高轨移动通信卫星系统的能力提出了更高的要求。根据中国电信的市场调查,我国卫星移动通信潜在用户数量达到1300万户,用户业务需求覆盖手持终端k比特每秒量级的基本移动语音通信,以及具有不同服务质量和等级的中低速数据服务。考虑到现在用户需求旺盛的情况,现在是高轨移动通信卫星发展的很好的机遇。

根据移动通信卫星发展需求与趋势,为牢牢把握住现有的机遇,高轨移动通信卫星系统的建设发展必须着力解决如下问题:

1)拓展系统覆盖:增加单颗卫星的波束数目和覆盖范围,同时构建多星组网的星座系统,扩展全球覆盖,满足用户在全球范围内的移动接入需求。

2)增强系统容量:大幅增加卫星移动通信系统可支持的用户数量,以适应用户规模的不断壮大和移动物联网时代的大量机器类通信(MTC)需求。

3)提升传输速率:将单信道传输速率提升至兆比特每秒量级,可为用户不断涌现的移动互联网数据业务提供可与地面移动通信网络相媲美的接入能力。

4)促进网系融合:在系统架构、技术体制、应用模式等方面进行优化设计,实现卫星移动通信系统与地面通信网络系统的互联互通和一体化融合。

同时,高轨移动通信卫星系统的发展还面临着来自高通量通信卫星(HTS)、中低轨移动通信星座以及自身技术发展瓶颈的严峻挑战。

1)高通量通信卫星通过采用多波束天线、频率复用、超宽带转发器等技术,大幅提升卫星数据吞吐量,再配合用户终端、关口站的星地一体化设计,可以为飞机、轮船、火车、汽车等高速移动载体提供广域宽带通信服务。全球各大卫星运营商都在积极推动HTS卫星部署,全球HTS卫星订单上千颗,是通信卫星领域发展最快、关注度最高的一类卫星系统。

2)中低轨移动通信星座具有更低的传输时延、更好的全球覆盖性,国际上Iridium、Orbcomm、Globalstar均已在保持频率和星座构型持续性的条件下,由一代系统向二代系统演进,具有载荷能力更强、功能更综合、应用定位更准确的趋势。O3b中轨系统主要为大客户提供互联网接入服务,一网公司(OneWeb)、美国太空探索技术公司(SpaceX)等新建系统主要开展面向个人的宽带互联网业务。新一代中低轨系统还在北极航线的监视和通信等方面,对地球静止轨道(GEO)系统发起了强有力的挑战。

3)高轨移动通信卫星的自身技术发展对高承载卫星平台、星上灵活处理载荷、大口径多波束天线、先进通信传输增强技术及星地一体化资源管理和运行控制提出了更高要求。同时,L频段、S频段、UHF频段频率资源的使用趋于饱和,频谱监测和干扰控制日益复杂;大规模星载数字处理器件的空间环境防护问题,对我国星载ASIC工程化工业基础和核心技术自主可控提出了严峻挑战。

四、我国高轨移动通信卫星发展建议

我国卫星移动通信市场潜力巨大,用户需求正在向多功能融合、宽窄带协同、多频段共存和天地一体化方向发展。借鉴国外发展经验和教训,我国高轨移动通信卫星系统的建设发展应重点考虑以下几个方面的问题。

(1)加强用户需求分析,完善顶层规划论证,推动体系协调发展

随着卫星移动通信市场和技术的发展,单纯的移动话音和短信业务已经不能满足越来越高的数据和通信要求,未来的卫星移动通信系统将融合越来越多的其他功能。例如,铱星二代系统兼具航空、船舶监视功能,多个卫星移动通信系统同时支持卫星定位服务。

国际移动卫星公司的前四代卫星系统都采用L频段,以Inmarsat-4星座为基础,构建了目前唯一的全球性L频段卫星通信网络,积累了大量稳定的用户群。Inmarsat-4投入运营不到三年,在2008年就启动了Inmarsat-5系统研发,将L频段业务拓展到Ka频段,以该频段的VSAT业务作为未来新的收入增长点,构建全球宽带移动卫星通信网络,即Global Xpress。从2013年12月到2015年8月,Inmarsat-5星座3颗卫星发射入轨完成组网,属于典型的高通量卫星。Global Xpress系统建设与布局,在一定程度上显现出当前国外宽带和窄带移动通信卫星市场加速融合的发展趋势。网络服务设备根据用户需求和网络运行情况自动选择网络路由,实现L频段高可靠性和Ka频段高带宽、高速率的优势互补,为用户提供独特的混合应用解决方案,使得用户在偏远和恶劣环境下的通信能力达到前所未有的适应性、灵活性和可靠性。

另外,高轨卫星和中低轨卫星在设计思想、技术手段、应用领域等方面都存在明显差别,分别代表了卫星移动通信领域内的两个发展方向,各有其优势和不足,必将互为补充、协调发展。高轨卫星应以我国及周边地区为主要覆盖范围,逐步向全球发展,提供高可靠通信和大用户容量。中低轨卫星考虑发展宽带互联接入能力,满足全球动态调配和区域宽带通信服务。

(2)加强星地一体设计,优化系统应用能力

星地一体设计应站在系统高度,从用户、应用和运营的角度出发,通过空间段卫星、地面段运控系统和用户段终端设备的协同规划、统筹设计,达到星地指标合理分配、能力均衡,使系统应用能力最大化。

多输入多输出(MIMO)技术已成功应用于地面4G蜂窝网络、IEEE 802.11无线局域网络等系统中,可以在不增加传输功率和带宽的情况下增强无线链路传输能力。现有的移动通信卫星系统中,用户链路采用单极化进行通信。利用双极化通道(左旋/右旋圆极化或水平/垂直线极化)构建2×2的MIMO传输信道,在双极化用户链路信道上同时进行用户信息的传输,可获得MIMO分集或复用增益,增强系统的传输可靠性和通信速率。为实现卫星移动通信双极化MIMO传输,需要设计相应的导频对交叉极化信道进行测量。

为改善对小型化手持终端的通信传输能力,高轨移动通信卫星需提升卫星本身的接收G/T值。卫星G/T值的提升主要通过增大卫星天线的口径、提高波束的增益。但是,受限于卫星平台能力和火箭运载能力,卫星天线口径不可能无限制地增大。考虑通过多颗卫星重叠覆盖同一区域,该区域内的用户上行信号由两颗卫星分别接收后进行分集合并处理,这样可获得多星链路分集增益,等效地提升了多星协作传输系统整体的接收G/T值。通过多星协作传输增强,可以在保持单颗卫星的天线口径和波束增益不变的前提下,增强对小型化终端的传输服务能力,减小了空间段的建设成本和建设周期。多星协作传输增强技术必须基于多星的地面统一资源管理,并且需要控制多星之间的信号同步(见图2)。

图2 多星协作传输增强系统示意图

(3)借鉴地面先进技术,加速业务融合应用

高轨移动通信卫星系统的发展应面向星地一体化趋势,加速实现与地面移动通信网络的融合应用。地面辅助单元(ATC)或增补地面单元(CGC)技术,是在卫星通信系统中增设地面辅助基站,用于解决卫星通信在受遮挡场景以及建筑内部性能不佳的问题,卫星和大量ATC基站组合在一起可以实现大区域无缝覆盖,即使没有卫星,用户在大量ATC基站覆盖的服务区仍然能够享受移动通信服务。一般而言,地面ATC基站和卫星共用同一段频率资源,采用相同的空口信号格式和通信体制,并且共同连接到统一的核心网进行网络管理。用户终端可以根据信号强度等判决准则,在地面ATC网络和卫星网络间实现无感切换。终端在系统的控制下能够自动在ATN和SBN之间进行无缝切换,终端用户不会感觉到是通过ATC基站还是通过卫星进行通信。ATC技术的工程应用必须获得频谱管理部门的批准,允许将卫星通信频段应用于地面通信网络中。

随着第五代(5G)移动通信标准化工作的逐步深入,5G核心技术逐渐凸显,未来的5G系统将会构建在以大规模天线、新型多址、新型调制编码、超密集组网、全双工、高频段通信等为核心的新空口技术(5G NR)和以网络功能切片化为代表的网络演进架构之上。针对卫星系统的特点,在5G卫星通信标准设计时,需重点考虑传输信道、频率计划、链路预算、移动性管理等问题。通过5G标准化中对卫星通信的研究,可促进高轨卫星移动通信网络和地面蜂窝通信网络的系统架构和技术体制的融合。

五、结束语

本文基于国内外技术发展现状和高轨移动通信卫星技术基础,分析了我国高轨移动通信卫星发展面临的机遇和挑战,根据用户需求正在向多功能融合、宽窄带协同、多频段共存和天地一体化方向发展的趋势,探讨了以多体系协调发展、星地一体应用能力设计、多业务融合应用为特征的高轨移动通信卫星技术发展方向。