城市双修导向下滨水空间更新发展与范式转变:苏州河与埃姆歇河的分析与启示

王 敏

叶沁妍

汪洁琼*

1 研究背景与研究目标

中国的城市发展已经进入一个以快速发展与结构性调整并行互动为特征、以提升质量为主的转型发展新阶段[1],需要改变过去“大拆大建”式的粗暴手段,并积极倡导“生态修复”与“城市修补”相结合的城市发展转型策略,因此亟须探讨新形势下以“城市双修”为核心的更新发展可能存在的新特征、新路径及其机制创新。滨水空间是城市环境中最为典型、复杂、集中和活跃的构成要素的总和[2],是城市重要的甚至是核心的公共开放空间,承担着水质净化、雨洪调节、提供游憩机会等多种生态系统服务,已再度成为人们关心向往的场所和城市更新的关注热点。通过文献梳理可以发现,国内最初对滨水空间的更新改造集中于对河流污染和河道淤积等进行治理,抑或以考虑城市防洪安全为主,对河流采取直化渠化、拦水建坝、边坡硬化等水利措施,割裂了河流及其腹地的联系;此后借鉴国外20世纪中期的经验,逐渐转变为以挖掘滨水空间的经济价值为主,着手滨水空间的功能置换与开发利用;近年来随着生态文明、海绵城市等生态实践的倡导,在追求生态实践治愈地球生态危机的过程中[3],河流生态恢复被提上日程。与之相比,近年来国外城市滨水空间更新过程中功能性提升与社会性重构并重,例如芝加哥滨水区、英国伦敦码头区、日本神户港口和多伦多皇后码头等,成为城市社会转型发展的引擎、城市文脉传承的载体,以及凸显城市风貌特色的重要品牌。

如何通过生态修复从根本上解决城市滨水空间的环境问题?如何通过城市修补真正实现城市滨水空间的全面复兴?如果说建成空间物理属性的变化仅仅是城市双修的外在形式,那么实现滨水空间可持续演变的内在、介入式驱动机制又是什么?基于上述思考,选取德国埃姆歇河与上海苏州河2个实证案例进行分析——2条河流都经历了由浊变清的生态修复过程,其滨水空间也经历了由衰退到再生的发展转型。在梳理2条河流滨水空间发展演进基本脉络的基础上,指出2条河流所处的不同发展阶段;通过重点评析德国埃姆歇河全面复兴阶段在发展理念、发展驱动、发展图景三方面的更新机制,以此为鉴,进一步揭示上海苏州河滨水空间发展的阶段性特征与发展转型需求,从空间博弈、空间正义、空间价值的角度提出新时期滨水空间城市双修工作的若干启示,倡导价值理性引导下滨水空间全面复兴的范式转变,旨在为新时期我国城市滨水空间的适应性动态更新与生态系统服务综合效能优化提供更为长期平稳的内生动力。

2 研究对象及其滨水空间发展阶段

2.1 德国埃姆歇河

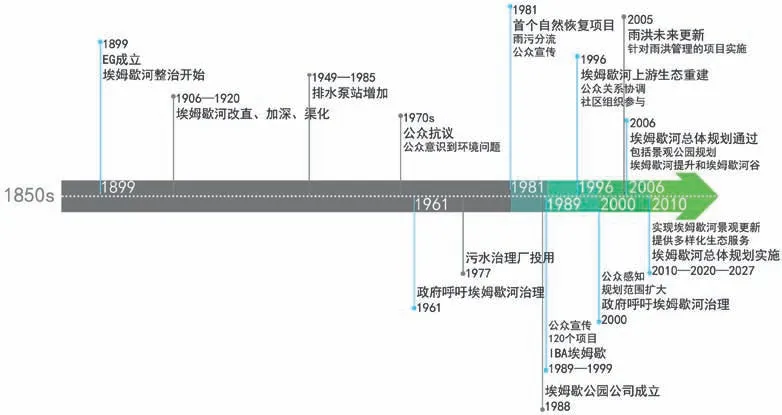

埃姆歇河是莱茵河支流,以多特蒙德为源头,流经卡斯特-劳塞尔、海涅、艾森和欧泊豪森等城市。该河所在的德国西部北威州鲁尔区曾经是德国最大的工业中心和都市区,历史上以煤矿开采、钢铁、化学及机械制造等重工业为传统产业[4]。选取埃姆歇河在鲁尔区范围内的水系(长约84km)及其周边滨水区域作为研究对象。19世纪中叶至后期,鲁尔区几十年的快速工业化使埃姆歇河不仅面临着高人口密度和城市化带来的污水排放和雨洪问题,还遭受着工业化的重创,不可避免地成了一条城市的下水道[5]。19世纪末,埃姆歇河流委员会(Emscher-genossenschaft,EG)成立,利用大规模工程技术手段(如截弯取直、渠化河道等)将埃姆歇河改为人工河道,并设置大量排水泵站用于防洪。20世纪60年代,随着采矿业和钢铁业在鲁尔区的衰败及鲁尔区从后工业化到以高新服务业为主要导向的产业及社会转型,埃姆歇河的综合整治及滨水空间发展转型全面启动,总体上经历了4个阶段(图1)。

图1 德国埃姆歇河滨水空间更新发展脉络梳理[9]

第一阶段(1981—1989年)以河流恢复自然项目为起点,流经多特蒙德的废水被转接入城市下水管道,重建自然溪流式河段。第二阶段(1989—1999年)以生态治理与管理模式创新为特征,包括不同的利益相关群体发起并共同负责开展的埃姆歇公园总体规划、雨污分流工程,以及以世界公园建筑展(International Building Exhibition,IBA)为契机联手鲁尔区域联合会(Regionalverband Ruhr,RVR)及EG,启动长达10年的埃姆歇河项目(The Emscher River International Building Exhibition),旨在改善生态环境,实现工业废弃地的景观再生,开创了一种新型的自下而上并与区域规划合作的模式[6]。第三阶段(2000—2010年)以景观更新与发展结构重塑为目标,在IBA埃姆歇河项目结束后,由鲁尔埃姆歇公园规划公司领导的新项目“埃姆歇景观公园2010”和由EG委员会主导的“埃姆歇河的未来”总体规划项目共同参与区域总体规划,旨在提供自治市和区参与并负责区域公园的机会,并考虑扩大规划范围(从320km2扩大到457km2)和促进公众感知,创造“与埃姆歇河的新关系”以及“在大都会区域中心的新型文化景观”。第四阶段(2010—2020年)是埃姆歇河景观更新的第三个10年,目标是实现埃姆歇河景观重塑及新埃姆歇河谷的发展,由20个机构共同规划实施包括“新埃姆歇河谷项目”[7-8]在内的450个项目,吸引到包括项目组在内的市民、地方政府、政界和公司的参与合作,目标是将埃姆歇河从“被忽视的后院转化为展示型的前园”。该阶段不仅将生态技术提升作为目标,希望到2020年彻底扭转埃姆歇河污水排放的局面并将其更新为自然河道;还旨在改善该区域的居民生活,提升埃姆歇河的经济、生态、文化和社会价值,将鲁尔区发展成为一个整体。

2.2 上海苏州河

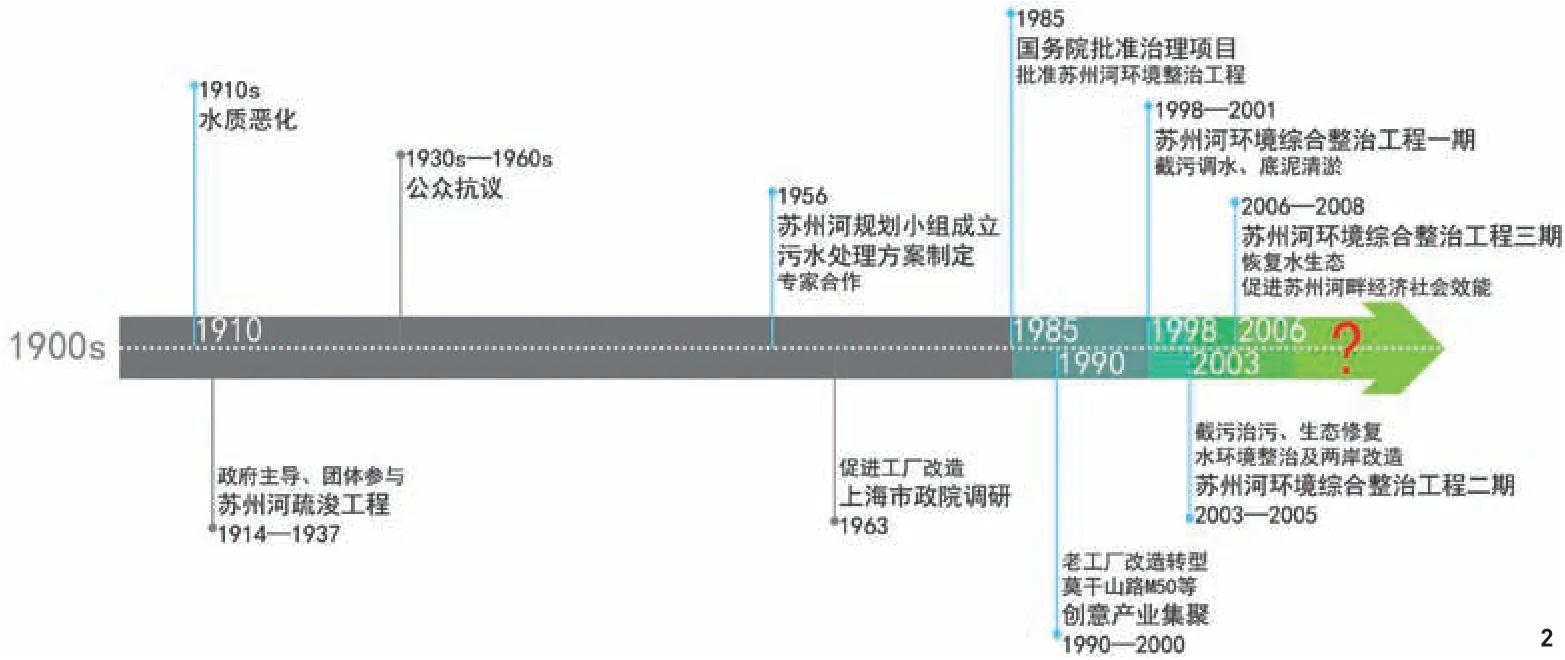

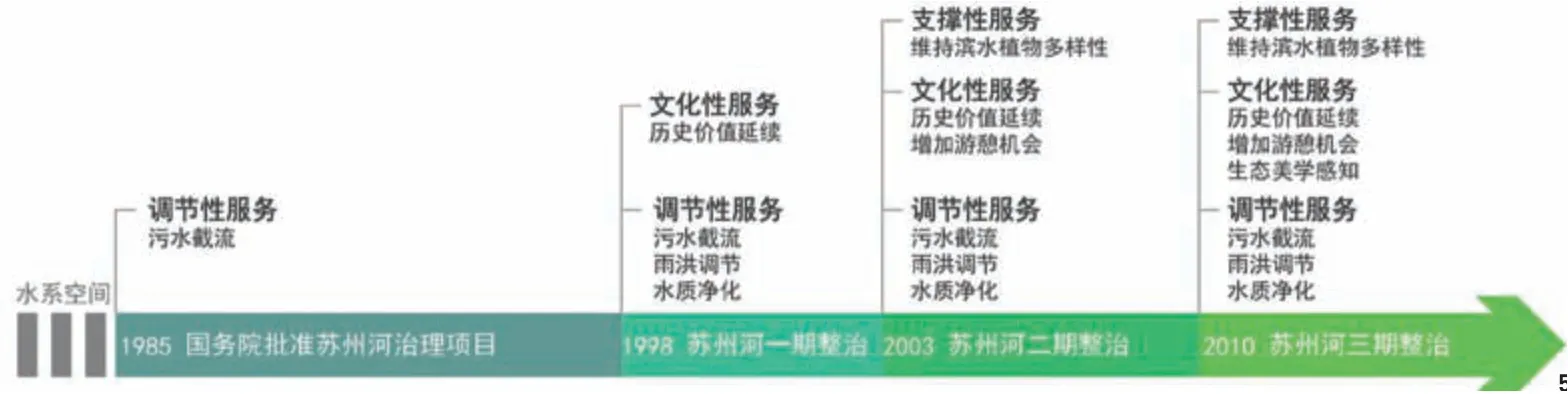

苏州河是上海重要的河流之一,源出太湖瓜泾口,向东汇入黄浦江,是吴淞江在上海段的俗称。上海的市区就是从老城厢沿着黄浦江和苏州河逐步扩大的。选取苏州河中心城区段水系(长约23.8km)及其周边滨河区域作为研究对象。苏州河从20世纪20年代开始出现黑臭现象,并伴随生活废水、工业污水的排放污染日益严重。70年代末期,苏州河全段均遭受严重污染,河流全年黑臭,鱼虾绝迹,滨河环境脏乱,成为令人色变的城市毒瘤[10]。对于苏州河的治理源于20世纪80年代,1988年上海市发出“决心把苏州河治理好”的宏愿;1998年上海市成立“苏州河综合整治领导小组”,标志着从河水治污到两岸空间更新的工作大规模开展,包括3期的综合治理,总投资约140亿元人民币(图2)。

一期工程以消除苏州河干流黑臭以及与黄浦江交汇处的黑带为目标,由环境工程学科为主导,主要依赖于支流截污、综合调水、底泥疏浚和曝气复氧等技术性手段[10];同时还对苏州河两岸用地进行功能置换,由传统工业为主的产业结构调整为以创意产业和房地产开发为契机、注重沿岸历史建筑文化遗产保护和再利用。二期工程以稳定水质、环境绿化建设为目标,包括苏州河滨河景观规划建设、苏州河滨河废弃建筑的改造利用等。以2003年为例,该阶段的综合整治目标是增加苏州河两岸绿地覆盖率,兼顾滨水景观改善,以解决长久以来困扰周边居民的水质不良和水景不佳的问题,使滨河土地价值得到一定程度的提升。三期工程以改善水质为目标,旨在稳定水质、恢复苏州河河流生态系统。在实施进程中,市区段的主要水质指标逐步变好,稳定改善,为进一步打造人文生态系统奠定基础。从综合治理的成效来看,原来长期反映强烈的黑臭问题逐渐好转,到如今已悄然隐退;部分河段出现鱼类,部分河堤出现细苔藓带,这些都说明苏州河作为生态系统,其生命特征正在逐步复苏。

2.3 2条河流不同的发展阶段

纵观德国埃姆歇河与上海苏州河滨水空间的发展演进,二者都曾面临工业发展和人口激增带来的生态失衡问题,并在探寻城市河流空间可持续发展的过程中进行了多次探索,直至今日苏州河刚刚完成以水质提升为核心的生态修复,而德国埃姆歇河正在实现滨水空间的全面复兴。从理性规划的角度,上海苏州河与德国埃姆歇河在滨水空间发展转型伊始都选择了生态治理先行、重“技术理性”的更新策略,呈现出政府决策、环境工程和水利工程专家研判为主的“路径依赖”①;不同的是,德国埃姆歇河在转型发展之初的第一阶段以技术理性为主导,之后更侧重于社会公平理念下的多元行为主体参与和“价值理性”驱动下的滨水空间综合发展,突出体现为空间综合治理、多方利益协同、区域整体发展等方面,在转型过程中逐步转变为重行为主体介入和互动、重“价值理性”的更新策略,从而成功实现埃姆歇河滨水空间的全面复兴。虽然中德滨水空间处于不同的发展时期,社会经济等各方面不尽相同,但他山之石可以攻玉,通过对埃姆歇河成功案例的解读,或许可为我国的滨水空间城市双修工作提出全新的思路。

图2 上海苏州河滨水空间更新发展脉络梳理

图3 德国埃姆歇河滨水空间更新中多元行为主体互动的发展驱动[9]

3 “价值理性”驱动下的埃姆歇河滨水空间更新发展与城市双修启示

3.1 多维度系统综合的发展理念

虽然德国埃姆歇河在1906—1920年间也曾经历了改直、加深和渠化河道的阶段,自1981年起,EG委员会致力于由渠化状态转变为自然河道的生态修复工作——埃姆歇河恢复自然项目,这一里程碑式的示范项目引导了埃姆歇河生态恢复和景观再生的方向。此后,如“新埃姆歇河谷项目”、可持续雨水管理项目“雨洪未来更新”及“可持续和可达的城市景观”等,都充分体现了多维度、系统综合的发展思维。例如在“雨洪未来更新”项目中,将雨洪管理作为城市水安全的必要因素进行考虑,将其融入滨水景观空间的营造,以水质提升、水环境保护、疾病调控等生态系统服务综合效能为目标,并非仅仅解决雨洪的问题,同时亦兼顾了社会关系协调、地域文化表达、游憩需求增加等文化性生态系统服务的提升。

3.2 多元行为主体主导的发展驱动

纵观德国埃姆歇河生态恢复与滨水空间更新发展,其全面有效的推进与多元行为主体的积极参与、协同合作密不可分[9]。从1899年仅有代表规划咨询机构的EG委员会与社会公众(以抗议的方式)对埃姆歇河的发展产生作用,逐步发展为地方政府、规划咨询机构、开发企业、研究机构、专家组织、新闻媒体和社区公众之间多元行为主体的参与、合作与协调。管理者、支持者、实践建设者、协助者和受用者共同作用并构成多级复杂关系(图3)是滨水空间更新中社会民主和市场经济最稳固的支柱,保障公共空间、基础设施等公共服务的合理配置。尤其是1989年后的30年间,先后有不同企业参与并引导埃姆歇河的景观更新与生态系统服务综合效能提升,经历了自下而上、分散民主力量为主,向民主力量与权力机构合作协调、自上而下和自下而上共同作用的转变,使之后的规划管理得到了更多方社会力量的关注、协助和引导,以满足不同行为主体的利益需求。在滨水空间发展驱动过程中,不论是给予财政资助的公司企业、提供知识教育的科研机构,还是水系空间的最广泛受用者(公众和社区),各个行为主体都扮演着非常重要的角色,尤其到了发展后期甚至成为影响规划管理实施的主要力量,例如公众的角色从被动发声转变为主动影响,并逐步形成公众力量参与决策。

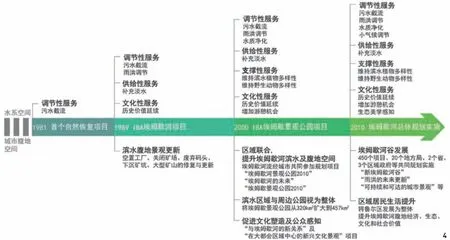

3.3 溢出式区域综合提升的发展图景

埃姆歇河的滨水空间更新呈现明显的溢出效益。如图4所示,自1981年起的30多年间,伴随着多个埃姆歇河景观提升项目的陆续实施,生态系统服务功能呈爆发式、区域联动式的增长,在改善人类福祉方面(社会功能和经济功能)的提升作用尤为明显。如IBA埃姆歇景观公园及其后续项目对埃姆歇河两岸的绿地空间进行统一规划,并规划了依附绿地的游憩和文化产业,为埃姆歇河两岸的城市提供了更多就业机会,继而提高沿埃姆歇河所经城市的经济实力。在此过程中,虽然技术革新优化时有发生,但多元行为主体的介入与互动不仅给予滨水空间更新在社会行动和政策干预上的双重保障,还构成区域综合提升的内生行为机制。伴随着埃姆歇河滨水空间生态系统服务的优化,其影响是持续、螺旋上升的,并且呈现出多元交融的发展趋势和互促共赢的发展格局。

4 苏州河滨水空间发展演进的阶段特征与城市双修策略

过去30年来上海苏州河的综合治理工作所取得的成绩不容小觑,目前上海苏州河正处在第四期综合治理工程的规划编制阶段,其发展目标是“到2021年,苏州河干支流消除劣Ⅴ类水质,干流的堤防工程全面达标、航运功能得到优化、生态景观廊道基本建成;形成大都市的滨水空间示范区,水文化和海派文化的开放展示区,人文休闲的自由活动区,为最终实现‘安全之河、生态之河、景观之河、人文之河’的愿景奠定基础”[11]。在此新机遇时期,提出上海苏州河新一期的治理工程应当摆脱“治水”阶段较为单一的工程学思维惯性,转变政府专家主导发展的驱动模式;从城市双修的角度出发,针对发展演进过程中所呈现出的阶段特征与发展转型需求,在生态修复的基础上重视修补城水关系,以生态系统服务提升为契机重构城市滨水空间社会网络体系,从而为新时期的滨水空间发展转型提供思路。

图4 德国埃姆歇河发展图景:溢出式的区域综合提升

图5 上海苏州河发展图景:较为单一的工程学思维与效能改善

4.1 生态修复:转变单一工程学思维,水绿融合改善空间博弈

一直以来,黑臭问题被认为是上海苏州河的“顽疾”,导致此后的治理工作都以水质净化为主导,截污治污、底泥疏浚、消除黑臭、水质改善和建设防汛墙是苏州河滨水空间综合治理与更新的主要途径,体现出较为单一的工程学思维(图5),例如:1)1988年开工的苏州河合流污水治理工程,涉及全市9个行政区、大小工厂1000多家,服务范围70.57km2,服务人口255万,旨在减少直接排入苏州河干流的污水;2)1998年开始的一期工程先后实施了诸如支流建闸控制、“综合调水工程”“苏州河六支流污水截流工程”“苏州河底泥疏浚处置工程”、曝气复氧等10项水治理相关工程;3)二期工程以直立驳岸为主完成防洪墙的修建,水质有进一步的提升,尽管下游水质平均值还劣于V类标准,但其上游稳定达到IV类标准,且上下游之间水质差别在逐步缩小,滨水景观绿带逐步形成;而在雨洪调节服务方面,并未将海绵城市等区域性柔性措施纳入考虑范畴。

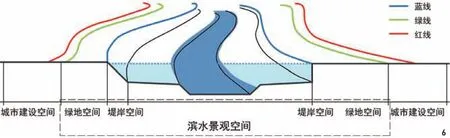

苏州河因所留的滨水空间腹地较小,不仅降低了后续生态型驳岸改造的可能性,而且滨水空间的稀缺性导致城市双修过程中,以盘活存量为导向的滨水空间更新必然围绕水利水务、环境生态、休闲游憩、文化娱乐和社会经济等多方面空间功能与形态的改变所产生的价值展开空间权力和利益的博弈。一方面,城市滨水景观空间在土地利用性质上不在城市河流的“蓝线”范围内,因此不属于水务和环保部门的管辖范畴,而园林绿化主管部门往往受到规划管理部门主导的规划成果的牵制,城市开发先行,景观环境滞后,常常受制于城市“蓝线”“绿线”的划定结果,滨岸带生态化改造的空间有限。另一方面,在苏州河环境整治工程结束后,河流水环境由水务局与环保局分管,力求将城市防洪、除涝、蓄水、给水、节水、水资源保护、污水处理及回用,以及地下水回灌等进行一体化管理[12],但实际情况是水务部门与环保部门仍存在着职能交叉,不仅导致权责不清,在出现具体矛盾时还容易出现互相推卸、效率低下的问题,不利于城市水环境效能的提升。因此,新阶段城市滨水空间生态修复的关键在于如何实现水绿融合,突破“蓝线”“绿线”所形成的无形空间壁垒(图6)。

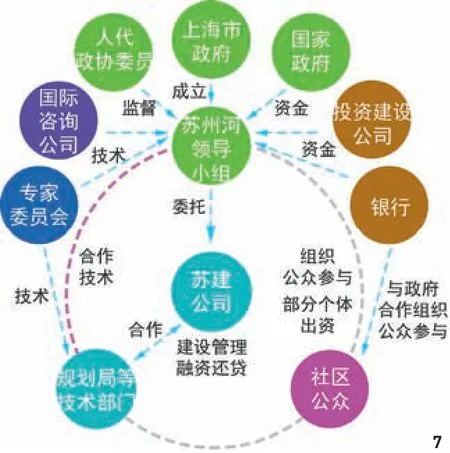

4.2 城市修补:转变以政府专家为主导,协作式规划促进空间正义

目前上海苏州河滨水空间更新进程主要采取的是政府专家主导、不同部门各司其职的方式[13](图7),政府机构在肩负规划管理任务的同时,也是强有力的决策者,决定了苏州河滨水空间更新发展的方向。用于水环境治理工程的140亿元资金,主要来源是上海市政府、各地市委办、区县、开发银行和国债资金等[14]。围绕“治水”展开的各项工程是以苏州河环境综合整治领导小组和水务部门为主导、以水环境工程专家为主的;后期随着水质的提升,绿化、环卫、市政等其他政府部门与专家学者陆续介入;在此过程中,社区与公共参与往往是被动的,并不参与滨水空间发展的决策过程。这种政府专家主导的发展尽管原则上提出整治与开发相结合,但难以内生激发水质治理与土地开发的效益联动,水域环境的改善与其腹地区域的发展存在脱节;并且沿岸空间的土地利用和开发主要集中于住宅建设,忽视了公共服务设施的支撑以及滨河公共绿地连接性与公共性等问题。

图6 滨水景观空间“蓝线”与“绿线”所形成的无形空间壁垒

图7 上海苏州河滨水空间更新中以政府专家为主导的发展驱动

图8 城市滨水空间的四大类型生态系统服务与三水合一发展策略

作为公共空间,城市滨水空间不应只服务于少数人,而应“还河于民”,即通过多元行为主体的长期互动和深入参与搭建协作式规划平台,打破政府单方主导,转变为多元化的公共治理,实现空间正义。在这方面,埃姆歇河打破了自上而下管理模式的窠臼,转而探索自上而下与自下而上相结合的可能性并成功实现滨水空间全面复兴,为苏州河项目探索新的空间管治模式提供了很好的借鉴。第三方主导、政府退居幕后,形成三方制衡的局面,有利于项目中各方利益相关者处于平等地位,保证各方利益相关者的利益和诉求。实践证明,利益相关者之间关系的高效协调是项目顺利推进的重要保障,否则将导致城市更新推进缓慢,甚至导致项目失效。此外,埃姆歇河诸多项目实施过程中,不论是社区公众还是管理者均将公众参与作为项目发展过程中一个重要组成部分并加以重视。管理者转变自身角色,成为协调者,主动聆听社会公众和其他组织的声音,从而激发更活跃、有效的公众参与,如讨论会、发布会等互动性强的方式等。例如,IBA埃姆歇景观公园项目作为促进埃姆歇河社会功能提升的重要建设项目,所提供的文化服务功能种类成倍增长,这是由于有大量艺术家参与复兴埃姆歇河文化产业、致力于提升社会服务功能所致,并带动了随后的景观公园等项目的建设,而后续埃姆歇水系管理项目对社会公众力量的持续重视也保证了其社会功能发挥的多样性和稳定性。

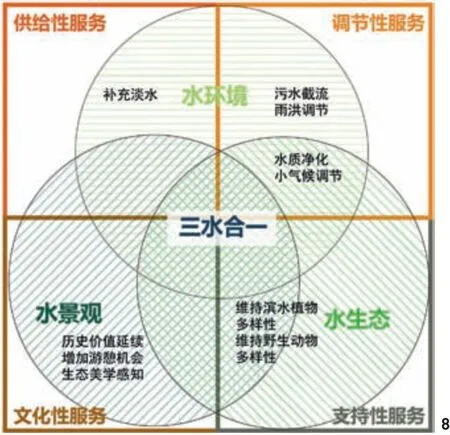

4.3 全面复兴:优化水生态系统服务综合效能,提升滨水空间价值

城市滨水空间不仅具有防汛、泄洪、排涝和航运等传统功能,还承担着雨洪调节、径流调节、水质净化、动植物多样性等调节性及支撑性生态系统服务[15],兼具游憩、娱乐、教育等文化性生态系统服务[16];同时作为重要的城市公共性景观,具有显著的正外部性,通过效益外溢成为城市复兴、社区振兴的引擎[17]。随着二、三期的实施,苏州河两岸在实施产业调整,正在陆续引入商住、商业、居住、创意产业等功能,同时以梦清园为代表推进苏州河畔绿地建设,提升苏州河两岸景观;但目前滨水步道尚未全线贯通,两岸居民的聚居环境依然“背水而生”,滨水空间更新的溢出效益有限且缓慢。

综观城市滨水空间所能提供的四大类型水生态系统服务[18],倡导通过“水环境改善、水生态恢复、水景观共享”三水合一的策略(图8),从解决问题到引导城市发展,形成以提升生态系统服务综合效能为目标的城市滨水空间全面复兴策略。例如,苏州河滨水空间在雨洪调节上整体采用直岸、防汛墙等刚性防洪的方式,低影响开发等柔性调节措施的倡导和运用可以作为未来滨水空间提升的契机。此外,学习埃姆歇河将雨水的净化和多级利用通过技术手段和管理手段融入项目之中;将城市滨水景观空间与城市雨水管理纳入一个系统,寻求其结合点可以创造的更多价值,如凤凰湖(Phoenixsee)的设计就成了丰富地方生态、经济、社会和文化功能的孵化器。

5 滨水空间更新发展的范式转变:城市双修导向下的全面复兴

早在1988年,Healey等提出“规划过程中的5种形式”(five process forms within planning)[19],以专家研判、科学分析为主体的“技术理性过程”(techno-rational)是衔接“政策理性过程”(politico-rational)与“官僚法律过程”(bureaucratic-legal)的重要环节,起到承上启下的作用;而“价值理性过程”以公众、权益方的咨询与参与为主体,是寻求多元价值、社会公平的主要路径,是规划决策得以落地的重要保障。诚然,城市滨水空间的更新与生态系统服务的提升离不开技术手段,但诸多“非技术”的不确定因素,如不同群体作为规划管理不同阶段的承担者,其相互作用可能对滨水空间优化结果和生态服务效能产生不同程度的影响。因此,仅仅强调水文生态的技术因素无法保障实现滨水更新预期的生态服务优化目标,甚至可能造成规划管理失效。上文的实证研究分析表明,技术理性主导下的物理空间优化能使滨水建成环境的生态系统服务得到短暂、针对性的飞跃式提升;而价值理性引导下的社会过程能够为生态服务的优化、再创造和持续发展提供更为长期平稳的内生动力,有助于提升滨水空间综合价值以及平衡滨水空间的权利和利益,并且使城市滨水空间由单一的政府管理转变为多元化的公共治理,进而实现生态修复与城市修补的双目标以及滨水空间的全面复兴。

注释:

① 路径依赖(path dependency)理论是指经济、社会和技术系统一旦进入某一路径(无论是“好”还是“坏”),由于惯性的力量而不断自我强化,使得该系统锁定于这一特定路径。最早由古生物学家提出,后由经济学家David、Arthur等用来进行技术和制度变迁分析。