固沟保塬综合治理规划基础研究

朱莉莉 ,许林军 ,张 超

(1.黄河上中游管理局 西安规划设计研究院,陕西 西安 710021; 2.水利部水利水电规划设计总院,北京 100011)

黄土塬是黄土高塬沟壑区最为典型的特征地貌,其塬面开阔平坦,土地资源条件优越,是黄土高塬沟壑区最为重要的生产生活基地。长期以来,黄土塬这一独特的地貌形态,饱受水土流失危害,沟头不断前进,沟床不断下切,塬面逐年被蚕食,土地资源减少、生态环境恶化,水土流失正在剥夺人们世代依存的土地,威胁粮食安全、生态安全和人民生命财产安全,成为黄土塬区经济社会发展和生态屏障建设的突出制约因素。根据国务院领导对中共中央统战部向中央办公厅报送的《关于转呈九三学社中央〈关于黄土高原“固沟保塬”综合治理的建议〉的函》的批示精神,以及《全国水土保持规划(2015—2030年)》和《全国水土保持发展“十三五”规划》保护黄土塬的要求,水利部会同国家发展改革委、财政部、国土资源部和国家林业局,于2016年7月正式启动了黄土高塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划编制工作。本研究属该规划编制的前期基础工作,基础数据的详实可靠直接关系着规划成果的实用性。

1 研究区概况

黄土高塬沟壑区,即全国水土保持区划二级区——晋陕甘黄土高塬沟壑保土蓄水区[1],位于崂山-白于山一线以南、汾河以西、六盘山以东、关中盆地以北,涉及甘肃省、陕西省和山西省3省的7个市34个县(区),总面积5.58万km2,水土流失面积2.13万km2(表1)。以黄土塬为主要特征地貌,黄土塬占50.57%,山地占45.05%,其他地貌占4.38%,海拔1 000~2 000 m,平均海拔1 200 m,主要涉及泾河、北洛河、昕水河等流域。属于中温带半湿润区,根据2015年统计资料,多年平均气温8.4 ℃,多年平均风速1.4~4.3 m/s,多年平均降水量460~667 mm。土壤类型以黄绵土、黑垆土和褐土为主,植被类型主要为温带落叶阔叶林,林草覆盖率56.17%。总人口815.25万人,农业人口597.05万人,年国内生产总值2 085.03亿元,年粮食总产量356.52万t,农民年人均纯收入8 433元。

表1 研究区概况 万km2

本次研究范围为黄土高塬沟壑区中的黄土塬及其侵蚀沟,总面积2.82万km2,其中水土流失面积1.30万km2。

2 黄土塬区现状分析

2.1 黄土塬现状分析

本次研究首先对黄土塬的塬面、塬坡、沟坡和沟道进行了范围界定,以塬中(地面坡度小于3°)为圆心,塬面为地面坡度小于8°的区域范围,塬坡为8°~15°的区域范围,沟坡与沟道为大于15°的区域范围。在此基础上,对黄土高塬沟壑区内的黄土塬进行调查统计,从调查成果(表2)可以看出,调查范围内黄土塬共1 221个。塬面面积大于1.0 km2的黄土塬共520个,其中甘肃省98个、陕西省311个、山西省107个、跨省塬为4个;塬面面积小于等于1.0 km2的有701个,占总数量的57.41%;塬面面积为1.0~3.0 km2的有232个,占总数量的19.00%;塬面面积大于10.0 km2的有127个,占总数量的10.40%。从分省情况来看,甘肃省大于10.0 km2的塬所占比例较大,塬面较为完整、连续;山西省小于1.0 km2的塬所占比例高达81.42%,塬面破碎。

表2 研究区黄土塬情况统计

注:跨省塬为南长武塬、巨路邵寨塬、独店枣园塬、北极永和底庙塬,塬面面积分别为286.77、64.70、72.76和169.78 km2。

2.2 侵蚀沟现状分析

对长度大于50 m、流域面积不大于5 km2嵌入塬面的侵蚀沟进行的调查结果(表3)显示,研究区共涉及侵蚀沟85 603条,包括甘肃省24 127条、陕西省43 910条、山西省17 566条,其中长度在0.05~0.5 km之间的Ⅰ级沟道64 540条,占总沟道数量的75.39%;长度在0.5~1 km之间的Ⅱ级沟道13 261条,占总沟道数量的15.49%;长度在1~3 km之间的Ⅲ级沟道6 236条,占总沟道数量的7.28%;长度大于3 km的Ⅳ级沟道1 566条,占总沟道数量的1.83%。

表3 研究区沟道情况统计

按侵蚀沟的侵蚀活跃度和危害程度,将侵蚀沟危害程度划分为3级(表4)。

表4 研究区沟道危害等级统计

1级指危害严重的侵蚀沟,沟沿线位于塬边,沟头深入塬中,无消能缓冲排洪设施,在水力侵蚀及重力侵蚀作用下,沟头逐年坍塌前进,塬面不断被蚕食,距沟头及沟沿线50 m之内有农户或居民点、乡级以上公路、学校、工矿企业等重要设施。2级指危害较严重的侵蚀沟,沟头活跃,沟岸逐年扩张,危及居民点、道路、农田。3级指危害较轻的侵蚀沟,沟头不活跃,沟岸相对稳定,对居民点、道路和农田威胁较小。根据调查,研究区危害为1级的侵蚀沟32 371条,危害为2级的侵蚀沟24 999条,近70%的侵蚀沟存在较为严重的危害。

2.3 社会经济及土地利用现状分析

根据调查结果,研究区总人口555.78万人,其中农业人口437.34万人,占总人口的78.69%;平均人口密度197人/km2。调查数据表明,黄土塬面积较大的地区,资源条件较好、城镇化水平较高、人口密度较大。甘肃、陕西塬面相对完整、连续,人口密度均在200人/km2以上;山西塬面较为破碎,人口密度仅为48人/km2。据2015年国民经济统计资料(表5、6),研究区农业占各业总产值比例为53.89%,农村经济以种植业为主,农业生产科技含量不高,集约化程度低,农业生产抵御自然灾害的能力较弱;人均GDP为25 580元,低于同年黄河流域人均GDP 31 121元和全国人均GDP 49 229元水平。研究区土地利用以耕地和林地为主,耕地面积76.74万hm2,占土地总面积的27.20%,人均耕地面积0.14 hm2;林地面积74.85万hm2,占土地总面积的26.53%。

表5 研究区社会经济情况统计

表6 研究区土地利用现状

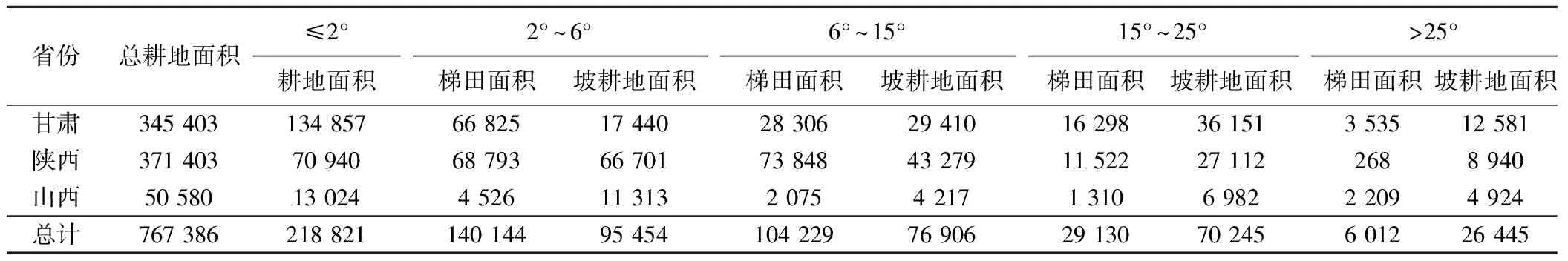

根据调查结果(表7),研究区总耕地面积76.74万hm2,82.82%的耕地分布在塬面和塬坡,其中28.52%的耕地位于生产力较好的塬面。梯田总面积27.95万hm2,占总耕地面积的36.42%,主要分布于甘肃省和陕西省。坡耕地总面积26.91万hm2,占总耕地面积的35.07%,各省坡耕地面积所占比例均较大,其中山西省坡耕地占比最大,达本省耕地总面积的54.24%。坡耕地土地生产力低,经营方式粗放,是水土流失发生发展的主要源地之一。大于25°的陡坡耕地仍有2.64万hm2,是退耕还林还草的重点区域。

表7 研究区耕地坡度组成 hm2

2.4 水土流失现状与危害分析

研究区以水力侵蚀为主,径流主要来源于塬面,泥沙主要来源于沟道。塬面水土流失形式主要有溅蚀、面蚀、细沟侵蚀,局部有冲沟侵蚀;坡面侵蚀主要是面蚀和沟蚀;沟道是侵蚀最为强烈的部位,重力侵蚀严重,侵蚀形式自上而下主要有立崖坍塌、滑塌、陷穴、泻溜、沟床下切。黄土塬区水土流失面积1.30万km2,占总土地面积的46.10%。按照侵蚀强度统计,轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈水土流失面积分别占水土流失总面积的30.27%、30.26%、30.21%、7.56%和1.70%,强烈及以上水土流失面积占水土流失总面积的39.47%。其中山西省塬区地形最为破碎,沟壑密度较大,水土流失程度最为强烈,强烈及以上水土流失面积占本省水土流失总面积的68.13%。详见表8。

表8 研究区水土流失现状

长期以来,因自然和人为因素的双重作用,水土流失十分严重,塬面径流下泄导致沟头前进、沟岸扩张、塬面逐年萎缩。侵蚀沟的不断发展造成耕地破碎和面积减少,影响粮食安全,严重制约地方经济社会发展。由于沟道溯源侵蚀严重,村庄、道路等基础设施受到威胁甚至损毁,危及当地居民的生产生活、生命财产安全。该区域塬面是主要的径流来源区,塬面径流占总径流的60%以上[2],特别是近年来城镇及新农村建设、道路等基础设施建设快速发展,致使硬化面积增加,削弱了雨水入渗,导致塬面径流下泄量增大,加剧了侵蚀沟发育及产沙输沙,沟道产沙量占产沙总量的80%以上,严重影响淤地坝和小型水利工程的运行安全。侵蚀沟的发育进一步诱发一系列如崩塌、滑坡等重力侵蚀的发生发展,致使沟头前进、沟岸坍塌,危害严重。

2.5 水土流失治理现状分析

从20世纪70年代开始,研究区相继开展了小流域综合治理、生态修复、坡耕地治理、退耕还林还草、坝系工程和饮水解困等重点建设项目。截至2015年底,研究区共实施水土保持措施面积109.28万hm2(详见表9、10)。

表9 研究区水土保持措施面积统计 万hm2

表10 研究区水土保持工程建设现状

研究区经过长期的综合治理,水土流失得到一定遏制,土壤侵蚀强度有所降低,农业生产条件和生态得到改善。同时黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站等单位开展了一系列的科学试验研究,水土保持综合治理模式研究取得了系列化成果,不同治理阶段形成了不同特色的治理模式,如“三道防线”综合治理模式、“四个生态经济带”综合治理模式、基于径流调控利用的多元综合治理模式[2]等。但以往实施的措施多集中在坡面和开阔的沟道,针对黄土塬开展的保护性系统治理仅在局部区域开展,嵌入塬面的侵蚀沟系统综合治理和塬面径流疏导相对薄弱。

3 综合治理需求分析

3.1 塬面保护是保护黄土塬地质地貌形态的需要

以甘肃的董志塬、陕西的洛川塬和山西的太德塬为核心的黄土高塬沟壑区,塬面面积大,分布集中,地质地貌形态与景观独一无二。该区是地质变迁、黄土高原形成及其侵蚀演变的野外研究大平台,陕西洛川塬区的洛川县黑木沟有中国乃至世界上标准的黄土古土壤地层序列连续完整的黄土剖面,是人类进化最完整的“历史纪年表”,是过去与未来之间的桥梁和纽带,可谓是全人类之共同财富。然而长期以来,严重的水土流失正在蚕食人们世代依存的土地,使这一独特的地貌形态不断改变和消退,广袤平坦的塬面将变成千沟万壑,迫切需要采取更加有效的措施,控制塬面侵蚀和萎缩,保护这块世界上现存最大的塬面。

3.2 塬面保护是土地资源保护及降水资源合理利用的需要

近年来,由于塬面加速萎缩,耕地日趋减少,严重影响着区域粮食安全。研究区拥有丰富的石油、煤炭、天然气等矿产资源,随着城市拓展、基础设施建设、石油煤炭资源开发等人为活动的扰动,地表径流增大,水土流失加剧,滑坡、滑塌、崩塌等灾害经常发生,给当地的生态环境保护带来了一项新的课题。与当地经济社会可持续发展的需求相协调,按照国家“两型”社会建设要求,做好现阶段脆弱生态环境的保护工作,迫切需要从战略高度开展生态环境治理、固沟保塬。

该区多年平均降水量460~667 mm,60%~90%的降水集中在汛期,且年际分配不均,旱涝灾害频发,使有限的水资源得不到合理利用,加之地高水低、投入不足等,目前川台地和大部分塬地无灌溉设施,严重制约了旱作农业示范区的发展。加强水资源优化配置,在节水的基础上,通过开发利用过境水、雨洪资源集蓄利用等措施,加大塬区水工程建设力度,提高水资源的可持续利用,支持农业经济社会的可持续发展;同时,调控塬面径流,保护塬面。

3.3 塬面保护是农村生产生活条件改善的需要

研究区农业人口占总人口的78.69%,农业、林果业、牧业产值占农业总产值的比例分别为53.89%、3.66%、12.27%,经济以农业为主,林业发展缓慢,农林牧业比例失调,农副业生产水平低,农业经济结构极不合理,生产水平落后,在一定程度上导致农村生态环境恶化和群众贫困。研究区大部分农村依旧存在环境脏乱差、村庄布局零乱、房屋结构陈旧、基础设施不配套、公共服务水平低等突出问题,农民群众改变落后生活方式的要求越来越迫切,急需通过固沟保塬综合治理,加快基本农田建设,大力发展高效农业,加快新农村建设步伐,在优化土地资源的基础上合理调整产业结构,发展特色产业,改善农村生产生活条件。

3.4 塬面保护是增强蓄水保土及改善生态的需要

研究区水土流失面积占总土地面积的46.10%,水土流失导致大量N、P、K矿质元素随土壤流失,使土壤肥力和有机质含量降低,土壤理化性状变差,持水能力下降,生产能力低下,土壤变得更加贫瘠,粮食产量低而不稳。据调查测算,仅董志塬区每年输入黄河泥沙就达 6 599万t。泥沙直接淤积河道及农业灌溉渠道,并威胁着黄河下游人民的生命财产安全和经济社会可持续发展。渭河、泾河、北洛河、昕水河等河流是该区主要生产生活用水来源,每年汛期集中降水造成水体浑浊,泥沙含量大,灌溉、人畜饮水等得不到保障,加上水质日趋恶化,影响着城镇居民的饮水安全和生活质量,阻碍水资源的开发利用。通过固沟保塬综合治理,对位配置水土保持措施,保持水土,涵养水源,可改善生态环境,减少入黄泥沙。

3.5 塬面保护是保护我国重要历史文化遗产和发展红色旅游的需要

董志塬区是先周历史文化和中华农耕文化的发祥地,周先祖不窟、鞠陶、公刘在此“教民稼穑”,开启了华夏农耕文化之先河。洛川塬区鄜城(今富县)遗址出土的“燕王职剑”,据专家考证是公元前300年左右战国时期燕昭王时代所铸造;黄陵县的“轩辕黄帝陵”号称“天下第一陵”。洛川塬区的安塞腰鼓、陕北“老秧歌”和甘肃庆阳民俗文化的代表——香包陇绣等民间艺术是“民族瑰宝”“民俗奇葩”。黄土高原地区中华文明和中华农耕文化源远流长,是构成陇东、陕北高原和山西高原地域特色文化的重要载体,具有较高的历史价值、文化内涵和学术意义。

该区是陕甘宁边区重要的组成部分。毛泽东等老一辈无产阶段革命家在这里生活战斗了13个春秋,培育了光照千秋的延安精神,留下了永远值得学习传承的伟大精神和永远值得寻访缅怀的红色圣地,延安市的凤凰山、杨家岭、枣园、王家坪、瓦窑堡、洛川会议旧址和铜川市的照金革命根据地纪念馆等,是全国爱国主义、革命传统和延安精神教育基地。保护塬面对于发展红色旅游具有十分重要的意义。

4 综合治理面临的形势与存在的问题

4.1 面临的形势

随着中国特色社会主义进入新时代,党中央将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标,从保护典型地貌和历史文化、生态屏障建设、实施乡村振兴战略、保护耕地和保障粮食安全、加大生态保护力度、实现扶贫攻坚等方面对黄土高塬沟壑区“固沟保塬”工作提出了新的要求,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话,为黄土高塬沟壑区“固沟保塬”工作提供了难得的历史机遇。

4.2 存在的问题

(1)治理任务艰巨。黄土塬区塬面面积大于1.0 km2的黄土塬共520个,涉及侵蚀沟共计85 603条,其中70%的侵蚀沟存在较严重的危害,沟沿线位于塬边,沟头深入塬中,在水力侵蚀及重力侵蚀作用下,沟头逐年坍塌前进,塬面不断被蚕食,严重危害人民生产生活和生命财产安全,急需治理。

(2)措施体系不完整。综合治理工程大多实施于20世纪七八十年代,存在工程标准低、措施单一等问题,仍然存在塬水下沟、沟头前进、沟岸扩张、沟底下切、山体垮塌等现象,难以适应极端降雨情况,急需建设塬面和坡面、沟头、沟坡、沟道多层次全方位的综合防治体系。

(3)支撑体系不健全。对塬面径流、沟头溯源侵蚀、坡面冲刷、沟道崩塌侵蚀,以及水土保持效果等,缺乏长期、可靠的监测,监测能力和技术水平有待进一步提高。长期以来,投资分散,力量薄弱,治理成效不明显,急需建立国土、环保、交通等各部门协调机制,共同推进固沟保塬工作。治理措施后期管护责任不明确,管护不到位,给治理成果巩固带来严重压力。