小柴胡汤加减治疗中风后眩晕的临床观察

陈正高

(河南省商丘市中医院脑病二科 商丘476000)

眩晕是脑中风患者常见病症,轻度眩晕患者可自行缓解,中度及重度眩晕患者常伴随恶心、呕吐症状,且易反复发作迁延不愈,影响患者预后效果及生命安全。传统西药治疗可改善中风后眩晕患者症状,但是药物局限性大且毒副作用多,影响治疗效果。本研究旨在探讨中药小柴胡汤加减治疗在中风后眩晕患者中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016 年1 月~2018 年12 月收治的中风后眩晕患者192 例,按随机数字表法分为参照组和观察组各96 例。参照组男59 例,女37例;年龄45~77 岁,平均年龄(62.74±6.53)岁。观察组男58 例,女38 例;年龄46~76 岁,平均年龄(62.71±6.54)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。本研究通过医院医学伦理委员会审批,所有患者签署知情同意书。排除合并免疫系统缺陷、血液性疾病以及心、肝、肾等器质性疾病的患者。

1.2 治疗方法 两组患者均实施控血压、调血脂、降血糖等基础治疗,并给予抗血小板聚集和神经保护剂药物治疗。参照组在基础治疗上予以地芬尼多片(国药准字H45021376)口服治疗,25 mg/次,3 次/d,连续治疗2 周。观察组在基础治疗上采用小柴胡汤加减治疗。基础方组成:柴胡24 g,黄岑、半夏、生姜各9 g,大枣4 枚,炙甘草6 g。对痰浊上蒙型患者加用陈皮、茯苓、白术各9 g;对肝肾阴虚型患者加用熟地黄、菟丝子、枸杞、山茱萸各9 g;对肝火过旺型患者加用龙胆草6 g、栀子9 g;对气血亏虚型患者加用当归6 g、葛根12 g、黄芪30 g;对血瘀阻窍型患者加用川穹、桃仁、赤芍各9 g。1 剂/d,取水煎汁500 ml,分早晚2 次服用,连续服用2 周。

1.3 观察指标 (1)治疗结束后评价两组患者临床疗效。(2)治疗前后,抽取两组患者肘部外周静脉血进行血液流变学各项指标检测,包括血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原,所用仪器为Z19000C 全自动血液流变仪、普朗医疗-XFA6100 型血液分析仪。(3)统计两组患者用药期间不良反应发生情况,包括胃肠道不适、口干、恶心等。

1.4 疗效判定标准 对两组患者治疗前后视物旋转、胸脘满闷、头重如裹、恶心呕吐等中医症状进行评分,按无、轻、中、重分4 个等级记分,依次为0、1、2、3 分。参照患者中医症状评分改善情况,并依照《中医病症诊断疗效标准》判定治疗效果。治愈:眩晕症状完全消失,且中医症状评分降低>90%;显效:眩晕症状显著减轻,无旋转、晃动感,日常工作及生活不受影响,中医症状评分降低71%~90%;有效:眩晕症状有所减轻,伴有轻度景物旋转、晃动感,中医症状评分降低50%~70%;无效:未到达上述标准或病情加重。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.5 统计学分析 采用SPSS19.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以s)表示,采用t 检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异表示具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率显著高于参照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

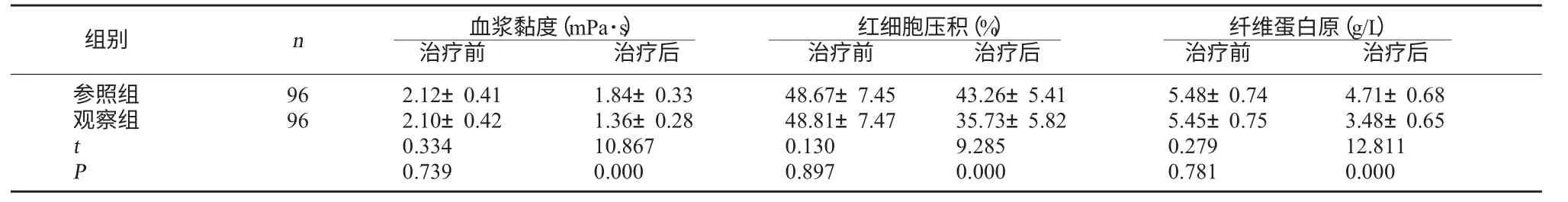

2.2 两组治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,两组血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原水平均较治疗前明显降低,且观察组降低幅度大于参照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较

表2 两组治疗前后血液流变学指标比较

2.3 两组药物不良反应发生情况比较 参照组发生胃肠道不适6 例,口干3 例,恶心2 例,不良反应发生率为11.46%(11/96);观察组仅出现1 例轻微恶心,不影响治疗效果,不良反应发生率为1.04%(1/96)。观察组不良反应发生率显著低于参照组(χ2=8.889,P=0.003)。

3 讨论

中风为临床常见脑血管多发疾病,眩晕为多数患者常见症状[1]。有临床报道显示[2],中风患者后期多伴有眩晕后遗症,部分患者合并恶心、呕吐等临床症状,影响患者生活质量和治疗效果。轻度眩晕患者主要症状表现为头晕、眼花等,但闭眼后症状自动消失,可能同眩晕引起的眼球震颤有较大关系;中度和重度眩晕患者可察觉景物旋转、晃动感,难以站立。临床认为,眩晕发生的主要因素为患者的高血压及脑动脉硬化引起脑供血不足,从而导致缺血缺氧及脑局部组织坏死。地芬尼多是临床治疗眩晕的常用药物,可有效增加椎基底动脉血流量,在痉挛血管扩张、前庭系统调节方面作用显著。且地芬尼多可抑制呕吐中枢,并改善眩晕患者眼球震颤症状,在多种原因引起的眩晕症治疗中均具有一定效果[2]。但从近年来地芬尼多在临床中的大量应用效果来看,该药物长时间大量服用后毒副作用明显,易引发胃肠道不适、口干等不良反应,影响治疗效果。

中医认为,中风后眩晕的主要病因为痰,痰浊造成气机不能有序升降是该病主要外因,对于中风后眩晕的治疗应以健脾疏肝为主张,同时兼顾疏肝阳气、强肝健脾、化痰健胃,从根本上改善眩晕症状[3]。小柴胡汤中,柴胡具有疏肝解郁之功效;黄芩具有清热解毒、疏肝利胆之功效;炙甘草、大枣具有健脾益气之功效;生姜、半夏具有化痰止咳之功效。将上述药物作用基础药物,可达到良好的利胆疏肝、疏泄肝郁之功效。陈皮具有理气调中、燥湿化痰之功效;白术具有燥湿利水、益气健脾之功效,茯苓具有健脾和胃、利水渗湿之功效;三种药物联合基础方治疗痰浊上蒙型患者,可共奏益气健脾、燥湿化痰之功。熟地黄具有补肝益肾之功效,菟丝子具有补肾益精之功效,另加枸杞和山茱萸,可促进肝肾阴虚型患者目视不清、头晕目眩症状缓解。加用龙胆草和栀子,龙胆草具有利胆保肝之功效,栀子具有护肝利胆、镇痛消肿之功效,联合应用可有效调节肝火过旺型患者肝火。当归具有补中益气之功效,葛根具有生津生阳之功效,黄芪具有补血活血之功效,联合应用有助于调理气血亏虚型患者脾胃。川穹具有活血行气、祛风止痛之功效,赤芍具有清热凉血、活血祛瘀之功效,桃仁具有润肠通便、止咳平喘之功效,联合应用于血瘀阻窍型患者可达到良好的活血化瘀、行气止痛之功效。本研究结果显示,观察组治疗总有效率显著高于参照组(P<0.05)。说明小柴胡汤加减治疗中风后眩晕的临床效果显著。

血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原是临床进行血液流变学监测的重要指标。有研究表明[4~5],中风患者血液流变学各指标变化情况明显,其中血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原等指标常见升高。对上述几种指标的监测,利于对中风后眩晕患者病情变化情况和临床治疗效果的评估。本研究结果显示,两组治疗后血浆黏度、红细胞压积、纤维蛋白原水平均较治疗前明显降低,且观察组降低幅度大于参照组(P<0.05);观察组不良反应发生率显著低于参照组(P<0.05)。说明小柴胡汤加减在改善中风后眩晕患者血液流变学指标方面的有效性。另外,观察组不良反应发生率显著低于参照组(P<0.05)。表明小柴胡汤加减疗中风后眩晕有助于降低不良反应发生率,安全性更高。综上所述,小柴胡汤加减治疗中风后眩晕的临床效果显著,可进一步推广使用。