重构家务劳动分析的可能路径

——对20世纪70年代社会主义女性主义有关家务劳动讨论的反思

苏熠慧

(上海财经大学人文学院社会学系,上海200433)

一、马克思主义与女性主义的联姻

20世纪70年代,西方女性主义者对家务劳动进行过非常激烈的讨论。受到全世界范围内左翼思潮的影响,一方面以美国为中心形成的“女性解放运动”(Women's Liberation Movement),既区别于19世纪晚期和20世纪早期自由主义思想指导下的“选举权运动”(Women's Suffrage Movement),又区别于激进的女性主义,旨在从劳动的角度出发,对资本主义体系和父权制进行结构性的反思和批判,在现实中建立自由而民主的联盟;这项运动的中心虽然在美国,但在全世界范围内获得了响应,英国、荷兰、瑞典和法国等国家的女性主义者都在不同程度上参与了这项运动[1]。另一方面,各个国家在这样的趋势中发展出了自己的运动形式,其中以意大利的新女性运动最有代表性,他们提出新女性运动的诉求是“姐妹情谊”的建立,并认为“姐妹情谊”的基础是“工作”(work),尤其是“家务劳动”(housework),旨在重新讨论家务劳动的价值以及家庭与资本主义之间的关系[2]。这些女性主义者大多受到马克思主义的影响,在反思自由主义女性主义和激进女性主义的基础上,试图将马克思主义和女性主义融合,形成新的理论范式。她们被后人称为“社会主义女性主义者”(socialist feminist)。其中,对家务劳动进行政治经济学的分析,是他们的重要工作。

这些女性主义者都认为,马克思在讨论劳动价值时具有性别盲点,体现在以下几个方面:一是马克思更多关注(当时男性所集中的)工业领域的劳动价值,疏于讨论女性所从事的家务劳动的价值[3];二是马克思虽然提出家庭是消费生活资料和再生产劳动力的场所[4],却没有厘清家务劳动与资本主义积累之间的具体关系,以及家务劳动和性别不平等之间的联系。她们认为,虽然恩格斯在《家庭、国家和私有制的起源》中认为性别压迫根源于财产的占有,但并未澄清性别“压迫”和“剥削”之间的关系。在反思传统马克思主义性别盲点的基础上,她们围绕着家务劳动,对以下问题进行了讨论:家务劳动是否创造使用价值?是否具有交换价值?是否创造剩余价值?家务劳动是否具有生产性?家务劳动与资本主义是什么关系?

二、社会主义女性主义内部有关家务劳动价值的争论

(一)有关家务劳动使用价值的共识

社会主义女性主义者都坚持认为家务劳动具有使用价值。玛格莉特·本斯顿(Margaret Benston)于1969年在美国著名的左翼期刊《每月评论》(Monthly Review)上发表了《女性解放的政治经济学》(The Political Economy of Women's Liberation)。她在这篇文章中反对教条马克思主义者提出的家务劳动没有价值的观点。这些教条马克思主义者认为大量从事家务劳动的女性没有进入市场,其劳动力没有成为商品,家务劳动不算“真正的工作”。但是她认为家务劳动也生产使用价值,只是女性所从事的家务劳动,生产使用价值的机制与男性不同,是一种“私人的生产”(private production)[5]。其他学者则从不同维度讨论了家务使用价值的内涵:有的学者认为家务劳动的使用价值体现为维持和再生产劳动力,包括对工人自身吃喝拉撒等方面的照料以及下一代的生育和养育[6][7]。有的学者则强调家务劳动的使用价值体现在她们所生产的商品——作为劳动力的人上[8]。还有的学者认为女性家务劳动虽然无酬,但是她们的使用价值是在家庭内部被消费的,因此已经涵盖在家庭整体的生活消费之中,隐含在丈夫的工资中[9]。

(二)生产性之争:有关剩余价值的三种观点

虽然这些学者对于家务劳动具有使用价值这一观点没有异议,但是在家务劳动是否创造剩余价值和家务劳动是否是生产性劳动这两个问题上却存在不同的观点。持有这些观点的学者分为三派。第一派认为家务劳动创造剩余价值,是生产性劳动,且与资本存在间接联系,这一派以达拉·科斯塔(Mariarosa Dalla Costa)和谢尔玛·詹姆斯(Selma James)为代表。第二派则认为家务劳动不创造剩余价值,是非生产性劳动,且认为家务劳动与资本之间缺乏联系,这一派以沃利·塞科姆(Wally Secombe)为代表。第三派以约翰·哈里森(John Harrison)和莉丝·沃格尔(Lise Vogel)等学者为代表,认为家务劳动并不能用“生产性/非生产性”的框架来分析,认为这个二元框架只针对有酬劳动,由于大量的家务处于无酬状态,因此不适合用这样的二元框架来分析,而推崇更为细致的政治经济学分析。

以科斯塔和詹姆斯为代表的这一派从本斯顿的观点出发进一步延伸。正如前文所述,本斯顿的重要贡献是强调家务劳动的价值。不仅如此,她还区分了家务劳动的使用价值和交换价值,但却没有具体地讨论家务劳动与剩余价值之间的关系。科斯塔和詹姆斯则在本斯顿的基础上提出,家庭是一个“社会工厂”(social factory),家庭主妇不仅生产使用价值,还生产剩余价值,而资本主义体系正是通过家庭来获得这些剩余价值,从而“剥削”了家庭主妇[2](PP10-33)。“家庭主妇的社区(家庭)是资本主义组织的另外一半,是剩余劳动的另外一个隐蔽的来源。”[2](P12)她们坚持认为家务劳动形成剩余价值,因此具有生产性。但两位作者对家务劳动如何产生剩余价值却没有详细的讨论。支持她们的学者在她们研究的基础上尝试提供论据,分析了家务劳动作为一种无酬劳动如何维持资本主义体系,并将这种对资本主义的再生产分为以下几个方面:一是生物意义上的再生产;二是儿童的教育以及病人和老人的照料;三是资本主义每日消耗的劳动力再生产,并认为这三方面使家庭主妇成为资本主义社会“不可见”的经济基础,从而使男性成为“可见”的商品生产者[10](P42)。

第二派代表人物塞科姆则认为家务劳动并没有生产剩余价值,是非生产性劳动。1974年,塞科姆在《新左翼评论》(New Left Review)上发表了《资本主义下的家庭主妇及其劳动》(《The Housewife and Her Labour under Capitalism》),反驳了科斯塔和詹姆斯的观点,认为家务劳动不创造剩余价值,是“非生产性劳动”(unproductive labor)。他的理由在于,马克思认为“生产性劳动”的本质在于创造出了被资本家篡取的剩余价值,由此判断一个劳动是“生产性”还是“非生产性”,主要在于两个标准,一是这个劳动是否创造剩余价值,二是这个劳动是否直接和资本发生联系,而家务劳动在他看来既没有与资本直接发生联系,更没有创造出它自身以外的价值,因此不符合两个标准,不是生产性劳动[4](P11)。他批评科斯塔和詹姆斯只是理所当然地认为家务劳动创造剩余价值,而并没有给出有利的论证,且混淆了“剥削”和“压迫”两个概念[4](P11)。在他看来,科斯塔和詹姆斯所强调的家务劳动的“生产性”,更多指的是家务劳动对于资本主义生产的必要性,而并未涉及家庭主妇的家务劳动和资本之间是直接还是间接的关系,也没有对家庭主妇与资本主义进行区分,而他认为这种区分非常重要,因为在他看来,与资本所存在的直接的关系才能被视作生产性的劳动[4](P11)。在这样的基础上,他认为家庭主妇遭遇的只是性别不平等的关系,遭受的是家庭内部丈夫等家庭成员的压迫,但是由于没有创造剩余价值,因此不存在剩余价值被攫取的过程,从而不存在“剥削”[4](P11)。虽然塞科姆认为家务劳动是“非生产性”劳动,但是他仍承认家务劳动对于资本主义的维持和再生产具有一定的贡献[4](P11)。在他看来,(当时的)家务劳动虽然是一种私人化的劳动而非社会劳动,但是劳动二重性仍然使家务劳动与资本之间存在一定间接的联系,也就是家务劳动对于资本主义社会关系的维持和再生产具有一定的功能:首先家务劳动再生产了劳动力,从而使资本与劳动之间的关系能够不断地再生产出来;其次,生养和教育孩子,作为社会化的重要过程,是社会秩序再生产的重要基础,换一个角度来说,孩子在家庭内部将资本主义社会关系和文化进行内化,从而成为一个符合资本主义要求的合格劳动力,从这点来说,家庭正是通过生养和教育孩子这一家务劳动,实现了资本主义社会关系的维系和再生产[4](PP14-15)。塞科姆认为资本主义的再生产可以分为三类:一是生产工具的再生产,二是劳动力的再生产,三是生产关系的再生产。家务劳动主要是实现劳动力的再生产和生产关系的再生产,劳动力的再生产是家务劳动在资本主义中所履行的经济功能,而生产关系的再生产则是家务劳动在资本主义中所发挥的意识形态上的功能[4](PP14-15)。

在针锋相对的两派之外,还存在第三派。这一派的学者希望超越“生产性劳动/非生产性劳动”的二元框架,从马克思主义那里借鉴更为细致的政治经济学分析来具体讨论家务劳动与剩余价值之间的关系,他们认为争论的核心问题“家务劳动是生产性劳动还是非生产性劳动”本身值得质疑[11](P109)。代表人物沃格尔认为从马克思对于“生产性劳动”的定义来看,家务劳动不属于“生产性劳动”[3](PP27-28)。但是她不赞成塞科姆将家务劳动视为“非生产性劳动”(unproductive),因为马克思对“非生产性劳动”的定义是“不和资本发生交换,而是和诸如工资或利润等收入直接发生交换的劳动,例如管家或园丁的劳动”,而沃格尔认为女性在家内从事的家务劳动通常是无酬的,无法归入资本主义生产方式,而“非生产性劳动”必须是在资本主义生产方式下的有酬劳动[3](P28)。苏珊·希梅尔韦特(Susan Himmelweit)和西蒙·莫恩(Simon Mohun)也持有相同观点,认为在马克思的定义中,“生产性劳动”或“非生产性劳动”都是针对具有资本主义性质的有酬劳动,但当时的家务劳动还具有前资本主义性质,并且大多是无酬劳动,因此在分析的过程中应该摒弃这一对立的二元框架[12](P18)。特里·菲(Terry Fee)也认为家务劳动虽然与资本主义存在一定的联系,但是家内的无酬劳动和生产领域的有酬劳动同时放在“生产性/非常性劳动”框架下并不恰当[13]。哈里森则在超越“生产性/非生产性”上做出了进一步尝试,她对家务劳动与剩余价值之间的关系进行了更加深入而细致的分析[14]。首先,她提出,家务劳动作为一种生产方式,与一般意义上资本主义工业生产方式不同。家内家务劳动的过程并没有改造自然,家务劳动者也没有与自己的生产工具分离,更没有受外人的监督,具有一定的自主性,和拥有生产工具的手工作坊生产非常相似[14](P38)。但是不同于手工作坊,家务劳动所生产的使用价值并不是用来在市场上交换的,而是用于在家庭内部消费[14](P38)。她认为,家务劳动并不生产商品,甚至也不生产劳动力[14](P39)。在她看来,维持和再生产劳动力与生产劳动力是截然不同的两码事。其次,她提出家务劳动的循环和一般生产的循环存在很大差异[14](P39):一般的生产循环遵循“资本—商品—资本”的模式,即商品的生产和再生产是连续的,但是家务的生产循环却是断裂的,家务劳动的生产并不是和家务劳动的再生产连接,而是与资本主义的生产相连接[14](P39)。最后,她认为不能武断地说家务劳动是“生产性的”或家务劳动是“非生产性的”[14](P42),而要看家务劳动者具体的劳动时间。她将家务劳动的时间分为为自己生产使用价值(包括为自己做饭和洗衣等)的时间、为丈夫和孩子生产使用价值(为他们做饭和洗衣等)的时间。当她的劳动时间超出她自己生活所需的时候,剩余价值就被生产出来了[14](P42)。她还认为,家务劳动的剩余价值是在家庭内部被消化的,因为家务劳动者的生活所需被包含在家庭工资里,其剩余价值通过进行公共劳动的配偶的工资表现出来[14](P42)。虽然一些学者对哈里森通过劳动时间来衡量劳动价值存在异议,认为只用劳动时间来衡量家务劳动的价值远远不够,生育后代这个过程的劳动价值难以用劳动时间来衡量,但即使如此,她们还是肯定哈里森的政治经济学分析无疑是对“生产性/非生产性”二元争论的突破[15](P25)。她的观点也得到了其他一些学者的肯定,她们都认为,正因为女性为家庭提供着无酬家务劳动,才导致资本家可以付给养家男性更少的工资[16](P6)。

三、重构家务劳动的政治经济学分析

(一)启发与承传

20世纪70年代社会主义女性主义内部轰轰烈烈的有关家务劳动价值的大讨论,到了80年代逐渐消弭。虽然有关家务劳动的讨论一直存在,但是从政治经济学角度对家务劳动价值进行的分析则日渐式微,女性主义者纷纷转向讨论家务劳动力市场和家庭内部家务分工的不平等问题[17](P224)。即使是20世纪90年代法兰克福学派第三派代表人物、当代社会批判理论家、新马克思主义女性主义者南希·弗雷泽(Nancy Fraser)也更多地从性别正义的角度来讨论家务劳动的组织模式[17](PP220-226)。这背后的推动因素包括:20世纪80年代以来随着新自由主义资本主义在全球的盛行,家务劳动逐渐商品化,大量女性走出家庭,从事有酬的家务劳动,许多女性主义者也转向接受新自由主义下的家务商品化图景,放弃了70年代的社会主义想象和经济再分配的诉求以及对资本主义的政治经济学批判;其次,资本主义福利国家和社会主义国家的改革,使得家务劳动逐渐成为个体家庭的责任,家务劳动与国家政治经济体系之间的关系被一些女性主义者遗忘;最后,全球化浪潮下形成的“全球照料链条”(global care chain)将学者们的注意力转移到不同国家女性之间的阶层、种族不平等上[18][19]。但是,性别关系是嵌入在各种社会关系之间的,将性别问题从经济、社会和政治问题中剥离出来,就家务劳动讨论家务劳动,将无法看清性别关系与宏观社会经济制度之间错综复杂的关系,也会阻碍性别研究与其他领域之间的交融和对话。当代性别研究中,家务劳动政治经济学分析的缺失,使女性主义者只能在微观上就家务劳动分工本身讨论性别不平等问题,难以系统性地对家务劳动背后的政治、经济和社会因素进行深层次剖析,从而限制了女性主义者进行家务研究的理论延展。因此,我们需要从社会主义女性主义对于家务劳动价值的讨论中汲取营养,通过摒弃一些不合时宜的分析概念,从而更好地承传和发展其对于家务劳动的政治经济学分析。

(二)重构与反思

20世纪70年代社会主义女性主义者对我们最大的启发在于,将家务劳动价值的讨论放在一个更为宏观的政治经济社会结构中考察,厘清家务劳动中性别关系与其他社会关系之间错综复杂的联系。但是社会主义女性主义对于家务劳动价值的分析也存在一定的局限:一是过于低估了家务劳动的商品化和社会化程度;二是忽略了不同生产方式可以在同一个时期同时存在的事实;三是将资本主义视为一个静态的生产模式,忽视了家务劳动的实质随着资本主义的发展而变化[12](P21)。为了更好地对家务劳动进行政治经济学分析,我们需要对20世纪70年代社会主义女性主义有关家务劳动价值的讨论进行重构,从而突破以上的这些局限,形成理论上的拓展。这些重构包括:厘清家务劳动使用价值的维度,拓展价值分析的多个层面;超越“生产性/非生产性”的二元框架,引入“家务劳动的商品化程度”这一连续体来分析家务劳动的交换价值;在讨论家务劳动剩余价值的过程中将家务劳动的商品化和社会化进行区分;将不同地区的家庭模式纳入家务劳动的政治经济学分析。

1.拓展使用价值分析的多个层面

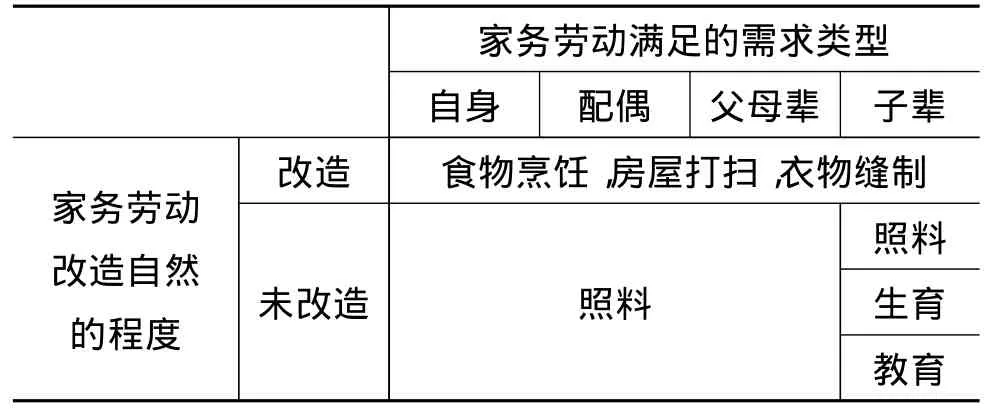

随着家政市场的出现,今天的家务劳动分为两种:一种是在劳动者自家内所进行的家务劳动,通常表现为无酬形式;另一种是在别人的家庭内所进行的家务劳动,通常表现为有酬形式。但不管是为自己家庭还是为别人家庭所进行的家务劳动,都具有使用价值。在下文中,先以劳动者在自家内所进行的家务劳动为例来分析其使用价值。对于家内的家务劳动来说,其同工厂劳动所创造的使用价值的共同之处在于都满足了人们的需求。但是家务劳动与工厂劳动所创造的使用价值的不同之处在于:家务劳动不仅通过改造自然生产出满足人们生理需求的“物”,而且通过人与人的互动来满足人们情感和生理上的需求。二者的区别不仅仅是哈里森所提到的“改造自然”与否,还包括“满足人们需求的不同”。确实,工厂劳动通过改造自然,产生有形的“物”来满足人们的需求,从而体现使用价值,但哈里森认为家务劳动过程并未改造自然,具有一定的偏颇性。家务劳动中的一部分劳动,例如食物烹饪,则是对原材料进行加工,将自然变为食物,但是另外一部分劳动,例如照料家人,则并未改造自然,而是通过人与人之间的互动,来满足人们情感上的需求。因此家务劳动中既包括了通过改造自然来满足人们物理上需求的部分,也包括直接满足人们情感和心理需求的部分。与此同时,不管是烹饪等改造自然的家务劳动还是照料家人等并未改造自然的家务劳动,都包含以下两个维度:一是对自身需求的满足,二是对其他家庭成员需求的满足。在对其他家庭成员需求的满足中也包括三个层面:一是对父母辈的赡养,二是对配偶的劳动力的维持,三是对子代的劳动力的再生产(见表1)。

表1 劳动者在自家内进行的家务劳动的使用价值

2.超越“生产性/非生产性”的二元框架

在社会主义女性主义有关劳动价值的讨论中,“生产性/非生产性”的二元分析框架过于僵化。正如批评者所述,当时的论战是在家务劳动商品化较低的前提下展开的。当时马克思对于“生产性劳动”和“非生产性劳动”的定义,针对的是有酬劳动,其前提是劳动者的劳动力已经商品化。但当时的现实情况是,大量女性作为家庭主妇,其劳动力的商品化程度非常低,并不符合马克思关于“生产性/非生产性”劳动区分的前提。但今天在全球各地,已经出现了不同程度的家务劳动商品化。即使在同一个区域内,也出现了有的女性从事有酬家务劳动,有的女性从事无酬家务劳动,甚至有的女性同时从事有酬和无酬家务劳动的现象。因此,“生产性/非生产性”这样二元两分的理想类型很难将今天全球纷繁复杂的家务劳动形式囊括进去。复杂多元的家务劳动形式更需要引入“家务劳动的商品化程度”这一连续体来分析家务劳动的交换价值。不同类型的家务劳动在这个连续体上处于不同位置,对应不同的交换价值。此外,针对这一连续体上的每一类型的家务劳动,都可以具体地进行劳动过程中必要劳动和剩余劳动比例分析,厘清其与剩余价值率之间的关系。除了上文哈里森所提到的家务劳动必要劳动时间和剩余劳动时间的具体分析,孟捷和李怡乐也在沃格尔的基础上总结了分析家务劳动时间和剩余价值率之间关系的方法。孟捷认为狭义的必要劳动(资本家通过工资实际支付给工人的劳动力价值)加上工人阶级家庭的成员(传统上主要是妇女)所从事的家庭劳动构成了广义的必要劳动,使得原先的剩余价值率公式(剩余价值率=剩余劳动/必要劳动)失效,导致(剩余劳动/广义的必要劳动)<(剩余劳动/狭义的必要劳动),意味着家庭劳动在广义的必要劳动中占据的比重越大,资本主义企业需要支付的狭义的必要劳动比重就越小,剩余价值率就越高[20](P75)。此公式很好地解释了无偿的家务劳动和社会化的家务劳动如何补贴了企业的利润积累[21](P83)。

3.厘清家务劳动的商品化和社会化之间的关系

在重构家务劳动的政治经济学分析时,除了厘清家务劳动使用价值的维度,拓展价值分析的多个层面;超越“生产性/非生产性”的二元框架,引入“家务劳动的商品化程度”这一连续体来分析,还需要注意家务劳动商品化与社会化之间的联系和区别。家务劳动的社会化指的是家务劳动的提供和满足不限于个体家庭内部,而由超越个体家庭之外的其他劳动者来提供;家务劳动的商品化则指的是家务劳动通过货币购买获得。家务劳动的商品化是社会化的一种形式,但不是唯一形式。在家务劳动的社会化中,家务劳动可以作为一种商品存在(商品化的家务劳动),也可以作为一种公共物品存在。在福利国家所主导的家务公共服务化和中国计划经济时期的家务劳动社会化中,家务劳动都是一种公共物品。在同一个地区和国家内,也会存在着某些家务劳动是商品、某些家务劳动是公共物品的情况。而对于同一个国家的不同时期,家务劳动的形态也是变化的。引入历史的视角,便可以厘清家务劳动形态的变化。以中国为例,中华人民共和国成立后逐步建立了社会主义计划经济体制,实施了以国家为主体,低水平、广覆盖的生产与生活一体化的单位式社会福利体制,即通过工作单位负担员工的生产和再生产需求[22](P46)。在这样的生产和生活一体化的社会福利体制下,家务劳动作为一种公共物品,其社会化达到了极高的程度,但商品化的程度却很低。随着改革开放之后的去单位体制化,家务劳动出现了先家庭化后商品化的趋势。计划经济实践和市场转型的过程,使得社会主义国家的家务劳动呈现出资本主义国家不同的形态,而商品化与社会化之间的关系则是剖析这些不同形态的重要棱镜。

4.思考不同地区的家庭结构和家庭模式

社会主义女性主义对家务劳动的政治经济学分析,虽然没有否定家庭结构和家庭模式的作用,但往往被学者们批评过于局限在经济层面[23](P104)。剩余价值理论更侧重于阐明劳资间的雇佣关系,但家务劳动嵌入的则是多种社会关系,这些社会关系中不仅有雇佣关系,还有性别关系以及各种各样其他形式的家庭关系[21](P82)。这些与劳动关系杂糅在一起的家庭关系,受到家庭结构和家庭模式的影响。20世纪70年代的社会主义女性主义理论,也受到了西方“去家庭化”趋势的影响。在追求女性独立和自由的背景下,她们对于家务劳动的政治经济学分析更多是以个体为单位展开的,具有个体主义倾向。但这种从个体层面进行的政治经济学分析是否与中国的现实存在张力?中国的家庭研究者认为,相比西方强调个体独立和自由的“去家庭化”趋势,中国则经历了从“去家庭化”到“家庭化”的家庭变革[24](PP172-178)。新文化运动中对个体的强调,将家族视为束缚个体的枷锁,但20世纪70年代末的改革开放,中国又从“去家庭化”的趋向转向了“家庭化”[24](PP172-178)。在新时期的“家庭化”趋势中,个体从社会剥离之后往往将家庭作为个体重组和重建安全感的最重要机制,进城务工和城镇化进一步刺激流动者在家庭内部寻求支持和帮助[25](P11)。阎云翔认为,中国新时期的“新家庭主义”既不同于西方的个体主义,又不同于中国传统的家庭主义,是一种“下行的家庭主义”,即个体将家庭作为支持和依赖的单位,但家庭重心却从老人转向第三代儿童[25](PP4-15)。在中国进行家务劳动的政治经济学分析,必须考虑到这种“下行的家庭主义”对家务劳动商品化形成的影响。育儿嫂所提供的育儿服务的价格与中国人对第三代儿童的重视程度息息相关,有酬家务劳动者的价格和价值之间的出入以及不同家务劳动者之间的酬劳差异也与之相关。因此,对家务劳动进行政治经济学分析时,家庭模式和家庭结构也应该纳入其中,从而才能更好地形成本土化的家务政治经济学分析。