论股权结构与财务报告信任关系的重建

——基于25家财务造假上市公司的实证分析

陈玉雪

一、问题的确定

2019年1月,A股上市公司业绩爆雷让不少投资者记忆犹新,在4月下旬的年报最后窗口,上市公司业绩变脸再次频频上演。同花顺数据显示,525只A股公司下修2018年归母净利润预告下限。其中,328家由预盈转为亏损;下修幅度超过1亿元的有108只股票,业绩下修幅度最大的为欧菲光。而康得新和康美药业则刷新了公众对于A股业绩造假认知的下限。康得新122亿现金凭空消失,康美药业修正前期会计差错,竟减计300亿货币资金。凡此种种,极大的挑战了中小投资者对于上市公司财务报告的信任关系,以及注册会计师审计信任危机和证券市场信任危机。鉴于此,笔者基于证监会官网历年来公布的典型违法案例,尝试寻求其统计学意义上的一些共性,以供投资者以及制度设计者参考。

二、文献研究

近年来我国关于财务造假的研究,笔者整理如下:

1.基于具体造假公司的案例分析。刘静(2 0 1 9)、牛彦秀(2019)、李克亮(2018)等分别从审计、内部控制、组织行为学等专业角度分析了雅百特的财务造假案;杨继伟、王芳(2017)对华锐风电的股权治理与财务造假进行了研究,认为“华锐风电股权相对分散,这种股权结构给管理层提供了内部人控制基础,管理层权利过大并且缺乏有效制约直接导致了财务造假的发生”。此外,还有学者研究九好集团、山东墨龙、欣泰电器等公司的财务造假案。

2.基于博弈论的实证研究。吴云端(2015)通过构建基于发行人与保荐人合谋的博弈模型展开实证分析,探讨了IPO 财务造假为何屡禁不止的原因,指出财务造假是现行的制度下参与主体理性博弈的结果。要杜绝IPO财务造假,仍须完善相关制度和法律约束,以将发行人和保荐人引向(不做假,勤勉尽责)正确的博弈方向。薄澜和姚海鑫(2013)构建了关于上市公司管理者财务舞弊与注册会计师外部审计的不完全信息动态博弈模型。李丽青(2004)则构建了基于上市公司和监管部门的博弈模型, 并以银广夏事件为例对模型进行了检验和分析,指出治理财务造假的根本途径是加大对违规主体的处罚力度。

3.基于多个案例的实证分析。尹平(2004)对国内26本杂志所刊载的186例审计个案进行统计、归纳,分别概述了财务造假的性质、主体、客体、规模、方法、影响程度等十方面的特性,由此推论:打假与造假已进入艰难的“相持期”,打假治乱工作任重道远;进而提出了对造假保持强大的攻势与压力、 打假治乱着力点前移、构筑长效治理机制、建立预防—监督—检测与惩戒的立体防线等对策与建议。

4.其他研究。其他学者主要分析了财务造假的原因,提出防止财务造假的对策等。关于财务造假的原因,西方主要有四种理论,即:冰山理论、舞弊三角理论、GONE理论、风险因子理论。我国学者朱国泓(2001)认为,激励不足和缺乏会计控制是上市公司财务造假的主要原因。何红(2002)提出了利益驱动、财务困境、制度诱因和道德困境四个导致上市公司财务造假的动因。娄权(2004)认为,当思想文化、动机、机会和经济利益权衡四个影响因子皆具备时,财务造假就发生了。屈文洲和蔡志岳 (2007)提出了大股东掏空、内幕交易、盈余管理这三个上市公司信息披露违规的动因假说。

三、提出理论框架和假设

Hoskisson等(2009)提出:当股权分散时,股东间往往存在“搭便车”心理,无法对管理者实施有效监督,容易造成内部人控制问题。而若企业存在控股股东,其会更积极地介入公司经营决策,也更有能力约束管理者的权力, 监督管理者的行为,从而缓解股东与管理者之间的代理冲突,在一定程度上减轻与管理层之间的信息不对称程度,使管理层盈余平滑手段等自利行为难以实施。徐宁、徐向艺( 2010) 也发现,企业的大股东有更强的动机和能力去监督管理层的行为,保证股权激励契约设计的科学合理性,避免高管通过激励方案设置来谋取福利。陈仕华、李维安(2012)则指出:最优契约理论和管理者权力理论源自传统的委托代理理论,都是基于西方不存在控股股东的股权分散公司的典型样例基础上构建的,可能不完全适用于我国资本市场中大多数上市公司都存在控股股东的高度集中型股权结构的现实情况。陈文强(2017)也指出:目前的多数实证研究都忽视或低估了我国“一股独大”的集中型股权结构背景下控股股东涉入和类型对股权激励效应的影响。他提出,控股股东在股权激励效应实现过程中既存在监督作用,也存在合谋现象,而这种合谋现象主要体现在民营企业中。

刘星、刘伟( 2007) 研究表明,相比民营企业,国有控股公司的大股东倾向于“监督”,而非与其他股东“合谋”共同侵害小股东利益。罗进辉等(2014)指出:民营控股股东大都参与公司经营管理,是公司的 “内部人”,民营企业的高管也多为控股家族成员或由控股家族指派、任命,是控股家族利益的代言人,大股东攫取控制权私有收益的能力更强。而国有控股企业的实际委托人往往是缺位的,大股东的受益主体不明确,股东权利通常由中央和地方各级政府的国资委代为行使,国有大股东获取私有收益的动机相对较弱。邵帅等(2014)、甄红线等(2015)认为:国有控股企业面临着更严格的政府监管,不仅实施股权激励所要求的公司治理环境更规范,许多决策还面临着国资委、证监会和财政部的三重监管,一定程度上加大了控股股东与高管合谋进行利益输送的难度。特别在我国当前尚不具备完善的投资者保护机制的环境下,国有终极控制权能够有效防范大股东利益侵占和管理层自利的代理问题,发挥投资者保护的部分替代作用 。

G.Jack.Bologana提出的舞弊风险因子理论中,把舞弊风险因子分为个别风险因子与一般风险因子。个别风险因子是指因人而异,且在组织控制范围之外的因素,包括道德品质与动机。一般风险因子是指由组织或实体来控制的因素,包括舞弊的机会、舞弊被发现的概率以及舞弊被发现后舞弊者受罚的性质和程度。

表1 证监会公布的财务造假公司造假首年度的股权结构情况

表2 财务造假公司前五大股东分别持股比例

表3 财务造假公司股权结构数据的描述性统计

表4 公司分红及股价波动情况描述性统计

综上所述,本文提出如下假设:

1.所有者与管理者之间的代理问题、信息不对称问题一直都存在,然而当存在控股股东时,在财务造假这个问题上,控股股东与管理层的信息是对称的(尤其是所有者与财务总监之间的信息是对称的),行动也是一致的。企业代理问题逐渐从股东与管理者之间的利益冲突转变为控股股东与中小股东之间的利益冲突。尤其是在投资者保护不足的背景下,控股股东出于自身利益最大化考虑,有动机和能力掏空公司价值,侵占中小股东的利益。

2.虽然国有控股上市公司存在内部人控制、目标多元化、显性激励不足和多重监管等问题,但国有大股东的存在和积极参与管理有利于防止财务造假。

3.财务造假一旦被披露,给大股东带来的经济损失小,法律风险低,否则不会有如此多的企业在造假领域前赴后继,甚至出现康美药业错记299亿货币资金,并解释为会计差错;康得新122亿现金不翼而飞;獐子岛扇贝劫等荒唐的事情。

在持股比例一定的情况下,财务造假公司的控股股东,会更在意自己的投资收益。因此,他们会利用自己的控制权影响公司股利分配政策以及股价的波动。

四、样本选择及数据采集

根据证券法的规定,信息披露违法行为包括:虚假陈述、内幕交易、操纵证券市场;证监会官网每年会公布其稽查的典型违法案例包括了上述三类。本文着力于重建财务报告信任关系,因此,只研究其中的虚假陈述典型违法公司。而此类公司中,由于IPO造假而未上市的公司,由于数据可获得性受限,不作为研究样本。本文研究样本共包括25家上市公司,其中ST参仙源、晨龙锯床、ST新绿来自新三板。

笔者选择数据的年度为证监会公布的该公司造假的第一年年末数据,而不是造假被披露的年度,或者造假最后结束的年度。因为造假进行到后期,知情股东有可能减持套现,一旦披露,股权结构可能出现变动,不利于真实股权结构的呈现。因此,选择造假的第一年度,更能明确反映当时造假的利益共同体。关于股权结构的样本数据整理如表1所示。

五、数据分析及假设检验

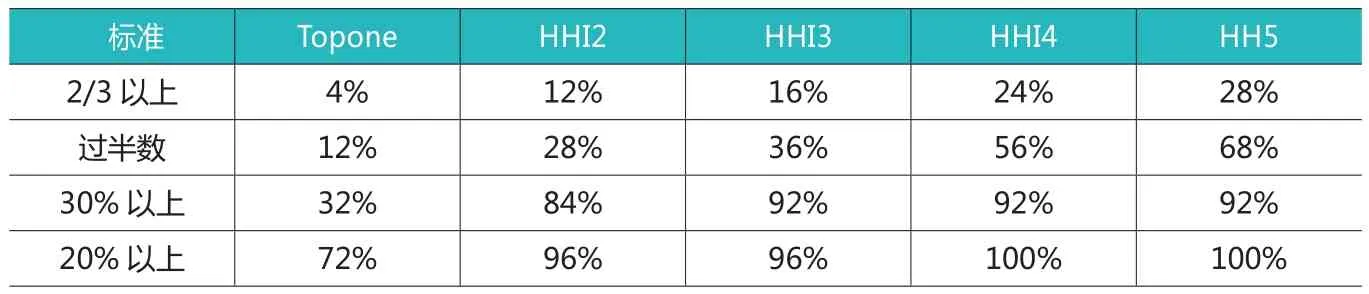

股权结构主要包括股权构成以及股权集中度。股权构成即股东身份构成,主要包括机构法人股、国家股东、个人股等。关于股权集中度,一般采用前五大股东持股比例(HHI5)来表示,而判断标准有10%以下,10%-50%,50%以上等。陈文强(2017)选择第一大股东持股比例(Topone) 来衡量股东的涉入程度,认为若第一大股东持股比例超过 20%,则表明上市公司存在控股股东;否则该公司拥有分散的股权结构。他还提出股权制衡度(Zindex)的概念,即公司第一大股东与第二大股东持股比例之比。笔者基于《证券法》关于上市公司股东大会决议规则的相关规定,以及会计准则相关规定划分标准如下:

1.绝对控制线(2/3以上)。《证券法》规定,上市公司对变更公司形式、重大资产重组事项、发行证券事项等作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此,在重大事项的表决时,2/3成为了一个关键点。

2.一般控制线(过半数)。《证券法》规定,股东大会作出决议,除另有规定外,应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3.实质控制线(30%):上述2/3以上或者过半数,均是以出席股东为基数,而不是全体股东。往往许多中小股东不会出席股东大会,而当大股东持股达到30%时,实质上已经形成了控制。《上市公司收购管理办法》也规定当投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%,为拥有上市公司控制权;

4.重大影响线(20%):《企业会计准则第2 号—长期股权投资》应用指南(2014)规定,投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不形成重大影响。

根据上述界定,笔者对数据统计分析如表2和表3。

由表2、表3分析可知:

1.财务造假公司股权高度集中,控股股东完全有能力与管理层合谋。数据显示:32%的公司,一个股东就能形成实质控制;72%的公司,一个股东就能形成重大影响。考虑前两大股东的合计持股时,96%的公司,两个股东能够形成重大影响;84%的公司,两个股东可以形成实质控制。在股东大会决议时,这两大股东完全有能力左右结果。再者,上述财务造假上市公司第一大股东持股比例的均值为30.21%;而根据陈文强(2017)基于上证1384家样本企业的研究数据,这一数值的均值为36.2%。以上均证明了我国上市公司“一股独大”的现象十分突出,控股股东完全有能力与管理层合谋。

2.财务造假公司中国有股很少。在陈文强(2017)研究的1384家样本企业中,实际控制人为国有性质的样本公司达52.6%;而笔者基于25家财务造假公司为样本数据的研究中,造假当年只有3家公司(占比12%)的前十大股东中出现了国有股的身影,并且北亚集团国有股只持股5.59%;北生药业国有股合计持有6.03%,均不能构成重大影响;只有紫光古汉中国有股持股46.34%,由于所有者缺位,仍然未能避免财务造假。再者,这3家公司的造假年度分别是2001年、2004年、2005年。近年来,随着国有企业内部人控制问题引起广泛关注,国有股股东在公司治理中的缺位问题得到明显改善,因此近年出现的财务造假企业均没有国有股的身影。因此,相较于国有控股,民营控股企业的大股东与管理层之间的合谋现象更加严重。

3.造假被披露后大股东经济损失有限。财务造假后,只有3家公司退市,其余22家公司要么继续存续,要么被借壳重组。可见,财务造假一经披露,中小投资者会遭遇股价滑铁卢(尤其是如果其正好买在信息披露前的高点),承受极大的损失。但是对于大股东而言,因掌握内幕消息,有可能在限售解除后慢慢套现。即使没有套现,其股票取得的原始成本低,重组之后卖掉手中的股票,或者当新公司的股东,限售期后仍然可以正常交易,经济损失并不大。

4.造假的违法成本相对较低。首先看刑事责任:如构成违规披露、不披露重要信息罪,根据《刑法》规定,直接负责的主管人员和其他直接责任人员将被处以期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。其次看行政责任:依据《证券法》相关规定,上市公司未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,将被责令改正,给予警告,并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,将被处以三万元以上三十万元以下的罚款。最后看民事责任:根据《证券法》及最高人民法院虚假陈述司法解释规定,在行政处罚出台后,权益受损的投资者可以向虚假陈述的上市公司等虚假陈述行为人索赔损失(包括投资差额、佣金、印花税及利息损失)。但我国对上市公司虚假陈述索赔设置了前置程序,如果没有相关机关对上市公司虚假陈述行为人的行政处罚或者生效的刑事判决,投资者很难对他们提起民事诉讼。当然投资者还可以根据《公司法》的相关规定进行维权,但难度较大。如《公司法》要求,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,才能在董事会、监事会缺位的前提下直接诉讼,而普通投资者很难达到这个标准。违法成本之低可见一斑。

六、进一步研究

为作进一步论证,笔者通过新浪财经以及同花顺财经查找了上述财务造假公司的历年分红数据和股价波动数据。由于公开数据的可获得性受限,新三板的4家公司和退市的3家公司不在样本之内,且为了研究公司上市之后的历史分红和股价表现,2家上市初年即造假的公司不在研究样本之内,因此,样本数据只包括16家公司。

公司在上市和造假的当年,经常伴随分红决定。考虑这两个年度的特殊性,为了更客观的反应公司的分红政策,笔者统计造假公司“上市年度到造假年度”之间的年份数时, “去头去尾”,只计算中间年度的分红情况。

在分析样本公司股价变动情况时,笔者选择了“股价振幅倍数”和“造假年度股价与最低股价比”来表现,即:

股价振幅倍数=公司上市以来至造假年度股价历史最高值/历史最低值

造假年度股价与最低股价比=公司造假年度12月31日股价/股票历史最低价

所得数据描述性统计见表4。

数据显示:样本公司平均36.2%的年度以送转股形式进行过利润分配,63.9%的年度有现金分红。如果综合考虑两类形式的分红决定,那么样本公司平均74.1%的年度均有利润分红决定。由此可见,样本公司偏向积极的股利支付政策;且从分红形式来看,更偏向于现金分红。

再看样本公司上市以来至造假年度期间股价振幅倍数,股票最低价与最高价之间的倍数平均值为10.89倍。而最高倍数是獐子岛,其最高股价是最低股价的49.41倍。最低倍数是北亚集团,其最高股价是最低股价的2.54倍。再看造假年度股价与最低股价比,平均值为1.32倍,而有些公司造假年度12月31日的股价就是历史最低价。具体波动可参考图1、图2。

公司上市发展到造假年度,其股票价格高点已过,基本进入了低谷,如果再披露出不利的消息,将对股价雪上加霜。前文已经分析过样本公司的股权结构,指出其控股股东的影响能力,再加上历年来股利政策的佐证,证明控股股东在意自己的股票收益,包括分红以及股价。因此,当股票价格进入低谷,公司又遭遇不利情形时,控股股东就有动力和能力与管理层合谋造假,粉饰报表。

七、结论

综上所述,上市公司财务造假往往不是内部人控制的产物,而是大股东和管理层合谋的产物,在财务造假带来收益的问题上,大股东之间、大股东与管理层之间是利益共同体,尤其是民营企业,大股东或其家族代表直接参与管理的,那么内部控制的制衡作用形同虚设。而如果上市公司大股东中有国有股的存在,当国有股“股东缺位”问题解决以后,则将极大制约造假行为的发生。

其次,大股东在持股比例既定的前提下,倾向于投资收益的获得,因此其会利用自己的控股地位影响公司的股利分配政策以及股价的波动,以给自己带来分红收益和股票溢价。而当造假被披露之后,由于大股东与中小投资者的信息不对称,以及大股东本身取得原始股的股价极低,再加上即使公司被ST,它还是有极大的重组机会,那么相对而言,造假被披露后的经济损失往往由中小投资者接盘,而大股东遭受法律惩处的风险和力度也极为有限。

再者,我国应当加强职业经理人建设,保证管理层的专业性和独立性,形成大股东与管理层之间的制衡,防止所有者缺位,同时在财务造假的问题上更应防止大股东与管理层的合谋。在法律层面应强化对中小股东权益的保护,《证券法》强调股东大会决议时看“出席股东所持表决权”,那么不能出席或者出席成本过高的中小投资者的权益谁来保障?还是直接将他们扔给“股市有风险,入市需谨慎”这句话即可?制度层面设计者应努力稳定投资者对财务报告的信任关系,否则资本市场只能在投机的路上越走越远,所谓的价值投资很难实现。最后,还是归于众多学者一再倡导的观点,应当加大对于财务造假直接责任人(法人以及自然人)的惩罚力度。