基于患者感受视角的医学人文关怀现状调查与影响因素分析*

赵欣悦,姜柏生

(1 南京医科大学医政学院,江苏 南京 211166,923124036@qq.com;2 南京医科大学马克思主义学院,江苏 南京 211166)

人文是医学的灵魂,医学的根本特征是人文关怀[1]。医学人文关怀是指在医护过程中除了为患者提供必需的诊疗技术服务之外,还要为患者提供精神的、文化的、情感的服务,以满足患者的健康需求。倡导医学人文关怀不仅有助于改善医护人员的医疗实践、改善医患关系、减少医疗纠纷,更重要的是,作为医学之本的医学人文关怀是医务工作者崇高的医德品质、医学信仰和天职。在新医改背景下,践行医学人文关怀顺应了“以人为本”的理念,体现了“生物-心理-社会”医学模式的要求,人文关怀已经越来越成为我国医院管理的新要素和提高医院竞争力的重要部分。近几年医学智能化迅速发展,智能诊断、远程医疗、达芬奇手术机器人的出现,更加告诉我们, 医学人文关怀比任何时候都要重要。

杜治政教授将医学人文关怀的实践划分为三个层次:服务态度和环境,医院管理与政策层面的关怀以及医疗实践全过程的关怀。这三个层次共包含六个内容,分别是:体现人文关怀的服务态度;良好的医院、病房的人文环境;疗效好、损伤小、价格廉的医疗服务;正确地处理医疗中的各种伦理社会法律问题;在医院管理各环节上维护患者的利益;在保健政策上体现对患者和人的健康的人文关爱[1]。目前国内外对医学人文关怀的调查研究中,多集中在对护理人员医学人文关怀能力的调查,较少从患者的角度调查,然而患者是医护人员关怀的直接对象,对人文关怀现状最具有发言权。2017年刘虹教授提出了“医学人文关怀感受”的概念,即医务人员的职业态度和行为、是否耐心倾听、是否充分告知等给患者的感受[2]。因此在以上医学人文关怀的理论基础上,本研究从患者感受的角度出发,对450名患者进行问卷调查,旨在更好地评价探讨医学人文关怀现状,为医疗实践中的人文关怀提供参考,以提高患者的就医感受。

1 对象与方法

1.1 调查对象

本研究采取整群随机抽样的方法,以某市6家三甲综合医院共450名患者作为研究对象。纳入标准为:2019年4-8月就诊的门诊或住院患者,意识清楚、理解表达能力正常,且自愿参加。共发放470份调查问卷,回收458份,剔除无效问卷8份,共回收有效问卷450份,有效回收率为96%。

1.2 调查方法与工具

采用横断面调查方法,由经过统一培训后的研究小组成员发放调查问卷。在调查前向被调查者说明研究目的和意义,并当场回收问卷。该问卷由作者结合医学人文关怀相关理论并根据所调查人群的特点进行初步编制,并请专家审阅,然后根据专家意见进行修改而形成。问卷内容主要包括:①患者个人资料:性别、年龄、学历、就诊方式(门诊/住院)和就诊科室;②医学人文关怀现状:共30个问题,含5个维度,分别为:医学职业态度、医院病房的人文环境、医疗服务、医院管理与政策和医疗实践全过程。每个问题由“从未”到“总是”分为5个等级,采用Likert5级评分法。

1.3 统计方法

通过软件Epidata3.1对问卷调查结果建立数据库,采取数据双录入,使用统计学软件SPSS23.0对录入的数据进行处理和分析。具体统计方法为卡方检验和多元Logistic回归,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 研究对象的一般情况

450位患者年龄为15~87岁,平均(37.5±15.1)岁。其中男性234例(52%),女性216例(48%)。学历:小学30例(6.7%),初高中97例(21.6%),专科94例(20.9%),本科192例(42.7%),研究生37例(8.2%)。就诊方式:门诊353例(78.4%),住院97例(21.6%)。就诊科室:内科241例(53.6%),外科136例(30.2%),妇产科37人(8.2%),儿科24例(5.3%),其他辅助科室12例(2.7%)。

2.2 患者评价最高/低的医学人文关怀感受

研究结果统计出了患者对每项医学人文关怀感受评价的均数和标准差,并根据均分高低,列出患者评分最高和最低的5项医学人文关怀感受(见表1,表2)。

表1 患者评价最高的医学人文关怀感受

表2 患者评价最低的医学人文关怀感受

根据表1,患者评价最高的5个医学人文关怀感受中有3个都属于“医院、病房的人文环境”维度,说明三甲综合医院的就医环境整体较好;其次,患者较认可医院的收费标准和流程,医疗费用关乎患者切身利益,也影响着医疗机构的社会信誉和发展,程序上必须严格遵守国家的规定,做到公开透明;在调查过程中,大部分患者对医院的隐私保护制度评价较高,例如在做检查时如果有其他患者或家属在场,大多数医护人员会用围帘遮挡他们身体的隐私部位;在门诊等候时,叫号电子屏幕上显示的姓名会加*号,这些细节都让他们感受到了人文关怀。

表2表明,医学人文关怀感受中评分较低的集中在“医学职业态度”和“医院管理政策”这两个维度,其中主要问题在于门诊等候时间较长、医护人员较少关心患者的生活质量、较少向患者微笑以及不够全面地了解患者。

三甲综合医院门诊患者流量大,然而医疗资源有限,若是工作流程不科学、效率低下或是科室布局不合理,患者将花费较长的等待时间。在门诊,医护人员与患者的接触时间短,最重要的是需要在有限的时间内对患者的病情作出判断和解释,因此很难有较长的时间了解患者疾病之外的信息,或是兼顾关心患者日后的生活质量,服务自然难以面面俱到。再加上医护人员忙碌紧张、心理压力大,若是患者病情严重,医护人员更多是以严肃的态度面对,因而有时对患者微笑的次数变少了[3]。其次在调查中,大部分住院患者表示很少看见医院内的人文艺术作品,可能原因在于医院内人文作品布置的区域较小或主要集中在门诊。

2.3 患者对各维度医学人文关怀感受的评价

如表3显示,在医学人文关怀各维度中,患者对“医院和病房的人文环境”认可最高,其次是“医疗服务”和“医疗实践全过程”的人文关怀,对“医护人员的职业态度”和“医院管理政策”维度评分较低。

2.4 患者个人因素对其评价的影响

经卡方检验,比较患者的性别、年龄、学历、就诊方式和就诊科室对医学人文关怀感受的影响(见表4)。结果显示,女性患者的评价均低于男性患者,突出表现在“医院病房的人文环境”与“医疗实践全过程”这两个维度,差异具有统计学意义(P<0.05),这可能是由于女性对环境的要求更高,沟通模式中的性别差异也会导致患者在关怀需求上产生区别[4];在不同的学历组中,患者在4个维度上的感知均有统计学差异,其中高学历患者的评分较低、小学学历患者的评分均高于其他学历者,此结论与陈平雁等的部分研究结果一致,可能原因是文化程度更高的患者对医院服务的人性化和细节需求更高,易导致服务期望与感知之间的差距[5];不同就诊科室的患者也在4个维度上的评价均不同;并且不同年龄组的患者之间、住院与门诊患者之间,在所有医学人文关怀维度的评分差异上都具有统计学意义。

3 三甲综合医院医学人文关怀现状的影响因素分析

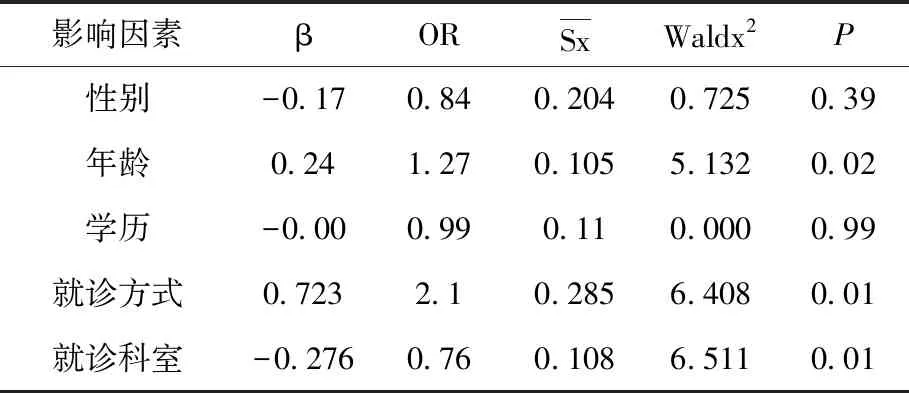

本研究应用多元Logistic 回归分析方法对医学人文关怀现状的影响因素进行分析,其中因变量为患者的评价总分,将“总是”赋值为 5、“经常”为 4、“有时”为 3、“很少”为 2、“从未”为 1,自变量包括性别、年龄、学历、就诊方式和就诊科室。根据表5,最终进入回归方程的变量有年龄、就诊方式和就诊科室(P<0.05)。就诊方式的OR值为2.1,表明就诊方式是最重要的影响因素;其次,患者年龄的OR值为1.27,就诊科室的OR值为0.76,年龄和就诊科室也是重要的影响因素。

表4 不同性别、年龄、学历、就诊方式、就诊科室的患者的医学人文关怀感受的比较

表5 医学人文关怀现状的影响因素

3.1 住院患者的评价高于门诊患者

依据卡方检验和Logistic回归结果,在所有维度上,住院患者对医学人文关怀感受的评价均高于门诊患者。可能原因在于门诊忙碌、患者数量多、流动量大,患者与医护人员在门诊的沟通时间少,很难建立稳固长久的医患关系。然而住院患者与医生护士的相处时间多,也能体现后续一系列治疗过程中的人文关怀。此结果在国内邓梦筑、张柠等对患者满意度的调查研究中也得到一致的结论[6-7]。

3.2 患者年龄越大评价越高

表5中年龄β=0.24,说明患者对医学人文关怀感受的评价随着年龄增长而提高,这一趋势与 C.Komal Jaipaul和Gary E. Rosenthal在调查研究中得出的结论一致[8]。国内许多专家通过研究也发现了同样的变化趋势,可能原因在于年长者相比年轻者会得到更多的关照,也可能与患者自身病情、受教育程度、经济条件有关。

3.3 内科患者评价最高

根据表5,不同的就诊科室也是影响医学人文关怀感受评价的重要因素,其中内科患者的评价显著高于外科、妇产科、儿科和其他辅助科室,儿科最低。可能的原因是:内科患者以慢性病居多,住院周期较长,因此与医护人员之间有更多的相处时间,可以进行深入的接触与了解,更容易建立良好的医患关系;而外科和妇产科患者以手术治疗为主,住院周期相对较短;儿科家长因担心孩子病情而心情焦虑,和医护人员之间有时会缺乏有效的沟通,容易产生负面情绪;在辅助科室,患者大多与机器接触、直接做检查拿报告,更加缺乏与医护人员的直接沟通交流。

4 讨论及建议

根据本研究的调查结果,患者对医院和病房的人文环境感受较好,对医院的管理政策和医护人员的职业态度评价较低。并且,不同背景的患者对医学人文关怀感受的评价有明显的差异,年龄、就诊方式和就诊科室是重要的影响因素,这给医院和医护人员提供了建设性的意见和参考。在整体医疗实践过程中,需全面提高医护人员的人文素养,改善患者就医感受,真正体现“以患者为中心”。以下是依据此次调查提出的几点建议措施。

4.1 优化门诊就诊流程

本次调查发现,影响患者人文关怀感受的最大因素是门诊等待时间过长,主要体现在候诊时间上。三甲综合医院门诊流动量大、就诊环节多,医疗程序错综复杂。随着目前各医院挂号方式的多元化,以往的“三长一短”现象有所改善,但长时间的候诊容易引起患者的焦虑情绪。医院应当转变观念,从患者的需求入手改进门诊服务流程,进一步改善患者就医感受,譬如最大化地利用各种互联网信息化服务,实行线上门诊预约制度,分时段预约就诊,并提供短信服务,使患者等候时间缩短,以提高就诊效率;还可以开通线上问诊,患者在及时得到治疗建议的同时也节省了就医成本[9]。

4.2 改善医护服务态度

调查结果显示,由于医护人员服务态度欠佳引起的患者不良感受较多。作为拥有优质医疗技术和设备的三甲综合医院,软件和硬件同等重要,患者甚至会对医护人员的态度更加敏感。杜治政教授把服务态度作为最基本的人文关怀,可见其重要性[1]。无论是在门诊还是病房,医护人员与患者沟通时需理解、尊重、明察并体谅患者感受,具体表现为耐心、体谅患者实际困难;多向患者微笑,传递善意和温暖;认真倾听、目光注视、神情亲切,可以排除干扰;认同患者的感受并给予共情;时刻注意自己的表情、语气和肢体动作,避免引起患者不愉快的感受;经常带给患者积极的情绪;在与患者的深入交流中全面了解患者;充分告知相关事宜,认真履行知情同意原则,尊重患者的自主权;对患者的病情和预后进行充分的答疑解惑等。

4.3 完善院内人文环境

虽然在本次调查中,患者对医院整体环境的感受最好,但在书画布置方面的评分却较低。作家梁晓声在2019年中国研究型医院学会文化分会上着重提到,在医院的门诊、病房尤其是重症监护病房应能随处看见绿色植物、绘画摄影、书籍雕塑等艺术作品。对患者而言,人文艺术作品不仅能够营造安静舒适、具有美感的环境,更重要的是能够抚慰患者心理上的恐惧和焦虑,是灵性照护的一剂良药;且有利于缓解患者长时间等候时的负面情绪。Piperek心理研究发现,在自然和温馨的环境中,人的心理效应有55%~85%是良性反应[10],这有助于患者的疾病恢复和身心健康,同时极大地提高医护人员的工作效率,也体现了医院的文化建设。

4.4 提供个性化服务

研究结果显示,不同性别、年龄、学历、就诊方式和就诊科室的患者对医学人文关怀感受的评价均有统计学差异。患者感受最核心的特性就是其内在性和个体性[11],医院应当重视不同患者的独特感受,提供个性化服务,体现更好的人文关怀。例如,医护人员在与老年或文化程度较低的患者沟通时,在解释病情上需更加耐心和清晰;在与儿童患者沟通时,言语应简单轻松;其他还包括为少数民族提供特殊的饮食,为残疾和老年患者提供照护服务,为有需要的学生提供安静的学习环境,为住院患者送上生日祝福等[12]。

4.5 推进全员全面全程的医学人文关怀

依据调查结果,医护人员在关心患者的生活质量和全面了解患者的心理情绪方面的评分均低于平均水平。当前我国医院推行和重视的人文关怀多属于一级关怀,随着新医学模式的不断推进,更应在医疗实践中推行全员全面全程的人文关怀。医学不能仅仅以延长生命为目的,还应当为患者减轻痛苦、提供心理安慰,通过调整患者的心理状态来改善其生理状态与生活质量,这是医学人文的精髓,也是医学人文发展的最高形态[1]。