半干旱区玉米全膜双垄一体化播种技术研究

牛芬菊 张雷 李小燕

摘要 本文在全膜双垄沟播生产过程中,通过农机与农艺结合,推广应用全膜双垄一体化播种技术,研究该技术对玉米生长及产量的影响。结果表明,全膜双垄沟播一体化播种技术的玉米垄形规范,播种深浅一致,出苗整齐;且集雨效果好,各生育期0~100 cm土壤含水量相對较高,玉米的主要农艺性状和经济性状有所提高。玉米产量最高达9 545.45 kg/hm2,较全膜双垄沟播秋覆膜增收3 305.45元/hm2、较全膜双垄沟播顶凌覆膜增收4 658.25元/hm2,且该技术减少了全膜双垄沟播技术的作业工序,便于实现规模化种植。

关键词 玉米;全膜双垄一体化播种技术;性状;产量;半干旱区

中图分类号 S513 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)21-0012-03 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

全膜双垄沟播技术是我国旱作农业上的一项创新技术,该技术集膜面集雨、覆盖抑蒸与垄沟种植为一体,实现了集雨、保墒、抗旱、增产的效果[1]。这一技术的成功应用给甘肃乃至全国干旱半干旱地区旱作农业发展提供了技术支撑,对促进农民增收、保证全省粮食安全起到了极大的促进作用。但多年来,该技术的应用主要依靠半机械化完成,作业质量难以保证。针对这一现状,采取农机与农艺结合的措施,研究出了与小四轮拖拉机配套的全膜双垄集雨沟播一体机,能够一次性完成旋耕、起垄、施肥、覆膜、喷药和播种等工序。

本文研究了全膜双垄一体化播种技术对玉米生长的影响,以期为实现玉米规模化种植以及该技术的大面积推广应用提供技术参考。现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016—2018年连续3年在榆中县石头沟旱作农业示范点进行。该地区≥10 ℃有效积温为2 179 ℃,≥0 ℃积温为3 044 ℃,海拔为1 970 m,年降雨量为350 mm左右,无霜期平均为139 d,农作物生长期为200 d。土壤类型为黑垆土川台麻土,属甘肃省中部地区典型的旱作农业区。试验地土壤为黄麻土,前茬作物为玉米,产量为9 200 kg/hm2,耕层土壤含有机质1.36%、速效钾98.5 mg/kg、速效磷32.4 mg/kg、全氮0.105%。

1.2 试验材料

参试作物为玉米,品种为登义2号。供试地膜为兰州金土地塑料制品有限公司生产的0.01 mm聚乙烯吹塑农用地膜。

1.3 试验设计

试验共设4个处理。对照(CK):常规半膜覆盖栽培,即前茬收获后耕耱,不起垄,露地休闲;翌年半膜覆盖,宽窄行栽培,穴播,窄行距40 cm、宽行距70 cm。处理A:全膜双垄沟播顶凌覆膜栽培,即前茬收获后整地,露地休闲;翌年3月上中旬地起垄铺膜,全膜覆盖,大垄宽70 cm、垄高10 cm,小垄宽40 cm、垄高15 cm,垄沟内穴播点种。处理B:全膜双垄沟播秋覆膜栽培,即前茬收获后耕耱,11月中上旬起垄铺膜,全膜覆盖,大垄宽70 cm、垄高10 cm,小垄宽40 cm、垄高15 cm;翌年垄沟内穴播点种。处理C:全膜双垄一体化播种栽培,即在上年全膜双垄沟播玉米收获后,保护好地膜;翌年播种时,用废膜捡拾机一边清理地膜,一边用旋耕起垄铺膜播种机一次性完成旋耕、施肥、起垄、喷药、覆膜、播种等作业。采用大区设计,3次重复,随机排列,每处理面积为300 m2左右。

1.4 试验实施

玉米于4月中旬播种,各处理种植密度为52 500株/hm2,按“品”字形种植。在整地、起垄、覆膜时,一次性施入尿素150 kg/hm2、沃夫特缓控释肥900 kg/hm2,其他田间管理措施均相同。

1.5 测定内容及方法

1.5.1 土壤含水量测定。采用烘干法,在玉米主要生育时期0~100 cm土层测定土壤含水量,以20 cm为单位取土,在2株作物之间取样。所取土样在105~110 ℃烘箱中烘6~8 h至恒重后称重。

土壤含水量(%)=[湿土重(W1)-干土重(W)]×100/干土重(W)

1.5.2 叶面积测定。观察其展开叶片数及未展开叶片数,测量各展开叶片的长(从叶片基部到叶尖的距离)与宽(为叶片最宽处的距离),然后按照公式S=L×W×0.75(L为叶长,W为叶宽,S为叶面积)计算各叶片面积。在大喇叭口期前每次测量5株,大喇叭口期后每次测量3株。

叶面积指数=单株平均绿叶面积(m2)×密度(株/hm2)

÷10 000(m2)

1.5.3 干物质测定。在玉米整个生育期间按生育时期分别取样。将各器官按茎、叶、鞘、雄穗、苞叶、籽粒、穗轴分开,于烘箱中105 ℃条件下杀青30 min,然后于85 ℃烘干至恒重后称重。

1.5.4 产量及经济性状测定。玉米成熟收获时,每小区在中间2行中随机选取10株,用以考察玉米相关经济性状。按小区全区收获进行测产。

2 结果与分析

2.1 降雨对区域内玉米生长的影响

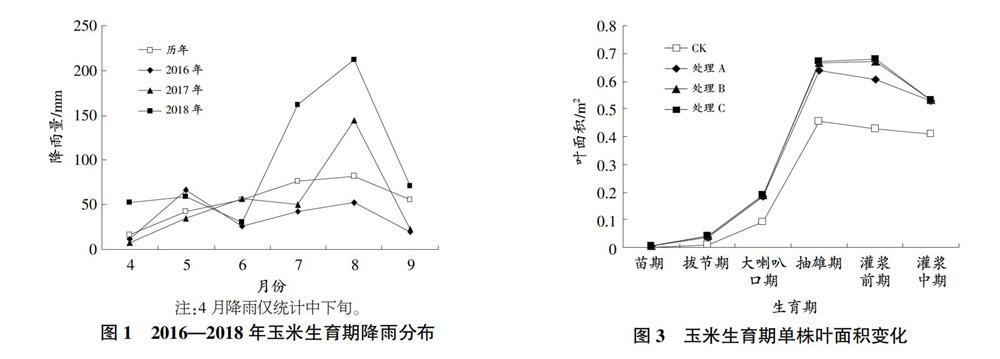

图1为试验区内2016—2018年玉米播种至收获期间的降雨情况。2016年玉米生育期内降雨218.4 mm,较常年降雨偏少33.54%。玉米苗期及拔节前期水分充足,中期6—7月高温干旱,使玉米提前成熟,玉米减产;2017年降雨316.0 mm,与常年同期328.6 mm基本持平,但在7月玉米抽雄吐丝的生育时期遇高温干旱,玉米产量受到一定的影响;2018年降雨584.7 mm,较常年偏多256.1 mm,偏多77.94%,玉米生长旺盛,产量达近年来最高。

2.2 全膜双垄一体化播种对土壤含水量变化的影响

覆膜能增强土壤的保水、蓄水能力,特别是全膜能最大限度地将自然降水蓄积并保存于土壤之中,有效地促进了土壤-作物水分的良性循环,解决了干旱地区玉米生育期降水不均的问题[1]。从图2可以看出,各个时期的土壤含水量均表现为全膜双垄沟播栽培大于对照常规半膜栽培(CK)[2],特别是从播种至苗期土壤含水量均高于对照常规半膜栽培(CK),全膜双垄沟播起到很好的集雨保墒作用。玉米拔节期至灌浆中期是玉米一生中需水较多的时期,也是玉米的需水关键期[3],降雨可补充玉米生长时的需求。从图2可以看出,拔节前土壤含水量处理B>处理C>处理A>CK,拔节期后各处理的平均含水量表现为处理C>处理B>处理A>CK。由此可见,全膜双垄一体化播种在玉米拔节期过后随降雨增加,土壤含水量相对较高,为玉米丰产奠定了坚实基础。

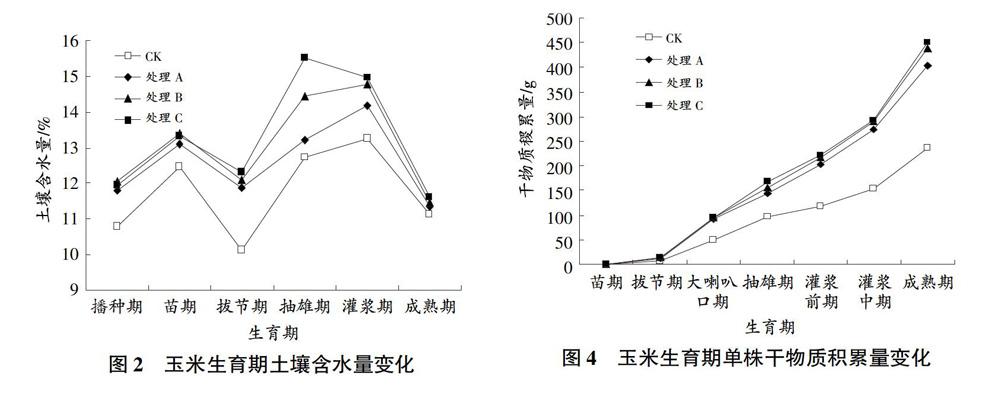

2.3 膜双垄一体化播种对玉米叶面积动态变化的影响

叶面积是作物生长状况的重要指标,反映了光合有效面积的大小和光能截获量的多少,从而影响干物质积累和最终产量[3]。从图3可以看出,在抽雄后各处理叶面积均达到最大,成熟时叶片基本干枯,全生育期均呈单峰曲线变化。全膜双垄沟播3个处理玉米的叶面积在各生育时期都较对照常规半膜栽培(CK)增长快,3个处理的叶面积相差不大,说明全膜双垄沟播促进了玉米的生长。玉米大喇叭口期前叶面积表现为处理B>处理C>处理A>CK,在抽雄期至灌浆中期各处理叶面积表现为处理C>处理B>处理A>CK。由此可见,全膜双垄一体化播种长势较其他处理好,各处理叶面积与产量成显著的正相关。

2.4 全膜双垄一体化播种对玉米单株干物质的影响

玉米干物质是判定其生长状况好坏的重要依据,它与经济产量有密切关系[4]。从图4可以看出,在大喇叭口期前干物质积累比较缓慢,大喇叭口期至灌浆期为快速增长阶段。随着灌浆期的推进、玉米植株的逐渐衰老和环境条件的改变,单株干物质积累逐渐缓慢。在各生育时期全膜双垄沟播3个处理玉米的干物质量均高于对照常规半膜(CK),全膜双垄沟播的各处理中,处理C的干物质积累量在各个生育时期均最高,表现为处理C>处理B>处理A;在灌浆中期的干物质积累量处理C较处理B高3.38 g,较处理A高18.61 g,较处理CK高140.54 g;成熟期处理C的干物质积累量较处理B高11.43 g,较处理A高47.88 g,较CK高215.38 g。

2.5 全膜双垄一体化播种对玉米产量及其构成因子的影响

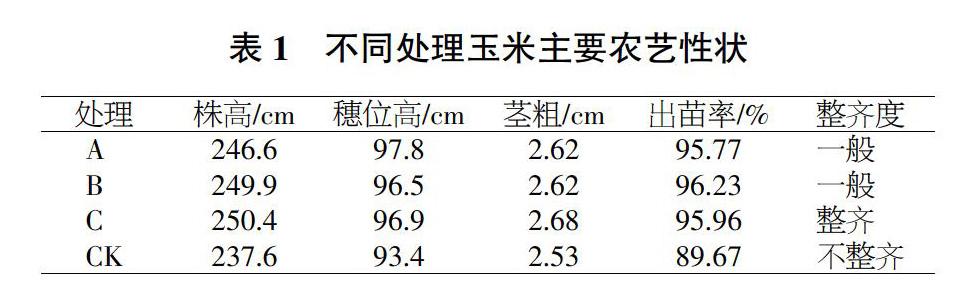

3年的主要农艺性状和主要经济性状(表1、表2)的结果表明,全膜双垄一体化播种(处理C)主要性状稍优于全膜双垄沟播秋覆膜(处理B)且好于全膜双垄沟播顶凌覆膜(处理A)和对照常规半膜栽培(CK),其中处理C较处理B、A、CK双穗率分别增加0.02、0.35、0.69个百分点,空秆率分别降低-0.02、3.56、12.39个百分点,穗粒数分别增加0.17%、1.69%、7.59%,百粒重分别增加0.28、2.34、4.13 g。处理C出苗最整齐,处理B和处理A的出苗整齐度一般,CK不整齐。全膜双垄一体化播种玉米的出苗整齐,主要农艺性状和经济性状有所改善。

3年玉米产量平均测产结果(表3)分析可知,全膜双垄一体化播种(处理C)为9 545.45 kg/hm2,较全膜双垄沟播秋覆膜(处理B)增产4.54 kg/hm2、增幅0.047%,增产不显著,较全膜双垄沟播顶凌覆膜(处理A)增产754.54 kg/hm2、增幅8.58%(增产显著),较CK增产3 913.63 kg/hm2、增幅69.49%。全膜双垄沟播秋覆膜(处理B)较对照常规半膜栽培(CK)增产69.41%、较全膜双垄沟播顶凌覆膜(处理A)增产8.53%,全膜双垄沟播顶凌覆膜(处理A)较对照常规半膜栽培(CK)增产56.09%。

2.6 全膜双垄一体化播种对玉米经济效益的影响

全膜双垄沟播栽培3个处理中,处理C与处理B和处理A相比在其他投入不变的情况下,只减少了机械整地和播种用工成本3 300元/hm2;CK地膜投入减少720元/hm2,但中耕除草增加1 500元/hm2,总投入增加780元/hm2。按现行玉米市场价格1.8元/kg计算,处理C较处理B增加收益3 305.45元/hm2、較处理A增收4 658.25元/hm2,全膜双垄沟播的3个处理较对照常规半膜栽培(CK)增收6 466.65~7 824.90元/hm2。

3 结论与讨论

试验结果表明,从玉米全生育期不同处理0~100 cm的平均土壤含水量来看,各个时期的含水量均表现为全膜栽培大于半膜栽培,这与王喜庆等[5]、李来祥等[6]、马淑珍等[7]的研究结果一致。全膜双垄沟播3个处理中,全膜双垄一体化播种处理由于垄形规范,玉米播种深浅一致、出苗整齐、集雨效果好,在玉米拔节至灌浆期土壤含水量一直保持相对较高水平,为玉米健康生长奠定坚实的基础。

各处理叶面积、干物质量与产量均成显著的正相关,随着叶面积的增大、干物质的增加,玉米产量也呈现增加的趋势。这与蔡承智等[8]的研究结果一致。

全膜双垄沟播较对照常规半膜栽培增加了株高、穗位高、茎粗、穗长、穗粗、穗粒数、双穗数和百粒重,同时减少了秃尖。在全膜双垄沟播条件下,全膜双垄一体化播种优于全膜双垄沟播秋覆膜,全膜双垄沟播秋覆膜优于全膜双垄沟播顶凌覆膜。

试验中,全膜双垄沟播的3个处理玉米产量较对照常规半膜栽培增产幅度达到56.09%~69.49%,增产效果显著。全膜双垄沟播的3个处理以全膜双垄一体化播种产量最高,达9 545.45 kg/hm2,较全膜双垄沟播秋覆膜处理增产0.047%,两者几乎没有差异;较全膜双垄沟播顶凌覆膜栽培处理增产8.53%、较对照常规半膜栽培处理增产69.49%。全膜双垄沟播较对照常规半膜增产56.09%~69.49%。经济效益分析结果显示,全膜双垄一体化播种较全膜双垄沟播秋覆膜增收3 305.45元/hm2、较全膜双垄沟播顶凌覆膜增收4 658.25元/hm2,全膜双垄沟播的3个处理较对照常规半膜栽培增收6 466.65~7 824.90元/hm2。

综上所述,全膜双垄一体化播种可以一次性完成施肥、整地、起垄覆膜、播种等工序,结合废膜捡拾机联合作业,提高了作业效率,减轻了劳动强度,节约了生产成本,省工省时;全膜双垄一体化播种作业垄形规范、播种均匀一致、出苗整齐,为玉米稳产、增产奠定了基础;同时地膜周年覆盖可以保护地表,减少水分流失,最大限度保蓄天然降雨,改变了生态环境。在半干旱区应用全膜双垄一体化播种技术,可以实现规模化生产,对推动玉米全膜双垄沟播技术稳步发展起到积极作用。

4 参考文献

[1] 李来祥,刘广才,杨祁峰,等.甘肃省旱地全膜双垄沟播技术研究与应用进展[J].干旱地区农业研究,2009,1(1):115-118.

[2] 洪晓强.渭北旱塬春玉米农田土壤水分状况及水分平衡试验[J].干旱地区农业研究,1996(3):31-35.

[3] 王玲,谢德体,刘海隆,等.玉米叶面积指数的普适增长模型[J].西南农业大学学报,2004,26(3):303-306.

[4] 陈传永,赵明,董志强,等.多雨年寒地覆膜对玉米干物质积累与分配及产量的影响[J].玉米科学,2007,15(1):88-91.

[5] 马淑珍,王生菊,陈娟娟,等.旱地覆膜方式对土壤水热效应及玉米的影响[J].甘肃农业科技,2008,6(6):20-24.

[6] 赵武云,戴飞,杨杰,等.玉米全膜双垄沟直插式精量穴播机设计与试验[J].农业机械学报,2013,44(11):91-97.

[7] 侯玉虹,尹光華,刘作新,等.土壤含水量对玉米出苗率及苗期生长的影响[J].安徽农学通报,2007,13(1):70-73.

[8] 蔡承智.不同地表处理下坡地土壤温度变化对玉米产量的影响[J].耕作与栽培,2001(6):41-43.