CO2驱油过程中原油胶质对沥青质沉积的影响*

李兆敏,王美佳,武守亚,张 超,席玲慧,吕广忠

(1.中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580;2.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营257015)

0 前言

CO2驱油过程中会伴随着胶质沥青质在井筒、地层、生产管线当中沉积,对生产设备和储层造成严重损害,从而影响采收率[1-4]。沥青质的沉积具有不确定性,不能简单通过沥青质含量高低来判断原油的稳定性[5],准确预测原油中沥青质的稳定性,可以大大减少风险井对沥青质的修复成本。探究沥青质沉积机理且有效抑制沥青质沉积是提高采收率的关键。近些年来,大部分实验着重于探究外部条件如压力、温度等对沥青质沉积的影响,常忽略自身组分的影响。研究表明,胶质是影响沥青质稳定性的主要因素[6]。因此探明原油中所含胶质和沥青质的作用关系,对预测沥青质的稳定、抑制沥青质的析出和对原油的开采、加工有重要意义。

国内外已广泛开展关于原油中胶质和沥青质结构组成等方面的研究。一般认为,沥青质是原油当中极性最强、相对分子质量最大的物质,胶质的极性和相对分子质量低于沥青质的[7-9]。胶质分子的极性部分会与沥青质分子的极性部分相连,非极性端向外侧非极性组分伸展[10],这样胶质包裹在沥青质周边,束缚着沥青质,形成一种动态稳定[11]。当压力高于或低于混相压力时,沥青质容易析出。沥青质絮凝后粒径通常在0.1 μm,因为静电力生长聚集后沉积,粒径大大增加。更有研究发现,胶质沥青质间存在一对力的平衡,即分散力和吸附力。在胶质浓度低时,随着胶质浓度的增加,二者间的分散力在逐渐增加,当胶质浓度增加到一定量时,吸附力随着胶质浓度增大而增大[12]。

致密油藏的孔隙度小,少量沥青质的析出便会大大提高开采难度。本文结合国家科技重大专项“渤海湾盆地济阳坳陷致密油开发示范工程”,开展了CO2驱替过程中胶质对于沥青质沉积的作用和影响的研究,为解决石油生产中沥青质的沉积问题奠定基础。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

正庚烷;甲苯;委内瑞拉重油,含饱和分21.95%、芳香分41.76%、胶质25.42%、沥青质10.87%,黏度37000 mPa·s(60℃);实验用CO2纯度≥99.8%。

MCR 302 型安东帕流变仪,安东帕中国分公司;VHX-6000型超景深三维显微系统,日本基恩士公司;微观渗流模拟可视装置,江苏海安县石油科研仪器有限公司;TU-1810PC 型紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司。

1.2 实验方法

(1)配制模拟液。从重油中用正庚烷沉淀得到沥青质,再将脱沥青质部分用活化的氧化铝吸附,色谱分离得到胶质[13-14]。具体流程见图1。将分离得到的胶质、沥青质按不同比例混合溶于甲苯中,配制成不同浓度的模拟液。

图1 原油四组分提取流程图

(2)黏度测试。将配制完成后的模拟液,静置10 min,取20 mL的模拟液用安东帕流变仪在25℃、剪切速率158 s-1下测定模拟液的黏度,每隔20 s 测定一次。

(3)高倍显微镜观察形态结构。将浓度分别为72 g/L的胶质溶液、沥青质溶液和胶质、沥青质质量比为6∶1 的混合溶液分别滴于干净的载玻片,用超景深三维显微系统放大5000倍观察其形态。

(4)注CO2微观可视化实验。选取胶质-沥青质质量比分别为1∶1、2∶1、4∶1和6∶1的胶质-沥青质模拟液,将这4 种模拟液分别注入模拟多孔介质的玻璃片,再泵入一定体积的CO2,模拟沥青质在CO2驱替过程中在地层的沉积状况,注入CO2后关闭注入口静置6 h,用显微镜观察玻璃片上沉积情况。压力设置为8 MPa,为非混相驱。

(5)紫外分光光度计法测定沥青质含量[15]。分别取以上四种质量比的胶质-沥青质模拟液,以正庚烷为参比液,在750 nm 和800 nm 下测得模拟液吸光度,测得1 g模拟液的初始沥青质含量。注入CO2并关闭注入口静置6 h后,取少量排出液测定1 g排出液中的沥青质含量,差值即为沉积量。

2 结果与讨论

2.1 胶质沥青质结构

原油是一个连续分布的动态平衡的胶体体系。沥青质和胶质形成的胶团作为分散相,芳香分和饱和分作为连续相[16]。作为胶团的核心,沥青质成分性质极其复杂,而胶质对沥青质的影响不容忽略[17]。形态结构是胶团最基本的性质,胶质的改变会使沥青质的微观结构发生变化,从而影响流体性质。利用超景深高倍显微镜观察胶质和沥青质的形态,确定其在原油中的存在状态。图2(a)、(b)和(c)分别为纯胶质,纯沥青质和胶质-沥青质的微观形态。由图2可知,纯胶质以大小不同的圆泡存在,大圆泡间距大,内部为空穴状;小圆泡间距小,相对更密集,部分小圆泡逐渐缩小,液膜相对于中空体积而言过厚,有沉积的趋势。沥青质以黑色粒状存在,少数沥青质颗粒逐渐生长聚集,体积增大成为长粒状。胶质-沥青质体系以黑色颗粒状为中心,棕黑色圆泡状对其整体进行包裹,液膜变薄,黑色粒状明显变小,整体体积有所缩小。对比图(b)与图(c)可以得出,胶质-沥青质体系中胶质的存在导致沥青质体积减小,从而阻止了沥青质的聚集生长,抑制了它进一步缔合形成团块聚沉,相比之下,胶质-沥青质体系更加稳定。

沥青质极性最大,胶质次之。胶质分子的极性端相互靠近聚集,表面张力使胶质分子表面积趋于最小,形成了一种圆滴状的结构。在高浓度胶质-沥青质的混合溶液中,胶质分子的极性部分会与沥青质分子的极性部分相连,非极性端向外侧非极性组分伸展,因此胶质以一种圆滴状包裹着沥青质,又因沥青质极性强,对胶质的束缚能力比较强,所以呈现的胶质包裹沥青质的圆球状体积有所减小。

将图2(a)和图2(c)对比发现,胶质像‘栅栏’,将包裹着的沥青质与外界沥青质进行分隔,有效阻止沥青质的聚集缔合生长。有研究表示,胶质起着胶溶剂的作用[18],有效地抑制沥青质颗粒聚集。将图2(b)与图2(c)相比发现,沥青质体积小,无明显长粒状。胶质在沥青质表面吸附并形成稳定的空间,从结构上看,胶质对沥青质起着保护的作用,阻止沥青质颗粒相互连接、聚集形成更大的颗粒而沉积。

由此可以推测,CO2驱替时,沥青质若要沉积,会优先破坏胶质,裸露的沥青质再相互聚集从而沉积。该研究结果也直接验证沥青质胶质在原油中会形成以沥青质为核心,胶质束缚在沥青质周边的胶团结构,而胶体模型也是目前最具代表性最符合沥青质实际结构的模型;胶质在原油中对沥青质起着保护稳定、抑制其聚集的作用。

图2 胶质(a)、沥青质(b)和胶质-沥青质(c)结构微观图(×5000倍)

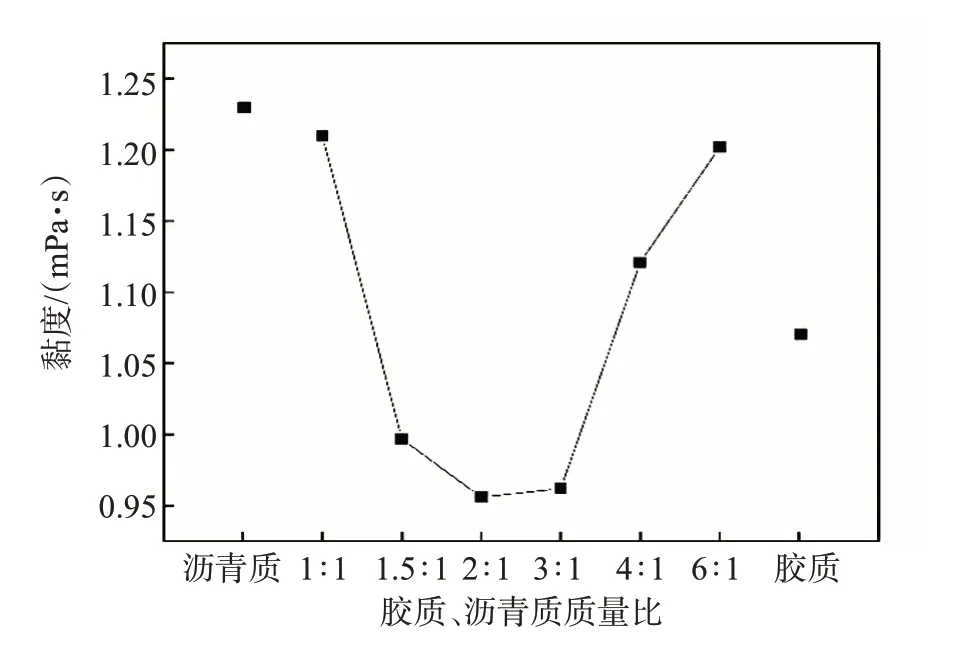

2.2 模拟液的黏度

原油组分的含量不仅影响体系的稳定性,也影响原油的物理性质。黏度是模拟液一个重要参数,在原油中会形成一个以沥青质为核心,周边束缚胶质的一个胶团结构,而胶团体系的存在是使得原油黏度较大的一个重要原因[19]。胶质与沥青质间的作用力会直接影响胶团结构的形成,通过测定模拟液黏度来比较胶质和沥青质之间力间的作用力。图3所示模拟液黏度随胶质、沥青质质量比的变化。实验结果表明,沥青质模拟油的黏度高于胶质模拟油的,当向沥青质中一定量的胶质后,胶质-沥青质模拟液的黏度大幅降低。在胶质与沥青质质量比达为2∶1时,模拟油的黏度达到最低,低于纯胶质和纯沥青质模拟油的黏度。继续增大胶质的加量,模拟液的黏度逐渐上升,胶质与沥青质质量比为6∶1时,模拟油的黏度高于纯胶质模拟油的,但仍略低于纯沥青质模拟油的黏度。

图3 胶质、沥青质质量比对模拟油黏度的影响

黏度是一种衡量流体黏滞性的参数,是表示流体内部摩擦的一种方法[20]。当胶质与沥青质质量比小于2∶1 时,随着胶质浓度增加,分散力作用加强,此时合力以减弱的吸附力为主。因为胶质浓度低,沥青质能够吸附的胶质少,此时沥青质分散程度大,形成的胶团小且间距大,彼此碰撞摩擦小所以黏度降低。当胶质、沥青质质量比大于2∶1时,胶质与沥青质间以增大的吸附作用为主,随着胶质浓度增加,更多的胶质束缚在沥青质周围形成胶质-沥青质的稳定结构,增加了系统的聚集稳定性。吸附的胶质增多且吸附力增大,形成的胶团大且彼此间距小,增加了胶团的质量[21]和碰撞摩擦,所以黏度增大。

胶质含量会影响胶溶作用,胶质含量增大使得胶溶作用增强,使沥青质均匀分散在体系当中形成稳定结构[22],从而抑制了沥青质之间的结缔,此时胶质以圆球状包裹沥青质。适当浓度的胶质对胶体系统起稳定的作用,一般胶质浓度越高,沥青质越不易形成沉积。黏度的变化间接证明了沥青质、胶质间存在一对作用力,即吸附力和分散力,二者合力的作用效果影响体系黏度的变化。沥青质的特征和与胶质的相互作用也被看作是沥青胶体稳定性的基础[23-25]。因此,黏度也可以作为判断沥青质胶体稳定性的一个依据。

2.3 微观可视实验

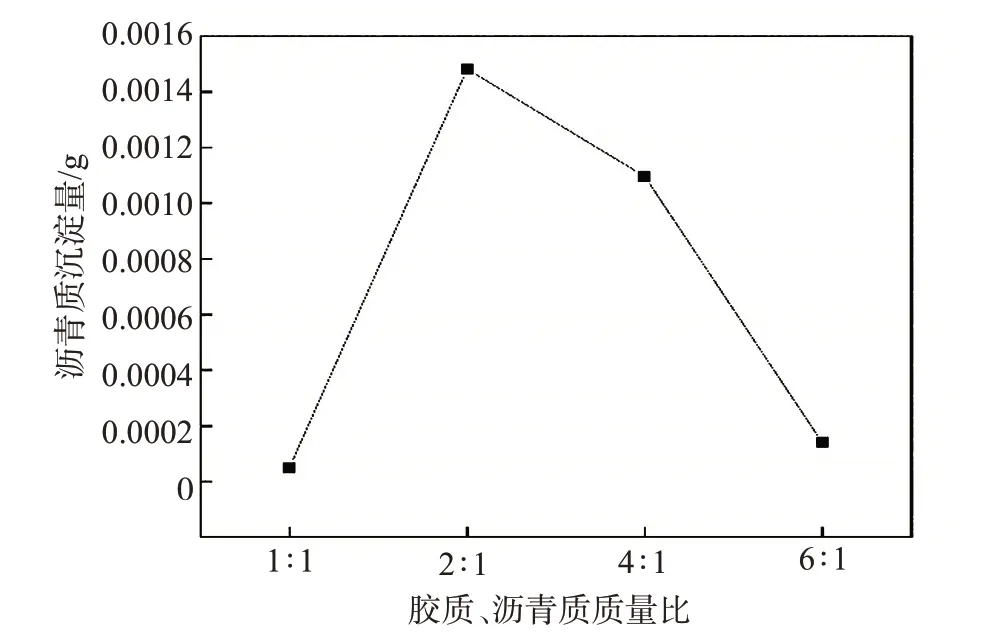

根据黏度曲线选择质量比分别为1∶1、2∶1、4∶1和6∶1 的胶质、沥青质模拟油进行注CO2微观可视实验,用显微镜观察玻璃片上的沉积情况。微观可视实验流程图如图4示,CO2注入前后不同胶质、沥青质质量比模拟油的沥青质沉积情况如图5。

图4 微观可视实验流程图

取20 mL 的模拟液作为初始液,以正庚烷为参比液,在750 nm和800 nm下测得模拟液的吸光度,测得1 g模拟液的初始沥青质含量。结合图5知,在胶质、沥青质的质量比为1∶1 时,沥青质出现沉积,颗粒形状不规则。随着胶质增多,胶质、沥青质的质量比为2∶1时,沥青质沉积以分散颗粒状存在,沉积量增多且颗粒尺寸增加。胶质含量继续增加,胶质、沥青质的质量比为4∶1 时,沉积量明显减少且少量附着在内壁。然而在胶质、沥青质质量比为6∶1 时,仅有极少量黑色物质沉积。随着胶质含量的增多,胶质不断与沥青质形成胶团,影响沥青质沉积量。为排除初始沥青质含量对沥青质沉积量的影响,新定义参数——沉积潜力来反映沥青质的沉积难易,它表征为初始液中沥青质含量为1 g 时产生的沉积量。可以用沉积潜力来判断沥青质的稳定性。显然,胶质浓度很高时,沉积潜力小,沥青质不易析出,此时胶质-沥青质结构最稳定。通过沉积量和沉积潜力这两个参数共同分析研究胶质含量增加时沥青质的析出情况。沉积量和沉积潜力随胶质、沥青质质量比的变化趋势如图6、图7所示。由图6、图7可知,沥青质的沉积量和沉积潜力的变化趋势大致相同。在胶质浓度含量低时,随着胶质含量增加,沉积量增加,沉积潜力也增加,即此时体系稳定性变差,沥青质更易析出。当胶质浓度含量高时,随着胶质含量增加,沉积量减小,沉积潜力也大幅减小,说明此时体系稳定性较好,沥青质不易析出。胶质与沥青质质量比为2∶1的模拟油的初始沥青质含量低于胶质、沥青质质量比为4∶1 的模拟油的初始沥青质含量,但是前者的沥青质沉积量却高于后者的。因此不能简单通过沥青质的含量高低来判断沥青质的沉积量的多少,更不能仅从沥青质的含量判断胶质-沥青质结构的稳定性,说明胶质的增多能有效促进其沥青质稳定性。

图5 CO2注入前后不同胶质、沥青质质量比模拟油的沥青质沉积情况

图6 沥青质沉积量随胶质、沥青质质量比的变化关系

图7 沥青质沉积潜力随胶质、沥青质质量比的变化关系

胶质、沥青质质量比的增大,模拟油的黏度与沥青质的沉积量和沉积潜力的变化趋势相反。当胶质、沥青质质量比为2∶1 时,黏度达到最低,而沉积量和沉积潜力却达到最高。在胶质、沥青质质量比由2∶1升至6∶1时,黏度逐渐升高,沉积量和沉积潜力不断下降。胶质、沥青质质量比低于2∶1时,随着浓度的增加,分散力增强,减弱了胶质的吸附作用,胶质对沥青质的增溶作用也会减弱,沉积量有所增加,沉积潜力大幅增强,沥青质更易析出。胶质、沥青质质量比在2∶1数 4∶1 时,胶质、沥青质间以增大的吸附力为主。随着胶质浓度增大,吸附力增强,形成的胶质沥青质结构达到稳定,初始沥青质含量明显增高,此时胶质对沥青质的溶剂化发挥作用,促进了沥青质的胶粒化,有效抑制了沥青质分子间的缔合沉积。此时,随着胶质浓度增加,沉积量减少,沉积潜力减弱,沥青质不易析出。然而在胶质、沥青质质量比大于4∶1时,因为早已形成稳定的胶团,所以初始沥青质浓度涨幅不大。随着二氧化碳注入后,沥青质含量变化不大,仅略有减小,此时沉积潜力最小,沥青质很难再析出,仅有极少量黑色物质沉积。结合沥青质形态微观图,当胶质浓度很大时,胶质会形成黏厚的吸附层,猜想当吸附层足够厚时胶质便会优先发生聚沉。

沉积量和沉积潜力的变化验证了沥青质、胶质间存在一对作用力,即吸附力和分散力,且沥青质沉积量与这对力的作用效果相关。胶质浓度直接影响这对力的大小。当胶质、沥青质质量比小于2∶1时,随着胶质浓度的增加分散力增强,体系黏度降低,沉积量增多,沉积潜力也比较大,体系稳定性降低。当胶质浓度沥青质质量比大于2∶1 时,随着胶质浓度的增加吸附力增强,体系黏度呈上升趋势,沉积量减少,沉积潜力逐渐减小,体系较稳定。注入CO2破坏了胶质、沥青质的稳定性,使得沥青质缔合并析出沉积。沥青质的稳定性与胶质有关,胶质与沥青质间极性作用力大,大于与非极性分子CO2间的作用力,所以胶质可提高沥青质稳定性,在一定程度上抑制沥青质沉积。

3 结论

胶质吸附在沥青质表面,形成一层黏稠的吸附层,以圆球状包裹着沥青质,对沥青质起着稳定作用。

不同胶质、沥青质质量比的模拟油黏度的变化间接证明了沥青质、胶质间存在着一对作用力,即吸附力和分散力,沥青质沉积量与这对力的作用效果相关。黏度也可以作为判断沥青质胶体稳定性的一个依据。

胶质与沥青质存在一个最佳质量比,使得原油系统更加稳定。对沥青质稳定性的预测可以帮助沉积风险井筛选。若胶质与沥青质质量比在2∶1左右,此时沥青质极易析出且附着在壁面堵塞孔隙。因此开采此类原油,要严格控制注入的CO2参数,或添加能够促使原油中沥青质胶溶的化学物质来提高原油稳定性。