腹腔镜胆囊切除术胆道并发症的防治

汪庆强,彭 伟,杨敏利,陆光生,刘正才

(1.陕西正和医院,陕西 西安,710032;2.空军军医大学第一附属医院;3.解放军第464医院)

医源性胆道损伤是腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)中最常见的并发症之一,且在各级医院均有可能出现。文献报道,LC术中胆道损伤发生率为0.3%~0.5%,其发生率较低,但可产生严重影响,如胆道并发症处理欠妥当,更会雪上加霜,势必带来多次手术的痛苦及经济负担,严重时可造成患者死亡。因此,术中预防胆道损伤是关键。本文主要结合我科收治的LC术后胆道并发症患者的处理经验,讨论LC术中胆道损伤的预防及胆道并发症的处理。

1 资料与方法

1.1 临床资料 从HIS系统中检索LC术后胆道并发症患者共24例,其中男6例,女18例,男:女为1∶3。26~74岁,平均(50±16)岁。24例患者中20例为外院转入我科,4例为我科患者。在我科发生的胆道并发症患者中,3例术者为高年资主治医师,另1例为副主任医师。

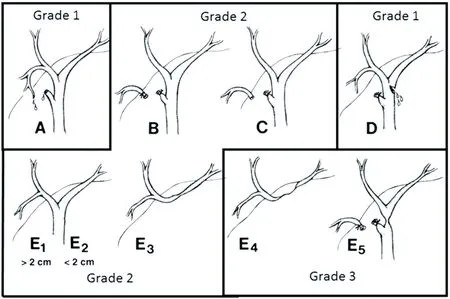

1.2 Straberg分型 本研究采用国际目前常用的Straberg胆道损伤分型,弥补了Bismuth分型的不足与缺陷。根据Straberg分型定义可分为5大类:A型、B型、C型、D型、E型,E型中再次细分为5小类;其定义为:A型:胆囊管或胆囊床细小胆管导致的胆漏;B型:异常肝管阻塞,最常见于变异的右肝管;C型:异常胆管横断,不合并胆管阻塞;D型:肝总管或不伴横断的胆总管管壁部分损伤;E型:胆管连续性缺失;其中E1型:肝管汇合部以下缺失大于2 cm,E2型:肝管汇合部以下缺失小于2 cm,E3型:横断位置位于肝总管与左右肝管汇合处,E4型:横断位置位于左右肝管汇合处,左右肝管连接处破坏,E5型:异常右肝管损伤合并肝总管损伤。其分型模拟图见图1。

图1 Straberg胆道损伤分型模拟图(图片引自Cho JY,Baron TH,Carr-Locke DL,et al.Proposed standards for reporting outcomes of treating biliary injuries[J].HPB,2018:S1365182X17311255)

1.3 症状及体征 本组中6例患者表现为胆汁性腹膜炎、体温轻度升高,另18例患者中,部分出现腹胀、皮肤巩膜黄染,实验室检查提示不同程度的胆红素、梗阻酶升高,术前MRCP提示胆道不同平面截断。

2 结 果

2010~2018年分别为3、2、2、3、2、3、2、2、5例。按Straberg分型,A型3例,B型0例,C型3例,D型1例,E型17例。在E型中,E1型4例,E2型4例,E3型5例,E4型3例,E5型1例,其比例分别为12.5%、0、12.5%、4.2%、16.7%、16.7%、20.8%、12.5%与4.2%。经充分的术前评估,主要影像学检查为上腹部平扫及增强CT与MRCP,初步判断血管及肝外胆管情况,术中发现3例患者胆囊床处胆汁渗漏,于胆囊床处发现直径约0.2 cm的渗漏点,用3-0丝线缝扎,术后治愈出院;3例副肝管损伤患者,其中2例术中发生时意识到损伤直接中转开腹行副肝管胆管空肠Roux-en-Y吻合,胆肠吻合放置支撑管内引流,另1例由外院转入患者,因副肝管胆管质量较差,且管径较细,予以结扎处理;此3例患者均治愈出院。以上均为Straberg A型胆道损伤患者。其余类型行胆肠吻合或胆道整形后行胆肠吻合术,1例患者术后出现胆漏,经通畅引流,好转出院,余者均获得良好效果出院,术后平均住院(9±2)d。术后随访,1例患者于术后2个月出现急性胆管炎症状,余者生活质量均良好。

3 讨 论

胆管损伤是LC术中最严重的并发症之一。文献报道,开腹胆囊切除术中胆管损伤发生率为0.1%~0.2%,而LC为0.3%~0.5%。经过系统学习、训练,此发生率已较最初下降很多,但在各级医院屡有发生。有学者根据大数据估算,在医生的职业生涯中,近30%~49%的外科医生会发生一次胆管损伤。有学者[1]在9年多的随访中发现近3成胆道损伤患者术后死亡,并指出随访期间存在胆道并发症的患者死亡风险明显增高,达2.79%;死亡风险增高的主要原因为年龄增长与并发症,但有经验的专业胆道外科医生能使死亡风险明显降低。因此,预防LC术中胆道损伤是关键,沉着冷静处理胆道损伤至关重要。现就LC术中胆道并发症的原因、预防及处理作一讨论。

3.1 损伤原因

3.1.1 客观原因 (1)胆管先天性解剖变异较常见,术者对解剖变异的胆管判断错误或处理不当造成胆管损伤。胆囊管的解剖变异:如胆囊管过短或缺如,尤其胆囊颈部与胆总管粘连时,容易离断胆总管;或损伤肝外胆管的侧壁或前壁,或胆总管直接夹闭;或胆囊管并行很长,开口位于胆总管下段时,显示不清,容易损伤胆总管;或胆囊管开口于右肝管时,未清晰辨认,损伤右肝管(图2、图3)。变异的副肝管:肝段肝管低位汇合,变异率为5%~10%[2]。一般汇合至肝总管或胆总管;或汇合至胆囊管;或直接汇入胆囊。因为副肝管位于胆囊三角或肝门周围,如果未清晰分离显露胆囊前后三角,则很容易直接离断副肝管造成损伤。(2)病理因素:常见原因为胆囊炎症急性期,文献指出,Tokyo 1级、2级、3级的急性胆囊炎患者,较非急性胆囊炎患者,其胆道损伤的风险比分别为0.96、2.41、8.43[3]。其主要原因为急性炎症期导致胆囊三角处解剖不清,胆囊管与肝总管、胆总管界限模糊。(3)结石嵌顿于胆囊管形成Mirizzi综合征,术中完整切除胆囊后造成胆总管或肝总管壁部分缺损。(4)随着生活水平的提高,肥胖患者逐渐增多,此类患者胆囊三角厚重、脂肪堆积,难以清晰辨认三管结构,造成胆管损伤。(5)全腹腔脏器转位患者,其解剖关系与正常人完全相反。本组24例患者中,3例明确存在副肝管变异;胆囊床渗漏患者是否存在变异,因面太小,无法证实,可能为毛细胆管损伤。

3.1.2 主观原因 (1)经验不足。缺乏胆管解剖变异的认识或认识不足。(2)过于自信,心情浮躁,过于追求手术速度,未充分游离胆囊三角就直接离断,从而造成胆道损伤。(3)分离技术粗糙,简单的分离胆囊三角,未充分显露胆囊三角处管道;或仅进行部分游离,未看清三管结构直接离断管道。(4)术中操作慌张,分离过程中出现出血时在未明确出血位置的情况下“浴血奋战”,直接上可吸收夹等导致胆管损伤。(5)用力牵拉过度,导致胆总管或肝总管成角,误认为胆囊管,直接离断。

3.2 预防及发现 临床研究证实,损伤局部的炎症状态是影响确定性修复手术预后的主要决定因素[4]。同时研究指出[5],早期修复(<3个月)的吻合口发生再次狭窄率与术后并发症发生率显著低于延迟修复的患者(>3个月)。随着时间的迁移,胆管局部纤维组织增生程度与胶原含量明显增加,术后发生胆管狭窄的几率增大。此外Thomson教授发现,早期修复能获得与延迟修复相当的手术成功率,同时降低并发症发生率与死亡率,缩短住院时间,减少住院费用[6-7]。然而对于合并腹腔感染、胆汁性腹膜炎的患者,应积极控制感染,减少胆漏,改善患者的一般情况,局部炎症与感染控制后4周延期修复。因此,对于胆道并发症的患者需采取个体化治疗,但预防胆道损伤最为重要。

3.2.1 术前评估 一项胆囊切除术前调查研究显示[8],影响胆囊切除的时间、中转开腹的因素包括体重指数、术前胆管造影未见胆囊、胆囊管长度、患者体温及CT发现腹腔异常情况。另有研究发现[9-10],胆囊壁增厚、胆囊颈部非钙化结石及持续性升高的C反应蛋白可显著延长手术时间。无独有偶,研究指出[11],中转开腹的重要因素有男性、白细胞升高、低蛋白、高胆红素、胆囊周围积液及糖尿病。因此,术前应充分评估以上指标,同时注意胆管变异情况,建议术前完善MRCP检查[12]。

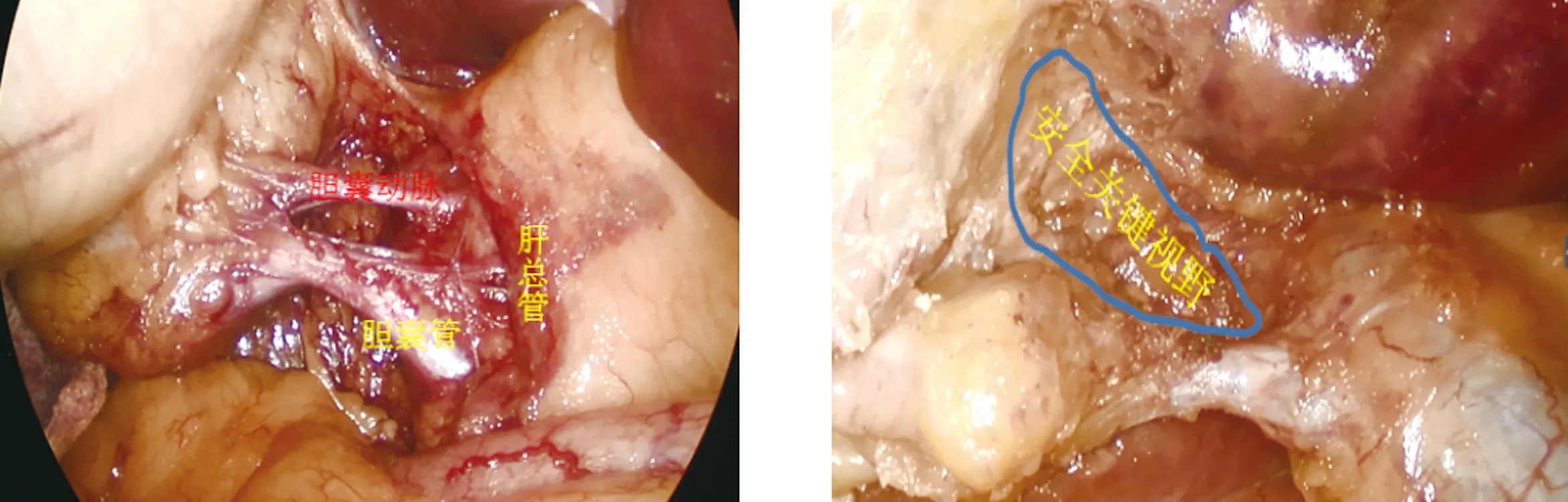

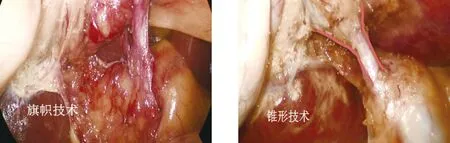

3.2.2 术中解剖及处理技巧 随着内镜学的发展,95%以上的胆囊切除术是在腹腔镜下完成。黄志强院士提出[13],微创外科时代的胆道外科,胆囊切除术尚非平安无事。这要求肝胆外科医生熟练掌握镜下解剖与分离技术。基于LC的胆道损伤是开腹胆囊切除术的2~3倍,1995年Berci等[14]首先提出LC“三管齐下”的“安全关键点”策略,这种策略必须遵守以下三个原则:(1)解剖Calot三角周围所有的脂肪、纤维结缔组织;(2)由胆囊床最低点部分开始解剖游离;(3)非常明确地鉴别进入胆囊的两个特有管道(胆囊管、胆囊动脉),见图4、图5[15]。基于以上技术的实施,目前衍生出“旗帜”技术(图6)、“锥形”技术(图7)等[16]。归根结底,术中应充分显露胆囊三角,掏空周围组织,达成“陷窝”,见图5,清晰分离进入胆囊的各种管道,不要急于离断管道。此外,基于目前术前注射吲哚菁绿荧光显像技术的发展,术中采用荧光的方法可显著降低LC术中胆道损伤率[17-18]。但也存在以下问题:(1)虽然吲哚菁绿常见,容易获得,但基层医院腔镜荧光显像设备不足,不能广泛开展;(2)对于胆囊结石嵌顿胆囊颈部时存在胆囊管不显影的情况;(3)对于亚急性胆囊炎患者,术中荧光可能存在干扰,这需要术者具有一定的荧光显像基础理论及实践经验。此外,采用术中胆道造影也是减少胆道并发症的重要方法[19]。

图2 胆囊管汇合至右肝管 图3 胆囊管汇合至右肝管

图4 清晰可见进入胆囊的两个管道,三角区成陷窝样 图5 安全关键视野

图6 胆囊上提,成旗帜一样展开后三角 图7 胆囊呈漏斗样结构,最狭小的位置就是胆囊管结构

3.2.3 术中发现 不论是LC抑或传统开腹手术,检查是否存在胆漏都是必要的。结合我们多年的经验[20],手术结束后于胆囊三角、胆囊窝处放置白纱布条3~5 min,尤其急性胆囊炎患者,检查纱布是否染黄。如果存在黄染,一定充分、细致地检查,及时妥善处理。

3.3 处理

3.3.1 术前评估 对于胆道损伤患者,应充分评估,便于实施个体化治疗。术前行常规检查,完善增强CT与MRCP。根据目前比较常用的分型方法,如Bismuth、Strasberg,极简的Wherry分型与McMahon分型,也包括极其复杂的Neuhaus分型与Hannover分型,充分了解胆道损伤的类型、损伤的胆道水平与位置、是否合并血管损伤,这需要全面的评估。鉴于目前影像学技术的发展,研究显示[21],应用三维可视化技术能提高术前评估的准确性,利于制定合理的手术路径与方案,提高手术安全性。

3.3.2 手术时机 胆管损伤确定性修复的基本准则是:胆道重建应建立在没有炎症、缺血、瘢痕的健康胆管之上。对于胆道损伤,术中发现、术中处理效果最佳。对于有腹腔感染、腹膜炎或一般情况较差的患者,需经过调整、感染控制后4周方可考虑手术治疗,不然再次发生胆道狭窄、胆道感染的几率大大增加,徒增患者手术次数。

3.3.3 手术方式 对于不同类型的胆道损伤患者应根据具体情况决定手术方案。本研究中,我院发生的4例胆道损伤患者,术中及时采取措施,效果良好。对于各种损伤类型的处理,我科高志清教授[20]有详细论述。此外,基于理念与技术的创新,如Hepp-Couinaud 手术的建立,为经肝门板、经肝门上入路的胆道显露技术奠定了理论基础;如Ford等[22]提出了一个标准化的右肝管解剖与显露技术,为显露走行于门静脉右支背部的右后肝管狭窄提供了新途径。这些技术与理论的发展无疑为获得优良的胆道重建奠定了基础,显著提高了修复手术的成功率。

总而言之,LC胆道并发症发生率虽低,但给患者生活带来了极大的不利影响;因此术前充分了解患者情况,熟悉Calot三角,仔细解剖该区域组织;勿盲目自信,勿急于离断管道等,充分暴露胆囊三角是LC的安全保障。出现胆道并发症,勿急躁,避免加重损伤,请有经验的上级医生或专业的胆道外科医生处理,是保证患者术后良好生活质量的前提。