“翼”字的窮盡考察與考釋

——兼論花東卜辭的年代

徐寶貴

一、“翼”字及以“翼”爲偏旁文字的窮盡考察

此字在殷甲骨卜辭中出現頻率極高,在不同階段都有具有明顯特徵的新的形體出現,它對於甲骨卜辭的分類、分組、分期的研究提供了具有典型性、特徵性的實證。我們根據《甲骨文合集》《甲骨文合集補編》《殷墟花園莊東地甲骨》《小屯南地甲骨》《英國所藏甲骨集》《懷特氏等收藏甲骨文集》《殷周金文集成》《近出殷周金文集録》《新收殷周青銅器銘文暨器影彙編》等對此字窮盡式地檢索、統計,現在將其情況公布如下(我們所檢索、統計的字形資料有321頁,由於篇幅的限制,不能全部列入本文中):

殷商甲骨文2824例

第一期有1751例:

第二期有465例:

第三期有429例:

第四期有7例:

過去把歷類卜辭定在武乙、文丁時代,即定爲第四期卜辭。現在根據李學勤先生座談會講話(1)《安陽殷墟五號墓座談紀要》,《考古》1977年第5期,第345頁。、裘錫圭先生《論歷組卜辭的時代》、黄天樹先生《殷墟王卜辭的分類與斷代》等,定爲武丁晚期到祖庚時期的卜辭。我們現在檢索到的此時期的“翼”字獨體有44例。合體有43例,其中“(昱)”字37例、“(翌)”字6例。獨體、合體共計87例。在87例當中的6個“(翌)”字作爲第四期的卜辭,我認爲是可信的。因爲這6個“(翌)”跟第三期的“(翌)”字形體相同,反映了文字在發展演變中的繼承連續性,請看以下實例:

跟第一期賓三類卜辭的字:

形體相同,所以,我們把這62字放到了武丁晚期。

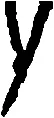

過去被認爲是第四期即歷類卜辭的還有16字,這16個字的形體非常奇特,它跟一、二、三、四、五等期的字形都不相同:

第五期有172例:

殷晚期金文10例

西周金文5例

春秋中晚期玉石文字1例

拓本字形殘泐得比較嚴重,被郭沫若摹錯了。李家浩先生見告此字左旁上部是“(以)”字的殘文,非常正確。此字雖然殘泐得很嚴重,但其筆畫痕迹尚可蹤迹,復原後應是形。它所从的跟毛公鼎字所从的是同一個字,都是在、(翼)上增加“(以)”聲的形體。“翼”是餘母職部字,“(以)”是餘母之部字,二字聲紐相同,韻部職、之可以對轉,聲音極近,所以,“(以)”字可以作“翼”字的聲符。石鼓文旁跟殷商早期的師賓間類、等的文字形體相近,跟西周晚期的毛公鼎()字所从的字完全相同。證明石鼓文中也保留着一些較早的文字形體。

以上各時期的“翼”字(包括合體字的偏旁)加在一起,共2 840個。甲骨文有幾個不容易辨别其特徵的殘泐得較爲嚴重的殘字没有收入進來,因爲處在殘辭中的殘字不知放在哪類才删掉的,也感到很遺憾。

二、“翼”字考釋

甲骨文此字,其形極繁。過去有不少學者對其做過研究,但是,大家的説法是有出入的,現在擇録要者如下。

王襄《古文流變臆説》説:

葉玉森説:

唐蘭《殷虚文字記》説:

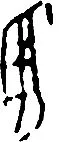

客觀地説,孫詒讓、王國維釋此字爲“巤”確實是不正確的,但是,唐蘭釋其爲“羽”也是不正確的。從本義上講,《説文》:“羽,鳥長毛也。象形。”王筠《説文句讀》:“‘羽,鳥長毛也’,謂異於背上之毛,腹下之毳也。《廣韻》:‘羽,鳥翅也。’‘象形’,字是兩翅形。”(5)王筠: 《説文句讀》,中華書局,1983年,第412頁。《漢語大字典》“羽”字第二義項是“鳥類的翅膀”。“翼”,《説文》:“,翄也。从飛,異聲。翼,篆文从羽。”《漢語大字典》“翼”字的第一義項是“翅膀”,在這一義項中又有兩個義項:“1. 鳥的翅膀。2. 昆蟲的翅膀。”看來二字都有“翅膀”的意義。甲骨文中有個作形的字,舊時皆釋爲“羽”,此字之形也確實跟甲骨文“習”字所从之“羽”和西周、春秋、戰國文字从“羽”旁之字所从之“羽”呈現爲同一形體。唐蘭先生改釋爲“彗”,(6)唐蘭: 《殷虚文字記》,第19~20頁。高明先生《古文字類編》從舊説依然釋爲“羽”,(7)高明: 《古文字類編》,中華書局,1980年,第229頁。增訂本,上海古籍出版社,2008年,第1044頁。肯定是有他自己的看法。我們不管是不是“羽”,字肯定不是“羽”,請看我們下面的論述。我們認爲甲骨文、、等字形是“翼”字的象形字,其本義爲鳥的翅膀。

鳥的翅膀我們以海鷗的翅膀爲例進行比較:

通過我們把此字正反字形(都是甲骨文原有字形)跟鳥的左右兩個翅膀的有關部位的連綫比較,可以看到,此字的形體跟鳥翼形狀相同。鳥的翅膀與此字形均呈曲折之形,昆蟲的翅膀是没有曲折之形的(蜻蜓身體兩側都是前後較直的雙翅膀。蟬翼、蝴蝶也都跟此字形相去甚遠)。這是二者的最大區别和不同特徵,鳥的翅膀是可以摺疊的,所以伸張開來呈曲折之形。甲骨文此字有關筆畫的特徵性非常明顯。因此,我們可以説,此字無疑取象於鳥翼。由此可以證明葉玉森釋此字爲“翼”的象形字,是非常正確的。王襄除了把此字説成“蓋製字之始,取象于蟬翼”是不正確的外,其他所説,有的也是很有道理的。

唐蘭先生釋此字爲“羽”,從音理上也能勉强講得通。上古音,“羽”爲匣紐魚部字,“翌”爲餘紐職部字。從聲紐上看,匣紐爲牙音,餘紐爲舌音,二者算是鄰紐。從韻部上講,“羽”爲魚部字,“翌”爲職部字,二者可以旁對轉。但二者相通顯得迂曲,有點懸隔。如果我們按照葉玉森的説法,把此字釋爲“翼”,通作“翌”“昱”,就没有這種迂曲、懸隔之感。因爲“翼”與“翌”“昱”,均是餘紐職部字,是同音字。諸字相假借,順理成章。另外,“翼”通“翌”(也作“翊”)、“昱”,在傳世文獻也能找到例證。《書·召誥》:“若翼日乙卯。”孫星衍《今古文注疏》:“‘翼’,同‘昱’。”《書·顧命上》:“越翼日乙丑。”孫星衍《今古文注疏》:“‘翼’與‘翌’通。”麥方尊“雩(傳世文獻作“越”)若(翌)日”、小盂鼎“雩若(翌)乙酉”與《書·顧命上》:“越翼日乙丑”句型極其相近。可見這些古文獻還保留着此字原始的字形。如此,則證明釋此字爲“翼”是正確的。

西周早期和西周晚期,迄今爲止,尚未發現“翼”的獨體象形字,其形只是出現於合體字“”“”“”等字的偏旁中;在春秋時期的文字中,迄今爲止,其形唯獨出現在中晚期的石鼓文的“”(昱)字偏旁中。

三、根據“翼”字形體的階段性特徵,談談花東卜辭的年代

此字對於《殷墟花園莊東地甲骨》的分期有十分重要的意義。因此,我認爲很有必要據此論證一下。

關於《花東》卜辭的年代,學術界主要有以下不同的説法:

《花東·前言》:

我們認爲,花東H3卜辭的歷史時代,大體上相當於武丁前期。(11)中國社會科學院考古研究所: 《殷墟花園莊東地甲骨》,雲南人民出版社,2003年,第35頁。

朱鳳瀚《商周家族形態研究》:

即可以將H3卜辭之年代定爲武丁早期或中期偏早這一時段内。(12)朱鳳瀚: 《商周家族形態研究》,天津古籍出版社,2004年,第598頁。

朱歧祥《殷墟花園莊東地甲骨論稿·談談最早一批漢字部首的用法——一個本義與假借二分的年代·前言》:

花園莊東地(簡稱花東)甲骨的主人是子,應該是殷王武丁的兒子。根據原整理者的意見,花東甲骨文是屬於武丁早期的非王卜辭一類(參《殷墟花園莊東地甲骨》第一册26頁“H3卜辭的性質”)。這批材料是目前所見最早的一坑甲骨,换言之,花東甲骨文字可以代表目前所見最早的一批中國文字。(13)朱歧祥: 《殷墟花園莊東地甲骨論稿》,臺灣里仁書局,2008年,第295頁。

陳劍《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”——附: 釋“速”》:

可以推斷整個花東子卜辭存在的時間,恐在武丁晚期,最多可推斷其上限及於武丁中期。(14)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”——附: 釋“速”》,《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局,2007年,第92頁。

其後,有幾位學者從不同角度證成陳劍先生之説。如:

黄天樹《簡論“花東子類”卜辭的時代》從“疾病卜辭”“人物之生死”“占卜事項”“甲橋刻辭”“卜骨整治”等方面進行詳細論證,最後得出結論説:

綜上所述,我們贊同陳劍的説法,認爲花東子類卜辭的時代“恐在武丁晚期,最多可推斷其上限及於武丁中期”。(15)黄天樹: 《簡論“花東”卜辭的時代》,《古文字研究》第26輯,中華書局,2006年,第29頁。

張世超《殷墟花園莊東地甲骨字迹與相關問題·關於花東卜辭的時代》從“合文在普遍地解體”“花東卜辭常見先人稱謂與通常習慣相倒,即將日名放在前面的現象”進行論證後肯定説:

以上所叙花東子卜辭中的二種現象所反映的時代,與陳劍所主張的相合。(16)張世超: 《殷墟花園莊東地甲骨字迹與相關問題·關於花東卜辭的時代》,《古文字研究》第26輯,第44頁。

我認爲,以上所引諸説中,把花東卜辭的年代定在“武丁前期”“武丁早期或中期偏早這一時段内”是不可取的。朱歧祥所説“花園莊東地甲骨的主人是子,應該是殷王武丁的兒子”,這是非常正確的。(17)姚萱: 《花園莊東地甲骨卜辭的主人“子”的身份》,《殷墟花園莊東地甲骨卜辭的初步研究》,綫裝書局,2006年,第40~55頁。但是説“花東甲骨文是屬於武丁早期的非王卜辭一類。這批材料是目前所見最早的一坑甲骨,换言之,花東甲骨文字可以代表目前所見最早的一批中國文字”,是值得商榷的。花東卜辭的“子”是武丁的兒子,他所從事的占卜,怎麽能早於他父親武丁所從事的占卜呢?這是極不符合邏輯的。我們認爲在殷商時代等級是森嚴的,武丁的兒子怎麽能夠貿然犯上先於其父武丁從事占卜活動?再説,從年齡上講,其子先於其父搞占卜活動,也與情理不合,可見此説不可取。我認爲王卜辭在殷商卜辭中是占有正統地位的,故非王卜辭是不能早於王卜辭的。從占卜的規模上看,王卜辭和非王卜辭是不成正比的。從文字風格上看,非王卜辭和王卜辭相比,顯得遜色不少。從王卜辭文字風格可以看出,商王武丁所用都是在書法、篆刻方面訓練有素,技藝精湛的一流專業人才。王卜辭的文字結構嚴謹,筆畫匀稱流暢。顯現出來的是端莊自然,雄渾大氣,蒼勁有力的書法風格。而花東子卜辭的文字就顯得結構鬆弛,筆畫稚拙板滯、纖弱無力,缺少勻稱流暢、雄渾大氣之感:

近些年來,學者們根據殷墟卜辭的字體特點,對殷墟卜辭所進行的分類、分組、分期的研究,已經取得很大的進展。這證明以文字形體特徵來研究殷卜辭的類、組和分期是非常科學有效的方法。因此,我認爲這種方法同樣適用於花東卜辭的分期研究。

我在以窮盡的方式考察“翼”字形體的時候,發現此字在殷甲骨卜辭出現的頻率非常之高,而且其形體具有較强的階段性的特徵。它對於殷卜辭的分類、分期研究具有非常重要的價值。我們現在根據“翼”字在武丁時代不同時期所表現出的典型性、特徵性較强的字形,也對花東卜辭的年代談談自己的看法。

我們現在把武丁各個時期“翼”字具有典型性、特徵性的字形擺出來,以便和花東卜辭的全部“翼”字進行比較:

師賓間類:

過渡①類:

賓一類:

過渡②類:

典賓類:

過渡③類:

賓三類:

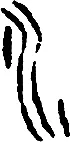

下面,我們再把《花東》卜辭的獨體“翼”字和以“翼”爲偏旁的合體字“”的所有拓本字形列於下面,看看它究竟跟武丁時代哪個階段的“翼”字相同:

通過比較,我們可以清楚地看到,花東卜辭的“翼”字和武丁早中期卜辭的“翼”字形體是有距離的,但它却與武丁時代的賓三類卜辭的“翼”字形體相同。更爲重要的是賓三類之前没有出現从“日”的合體字“”字(《合集》15198、15199二殘字,根據“翼”旁殘餘筆畫看,也屬賓三類),而是到賓三類卜辭才有从“日”的“”字。花東卜辭有29個合體“”字,這絶對不是偶然的巧合,證明花東卜辭是與武丁時代賓三類卜辭爲同一階段的卜辭。我們所舉的武丁時代賓三類和花東卜辭的“翼”字,才是最具有典型性、特徵性、關鍵性的字例,這種字例在武丁早期是找不到的。黄天樹先生説:

賓出類卜辭如果不記貞人名或貞人名殘缺時,往往難以區别它究竟屬於賓組三類,還是屬於出組一類。……賓組三類中最常見的稱謂是“丁”。罕見“父某”一類的稱謂。……由此可知,賓組三類中至少有一部分卜辭應是武丁之物。大家都知道,賓組三類和祖庚之世的出組一類關係極爲密切。因此,確切地説,賓組三類應是武丁晚期之物。(20)黄天樹: 《殷墟王卜辭的分類與斷代》,科學出版社,2007年,第79~80頁。

我非常贊同黄先生把賓三類卜辭定在武丁晚期。花東卜辭的“翼”和“”字與賓三類卜辭的“翼”和“”字形體特徵竟然如此高度密合,完全可以證明花東卜辭的年代也是武丁晚期。這也充分證明了陳劍先生把花東卜辭定在武丁晚期是非常正確的。在殷墟第二期、第三期也存在一些跟武丁晚期賓三類卜辭“翼”和“”字相同的形體,這證明了文字在發展演變過程中所存在的繼承和連續性。我們不能因此把花東卜辭的年代拉得過晚,花東卜辭中的“丁”可證。

不同時代的古文字形體在不斷向前流淌的歷史長河中,會不斷地在流變的不同階段、不同年代的文字上刻上時代的痕迹。因此,不同階段、不同時代的文字都會出現具有該時期特徵的文字形體。我們完全可以根據這種文字形體特徵確定其年代。“翼”字就是一個最爲典型的字例。

我認爲以文字形體特徵對殷商甲骨卜辭進行分類、分期研究時,有一種因素必須加以考慮,那就是重複出現的文字的避複變形。花東卜辭“翼”字與以“翼”爲偏旁的文字就有這種情況。如:

本文在分類、分期上參考采納了裘錫圭先生《論“歷組”卜辭的時代》、黄天樹先生《殷墟王卜辭的分類與斷代》、李學勤、彭裕商先生《殷墟甲骨分期研究》、林澐先生《無名組卜辭中父丁稱謂研究》、崎川隆先生《賓組甲骨文分類研究》、劉義峰先生《無名組卜辭的整理與研究》等研究成果。特别是崎川隆先生的《賓組甲骨文分類研究》,正如林澐先生所説:“這項研究成果,不僅對贊成按字體對甲骨刻辭進行分類的研究者,提供了逐片的分類結果,而且,通過這次分類實踐,對每一個小類的特徵性字體的具體特點,特徵性字體的特有組合關係,都有詳細的總結,使讀者對這種分類方法能方便而切實的掌握。”(24)林澐: 《賓組甲骨文分類研究序》,崎川隆: 《賓組甲骨文分類研究》,上海人民出版社,2011年,第2頁。可見此書對分類、分期研究極具有可操作性,所以,對我幫助極大。劉義峰先生《無名組卜辭的整理與研究》也是逐片分類,對我幫助也很大。本文在分類上采取黄先生的意見統一稱類,不稱組。拙稿得到裘錫圭先生、陳劍先生、劉釗先生的審閲指正。我在此向各位先生一併表示最衷心的感謝!