湿地景观鸟类栖息地规划设计与管理研究进展

孙嘉徽 张秦英* 彭士涛 郑天立

(1 天津大学建筑学院,天津 300072;2 交通运输部天津水运工程科学研究所,天津300456)

近年来,由于气候变化、人类活动等影响,湿地面积减少、破碎化、功能退化等问题日益凸显(徐东霞等, 2007; Maneas et al, 2019)。截止2014年,全球湿地面积减少54%~57%(Davidson, 2014);我国湿地面积锐减339.63万hm2。与此同时,湿地鸟类种群组成、数量也出现明显下降(颜凤等, 2017; Chawaka et al, 2017)。湿地作为全球最具价值的生态系统,是现代景观设计体系中的重要部分。传统以美学为主的景观设计注重美的形式与感受,忽视了生物多样性的保护;以水质净化为主的人工湿地设计,虽在一定程度上实现了生物栖息地的保护与恢复,但针对性较差,难以改善因自然湿地退化造成的鸟类及其栖息地数量锐减的现状。在这样的背景下,依据湿地水鸟栖息地的需求有针对性地进行栖息地规划设计与管理成为当前至关重要的问题。

1 湿地水鸟栖息地需求

栖息地作为鸟类生存繁衍的场所(马志军, 2017),为鸟类提供生存所必须的水环境、食物、隐蔽空间等(杨勇等, 2011),在鸟类保护中扮演着重要角色。湿地鸟类资源丰富,其生态类群主要分为游禽、涉禽、鸣禽、攀禽、猛禽、陆禽六大类。其中,游禽和涉禽统称为水鸟,是湿地中最主要的类型。由于不同水鸟对于觅食地、繁殖地的要求各不相同(马强, 2017; Namwong et al, 2015)。因此以水鸟保护为目标进行湿地景观规划设计与管理时,充分了解其栖息地需求就显得十分必要。

1.1 湿地水鸟的水环境需求

1.1.1 湿地水深 水鸟对湿地的利用高度依赖于水深,不同物种对水深的要求也各不相同(Sebastián-González et al, 2013)。 一 般 来说,涉水鸭类的适宜水深≤45cm(Hagy et al, 2012);而鸊鷉目活动水深为30~200cm、鹈形目水鸟觅食适宜水深为20cm(杨云峰, 2013)。虽然湿地水深是水鸟出现的重要决定因素(Xia et al, 2017;Mouslim et al, 2019),但也需控制在合理范围内,否则随着水位上升,滩涂等区域可能被淹没,导致水鸟栖息地异质性、觅食效率降低(Nolet et al, 2006; Faragó et al, 2012),不利于水鸟生息繁衍。

1.1.2 湿地面积大小 湿地面积大小是影响湿地内物种数量和丰富度的唯一显著变量,对水鸟丰富度也有正向影响(Sebastián-González et al, 2014; Zhang et al, 2019)。较大面积的湿地可为水鸟提供更多的生态位和食物资源,并减少人为 活 动 干 扰(Zou et al, 2017; Hamza et al, 2018)。通常,面积<0.5hm2的湿地对鸭类育雏并不重要,而水鸟也多出现在面积>1hm2的湿地内(Mckinstry et al, 2002)。

1.2 湿地水鸟的食物需求

水鸟食性以植食性、杂食性为主,食物涉及植物的茎、叶、种子以及鱼、虾、贝类等(叶静珽等, 2018),不同水鸟的食物需求各不相同(Bellio et al, 2009)。通常,游禽以水中昆虫、无脊椎动物、水生植物为食;涉禽则喜欢在滩涂等处捕食软体动物(孙欣欣等, 2014)。例如,赤膀鸭主要以水生植物为食;白鹭则主要捕食鱼、水中昆虫等,兼食少量植物(刘佳妮, 2015)。

1.3 湿地水鸟的隐蔽空间需求 隐蔽空间对于水鸟来说至关重要,良好的隐蔽效果可以隔绝人类活动、天敌等的干扰,满足水鸟栖息、繁殖的需求。研究表明,人类活动对水鸟的影响类似于天敌的影响(Madsen, 1998)。人类活动刺激水鸟的反应,让它们更多地保持警惕。通常,游禽易与人亲近,可与人类近距离接触;而对于涉禽来说,人为干扰距离应控制在50~100m 的范围内(杨云峰, 2013)。正因如此,涉禽多选择隔离程度较高的孤立湿地。有研究表明,隔离会降低湿地对水鸟的吸引力(Guadagnin et al, 2007),但隔离的影响可能取决于景观环境。Sebastián-González 等(2014)发现,在湿地、水鸟密度相对较高的区域,隔离程度不足以产生负面影响。

另外,为创造适合水鸟的栖息地环境,植被覆盖率应控制在合理范围内。植被覆盖率过低,隐蔽性差,无法有效隔绝干扰,不利于水鸟的栖息、繁殖;植被覆盖率过高,影响水鸟觅食(刘旭等, 2018)。

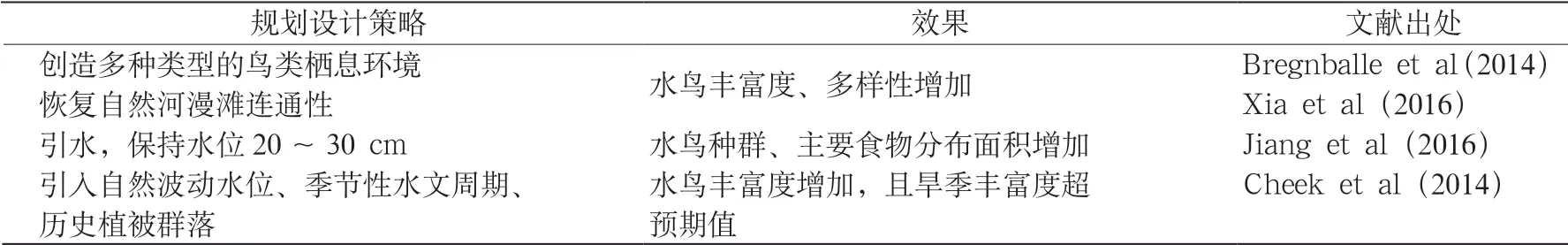

2 湿地水鸟栖息地的规划设计

湿地景观的规划设计对于扭转鸟类栖息地退化、恢复生态系统服务功能、维护生物多样性具有重要作用(Sebastián-González et al, 2014)。目前,国外湿地景观鸟类栖息地规划设计多是从湿地本身的特性入手,注重湿地水环境的恢复与营造(表1)。

相比较而言,国内研究起步较晚,且多集中在理论层面。一般来说,多是从湿地鸟类的角度出发,在分析某地区湿地鸟类习性、栖息地需求的基础上,探讨影响鸟类栖息地选择的因素,进而从水系、植被、人为干扰等方面明确湿地景观设计,实现湿地景观营建与鸟类栖息地恢复的平衡(刘佳妮, 2015; 李丹, 2018)。涉及的相关实践较少,主要有上海崇明东滩湿地公园、香港湿地公园等。

下面,结合国内外相关案例,对湿地景观鸟类栖息地规划设计策略及效果进行分析。

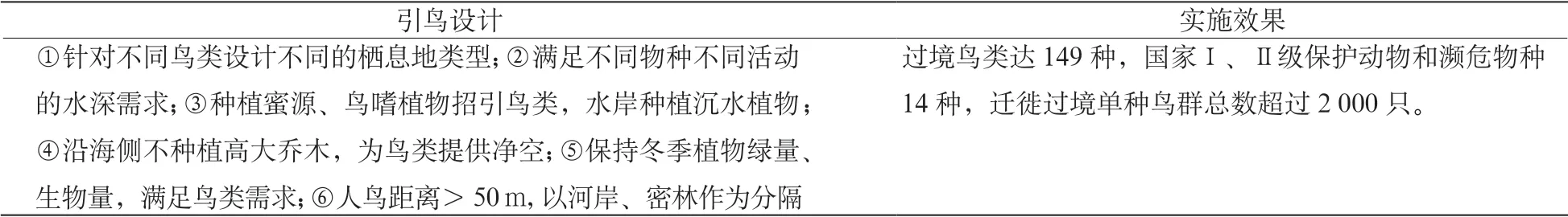

2.1 栖息地引鸟设计规划

崇明东滩湿地公园位于崇明岛东端,濒临长江入海口,是围垦成陆的新生土地,属于河口滨海湿地(徐筱婷, 2011)。因气候、栖息环境等得天独厚的条件,使其成为亚太地区候鸟迁徙路线上的重要中转站和水禽越冬地(梅晓阳等, 2005)。崇明东滩湿地公园规划时,考虑鸟类群落特点,在引鸟设计上做足了功夫(表2)(梅晓阳等, 2005; 东滩湿地公园, 2015)。

表1 国外湿地景观鸟类栖息地规划设计策略及效果Table 1 Strategies and eあects of bird habitat planning for foreign wetland landscape

表2 上海崇明东滩湿地公园引鸟设计Table 2 The design of attracting birds in Shanghai Chongming Dongtan Wetland Park

表3 伦敦湿地中心水鸟栖息生境规划设计Table 3 Planning of waterbird habitat at London Wetland Centre

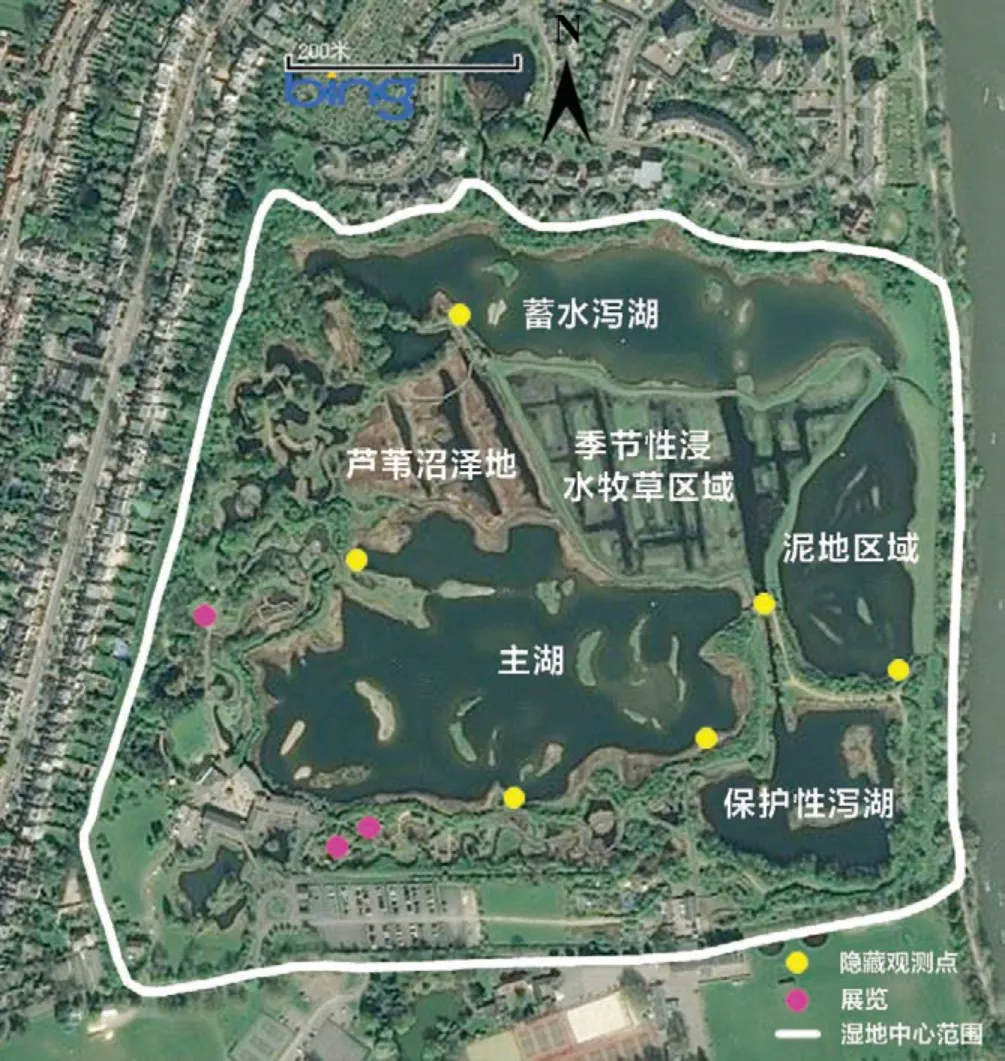

2.2 水鸟栖息地的生境规划

伦敦湿地中心在建成前原是废蓄水池,因多种生物栖息、越冬而得到保护,由蓄水池转换成湿地自然保护及环境教育中心(卜菁华等, 2005)。建成后的湿地公园占地42.5hm2,由6 个水域构成(图1)。其规划设计的成功之处便是考虑到了自然、社会两方面的属性,在水环境保护的前提下,既创造了湿地生物的栖息生境,又满足了参观者游憩、学习的需求(表3)(李季欢, 2018; 卜菁华等, 2005; 徐筱婷, 2011)。

图 1 伦敦湿地中心平面图Fig. 1 Plan of London Wetland Centre

3 鸟类栖息地管理实践案例

对于水鸟栖息、过境的重要湿地来说,单纯的规划设计不足以改善和维持整个生态系统的服务功能和质量。研究表明,有效的栖息地管理可以为水鸟提供代替的栖息环境,减轻湿地丧失和退化的不利影响(Ma et al, 2010)。目前,鸟类栖息地管理实践主要通过水文和植被管理等手段,创造多样化的生境条件(任葳等, 2016; 李琴等, 2017; 鲁照阳等, 2019),满足湿地鸟类栖息、觅食等方面的需求,进而增加其丰富度(Fitzsimmons et al, 2012; Faragó et al, 2012; Tapp et al, 2017)。

现阶段,鸟类栖息地管理的研究多集中在管理对策、建议等方面,管理措施及效果的研究相对较少,且案例较集中。已有关于鸟类栖息地管理措施及效果的研究表明,合理有效的管理措施,在大多数栖息地恢复中均产生积极响应。个别栖息地中不明显或消极响应可能与管理措施造成食物数量减少或其他因素有关(付贵权等, 2017)。

下面,结合相关案例,对鸟类栖息地管理实践与效果进行分析。

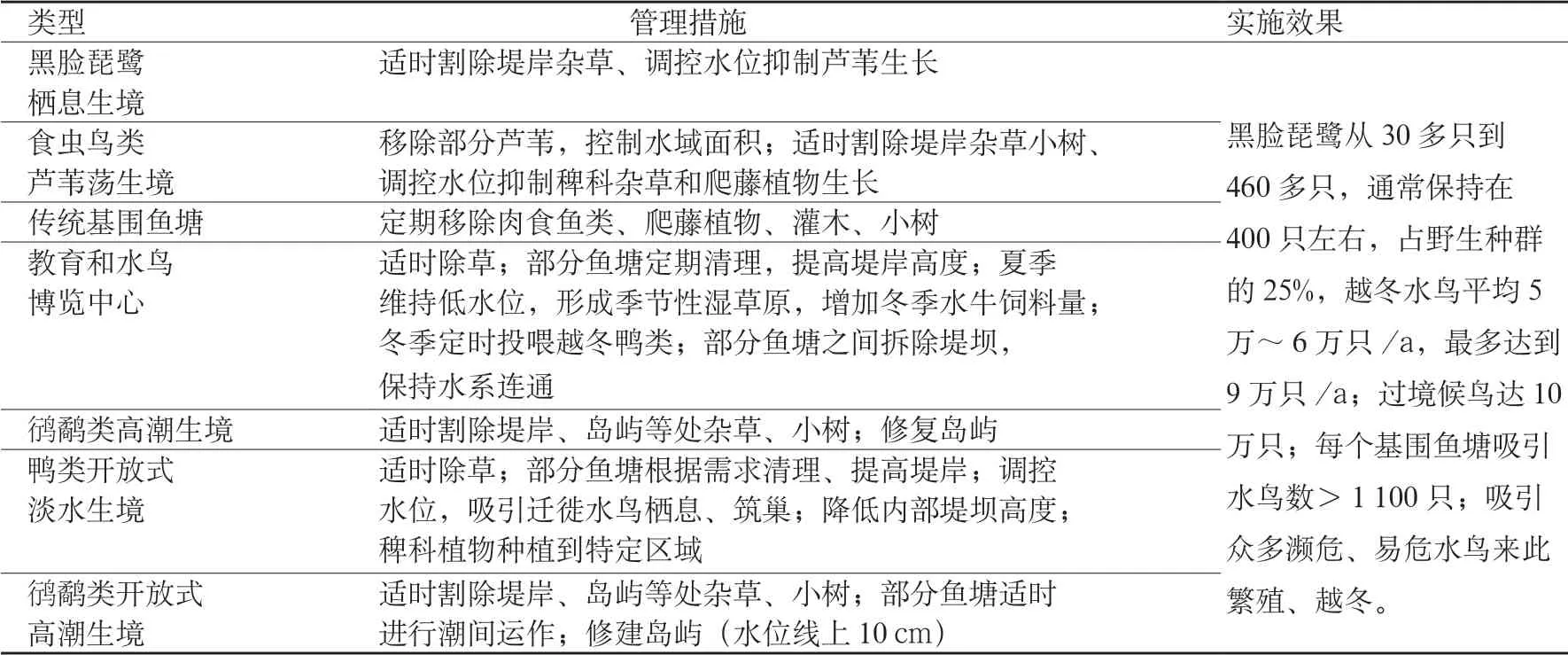

3.1 香港米埔湿地基围鱼塘管理

米埔湿地位于香港西北部,是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线上的重要驿站。总面积380hm2,包括24 个基围鱼塘,占总面积的70%,其中,涉及7种类型的21 个基围鱼塘被用做生物多样性管理区域,采取沟渠清淤、保持水系、据潮汐变化、按时换水的综合管理措施,并针对不同物种进行生物多样性的保护与恢复(表4),取得了很好的效果,成为其它鸟类保护湿地管理的典范(WWF, 2013, 2019)。

表 4 香港米埔湿地基围鱼塘管理Table 4 Gei wai pondsmanagement of Mai Po Nature Reserve

3.2 新不伦瑞克圣约翰河漫滩湿地水位管理

通常情况下,季节性淹水湿地的水位会随季节变化而迅速发生变化,无法在雨(旱)季为水鸟提供优质的育雏栖息地。鉴于此,1976年以来,加拿大野鸭基金会在圣约翰河泛滥平原内通过增加蓄水湿地数量,来改善水鸟育雏栖息地环境。湿地管理主要侧重于通过蓄水控制水位,以增加水鸟的可用育雏栖息地数量。截止到2003年,蓄水湿地和季节性淹水湿地分别占圣约翰河泛滥平原的13%和50%。

在两年的调查期内,蓄水湿地的水生无脊椎动物的丰度和生物量远超其它内陆湿地,水鸟育雏种数≥季节性淹水湿地。随着蓄水湿地面积的增加,育雏栖息地总密度远高于季节性淹水湿地(Connor et al, 2006)。总体而言,虽然进行水位调控管理的蓄水湿地只占区域面积的13.1%,但其育雏栖息地贡献率却超过50%。

4 总结与展望

(1)湿地景观设计中鸟类栖息地恢复的研究依赖于生态学等相关学科的发展。目前,水鸟群落栖息地需求研究多偏向于群体定性化描述,个体定量化的研究相对较少。加强鸟类个体的定量化研究,有助于在设计中更加针对性地进行某一或某几种重要鸟类及其栖息地的恢复。

(2)现阶段,关于湿地管理措施及其效果的研究相对较少,且案例较为集中。加强对湿地管理措施及其效果的研究,并扩大案例研究范围,有助于在今后的湿地管理中有的放矢,更好地实现鸟类群落及其栖息地的恢复。