不同盐度驯化方式对虹鳟和硬头鳟幼鱼存活和生长的影响❋

付占斐,王 鑫,王 芳❋❋,董双林

(1.海水养殖教育部重点实验室(中国海洋大学),山东 青岛 266003;2.青岛海洋科学与技术试点国家实验室,海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室,山东 青岛 266237)

虹鳟(Oncorhynchusmykiss)属硬骨鱼纲(Osteichthyes)鲑形目(Salmoniformes)鲑科(Salmonidae),是一种冷水性鱼类[1],主要包括陆封型和降海洄游型两类。淡水养殖种类主要指陆封型虹鳟(O.mykiss),是我国优良的养殖种类,硬头鳟(O.mykiss)是虹鳟的降海洄游型,需在淡水中生活达到最小临界规格才可入海[2]。目前我国已有20多个省(市)开展了虹鳟鱼养殖,但大多为淡水养殖,海水工厂化养殖仍处于初步阶段[3-4]。虹鳟属广盐性鱼类,经研究发现,海水驯化后的虹鳟和硬头鳟可实现在海水中正常生长,且其肌肉品质和口味也远优于淡水养殖品种[5-7]。随着中国淡水资源的日趋紧张,近年来虹鳟海水养殖逐渐盛行,人们十分关注如何缩短虹鳟在淡水阶段养殖时间问题,驯化方式研究日趋引起人们重视。

虹鳟对盐度环境有一定的适应能力,成鱼经半咸水过渡即可适应海水生活[6],经过适当的盐度驯化,虹鳟可以适应一定的海水环境,并保持良好的生长性能[8]。研究发现,虹鳟入海后的存活和生长情况与盐度驯化方式有关,且受鱼规格的影响,例如:Johnston发现[9],相比较从淡水直接移入海水(盐度波动范围为28~29)环境中,从淡水直接移入河口环境(盐度波动范围为17~29)更适合叉长为15 cm的虹鳟存活、生长。Landless研究发现[10],规格为15 g的虹鳟直接移入盐度为22的海水网箱中表现出较高的存活率,而体重达55 g时直接移入盐度为25环境中仍保持较高的存活率。之前的研究主要针对直接放入对虹鳟存活和生长的影响,而关于逐步过渡进行盐度驯化对虹鳟的影响尚未见报道。本研究以初始体重为20 g左右的虹鳟和硬头鳟幼鱼为材料,设计了4种盐度驯化方式,通过比较不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的存活和生长,确定适用于20 g虹鳟和硬头鳟的盐度驯化方法,以期为虹鳟的海水驯化提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料来源和暂养

实验所用健康的三倍体虹鳟和硬头鳟幼鱼购自山东省日照市万泽丰渔业有限公司。虹鳟和硬头鳟初始体重分别为(20.19 ± 0.32)和(20.11 ± 0.47) g,初始体长分别为(11.32 ± 0.56)和(11.30 ±0.71) cm。鱼运回实验室后暂养于圆形塑料白桶(R=0.4 m,H=0.6 m,160 L)中14 d。暂养期间的用水为曝气自来水,水温(16±0.5)℃,DO>6.0 mg/L,光照周期为12L∶12D,日换水1次,每次换水100%,每日08:00和16:00投喂“七好牌”三文鱼专用配合饲料2次,投喂1 h后吸除残饵。

1.2 实验设计与过程

实验设4种盐度驯化方式,分别为S2(+2/d)、S4(+4/d)、S6(+6/d)和S8(+8/d),即每日升盐幅度分别为2、4、6和8,直至盐度升至30,以淡水养殖为对照组(S0)。实验期间水体盐度变化情况见表1。每组处理设3个重复,每个重复放置6尾鱼。盐度用曝气自来水与盐度为30的砂滤海水调配,采用手持式海水盐度计(速为LS 10T,0~100)测定盐度。将暂养结束后的鱼停食24 h,挑选体格健壮、体色正常的用于正式实验。实验在水族箱(55 cm×29 cm×36 cm,50 L)中进行,实验持续40 d。实验期间的管理同暂养。每日投喂1 h后虹吸法收集残饵,所收集的残饵放入70 ℃烘箱中烘干保存,以根据饲料溶失率和残饵量计算实验鱼的摄食量。实验过程中发现死鱼及时捞出并记录。实验结束后停食1 d,鱼经MS-222麻醉后用电子天平(HC—C,0.01 g)称重。

1.3 数据计算

特定生长率SGR(Specific growth rate)、摄食量FC(Feed consumption)和饲料转化率FCE(Feed conversion efficiency)计算如下:

SGR(%·d-1) =(lnWt-lnW0) /t×100;

FC(g·d-1·ind-1)=Cw/(n·t);

FCE(%)=100×(Wt-W0)/Cw。

式中:W0和Wt分别表示幼鱼的初始体重和末体重;Cw表示幼鱼实验期间总摄食量;t表示实验时间;n表示实验鱼尾数。一般用日摄食量来衡量水产动物的摄食情况。

表1 实验期间水体盐度变化情况Table 1 Changes in water salinity during the experiment

1.4 数据处理与分析

不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的存活率、摄食量、饲料转化率和生长采用单因素方差分析。方差齐性采用Levene’s检验,方差分析存在显著差异时采用Tukey检验进行多重比较。相同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟上述指标的差异采用独立样本T检验。所有数据采用平均值±标准差(Mean±SD)表示,统计分析采用SPSS19.0,以P<0.05作为差异显著水平。

2 结果

2.1 成活率和生长

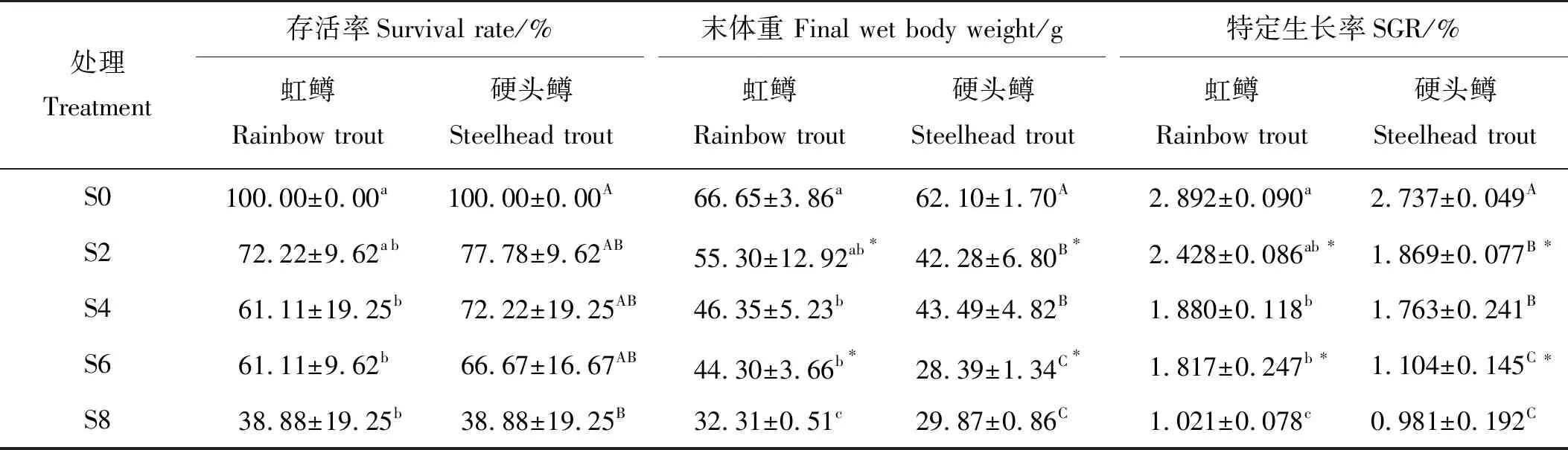

不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的存活见表2。从表2中可以看出,S0组2种鱼的存活率最高,为100%;随日升盐幅的增加存活率下降,其中,日升盐幅为4~8时,虹鳟鱼的存活率显著低于S0和S2组;日升盐幅为8时,硬头鳟的存活率显著低于S0组;同一盐度驯化方式下,虹鳟和硬头鳟的死亡率无显著性差异。

不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟生长见表2。从表2中可以看出,虹鳟和硬头鳟的末体重均以淡水组最高,S2组虹鳟末体重显著高于S8组,与S0、S4和S6组差异不明显;S2和S4组硬头鳟的末体重显著低于S0组,显著高于S6和S8组。S2和S6组虹鳟末体重显著高于相应处理组的硬头鳟。SGR呈相似的变化规律。

表2 不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的存活和生长Table 2 Survival and growth rate of rainbow and steelhead trout in different way of salinity acclimation

注:不同的小写字母和大写字母分别表示虹鳟和硬头鳟不同处理下存在显著差异(P<0.05)。“*”表示虹鳟和硬头鳟在相同驯化方式下存在显著差异(P<0.05)。下表同。

Notes:Different lower-case letters represent significant difference among rainbow trout treatments,while different capital letters denote the significant difference among steelhead trout treatments (P<0.05).Stars (*) denote a significant difference between rainbow and steelhead trout under corresponding salinity (P<0.05).The same as below.

2.2 摄食量和饵料转化率

不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的摄食情况见表3。从表3可以看出,随日升盐幅的增大,2种鱼的摄食量皆下降。S0组虹鳟的摄食量显著高于S4、S6和S8组,与S2组差异不明显,S8组的摄食量显著低于对照组和其他3个盐度驯化组;硬头鳟FC的变化规律与虹鳟基本相同;S0组硬头鳟的摄食量显著高于S0组的虹鳟,S6组虹鳟显著高于S6组硬头鳟。随日升盐幅的增大,虹鳟和硬头鳟的饲料转化率皆下降,均以S0组最高,S2组虹鳟的FCE显著高于其他3个盐度驯化组,S2组硬头鳟的高于其他3个盐度驯化组,且与S6和S8组差异明显;S0和S2组虹鳟饲料转化率显著高于相应处理组的硬头鳟。

表3 不同盐度驯化方式下虹鳟和硬头鳟的摄食量(FC)和饲料转化率(FCE)Table 3 Feed Consumption (FC) and Feed conversion efficiency (FCE) of rainbow and steelhead trout in different way of salinity acclimation

3 讨论

盐度是影响水产动物存活和生长的重要环境因子,适当的盐度环境可促进水产动物摄食、生长,但盐度波动幅度过大则产生不利影响[11-13]。水体环境发生较大变化时,鱼类应激反应首先表现为行为适应[14-16]。在实验期间发现,所有盐度驯化组升盐过程中,虹鳟和硬头鳟幼鱼表现出适应性的行为变化,如短时间内游泳速度加快。S4、S6和S8组由于日升盐幅较大,在升至盐度为30的水体环境后,1~2 d时间内幼鱼会出现失衡现象或趴于缸底、鳃动频率加快、活动能力降低、摄食量降低。这与澎泽鲫(Carassiusauratusvar.Pengze)幼鱼[17]、后背鲈鲤(Percocyprispingiretrodorsalis)幼鱼[18]和点篮子鱼(Goldsaddlerabbitfish)[19]等对盐度耐受能力的研究中观察现象相一致。

从存活率结果来看,随日升盐幅的增大,虹鳟和硬头鳟幼鱼的存活率均下降,淡水组存活率达100%,S2组的存活率高于70%,而S8组的存活率低于40%。分析原因为:在高盐环境中,鱼体血浆渗透压低于水环境渗透压,鱼类必须通过大量摄入高盐水补充丢失的水分[20],日升盐幅较慢鱼体的渗透压调节系统可以勉强实现“排盐保水”的渗透调节;随着日升盐幅度增加,渗透压调节系统短时间内不能完成“排盐保水”的渗透调节,水分不能得到及时补充,盐分不能排出,渗透平衡系统被破坏,进而导致个体死亡[21-22]。

有关盐度驯化方式对鱼类生长发育的影响已有相关报道。黄国强等[23]对褐牙鲆(Paralichthysolivaceus)幼鱼的研究发现,以盐度日变幅7驯化至47盐度环境的过程中,幼鱼血清渗透压达到稳定需要2 d,以盐度日变幅14的速度则需要4 d。Iwata等[24]对银大马哈鱼(Oncorhynchuskisutch)的研究发现,在稚鱼期从淡水向海水过渡中,采用逐渐过渡入海的方式可提高其成活率,并促进生长。这表明,以渐进式方式进行盐度驯化利于鱼类的生长发育。从本实验结果看,盐度驯化速度显著影响虹鳟和硬头鳟幼鱼的生长,其生长率随盐度驯化速度的加快而显著降低,S2组的特定生长率显著高于S6和S8组,这与较大的日升盐幅度抑制鱼的摄食、消化和吸收,从而抑制鱼的生长[25-27]有关。本研究中,S8组的摄食量和饲料转化率显著低于对照组和其他3个盐度驯化组,由此推断,S8组对鱼体产生较大的应激性,影响消化道内消化酶的活力[28-30],使得饲料转化率降低,且渗透压调节使得能量消耗增加,进而抑制了生长[23]。结合存活率数据可以看出,虹鳟和硬头鳟对较高的盐度突变耐受性较差,因此,从淡水向海水驯化时,日升盐幅为2可能对20 g的虹鳟和硬头鳟比较适宜。

研究表明,由于遗传特性的差异,鱼类耐盐能力受种间差异的影响[31-33]。本研究中4种盐幅驯化下虽然硬头鳟和虹鳟的存活率未达到统计上的差异显著水平,但日升盐幅2~6组的硬头鳟成活率高于虹鳟,这表明20 g左右的硬头鳟幼鱼对盐度突变的适应能力高于虹鳟。硬头鳟属于溯河型鲑科鱼类,之前有很多学者对鲑科鱼类的耐盐性进行了比较研究。例如:在较高盐度下,大鳞大麻哈鱼(Oncorhynchustshawytscha)维持内环境稳态的能力强于虹鳟[34],进行同样的盐度突变,大西洋鲑(Salmosalar)的存活率高于美洲红点鲑(Salvelinusfontinalis)[35],这表明溯河型鲑科鱼类对盐度的耐受性比陆封型更强,这在本研究中再次证明。

研究发现,对大多数水生动物而言,随着规格增大,其对盐度变化的适应性增强[36-39]。因此,采用小规格试验鱼进行耐盐性分析,其耐盐程度可以体现这种鱼的耐盐能力。从本实验结果看,20 g虹鳟和硬头鳟的存活率、特定生长率均在淡水中最高,日升盐幅为2的驯化方式下虹鳟的生长受影响不大,但硬头鳟的生长显著低于淡水下的生长,2种鱼的存活率降低近30%,这表明20 g左右的虹鳟和硬头鳟并不能完全适应盐度变化,不是合适的入海规格。今后尚需开展进一步的研究,以查明最适入海规格和驯化方法。

4 结语

随日升盐幅的增大,虹鳟和硬头鳟幼鱼的存活率、特定生长率均下降,S2组的特定生长率显著高于S8组,这表明以缓慢渐进方式进行盐度驯化更利于虹鳟和硬头鳟幼鱼的生长发育。在S2、S4、S6组中,硬头鳟成活率高于虹鳟,20 g左右的硬头鳟幼鱼对盐度突变的适应能力高于虹鳟。相比较4种不同的盐度驯化方式,20 g左右的虹鳟和硬头鳟幼鱼存活率、特定生长率均在淡水中达最高,因此,20 g左右的虹鳟和硬头鳟并不能完全适应盐度变化,不是合适的入海规格。