黄河中下游设计洪水成果修订及其影响研究

李保国,宋伟华,毕黎明,刘红珍,慕 平

(黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南郑州450003)

目前黄河中下游设计洪水成果为1976年原水电部审定成果,在以往工作中虽经过多次复核,但结论仍是维持原成果不变[1]。近年来受水利工程建设、人类活动及极端水文事件频发等影响,黄河流域的水文情势发生了很大变化,而原成果中的水文系列仅到1969年,不能很好地反映近期流域水文特征。为分析和掌握黄河中下游水文情势变化规律,适应防洪、减淤等工程建设、调度运行及管理工作要求,开展设计洪水成果修订工作并分析其带来的影响,就显得非常必要。

1 修订主要工作

以黄河中下游为研究对象,涉及的水文站及区间包括三门峡站、花园口站和三花间(三门峡—花园口区间),在1998年《黄河流域防洪规划》和2008年《黄河流域综合规划》等各站设计洪水复核成果的基础上,综合考虑人类活动影响、下垫面等变化对资料系列的影响,进行洪水系列的还原和统计,将资料系列延长至2010年,研究提出以上各站及区间设计洪水修订成果。

1.1 洪水系列的一致性处理

按照《水利水电工程设计洪水计算规范》[2]规定,当流域内因各类因素影响了洪水系列的一致性时,应将系列统一到同一基础。修订时首先对影响洪水系列一致性的各种因素进行了逐项识别,认为干支流大型水库调蓄是影响洪水系列一致性的主要因素;中游主要产洪区间水利水保措施对洪水系列一致性有一定影响,主要对象是河龙区间(河口镇—龙门区间)6 000 m3/s以下流量级洪水;伊洛河夹滩地区、沁河南岸自然滞洪区堤防决溢和三门峡水库蓄水对龙潼段(龙门—潼关河段)河道淤积等因素对个别大洪水年份有影响。宁蒙河段引水,龙三间(龙门—三门峡区间)、三花间水利水保措施对中游洪水系列一致性影响程度不明显,不进行一致性处理。

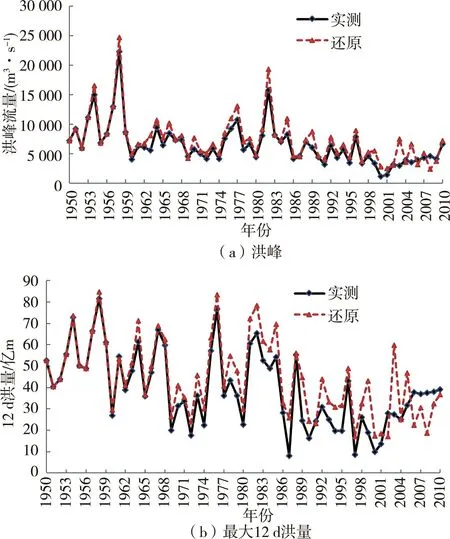

对于水库工程调蓄影响,以工程投入使用时间为节点进行一致性处理,根据水量平衡原理,采用还原逐日平均流量或洪水过程的方法[3],将洪水系列还原到无大型水库影响时的状态;对于中游水利水保措施影响,20世纪70年代是水利水保措施大规模建设时期[4],经分析该时期以后径流系数较以往减小20%~40%,因此以1970年作为时间节点,对河龙间流量6 000 m3/s以下的洪水进行一致性处理,处理的标准为在原流量基础上还原或还现20%;对个别年份的堤防决溢及河道淤积影响进行一致性处理,处理的方法为水量平衡法或上下游相关关系法。按上述方法对洪水系列逐年进行一致性处理后,对于1950—2010年系列,三门峡站洪峰均值较实测增大6%、洪量增大16%;花园口站洪峰均值较实测增大14%,洪量增大16%~24%[5],一致性处理前后系列比较见图1、图2。

图1 三门峡站洪峰、洪量实测、还原系列比较

1.2 洪水系列的代表性分析

洪水系列的插补延长以及调查历史洪水、考证历史文献是提高系列代表性的重要手段。本次修订通过对洪水系列进行插补延长,中游站和区间系列长度至少达到74 a;各站及区间洪水系列都加入了稀遇的历史调查洪水参与频率分析计算,对统计参数和设计值的相对稳定能起到很好的控制作用;修订采用的洪水系列均包含了大洪水期、小洪水期及接近于正常洪水的周期过程;最后还利用清代青铜峡及陕县的志桩资料对系列代表性进行了分析。总体来看,修订采用的各站及区间洪水系列均具有较好的代表性。

图2 花园口站洪峰、洪量实测、还原系列比较

1.3 历史洪水复核

修订采用的历史洪水,三门峡站为1843年洪水,三花间为1761年洪水,花园口站为1843年+1761年洪水,两场历史洪水以往均进行过多次复核,本次修订按资料系列截止到2010年,并参考历史洪水调查资料及综合分析,对历史洪水重现期进行了进一步复核确认。1761年洪水在小浪底水库初步设计阶段考证为1553年以来的最大洪水,其重现期截至2010年为458 a;1843年洪水在三门峡—小浪底河段的重现期为1 000 a,在花园口断面的重现期是否为1 000 a尚无法定论,因此修订中重现期按458~1 000 a考虑。

1.4 频率计算及成果合理性分析

对于各站及区间频率分析成果,从统计参数的时空变化、相应时段洪量检查、与以往成果比较等方面进行了合理性分析。总体来看,根据2000年以来流域降水径流情况,延长洪水系列基本为偏枯资料,成果值减小,变化趋势基本合理;经上下游站点成果对比,相互协调,各站点统计参数的变化情况符合本地区自然地理和雨洪特性;与以往历次成果相比稳定性较好,成果合理。

2 成果的推荐与使用

2.1 修订成果与原成果比较

(1)三门峡站。本次计算的三门峡站设计成果与1976年审定成果的比较见表1,由表1可见,修订成果与原成果相比,均值及各频率设计值均有所减小。从减小的百分比看,洪峰流量减小14.9%~16.0%,洪量减小7.6%~10.1%。洪峰流量减小的原因,一方面是1843年洪水重现期由原来的215 a延长至1 000 a,另一方面是延长的洪水多为中小洪水,因而使均值减小;洪量减小的原因主要是洪水系列延长后均值减小。总之,成果具有一定的稳定性。

表1 黄河三门峡站天然设计洪水成果比较

(2)花园口站、三花间。1976年审定的花园口站、三花间设计洪水,认为大水年伊洛河夹滩和沁南地区堤防决溢属于自然因素,未对其影响进行还原。本次修订根据最新设计洪水计算规范中“洪水系列受分洪、滞洪、堤防溃决、水库或湖泊溃坝等影响时,应予以还原”的要求,对堤防决溢后的滞洪影响进行了还原。根据以往习惯,称未还原自然滞洪作用的设计洪水为“无库天然设计洪水”,还原了自然滞洪作用的设计洪水为“无库不决堤设计洪水”(类似于规范条文说明中的“归槽洪水”)。

修订成果与1976年审定成果对伊洛河夹滩和沁南滞洪区自然决溢影响的处理方式不同,二者不能直接比较,因此对修订的花园口站、三花间无库不决堤洪水进行伊洛河夹滩和沁南滞洪区自然决溢影响模拟计算,得到滞洪后的无库天然洪水(与原成果条件相同),花园口站两个成果的比较见表2。由表2可见,修订成果洪峰设计值减小9.0%~9.3%,洪量设计值减小5.8%~8.0%,减小的原因与三门峡站相同。

表2 黄河花园口站无库天然设计洪水成果比较

2.2 成果推荐

黄河中下游设计洪水成果自1976年审定以来,经过了多次复核计算,每次复核均是在对以往工作经验提炼总结的基础上进行的,成果经历了一个系列由短到长、资料由粗到精(舍弃了通过插补得到的系列)、计算方法逐步完善的过程。成果的主要变化如下:

(1)历史洪水重现期的变化。对于1843年历史洪水的重现期,在1976年审定成果中按1765年清政府在万锦滩设水尺志桩以来最大洪水计,重现期定为215 a。在小浪底水库初步设计阶段,通过水文考古等途径考证其洪峰流量至少是1 000 a以来的最大值[6],在1980年以后的历次复核计算中,1843年洪水在三门峡—小浪底河段的重现期均采用1 000 a。

(2)对伊洛河夹滩及沁南地区堤防决溢的处理方法不同。1976年审定成果对夹滩堤防决溢未进行还原,本次修订在1999年完成的《黄河小花间频率洪水分析报告》(小花间指小浪底—花园口区间)成果基础上,提出了无库不决堤设计洪水,对伊洛河夹滩及沁南地区堤防决溢进行还原,计算成果物理概念清晰,保证了资料系列的一致性,符合最新规范要求。

(3)资料系列延长,精度提高。1976年审定成果中花园口洪峰资料系列共39 a(截至1969年),实测资料仅13 a,其余通过插补计算得出。在小浪底水库初步设计阶段,在延长资料系列的基础上,舍去了1933年以前精度较差的插补资料,以后历次复核计算均在此基础上进行资料延长。截至本次修订,延长后的资料系列长度至少达到74 a。

此外,从成果协调性来看,修订的无库不决堤洪水经伊洛河夹滩、沁南地区模拟滞洪后得到的无库天然洪水与1976年成果相比,洪峰设计值减小9.0%~9.3%,洪量设计值减小5.8%~8.0%,差别不大,成果较稳定。

因此,从成果的变化过程及变化影响综合分析,推荐采用本次修订的三门峡、花园口、三花间设计洪水成果。

2.3 成果使用

三门峡站设计洪水成果的使用条件与以往相同。花园口站、三花间无库不决堤设计洪水的使用不同于以往的无库天然设计洪水,在计算黄河下游花园口等站中游水库工程作用后的洪水时,首先根据计算的无库不决堤设计洪水成果放大设计洪水过程线,再根据三门峡、小浪底、陆浑、故县、河口村水库运用方式以及伊洛河夹滩、沁南地区堤防实际情况,同时考虑中游水库群作用和伊洛河夹滩、沁南地区堤防是否决溢的情况,通过模拟计算得到水库群和伊洛河夹滩、沁南地区堤防影响后的设计洪水成果,用于黄河下游及支流伊洛河、沁河防洪分析等工作。

3 成果修订对下游治理的影响

设计洪水成果变化后,防洪工程体系的运用方式也应进行相应调整,因牵涉问题较多,故本文暂按各工程目前采用的运用方式,对各量级洪水进行三门峡、小浪底、陆浑、故县、河口村等水库的联合防洪调节计算,分析设计洪水成果变化对黄河下游治理的影响。

3.1 对下游防洪的影响

根据调算结果定量分析,采用修订的设计洪水成果后,各量级洪水三门峡、小浪底、故县、陆浑、河口村水库的最高蓄洪水位均不同程度降低。黄河下游花园口站、孙口站洪峰和超万洪量均有所减小,见表3。20 a一遇~100 a一遇洪水,花园口站洪峰流量减小约7%;1 000 a一遇洪水花园口站洪峰流量及超万洪量减小6%~8%。从定性来看,设计洪峰流量减小,若下游堤防设防流量不变,则防洪标准将会提高;设计洪量减小,若水库原设计的防洪库容不变,则防洪标准也会提高,下游蓄滞洪区分洪的概率将会减小。总体来看,采用修订的设计洪水成果对黄河下游防洪是有利的。

表3 黄河花园口站、孙口站洪峰及超万洪量比较

3.2 对下游滩区治理及安全建设规划的影响

《黄河下游滩区综合治理规划》在宽河固堤背景下提出了逐步破除生产堤、低标准堤防、分区运用等3种方案,经过研究推荐采用逐步破除生产堤方案。采用修订成果对洪水进行调算后,20 a一遇及其以下洪水量级减小,对规划提出的各方案基本无影响,不影响规划结论。

当前黄河下游滩区安全建设规划主要采用20 a一遇洪水,采用修订成果对洪水进行调算后,孙口以上河段各断面设计流量值较原成果减小290~1 600 m3/s,相应水位降低0.02~0.15 m,滩区不同淹没水深分布人口略有变化。定性来看,采用修订设计洪水成果后,洪水量级减小,相应水位降低,对滩区安全建设规划将产生积极影响,由于牵涉因素较多,因此具体影响还需进一步分析。

3.3 对现有调度方案的影响

目前黄河下游防洪调度主要依据2015年国家防总批复的《黄河洪水调度方案》[7],以及每年黄河防总批复的年度“黄河中下游洪水调度方案”,这些方案中的设计洪水成果均为1976年审定成果。若采用修订成果,则原方案中的工程防洪库容、控制水位和蓄滞洪区分洪等指标不一定能与工程及防护对象的防洪标准相协调,因此需开展基于新设计洪水成果的黄河下游防洪工程体系运用研究,提出与修订成果相协调的防洪运用指标和方式,并对上述各方案进行相应修订。

4 结 论

(1)设计洪水成果修订中影响中下游各站及区间洪水系列一致性的主要因素为龙羊峡、刘家峡、三门峡、小浪底、陆浑、故县等大型水库调蓄以及个别年份伊洛河夹滩、沁河南岸自然滞洪区堤防决溢的影响,中游水利水保措施对河龙区间6 000 m3/s流量以下洪水有一定影响。经洪水资料一致性处理后,对于1950—2010年系列,三门峡站洪峰均值较实测增大6%、洪量增加16%;花园口站洪峰均值较实测增大14%,洪量增大16%~24%。

(2)修订成果与原成果相比,计算条件的差别主要为历史洪水重现期的变化,对伊洛河夹滩及沁南地区决溢的处理方法不同以及资料系列延长、精度提高。修订的三门峡站设计值较原成果减小14.9%~16.0%,花园口站、三花间设计值较原成果减小10%以内。

(3)采用修订的设计洪水成果,不同量级洪水各防洪水库的蓄洪水位有所降低,花园口、孙口等站的洪峰流量和超万洪量均有所减小,蓄滞洪区分洪概率将减小,滩区治理及安全建设规划有关设计洪水水位有所降低,相关的防洪调度方式需进一步研究,防洪调度方案也需要进行修订。