蜂巢小甲虫发展现状以及对我国养蜂业的影响

郭亚惠,杨 华,叶 军

(湖北省畜禽育种中心,湖北 武汉 430000)

1 蜂巢小甲虫的种属与起源

蜂巢小甲虫(Small hive beetle,SHB),又名蜂箱小甲虫或蜂房小甲虫,是一种完全变态性蜜蜂寄生虫,属于鞘翅目(Coleoptera)、露尾甲科(Nitdiuldae)[1]。原分布于非洲南部撒哈拉沙漠以南地区[2],1867 年,由A.Murray 首次将其学名定为Aethina tumida Murray[3]。后来逐渐扩散至澳洲、美洲、亚洲等各洲多个国家[4-6]。

2 蜂巢小甲虫的主要特征与生物习性

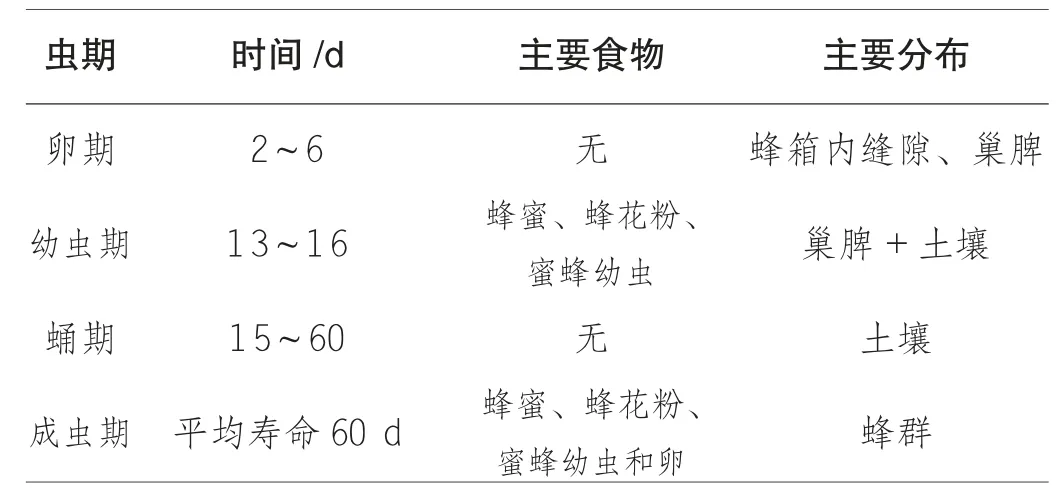

蜂巢小甲虫整个生活史包括卵期、幼虫期、蛹期和成虫期4 个阶段,从卵发育为成虫前后历时一般为38~81 d。各发育阶段时间及饮食和分布规律,见表1。

表1 蜂巢小甲虫不同虫期发育情况

2.1 卵期

蜂巢小甲虫的卵多被发现于蜂箱内小缝隙、底板上和蜜蜂巢脾上,常成不规则团簇状态分布。单个卵呈珍珠白色的长条形,形状与蜜蜂工蜂卵相似,大小约为1.5×0.25 mm,大约为蜜蜂工蜂卵的2/3。其卵期的孵化受周围环境温湿度影响较大,孵化期一般为2~3 d,环境条件适宜最少一天即可孵化完成,环境条件不适宜则最多6 d 孵化完成[7]。在温度达到30 ℃,通风,相对湿度达到70%时,比较利于蜂巢小甲虫卵的孵化,若是周围环境的相对湿度低于50%,则很少孵化[8]。

2.2 幼虫期

蜂巢小甲虫整个幼虫期发育一般为16 d 左右。其中大约前13 d 在蜂巢中,常被发现于蜡质巢脾中和蜂群碎屑中,主要以蜂花粉、蜂蜜和蜜蜂幼虫为食物[9,10]。然后进入成熟幼虫阶段,开始循着光线从蜂箱中逐渐爬出来进入蜂箱周围不足180 cm 距离的土壤中继续发育约3 d。一般在晚上19:00~22:00,尤其以晚上21: 00 为迁移高峰,大部分幼虫进入5~10 cm 深度的土壤中化蛹,最深一般也不会深过20 cm[11]。蜂巢小甲虫幼虫头较大,虫体呈乳白色,靠近头部附近有3 对发育完全的足,背部和胸腹部等体表有荆状突起,成熟的大幼虫体长一般为10~11 mm,体径大约1.6 mm。发育过程中受蜂群内温湿度和土壤温湿度及土质等多方面影响。

2.3 蛹期

离开蜂巢进入土壤中的成熟小甲虫幼虫大概3 d 后即化蛹,整个蛹期一般历时15~60 d,多为28 d 左右,一般雌性甲虫比雄性甲虫蛹期发育时间稍短。蜂巢小甲虫的蛹与大蜡螟的蛹形似,其体色由白色逐渐向棕褐色转变,发育过程受土壤温湿度以及土壤本身土质的影响,其中土壤湿度是影响其发育的最主要因素,干燥土壤不利于化蛹的进程。在环境适宜的潮湿沙质土壤中,蜂巢小甲虫化蛹率可达92%~98%[12]。

2.4 成虫期

刚羽化的成虫体色较浅,一般为浅黄色或棕色,然后逐渐向深棕色或黑色转变。羽化后的蜂巢小甲虫成虫,因生长条件的不同,在个体大小和体重上会存在一定差异[13]。一般雌性蜂巢小甲虫成虫在体长上要比雄性蜂巢小甲虫成虫稍长,雌虫长(5.7±0.02)mm,雄虫长(5.5±0.01)mm,其宽度无显著差异,约为3.2 mm。雌性成虫在体重上也会略重于雄性成虫,雌虫重(14.2±0.2)mg,雄虫为(12.3±0.2)mg[14]。刚羽化的蜂巢小甲虫成虫很快便开始寻找配偶和寄生蜂群,羽化后的成虫1~2 d 便能飞行,约7 d 便可完全性成熟,即可开始进行产卵[15]。蜂巢小甲虫成虫不喜欢阳光,具有避光性,主要寄生于蜜蜂蜂群内,以蜂花粉、蜂蜜、蜜蜂卵及幼虫为主要食物,一般在日落后会飞出蜂箱,可飞行数千米远,其寿命一般为2~4 个月[16]。在理想条件下,即外界环境适宜,包括适宜的温湿度和充足的食物,其寿命可长达5~6 个月。

3 蜂巢小甲虫的传播历程与危害程度

自1867 年在非洲西海岸首次发现后,到2018 年以来,蜂巢小甲虫逐渐蔓延至多个国家和地区并引起危害的历程,见表2。

表2 蜂巢小甲虫的传播史

全球首次发现蜂巢小甲虫,是于1867 年在非洲中西海岸,并由A.Murray 首次定名为Aethina tumida Murray,在1940 年,南非一位农学家Ludine 对于蜂巢小甲虫的外部形态和生活习性做了详细的描述,后普遍认为蜂巢小甲虫(SHB)起源于非洲撒哈拉沙漠以南地区。于1996 年首次在美国发现,推测蜂巢小甲虫从非洲经船舶传入美国,先到达南卡罗纳州查尔斯顿港口,然后随蜂群转移扩散至乔治亚州和佛罗里达州,于1998 年开始在美国迅速扩散,引起严重危害。至1999 年9 月,已遍布美国爱荷华州、佛罗里达州和乔治亚州等13 个州,2000 年,又增加了田纳西州和佛蒙特州2 个州[17,18]。除此之外,蜂巢小甲虫还相继传播到了埃及(2000 年)、澳大利亚(2001 年)、加拿大(2002 年)、欧洲(2004 年)、墨西哥(2007年)、意大利(2014 年)、菲律宾(2014 年)、韩国(2017 年),在世界各地均引起不同程度的蜂群危害和经济损失[19]。

2017 年蜂巢小甲虫开始传播至我国沿海地区,受连续雨水和台风等环境因素的影响,于2018 年8月底开始在海南和广东等沿海地带出现虫害泛滥,大面积感染蜂群,中意蜂均可受感染,引起严重损失。

4 蜂巢小甲虫对蜂群的危害形式

蜂巢小甲虫整个发育历程,包括卵期、幼虫期、蛹期和成虫期,而对蜂群造成危害的主要是幼虫期和成虫期,尤其以幼虫期危害极为严重。

蜂巢小甲虫的卵常呈团簇状分布于蜜蜂巢房中,严重影响蜂王的产卵行为,进而干扰蜂群的繁衍更替,引起整个蜂群群势的减弱。

蜂巢小甲虫幼虫主要以蜂蜜、蜂花粉以及蜜蜂卵和幼虫为食,为了取食蜂蜜和花粉,在蜜蜂巢脾中不断地到处挖洞,从巢房中间横穿,所经之处的巢脾全部遭到破坏,导致蜂蜜发酵变质,出现气泡、颜色不正常和刺激气味,同时也破坏了蜜蜂封盖子,严重影响蜂群内蜜蜂卵和幼虫的生长发育,造成整个巢脾严重损坏。不仅如此,蜂巢小甲虫幼虫还会分泌一种带臭味的黏性物质,存留在爬行经过之处,这种黏性物质的刺激气味可引起蜜蜂的飞逃。

蜂巢小甲虫蛹期和成虫期对蜂群的危害程度相对比较轻。其中蛹期主要在蜂群周围的土壤中,对蜂群无明显影响。而成虫爬行迅速,还具有一定的飞行能力,传播速度快、范围广,多寄生于蜂群内,以蜂蜜和蜂花粉为食,还喜食蜜蜂卵和幼虫,严重影响蜜蜂的繁殖过程,致使蜂群内蜜蜂的新老更替链断掉,造成蜂群垮掉[20]。同时蜂巢小甲虫能够释放出一种特殊的物质,对其他同类甲虫具有强烈的吸引力,从而引发级联效应,进而引起蜂群弃巢飞逃[21]。

5 蜂巢小甲虫对我国养蜂业可能带来的影响

自2017 年8 月蜂巢小甲虫入侵我国海南、广东和广西等沿海地区以来,目前尚未引起全国大面积灾害,但在上述虫害发生地均造成了不同程度的经济损失。蜂巢小甲虫喜高温高湿的环境,在化蛹阶段需要有沙质土壤,大概正是因其生活习性的环境需求,才使得蜂巢小甲虫目前仅在我国广东和海南等沿海地带多发,内地尚未发现蜂巢小甲虫危害。

而我国属于沿海性国家,海岸线较长,沿海地区较多,且内地因长江和黄河两大江河的贯穿,水域面积广泛,有众多市县区具备高湿的外界环境,如“千湖之省”——湖北省。夏季高温时,加之高湿的环境条件,极有可能发生蜂巢小甲虫的感染泛滥。中国养蜂多有追花逐蜜、转地放蜂的习惯,更是加大了蜂巢小甲虫传播的速度和范围,一旦在环境适宜地发生蜂巢小甲虫危害,则很难进行快速有效的根治措施,就会引起严重的蜂群灾害和经济损失。因此我们必须要提前做好各项预防措施,保护好我国养蜂业不受蜂巢小甲虫的危害。

6 预防措施

随着蜂巢小甲虫的不断感染扩散,自1867 年首次发现、1874 年首次定名、1940 年详细描述其外部形态和生活方式开始,100 多年来,已先后侵染了非洲、美洲、澳洲、欧洲和亚洲等多地,引起了不同程度的危害和经济损失。各国科学家均在积极寻找探讨各种有效的防治措施,结合国内外蜂巢小甲虫的发生状况和各地环境条件分析,目前我国可主要从预防着手。按照病虫害预防3 要素的原则,可以从传染源、传播途径、易感蜂群3 个方面采取各项预防措施。

首先要做到远离传染源。各地应加大蜂巢小甲虫的宣传,向广大蜂农普及蜂巢小甲虫的外部形态和生活习性。详细介绍各地发展现状,以避免到疫情发生地放蜂,同时对于外来放蜂者尤其是来自于疫情发生地的蜂群要严加把关,加强对外来蜂群的检验检疫,杜绝蜂巢小甲虫的带入。另外还要注意避免到疫情发生地采购蜂群。

其次要注重切断其传播途径。蜂巢小甲虫传播途径较广,不仅可以通过蜂群传播,还可以通过土壤、蜂箱等蜂具、蜂粮和果蔬及其产品得以传播。因此在养蜂过程中,要谨慎使用安全消毒的蜂箱等蜂具,饲喂的蜜糖水和蜂花粉等蜂粮要经过消毒检验确保没有藏匿蜂巢小甲虫,对于蜂场可能接触到的果蔬类要做好各项消毒检验工作。

最后要重点做好各地健康蜂群的保护措施。蜂巢小甲虫的发育条件,需要高温高湿的外界环境,加之沙质土壤以供其化蛹阶段的发育。因此可以从蜂群周围的环境采取安全措施,把蜂场建在干燥、向阳的地方,把蜂箱放置于水泥地或者厚重黏土等硬质地面上,保证蜂群所在地及周围一定范围内无沙质土壤,可避免蜂巢小甲虫蛹期阶段的发育,有效切断其生长发育链。同时要做好蜂群内部及蜂箱周围环境的清洁卫生,及时清理散落的蜜粉和巢脾碎屑,杜绝蜂巢小甲虫的藏匿。另外,要尽量保持蜜蜂强群饲养,强群自我保护和抵抗外界病虫害的能力较强,可减少受到蜂巢小甲虫的危害,保证蜂群内部正常的产卵哺育不受干扰。

7 小结

蜂巢小甲虫在其发源地南非地区并未对当地蜂群造成严重危害,只是偶尔侵害弱小蜂群以及储存不当的巢脾。而在后来侵染的美国各地引起了大面积蜂群感染,弱群和强群均可受到蜂巢小甲虫的危害,并严重破坏蜂群内的蜂蜜和巢脾,有人提出,欧洲蜜蜂对蜂巢小甲虫卵和幼虫的辨别清除能力没有非洲蜜蜂强,蜂群内的哺育蜂会像正常饲喂蜜蜂幼虫一样,哺育巢房里的蜂巢小甲虫幼虫[22]。推测是由于各地蜂群种系不同,生活习性和御敌能力的不同,使得蜂巢小甲虫不能轻易地入侵南非当地蜂群,具体差异还有待进一步研究。

目前从国内外蜂巢小甲虫的感染和防治状况来看,欧洲蜜蜂和我国蜜蜂蜂群本身均不具备抵抗蜂巢小甲虫的能力,不过整体上是可以进行人为预防和控制的,只要大家齐心协力,做好各个环节的防控措施,共同抵御蜂巢小甲虫的侵染,可保护我国养蜂业的健康发展。

根据蜂巢小甲虫生长发育所需的温度、湿度和沙质土壤的外界环境条件,以及传播扩散的方式和途径,大家可针对性地采取各种有效措施,以保护好自己的蜂群不受感染。