印章文化与刻字艺术

王超鹰

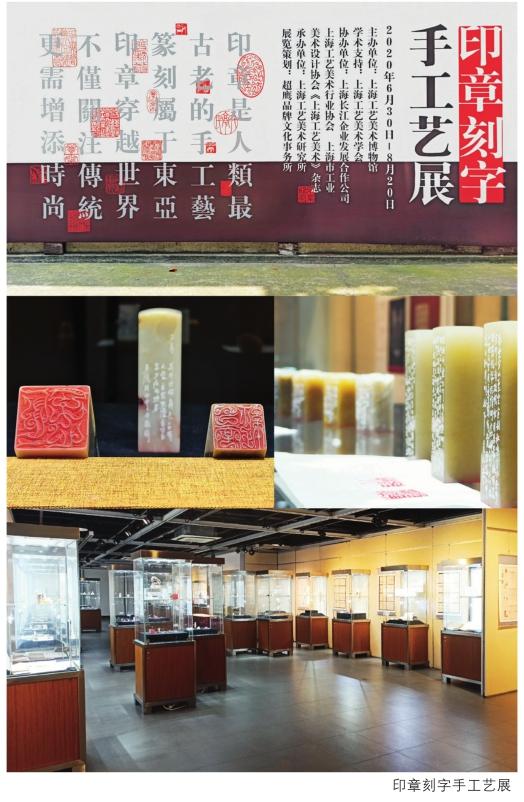

“Handicraft Exhibition of Seal Cutting and Chinese Character Engraving” is organized by Shanghai Arts and Crafts Museum at present.For the first time,this special exhibition takes a closer look at seal culture rather than focus on seal cutting techniques and artistic genres.

由上海工藝美术博物馆主办的“印章刻字手工艺展”,是首次从印章文化入手,而不是侧重于篆刻技法、艺术流派为内容的特展。这个展览的策展重点,是希望探讨新的传播模式,即中国文化的传播需要客观而不是自大,艺术更需要融入到世界文化交流的平台上,唯有彼此的尊重和直观上的美,才能从外观引入到对内在美的理解。篆刻作为世界印章文化的组成部分,不能是少数使用古汉字的人的自娱自乐,而是成为能够为更多人所欣赏、实用、礼赠的普及性艺术。

印章可以用来收藏记忆、传递符号,是世界上历史最悠久的艺术形式。考古学已经证实,印章的历史应该早于六千年。中国的印章并非历史最早,更不可称唯一的艺术,但绝对是历经数千年,传承至今,并依然使用的文化艺术载体。我们俗称的篆刻,是世界印章文化的艺术分支,作为以篆文为主要内容的刻字艺术,与此后的印刷技术发明、信息的传播,有着密切的关系,所以是汉字文化圈特有的艺术形式之一。以下我们将从印章文化的角度,再次审视刻字作为中国文化传承的重要意义。

印章源于岩石上的刻字,用来对外显示某个部落、群体的所控范围,是社会群体的象征。由于刻划在巨石上的符号只能被固定地显示在某一个地方,于是古人便想出了可以让文字行走的印章刻字。除了传承至今的中国印章,古埃及、古巴比伦、古印度也都曾有过类灿烂的印章文化。印章有方的、圆的、异形的和滚筒式的。如美索不达米亚的滚筒印章可追溯到五千多年前,也有研究者将那种滚筒式的印章称为“织锦”印,因为其印面的许多纹样非常接近于织锦图案。滚动时图案的首尾可以接合在一起,产生连续不断的纹样效果。在没有印泥的时代,滚筒印章可以在泥土上压印出很深的人物、图案和文字。内容包括:竞赛、放牧、劳作、列队、昆虫、老鹰、生产、宴饮、划船、性交以及狩猎等抽象概括。这些印章虽然也便于携带和作为装饰时的重复使用,但作为至高的权证、凭据和个人身份的唯一象征,并没有特别多的文献记载,而且很早就消失了,这与中国的印章文化有着较大的区别。

至少超过五千年历史的古埃及圣甲虫戒指印章装饰感强,携带方便,至今还是古董市场的翘楚。这种一两厘米大小,被称为“旋转戒指”的小印章有很好的设计,不仅具有装饰功能,方便携带不容易丢失,而且只需要将戒面旋转过来,戒环就可当作印章使用。埃及人使用的印章刻字方式被称为费昂斯,大多使用硬度高低不一的宝石或滑石、陶土等。同样,随着古埃及文字的失传,这类印章也不复存在了。

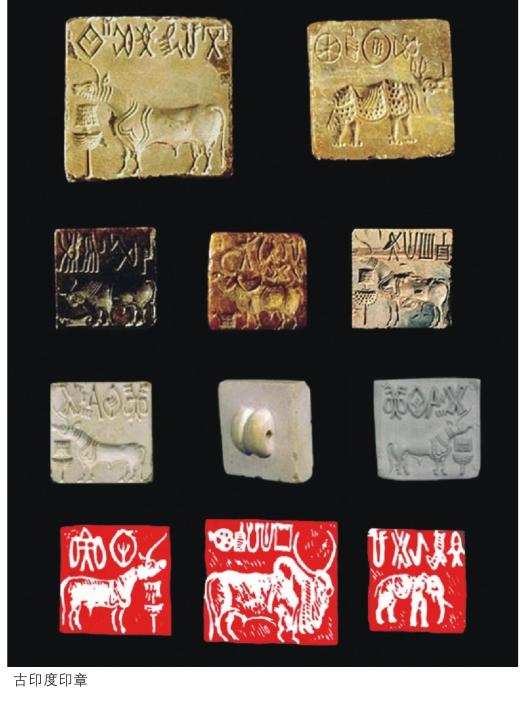

古印度印章基本上使用和中国的印石相同的滑石,或黏土、象牙和青铜等制成,大多雕有二十个以内的文字,配有形象生动的浮雕。其题材主要是当时常见的动物、狩猎、航行、娱乐等情景,以及宗教神话的内容。很多文字符号是象形的,但部分兼有表音符号,被认为是象形文字朝着字母文字过渡的表音文字雏形,它的形成历史也有四千多年。

中国的印章历史不会少于三千年,主要通过字体(殷周古文、秦篆等字体)的变化和镌刻(包括划、凿、铸等工艺)技法相结合,制作符号化、图形化的各种印章,是中国的特色。因为使用篆文的居多,所以被称为篆刻,是汉字文化圈的通俗名词,实际上篆刻应该是世界印章艺术中的一个分支,也是传承至今的实用性刻字艺术。

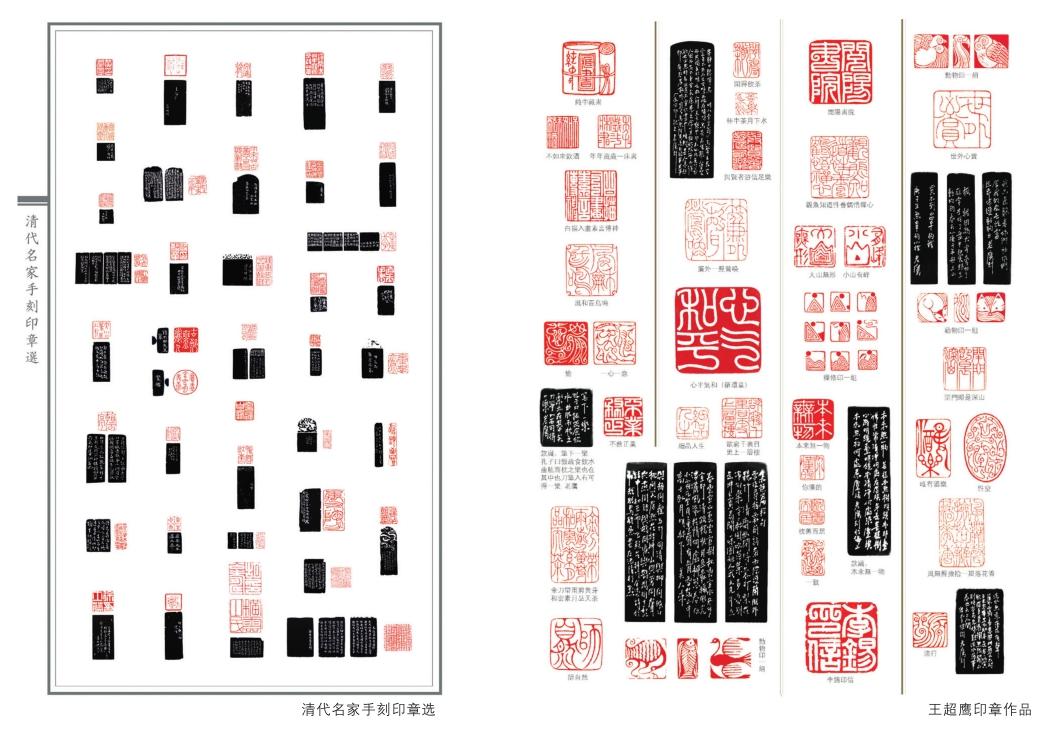

中国的刻字初起于周之前,文字印章则可上达春秋,变化于汉,衰退于晋,趋弱于唐,没落于宋,印章分化为篆刻艺术则兴起于明,盛行于清,再承于现今。作为印章刻字的篆刻艺术是类似于现代平面设计,是书画艺术的点睛。篆刻可粗放、有细腻,粗放好比潇洒的泼墨写意,细腻犹如流丽的白描工笔。

所以,在印章的世界史上,中国绝不能说是最早和唯一。我们值得骄傲的是,和象形文字一样,传承至今的印章文化,只有汉字文化圈。不少人经常在国外大讲篆刻是最早、唯一、博大精深和妙趣横生,是缺乏历史认知和很难予以翻译的说辞,往往容易被外人嗤之以鼻。

印章是具有多种属性的复合艺术,不仅历史最悠久,还有诸多的复合属性。印章往往包括占卜、仪式、符号、设计、字体、装饰、雕刻、绘画、材料、实用性等等属性,它们之间是相互支撑又相互制约的关系。比如:绘画属性的膨胀,会损及符号属性;装饰属性的过度,会影响书法属性;工艺属性的追求则伤及材料属性。唯有诸多属性的自然融合,才有了印章刻字的艺术特性。

中国印章的核心是对汉字象形的传承,不是只讲技法的篆刻工艺。刻字的辉煌时代在春秋战国时期,各国的文字虽同出于象形,但不同的地域环境、审美情趣、使用方式,使得字形多变,更重要的是,贵族文人对于文字求美的执着,在超越其功能性的基础上,进行了各种大胆的艺术创新,为后人留下了璀璨的、包括印章刻字在内的遗产。

春秋战国时期的文字,大量是运用于金属和烧陶类的器物上的刻字纹样,在应和器物造型的前提下,刻字讲究舒展、大气、浑厚、宽博,兼有秀丽、柔美、典雅、细致的设计,宽展浪漫是汉字在印章使用中的共性特点。这种对美的追求和变化,来自于汉字造型与内涵的传承和理解,这是中国印章美的核心,不同于后世许多缺乏内涵的仿古篆刻。

汉字是象形文字,形和意是首要功能,如何通过视觉表现来强化文字的含义,是汉字受到设计影响的主要原因。所以汉字历来也不过分去注重文字笔画的统一性、稳定性,不拘泥于所谓的标准字体,多一笔、少一点的情况经常发生,这是完全有别于表音文字的特点。那些今人看来错落生姿、笔划增缺、局部夸大的印章,也许本意也有着力求标准化的企图,但更多的是讲究造型带来的象形含义。有的因铜铁铸造工艺的限制、或未能精良而变形残缺;有的是因急刻凿而难以精致;有的是顺应自然而天趣自生。這些没有严格规范的个性化设计,却造就了印章作为篆刻艺术的蹊径。

我们知道,古汉字的“文”也就是“纹”的原型,表达的是文身。中国印章的字体装饰化,与中国传统的纹质有着密切的关系。不论是玉石雕琢的纹,还是金属铸造的纹,以及质的显现,对后世的汉字美学产生直接的影响,所谓的金石之学一直是中国印章艺术的基础。

篆刻中的拟古,更多的是对锈蚀残损的刻意模仿和作秀。经常有人提及篆刻的残损是否为美的问题,个人认为,古代印章的制作,需要铜铁熔铸,制印一定出自作坊的制印工匠之手。当时的制印,并不是单纯的提供欣赏,而是神圣的权力和身份象征,应该是由文字官员设计排版之后,送交工坊进行铸造的工艺品,印工甚至不会懂得印面的具体内容,所以既不可能制作成破败残缺,更不会追求偶然。后人对篆刻艺术的残损处理手法,一方面是无奈于印石材质的自然崩裂,另一方面是对出土的陪葬类印章的残损部分进行的模仿而已。篆刻的残损之美,应该是书法入印、泼墨刻印般的随性所带来的偶成,更多的是为了与书画空间产生互动,以及彼此映衬后的视觉节奏之美。

篆刻艺术的原点是秦印,是因为秦篆的规范字体。篆刻是中国印章的艺术表现,必须理解除了篆体以外的多样性、丰富性。当然,秦篆字体的风格对后世所有印章的影响是不可替代的,尤其是在艺术信息含量和规范标准方面,篆刻艺术几乎没有离开过秦代印制的轨道。秦代尚无毛笔书法,古代印工在制印时,不可能理解所谓的书法之美,更谈不上刀法、笔意、风格表现的随性发挥,使用者很注重文官设计后的印面装饰之美,制作者必须严格尊重原作者的设计稿,并尽最大的技能还原印面,这是现代人很难做到的功课。所以我相信,古代的印章制作绝对没有什么古拙、缺损、任性的意识,更多的是细致、完整、秉守原稿的用心,书法入印的概念,是近现代的托词。

理解中国的印章,直观上的喜欢最重要,所有传世艺术品,美的感受是不需要过度解释的。若从艺术的角度去看,印章是字体表现的刀刻再创,篆刻与书画艺术的相得益彰,类似于写实、抽象、余白、对比等表现,都是情趣盎然的印章细节。欣赏中国印章是视觉感官的愉快旅行,包括了印石的材质,印文的内容,字体的选择、章法结构、款识组合、刀法运用、钤印用纸、印泥用色,以及最终在印面上产生的视觉效果感觉。正如观看一幅有故事的绘画作品,印章的美并非局限于篆法、刀法的狭义解释,而是超越文字功能的多维度共鸣,中国印章一定是属于世界的艺术。