文创产品中作为“介质”的设计思维研究

章文

In The Ecological Approach to Visual Perception authored by James Jerome Gibson, the term “medium” is used to distinguish the context gap between the biological cognitive environment and the physical environment. As for a wide range of cultural and creative products, “medium”crystalizes such design thinking that designers rely on for thinking and innovation.

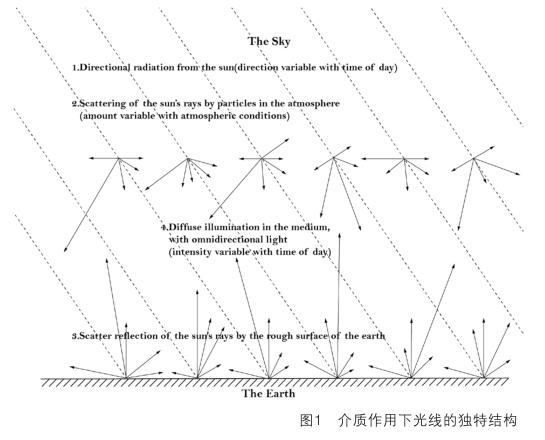

“介质”(medium)一词是詹姆斯·吉布森在《生态学的视知觉论》中用于辨析生物认知环境与物理环境之间的语境鸿沟。空气是陆生生物的“介质”,太阳光因撞击到“介质”中的粒子、微尘和地面等"表面"而发生散射,成为"照明"(如图1)。"介质"虽然无法察觉,但却是在任何角落感知不同潜在事物的观察点。面对异彩纷呈的文创产品,其“介质”正是设计师赖以思考与创新的设计思维。设计师将“实体”(传统文化)通过“介质”(设计思维)产生“表面”(文创产品)。正如詹姆斯·吉布森在回答“眼前人在看什么”这类关于他者知觉的艰深哲学问题时,指出“只需走到那个人的位置即可知”的关于“介质”的可传导性、可感知性及可扩散性。设计思维作为设计师独特的思考方式,当深入研究其运作机理和认识模式时发现其同样具有“介质”的属性。

一、设计思维作为文创设计师与文化共振的“介质”

生态学中的“介质”通过共振传递信号波来实现对信号源的传导功能。文创产品蕴含特定的文化属性,设计师对于特定文化的认识、理解到转化的过程正是将文化信息不断通过设计思维的共振而形成文创产品的过程。面对并无明确表征的弱构问题,文创设计师通过寻找文化表征来实现产品创新。表征作为代表的物体或行动呈现出的代表性,意指将某事物或某事件以另一物或事来代表,也指代表在现实中发生事务的一种表达手段(Echenique 1972,Hesse 1966)。所以,设计师通过内在表征,再用某些外在表征让内在外显,逐渐地将问题往前推(Hayes,1981;Eastman,2001)。内在表征一般是理性主张论断、知识基模或心智影像以同构类体的形式存在,正如文化的本质是无法触及的,是观念化的,但却能活跃于人类的大脑中;外部表征以实际对象(模型)、象征性符号(代号)、图形(素描)、脚本(语言代码)、程序(计算机函数)表达出的成果,也可能是隐藏在物体造型中的规则、约束、关系或逻辑等(Zhang,1997; Chan,2009;2011)。

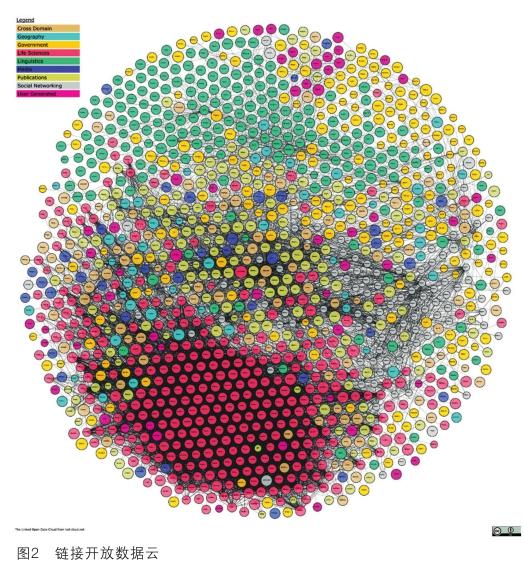

设计思维的过程在此可定义为寻找文化的内在表征,并将其演化为外在表征的过程。其重点在于通过文化相关知识团块的认知同化和认知调试,从而形成网络化构建。认知同化过程是设计师面对新的信息时,脑中会根据已有的记忆知识形态去解释外来信息,并将其整合到原有认知结构之中;认知调试过程是当设计师原有的认知体系与新信息出现认知差时,脑中会修正记忆的结构以配合新环境的需求。哲学家赫尔曼·艾宾浩斯将知识在记忆中的结构描述为以网状组织连接而成的团块元素,通过联想或关系连接组合而成感应知觉和心智概念,构建人类记忆结合事件间意义和经验的语意网络理论(Semantic Network Theory)。在网络时代,设计师可借助大数据、语义网技术所形成的开放式链接数据项目(Linked Open Data Project)等形成构建网状知识网络,从而探寻文化表征(图2)。

二、设计思維作为文创设计师与自我映射的“介质”

生态学中的生物通过“介质”所包含的信息来映射大脑中的知生态学中的生物通过“介质”所包含的信息来映射大脑中的知识团,如气味能够扩散并溶解在“介质”中,介质提供了源气味的载体,生物可在一段距离内检测到物质,并与脑中知识团完成映射机制,以完成行动认知。对文创设计师而言,虽然面对不同的设计任务,但其设计过程具有同位映射性。同位映射性是指潜意识里或有意识地重复使用同样的思路或动作,它是用在语言、写作、学习及设计思考中人类认知的一部分,从而形成了设计师设计思考中的个人风格、设计迭代中的思维模型及设计决策中的固着定势。

(一)设计思考中的个人风格

设计师在设计过程中使用的创造性策略的过程可理解为一种设计思维(Visser,2006)。设计过程中的个人风格区别于一般意义上以设计作品的关键性共同特征作为识别的关键手段(Newton,1957),而是探讨设计师的设计思维(设计策略)中因认知架构差异所形成的风格异构。风格是某单一做事的方法,从一些可替代的方法中选择而出,风格应当局限于实行一事件或操作一程序时由许多方式中所作的唯一选择(Simon,1975),也只在有可替代选择存在的背景下,挑选出的唯一方式才具有代表性(Gombrich,1968)。

设计思维中的心智认知是识别设计师思考风格的核心因素。强调认知架构是如何被组织并形成独特方式的(Suedfeld,1971)。焦点集中在设计概念期,符号表征与肖像式图形表征的映射是区别设计师设计思维差异的关键因子,设计师通过对这两种因子的运用而达成某些设计目标或解决某一设计问题。

(二)设计迭代中的思维模型

随着新兴计算媒体在设计行业中的推广与应用,设计思维模型因设计师认知程序和逻辑推理方式的变化而形成了截然不同的蝴蝶效应。从纸媒设计思维、计算机辅助设计思维到参数化设计思维三个阶段见证了设计过程和设计方法的实质性转变。在人与机器间不断发生变化的关系中,设计师的思维,包括对所需的知识库、技能集、概念原理和领先的设计模型进行了全面的改造。

在纸媒设计思维阶段,文创设计师借助传统的纸和笔,通過观察、反思、修改和再设计的行为网络认知模型进行草图的绘制与修改,直到今天一直作为设计思维的重要环节存在;在计算机辅助设计思维阶段,设计师通过培养几何构思和可视化能力以应对CAD系统在二维和三维建模上的需求;在参数化设计思维阶段,数学和计算机科学引入了新的思维方式和形态发生过程(Menges,Ahlquist,2011;Oxman,2015)。科学基础为传统的设计思维认知模型增加了新的原则、方法和过程。一方面,结构和材料等构造内容逐渐成为了参数化设计的一部分;另一方面,包括3D制造和机器人技术在内的物化技术的集成将与设计一并作为参数化设计思维的整体架构。文创设计师从传统的以铅笔草图的思维方式逐步过渡向计算算法思维模式。算法思维即设计师可以定义一组规则,由一组显式指令的源代码编写并生产数字形式的计算过程。编写算法代码已成为文创设计师辅助大脑进行创意思考的工具。设计师通过脚本编写达成调整、定制和重新配置软件的行为(Burry,2011年)。如扎哈·哈迪德以Thallus(叶状体植物)为名的实验结构,通过膨胀和扩散等差异生长方法,由单个连续种子曲线通过模拟参数迭代约束表面肌理的产生,其密度等级及增长方法均由参数定义,用于研究由先进制造和计算方法生成的形式和模式(见图3)。

(三)设计决策中的固着定势

设计决策中的固着定势并不是一种对设计师的负面评价,而特指设计师在解决设计问题时的倾向性。研究者Jansson和Smith在研究设计专业学生和职业设计师对特定设计问题的解决方案时发现设计者习惯于运用已知知识结构和设计手法来解决设计问题。Lawson研究发现具有极强创意能力的顶尖设计师相比普通设计师而言有着更为强大的固着定势,具体表现为设计师对于特定形态、特定材料、特定工艺的偏爱。设计师对某些基本形态可能有不同的品位或特别偏好,或者钟意某些过去曾经用过或创出的材料(Schapiro,1962)。虽然偏好会因时、因消费者审美喜好、因消费环境、因加工工艺等转变,但在同一时期,持续选用所偏好的造型和材料正代表了这位设计师当时的设计风格。

三、设计思维作为文创设计师与环境协作的“介质”

环境意义即是设计意义。设计师常用二元论将自身以外的部分界定为环境,多从自身理解出发赋予某种设计形态某种理由,但当受众无法理解这种意义时,反而成为了对设计的借口。发展心理学家玛格丽特·唐纳森认为情感即价值,人类只会从在乎的事情中体验到情感。对于文创产品而言,基于“认知移情”的利益相关者心智模式从感知、行动、思想逐步上升到情感。情感共鸣是打动消费者、生产者等产生进一步行动的先决条件。设计思维中关于利益相关者角色扮演游戏、双螺旋模型、概念构建模型等是文创设计师与外界协作的有效“介质”。

利益相关者角色扮演游戏对于文创设计师而言是发散思维和聚敛思维交替循环产生创新的一种有效方式。这项来源于斯坦福大学D.school的设计思维方法将参与者分为设计师角色、投资者角色和消费者角色,用以评估创意质量及形成新的创意。在文创设计中,这项活动可植入到设计创新流程的模糊前端,通过角色明晰各利益相关者的基本诉求,这是发散思维的过程;在设计创意评估阶段,利益相关者角色扮演游戏可评估创意的可行性、新颖性及市场性,这是聚敛思维的过程。有关创造力的研究表明,发散和聚敛对于获得新颖和有用的创意是不可或缺的(Plattner et al. 2010),通过两种设计思维的互相交织,激发文创创意产品的生成及迭代。

四、结语

从生态学视角理解文创设计中作为“介质”的设计思维。将实体、介质和表面三个生态学中的固有词汇与文创产品设计中的传统文化、设计思维和文创产品形成对应的映射关系。互联网、人工智能、智能制造等前沿技术给设计师及设计行业带来的颠覆性变革的同时,作为“介质”的设计思维也正经历着迭代升级并形成新的设计方法论。但“介质”DNA中所固有的可传导性、可感知性及可扩散性却不曾改变,文创设计师运用设计思维与文化共振、与自我映射、与环境协作。

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题“人工智能艺术设计人才培养创新模式研究”(20NDQN255YB)阶段性成果之一。

参考文献:

〔1〕James J. Gibson. The Ecological Approach To Visual Perception [M]. Psychology Press,1986.

〔2〕大泽幸生,西原洋子. 斯坦福设计思维课[M]. 北京 : 中信出版社,2019.

〔3〕罗比特·维甘提. 第三种创新[M]. 北京 : 中国人民大学出版社,2014.

〔4〕陈超萃. 设计认知-设计中的认识科学[M].北京 : 中国建筑工业出版社,2008.

〔5〕Rivka Oxman. Thinking difference: Theories and models of parametric design thinking[J].Design studies, 2017.