智能制造与智能液压件的一些探索

编者按: 2019年9月22日,在奉化举行的“中国流体传动与控制青年科学家论坛”上,中国工程院院士、浙江大学机械工程学院院长、浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室主任杨华勇院士受邀发表了一场精彩的报告,题为《智能制造与智能液压件的一些探索》。杨院士的报告,从理论到实践,包括5个实例,深入解读了智能制造在实际的工业应用中到底用在哪里,怎么来用,也指明了智能液压件下一个研究方向,以及青年学者、高校的研究团队下一步要努力的方向。本文是根据杨华勇院士演讲录音整理。

智能制造,毫无疑问是现今研究热点,“中国制造2025”,实际上是起源于中国工程院的一个战略研究报告,我也有幸参与制订计划。“中国制造2025”发布之前,德国率先通过工业4.0。德国公布工业4.0已经6年了,“中国制造2025”也有4年多。“中国制造2025”的6个真正的内涵就是六大工程,最热的是智能制造,最冷的是强基工程,最难的是创新工程,还有绿色工程,高端装备与质量和品牌工程。

“互联网+”应为“+互联网”,制造业才是主角

基础件是未来成为制造强国的关键

智能制造,大概有两个层次,一个从技术来看,包括网络制造、3D打印、机器人智能装备、基础件与基础技术;另一个从产品来看,包括产品智能化、生产过程智能化。在座很多学者和企业家都是做基础件或基础技术的,基础件是一切制造活动的基础。在未来15年,中国真正要成为强国,必须要首先成为制造强国,要成为制造强国,基础件是关键。而关于高端基础件,从产品的角度来看,是产品的智能化,它是高端化和获得超额利润的途径,另外是生产过程智能化,以及产品使用全生命周期的智能化。

现在媒体经常爱说“机器换人”,机器人化只是其中一个方面。自从上述六大工程推进以来,迄今改变非常大。最大的改变就是数字经济,实际上就是信息技术的驱动,信息技术的驱动力由原来的ABCD, AI(人工智能)、Block chain(区块链)、Cloud computing(云计算)、Big data(大数据),又增加了三个EGI:Edge computing(边缘计算),IOT即物联网,以及其中最热的5G。

所以信息技术如何渗透和带动制造技术、企业和产品的转型升级,这是摆在每个企业家面前的紧迫课题。因为原来B2C、云计算、互联网等技术,从零售端开始,首先是在消费领域普及,现在互联网把全球的消费者都连在一起,同时也把品牌开发和销售以及中间的制造与制造服务,产品运输、银行保险用AR/VR连在一起。

最近3年马云在杭州云栖大会反复提5新,就是新零售、新制造、新金融、新物流和新生活。

也是最近3年阿里跟浙大的深度合作才真正起步,而且越来越深化。原来浙大跟阿里经常打嘴仗,以前马云走到哪儿都说世界上最好的大学是杭州师范大学,浙大则说阿里就是店小二,但是后来发现“店小二”做了很多事,他的技术能在双11最高峰的时候每秒钟成交将近30万笔,而且每两年增加一倍。这背后的计算有大量的技术支持。我们能切实感受到的就是消费的升级,现在越来越强调服务的升级、消费者体验,还有倒逼制造的升级。

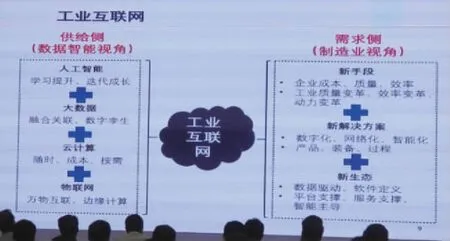

互联网世界就把物理世界、虚拟世界和心理世界联系在一起。知识的红利,创新、开发、设计平台,消费端的服务,消费的心理、销售渠道,通过制造、物流、供应链连在一起,中间就是平台技术。我们搞制造的人,都说智能制造就是Intelligent Manufacturing,有的说是Smart Manufacturing,而搞互联网的就说是工业互联网。工业互联网已经来到下半场,那跟高校以及高校学者有什么关系?

关系很大!我先说五个词“平台、数据、智能、融合、普惠”。因为未来的数字经济下的设计制造生产,会出现平台公司,预计不用20年,很多开发者可以在家里工作。现在都是做网商,未来就呆在家里做设计,会有大的平台公司出现。大家都可以做其中产业链上任何一块,就是“平台+个人”。生产也会变成3D打印,未来都会个性化。现在叫Made in Internet,互联网制造。以后(在线做好)设计,数据从网上下载下来,3D打印就可以制造出来。

所以,工业互联网的角度,就是刚才讲的技术,如digital twins(数据孪生)等,通过互联网连接起来,跟企业端的成本问题、质量、效率问题连接在一起。

现在大家常说数字化、网络化、智能化,和建立生态,尤其都在说建立生态。搞互联网的人说的是“互联网+”、“AI+”,我们认为应该反过来,是“+互联网”,“+AI”,制造应该是主角,而不是互联网是主角。互联网企业,包括阿里巴巴,最近两年跟我们合作不少,尤其在工业方面。阿里有一帮小伙子,很年轻,工资也高,工作也很积极,他们总觉得应该要颠覆制造业,但是制造业是颠覆不了。制造业有49个大类、420几个小类,每一个行业从龙头企业到第十个企业,他们之间情况都不一样,工业知识是不可颠覆的。所以我们在座的学者和企业家,企业的技术人员,还有同学们都会有很大的进步(空间)。

制造业转型,核心技术是数据化

从工业互联网的市场来看,看得见的就是美国、欧洲和亚太都在抢新的制高点!浙江省也是个制造大省,浙江省的制造大市是宁波,宁波也反应最快。 2025的示范城市,宁波是全国的第一家。杭州也是制造大市,历来说要做创意,要做动漫产业,要搞信息,但是最新消息,杭州市委书记说杭州要做新制造,接下来也会有大量的资金投入,他也意识到制造是脊梁骨。

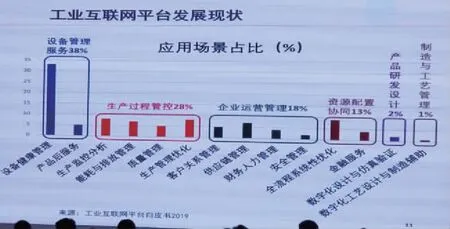

但是杭州要做的不是传统的制造业,要有生产转变的方式。都说数据是宝贝,生产会重新配置资源,从数据的角度来看,事实上是设备的管理、生产过程管控,还有企业运营管理、资源的管理和工艺流程的把控,以及研发。实际研发的数据交换不多,一方面是秘密,另一方面,主要就是刚才说的三个层面。因为生产过程的智能化和使用过程的智能化,所以设备的健康管理、售后服务是占主要的。同时还有客户关系管理、财务人力管理、安全生产和金融服务等。真正在设计制造的数据并不多。所以首先数据要沉淀,沉淀数据变成信息,信息变成知识,知识再总结,最后真正变成有用的竞争力。

现在都知道数据重要,但事实上将近一半的数据没有存下来,存下来的数据基本上都是“烂数据”,都不是实时的,不是24 h随处可调用,真正可用的商业数据现在只有1%。所以数据的种类和数量非常大,而现在计算能力不足,尤其是工业沉积。数据化是基础,智能制造实际上是要把原来的数据孤岛全部打通。现在强调硬件深度融合、业务深度整合,这带来很大的机会。所以现在数据真正要有用,最好把数据图形化。

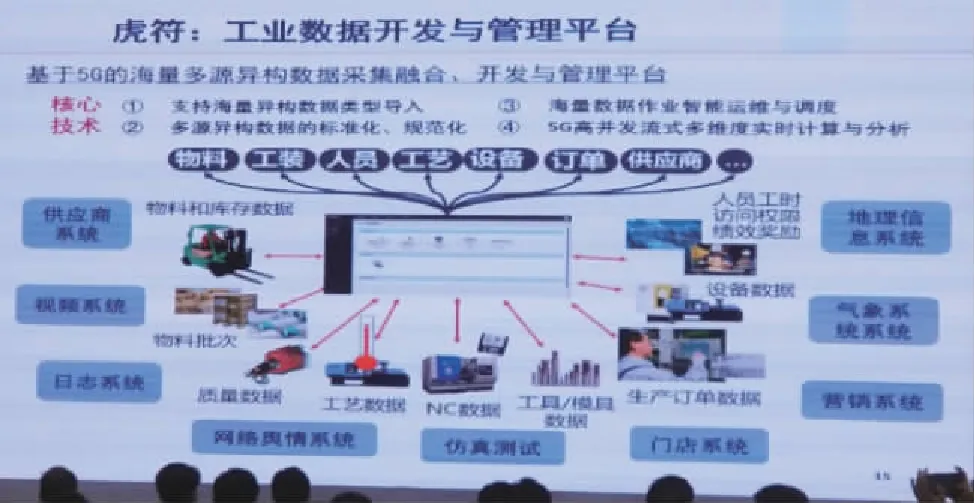

这是微软在做的,把大量的数据做成一个Windows,大家都方便操作,还有工程渲染、边缘计算。我们身边最近最大的(在做数据处理的企业)是阿里,大概全球排第三,第一Amazon,第二是Microsoft。当然,其他比如腾讯的数据,杭州海康卫视的数据等,各种公有云、私有云(也有很多正在快速发展)。现在要做的就是中间做平台,工业数据开发与管理、工业数据智能应用开发、工业复杂关系数据分析。每个的叫法不一样,但从大类来看,工业主要分为流程工业和离散工业两类。现在中国GDP大约90万亿,约40%(32万亿)是来自工业。而工业制造的一半是流程工业,约16万亿,还有十多万亿是离散工业。各行各业的细分都不一样。5G的出现加快了这一切。原来很多企业做了ERP,但是我们知道在中国的液压气动行业,只有很少的企业做了ERP。

这一轮智能制造浪潮对企业来讲,不做是等死,做的不好是找死。怎么做?顶层设计很重要。核心技术是数据化。数据采集与实用,对企业而言,全部都需要大量投入,不仅硬件要升级,服务器、软件也需要升级。

工业企业的数据人才很难养,养不住,也不容易留下来,即使留下来的不到三年知识就过时,关键是要把供应链各类数据也整合起来,挑战巨大。这需要找对专业人员。这就需要我们青年学者、俊才参与进来做,其他不谈,液压气动企业的数据化战略如果要落地跟企业合作,这不是做IT的人能替代的。所以原来说工业工程、大工业就是要指导好工艺流程设计,真正到了车间,才发现工业岗位之间的关系非常复杂。工业工程的人知道,看着很简单的东西,要把他们之间的流程数据化、全部智能化,就有很多前期的技术需要做。前面真正采集数据出来清洗后再交给算法。算法方面我们替代不了IT的人,毕竟他们这方面很专业,挖掘出来数据知识哪些有用哪些没用,需要有这种工业背景的人和在座各位做硬件的来一起做判断与确认。

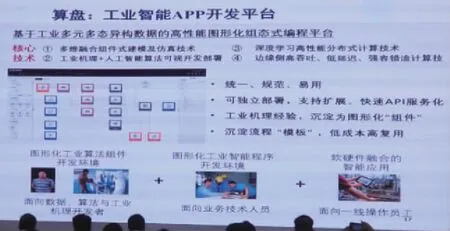

所以这个平台一开始定位,数据要统一、规范应用、独立相互支持。然后顶层设计好就是做组件、做开发APP,在座的同学、研究生应该都可以做,只要有足够的时间,知道每个企业的相应情况,可以把该企业的数据流程总结下来。

制造业转型案例一:春风动力

前面说了很多理念,我们跟英国最近开了双边会议,剑桥来了几个教授;前两天也跟德国工程院专家在上海浦东开会,坐下来交流互动发现,虽然叫法不一样,在本质上还是通的。所以在这一点上中国还是换道超车。虽然我们现在的企业可能还在示范试点工业4.0,主要在普及3.0,个别还有好多的地方的企业仍在补课2.0,但是在实施智能制造这一个点上能够做得好,就有可能换道超车,理念都差不多,只是一到案例就很多不一样。

有很多案例,我们前后接触和实地做了将近100个案例,时间关系,我只说五个例子。第一个例子,杭州余杭的春风摩托(春风动力)。提起摩托就会想到我老家重庆,实际上现在重庆与嘉陵两家摩托企业都不景气,因为他们主要做品种比较单一的大批量产品。

现在中国大城市都禁摩,(摩托企业)生存下来比较艰难。春风动力的异军突起,首先就是设计的数据化,生产变成小批量、多品种、快速响应。春风崛起的契机之一,是去参加国宾护卫车队的摩托全球招标。很多公司包括日本的Honda也参加了,但是(国宾护卫车队)要求很高,一百多个新的跟普通摩托不一样的特殊要求,响应还要快,但订单只有50辆,还要便宜,政府采购必须优惠,企业还不要亏钱。春风摩托拿下了这个单子,不怕前后上下折腾,最后做出来,对生产流程与过程进行仔细分析,减人增质增效,竞争力大增。然后他们把这一套东西用于其他的产品,如沙滩车、以及跟摩托相关的各类产品上。5年之内,做到几十亿销售额。我觉得未来进行这一轮智能化改造以后,实施好的企业竞争力会大大增加,能感觉到这种由大鱼吃小鱼改为快鱼吃慢鱼的趋势。

春风本来也是杭州市、浙江省和工信部智能制造示范的企业,他的机加车间有30台加工中心,各种品牌的卧式加工中心和立式加工中心。我们都知道,一般一个加工中心都有一个操作工,几个维修工。春风在第一轮企业数据化的改造中,就把操作工的数据建起来,做了一个数据中心,然后车间30个加工中心目前的操作工就减到只有4~6个人,操作工(数量)要低于维修工,让春风尝到了甜头。摩托车实际上最主要的竞争还是发动机。发动机的品质怎么控制?原来都是靠质检员来巡查,漏检的情况很多。现在很多工厂都是从一个具体的工位开始改造,像春风动力这样,建数据中心,公有云、私有云,边缘计算,加摄像头,如何报警、提醒,关键是要实时、(发现问题)马上可以纠正。

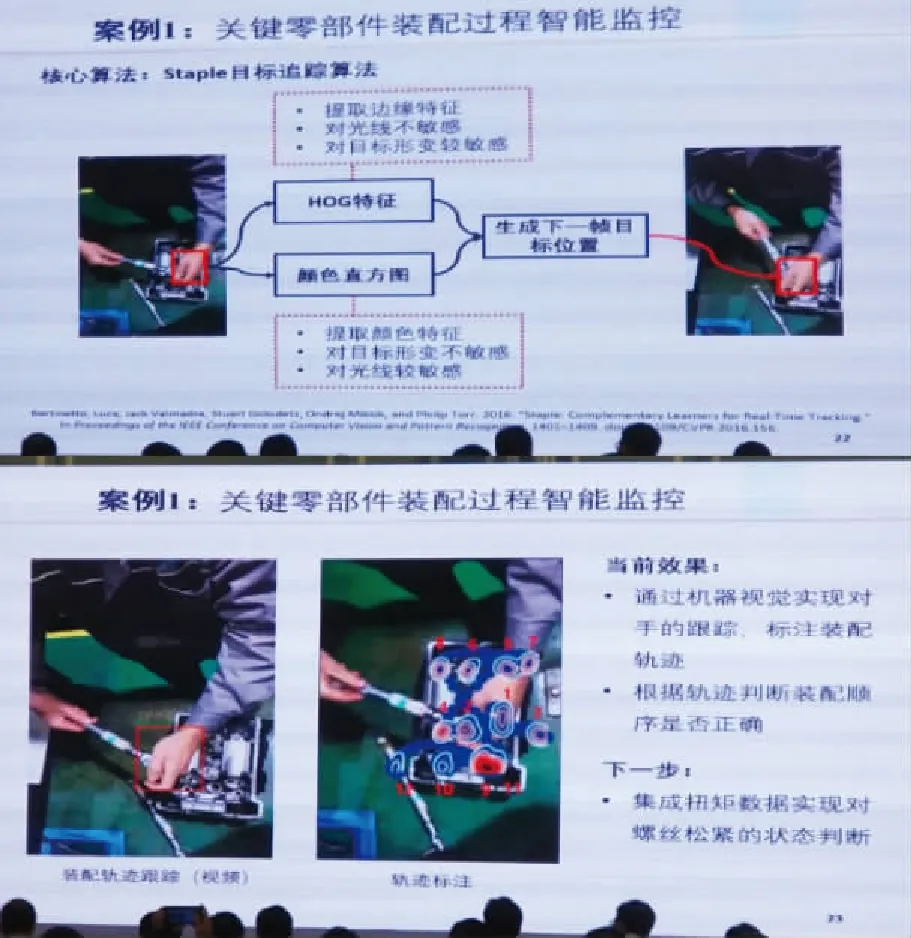

最简单做法就是加摄像头,摄像头不盯着人,仅盯着他的动作。最简单的拧螺丝,如果拧不到位,或者拧的顺序不对,(整台设备的运转可能)都会有问题。把(拧螺丝的过程)跟踪下来以后,会有足够多的图像,就可以根据图像生成的数据来判断螺钉的松紧,然后若不对马上及时报警纠正。就(产品装配过程中)这么一个小的不到位,拧不到位或者拧过头,一到产品售出后,就给售后工作增加了相当大的工作量。所以我觉得这事管起来,尤其我们做基础件的企业可以借鉴,因为可以不间断监控并及时报警,有普遍的适用性。

制造业转型案例二:中铁工程装备集团

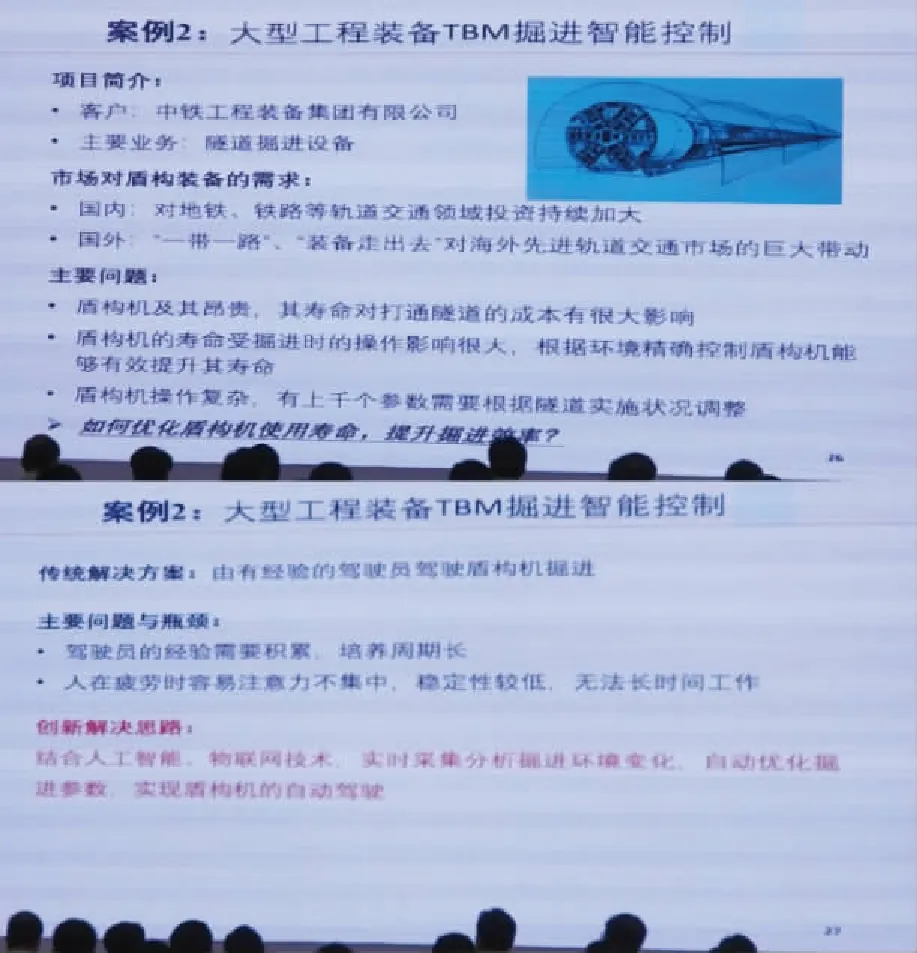

还有装备使用过程的智能化。我们跟着盾构这个行业已经一起走了17年以上,我们自己在学校做了五年,与企业一起做样机做了五年,最近十年都在支持两家龙头企业做量产。现中国也成了世界最大的盾构制造强国,生产了全球一半以上的产品。中国盾构的出口也已经到了22个国家,技术上达到了与发达国家并跑的状态,但是技术上这个行业仍然还有许多提升的空间。全球隧道施工许多都是24小时不间断,隧道施工工地的问题还是有不少,10%左右的工地都有各种各样的装备故障等。

传统的盾构施工方法就是培养驾驶员,一个盾构工地,不管直径是6米还是16米,16米直径一个的盾构有近七层楼高,每一班只有12个人在下面隧道掘进面工作,其中最重要的岗位就是司机。盾构司机培养周期很长(人才比较缺),而且这种工程一做24小时不间断,到半夜三点都不能停。各种(事故)在上海北京以及伦敦都发生过。司机遇到异常情况,要把问题传上来,很难,及时得到有力的支持更难。这个问题如何来支撑?我们在设想马上启动(设计一个解决方案)。

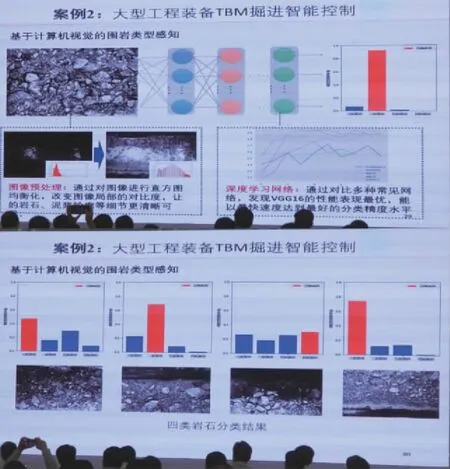

事实上类似问题在矿山行业里面也有,比如硬岩的破岩问题。岩石破碎后能够用一个传送带传送出来,但是有时石块太大,会把传送带弄坏。石块太小等于过度消耗能量来碎石。原来的煤矿工地(的解决办法),就是靠人工,派两个人拿着棍子盯在那里,石块大了就捅下皮带机。但是现场又湿又潮,还有可能有瓦斯,这个环境谁也不愿意去做了。这个问题怎么解决?岩石的种类是有限的,总可以把它们分类,前期建立数据模型,(用颜色区分岩石种类),然后在传送带上加一个小的装置把大石块捅下来,就这么简单。

这方面能做的事儿很多。我觉得这些作为AI公司能替代的是Intelligent System公司,应该智能辅助驾驶。这个会有很大的影响。

制造业转型案例三:无锡贝斯特精机公司

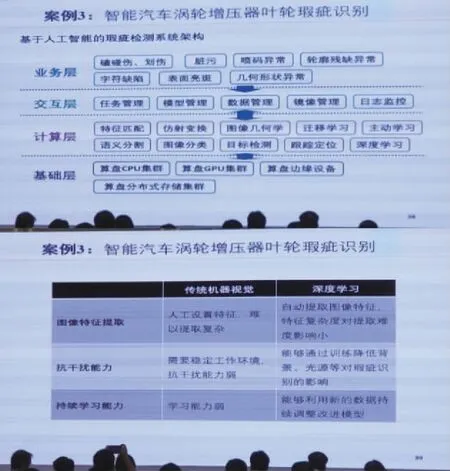

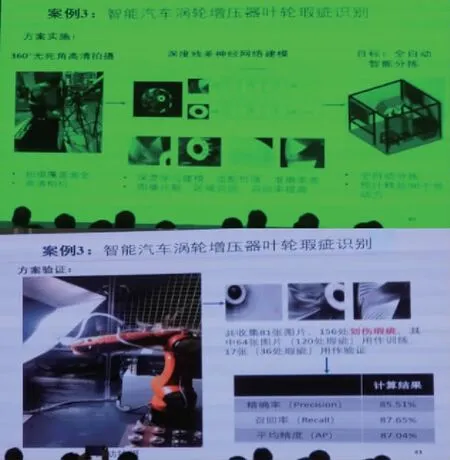

还有一个案例是无锡贝斯特精机公司。我们都知道发动机叶片制造是最麻烦的,做一个德尔曼涡轮发动机,叶片一出事,后面就得整体召回。现在质检员成本高,人目检测肯定总有遗漏。所以把业务层、交互层、计算层和基础层结合起来,然后一个个关键工位加装摄像头 ,把图像视觉图像用数据提取出来,再加上后端的深度学习训练,就会持续的改进。

比如,收集多少个图片,有多少种划伤,主要是哪几种,一定要紧密盯着。划伤一点不能有,有些划伤在关键部位,该放弃就放弃。通过做训练,来提高成功率、精度。

都知道数据经过足够的训练,精度会越来越高,要远超过人。所以意义在于质检不依赖于人了,也不用人来长时间地盯着数据,这就节约了大量的人力成本。传统2.0的企业,中国的企业车间要增加一个人比较容易,真正企业进化到现在,到3.0,4.0,开始进行智能化改造,车间的岗位就不会轻易增加了。

中国的制造业都知道了,车间的工人不能随便增加,而现在各种技术是在减少车间工人的人数,但是办公室、设计制造、售后服务这些岗位会大大增加,尤其产品竞争力提高一点,利润丰厚一点(之后),自然会去做更多的事情,售后服务会做得更好。所以车间的工人(数量)需要严格把控,(检测)准确度的问题完全(依靠)数据训练。

制造业转型案例四:中国商飞

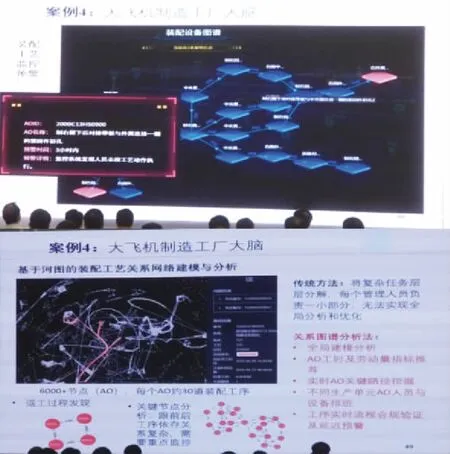

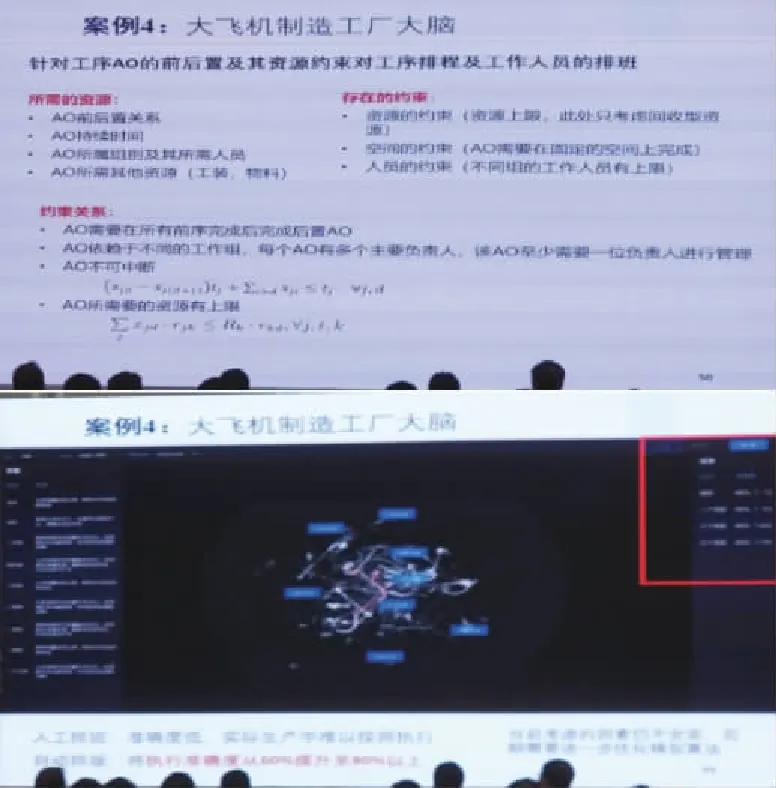

第四个案例是商飞的上飞厂。我们浙大国重实验室的柯映林教授带了四个老师,十几个研究生,二十几个工程师,大概不到50个人。过去八年,应该交付了12个亿以上的飞机生产线,数字化装配。有了这个基础,我们再来看,发现装配的工序非常复杂,飞机装配实际很麻烦。

通过一个装配流程,发现一个飞机的装配就有6000个节点(Assembly Outlet-AO),每一个节点(AO)约有30道装配工序,所以每一个部件,每一个工装,每一个工位出了问题,后面会有一系列的麻烦。在这个里面大部分的是系统的问题。商飞前期做得非常多,加工人员、管理人员、工艺员之间,有一个方面做的不好就不行。

用机器来替代了人工,精度到底怎么样?以前,车间排产一直靠人工,执行的准确度最高是60%,现在的数据打开来看眼花缭乱(不够准确),现在还在(改进的)过程中,但数据的全局优化排产精度已经做到了80%。

我们知道华为在各个城市都开展了5G相关项目,北上广深、浙江等等。电信、移动、联通,都在做5G。我们一做制造智能化,突然就发现上载数据是个大问题。复合材料需要监控,目前是用500万像素的设备拍照,但是它的数据量有多大呢?一秒钟15张照片,就需要700~800 MB/s数据要上传,现在华为在实验室只能做到110 MB/s上行传输速度。而实际情况,在车间还会有干扰,实际传输速率只有60~80 MB/s,还达不到使用需求,这就只能压缩数据,并且不能漏检,为此就会有一大堆事要做。飞机现在大量采用复合材料,所以对车间产生的数据上载速度提出了新的要求。

数据需要沉淀下来,找准几率,变成有用的信息,足够量的沉淀变成指示。指示如何用?所以顶层设计的关键就在这里,进入智能生产,协同与个性化的定制,就带来很大转变。工厂从采购、生产到销售,到人才,实际上都可以上这样一个平台来进行发展。开展学习交流现在都靠APP,在手机上完全都可以做。所以研发市场做生态,企业现在的内部管理,是怎么来安排?设备状态监控,现在做智能化,一堆数据前期做的越好,把财务数据、销售数据、售后服务全部打通,工业大数据分析,商业分析,都按订单来进行生产,所以可以做到物流、制造的新生产有序(进行),销售业务有据可依。

目前企业工业数字化和智能化转型,分四个阶段。大部分企业现在还在推“百万企业上云”的第一阶段,各个企业都在想办法发展,需要围绕企业背景,真正做起智能化来需要做很多工作。个别企业开始在做数据管理和治理,真正做到智能化、协同制造。严格意义上来看,西门子也没有完全做到,虽然有很多试点,但目前还有两三年需要讨论,建立标准,需要通过许可证。

可以看出来,5G的出现会改变一切,这是好的现象。

制造业转型案例五:兆丰轴承

杭州萧山区有一个做轴承的公司叫兆丰,就是做通用的汽车轴承,每年7到8个亿的销售额,产品大部分是出口美国、欧洲的,国内也有(销售)。他们就是智能化、数字化走在前面。数字化以后,380人的传统车间,减少了300人,只剩80多个人。最近一年多,他们又投资3000万来做数据打通,打通以后效果明显,交货期缩短。每个订单只需要七天就可以交付。

所以通过这些案例,我们知道在这方面有很多事可做,我们虽然做元器件开发的,除了设计、还要解决如何制造和应用(的问题),产品能够更智能,这需要很多的研发力量。中国每年800万的本科毕业生,40%是工科,320万的学生,毕业以后大部分都成为工程师,这个是远超世界各国的,所以我们的工程师红利还远没有释放出来。

总的来看,国家可持续战略对中国制造提出了新的要求,如何来改造企业,改造产品就是离不开信息技术,智能化提升了基础件的性能,真正为提高装备制造业做贡献,不仅服务于中国的经济民生,提高资源和技术应用能力,让中国制造真正进入高端,使我国成为制造强国,所以在座的年轻学者,还有企业家,正是我国智能基础件开发与应用的中坚,未来可期。