创作的焦虑

——失衡画家尼古拉斯·德·斯塔埃尔

湖北美术学院 | 金纾

贾科梅蒂曾说过:“所有的艺术都通向一个目的地,如果一个人不曾到达就永远也不会到达,艺术之于他便不存在,一切将凝固、静止、消失。然而,艺术之外,一切都是运动的,一切都是可能的。”吉尔贝尔· 拉斯科特评价尼古拉斯·德·斯塔埃尔是一位“在钢丝上失去了平衡的画家”。[1]

一

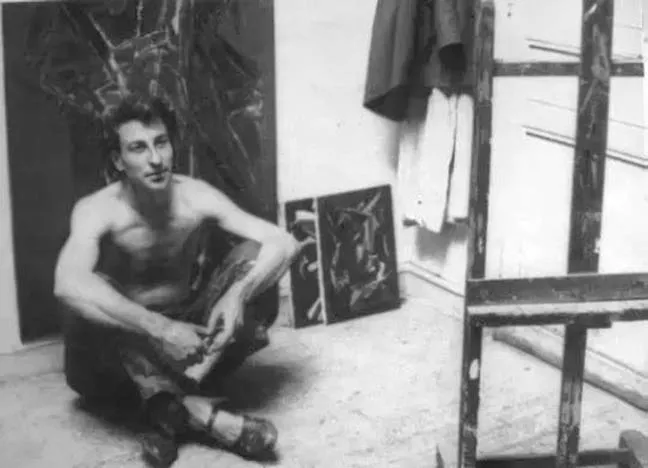

尼 古 拉 斯· 德· 斯 塔 埃 尔(Nicolas de Staël,1914.1.5-1955.3.16),俄裔法国画家,以厚涂画法和高度抽象的风景画扬名立万,除此之外他的创作还涉猎拼贴、插画和纤维艺术。

1914 年尼古拉斯·德·斯塔埃尔出生于俄国帝国时期圣彼得堡的一个贵族家庭,1919 年为躲避苏维埃革命跟随家人移民至波兰,不久他的父亲和继母相继去世,年轻的尼古拉斯被送到比利时首都布鲁塞尔的姐姐那里,后被一个俄国家庭收养。1932 年他在布鲁塞尔皇家艺术学院学习艺术。30 年代他游历欧洲,1934 年居住在巴黎,1936 年来到摩洛哥,在那里邂逅了他的第一任妻子让妮娜·古伊洛。让妮娜·古伊洛也是一位画家并且多次出现在尼古拉斯1941-1942 年的一些画作中。此外,德·斯塔埃尔还曾去过阿尔及利亚。1936 年他的第一个拜占庭风格人像和水彩作品的展览在布鲁塞尔的迪特里希& 西画廊展出。1939 年至1941 年期间他在法国外籍兵团服役,之后回到尼斯和巴黎,与让妮娜度过一段艰难的战时岁月。1944 年和1945 年尼古拉斯举办了两次展览,但成功来的太晚,让妮娜于1946 年死于营养不良。德·斯塔埃尔后来娶了弗朗索瓦丝·沙普东。从1947 年开始,德·斯塔埃尔先从巴黎,继而到纽约到伦敦,他的创作开始获得广泛关注。作为艺术家,德·斯塔埃尔此时已取得艺术市场和评论界的成功,价格飙升,订单不断。1953 年纽约的经纪人保罗·豪森伯格与德·斯塔埃尔解除了合同。然而,此时的德·斯塔埃尔却陷入失眠、自我怀疑和极度消沉的时期。他当时已经有了四个孩子和良好的国际声誉,1954 年秋,他与家人来到昂蒂布寻求身心休养。1955 年3 月16 日,在与一位藐视他的艺评人会面后,他从十一楼的工作室阳台上跳下,结束了自己的生命。[2]

二

德·斯塔埃尔早期的作品受到塞尚、马蒂斯、毕加索、布拉克、雷日和苏丁的影响,像其他现代艺术画家一样,这个时期他的作品已经带有明显的个人风格,他的画作被认为是杰出的、感性的和富有趣味的。1940 年开始,德·斯塔埃尔的创作向抽象画发展,并且在后来的十五年间创作了超过千幅的作品。尽管他早期的这部分抽象绘画作品大多已经成功地挂在了国家艺术机构里,即使不考虑它们的品质,单是凭借画家的名气,这些抽象风格的作品就极具收藏价值了,但到了40 年代末期,德·斯塔埃尔却一改抽象画风格,开始创作他那些著名的具象风格的作品,或者说半抽象的作品,用大色块来构图的、肌理厚重的画作。然后这些明亮的,富有诗韵的作品一经问世,便立刻吸引了收藏界的关注。

尼古拉斯·德·斯塔埃尔善于将自然景观作形式转化。从18 岁那年,也就是1932 年,在比利时的加尔第纳尔·麦尔西耶中学,他就描绘了图瓦城在烈火中熊熊燃烧的景象。艺术家少年时期的一段话就宣示了他后来一些作品的创作来源:“图瓦照亮了黑夜。天空在燃烧,地面浸泡在血泊中。空气颤抖着,热浪升腾而起,烘烤着城的夜空。”[1]许久后,也就是1953 年,他又将戛纳城描绘成“驳船的桅杆和白色块”,“黎明中紫色小船上燃烧的火焰”,又或如1952 年画作中描绘的红色的海,黄色的天空,紫色的沙滩。他总是粗暴地改变天空、大海、地面和物体的颜色。在一次当代艺术博物馆的展览中,他感觉自己的风格愈来愈接近野兽派。偶尔,他也会选择用某种灰度来描绘芒市海峡和北海:比如冰冷的白鼻子海滩和灰鼻子海滩。或者人们更常见到的是,他描绘的地中海给人以紧张、生涩、背叛的感觉,海面上的光线散发着欲望和残酷。海是德·斯塔埃尔最常描绘的主题,是对他的精神最具强迫性和破坏力的主题,1955 年,他痛苦地说到:“大海的噪声让我焦虑得发疯。这浪的敲打声,持续着整日整夜……”

三

人们通常以抽象画家来定义他,而尼古拉斯·德·斯塔埃尔则不想被贴上这个标签,他的创作在某些时候游走于抽象与具象之间,或者说他的创作徘徊在对物象的可控和不可控之间。他是我们认识的如马列维奇那类艺术家中的一个,在分寸与无限之间摇摆。在他的创作中,德·斯塔埃尔着力使画面和某些事物建立合理的关系,比如和世界,和现实,和幻想,和暴力,和粗俗的关系,使作品的生命从静止的画面中逃脱出来。然而,作品灵魂的显现仍依靠于对画面作单纯的形式上的考量。从表面上看,绘画的过程是把这块有限的白色画布填充、浸染直至铺满,而实际上,作品精神的部分正是通过形式上的手段而传递出来的。画面上一切可视的形与色,都在相互之间以某种关系存在着,这些关系在感性和理性相切磋之后,与绘画的主题,以及与画家的情绪、审美和意境达到某种契合而被保留在最终的画面上,所以这些从上世纪40 年代直到今天都令人激动的半抽象绘画作品正是由这些关系来支撑的。

尼古拉斯·德·斯塔埃尔(1914.1.5-1955.3.16)

阿格里真托 1953

蓝裸 1955

尼古拉斯·德·斯塔埃尔的作品明显地偏靠于欧洲的先锋派,特别是抽象主义、立体主义、野兽派和后印象主义风格,画家自己也曾说过他乐于读梵高的书信,深深地仰慕马蒂斯以及对布拉克的友谊长青。德·斯塔埃尔从上世纪30 年代末就定居法国,并于1948 年加入法国国籍。1952 年4 月,德·斯塔埃尔去巴黎的王子公园观看了一场法国队对瑞士队的足球赛。然而,这次观赛后他的画风竟发生了转变,那年他38 岁。他曾给他的诗人朋友勒内·夏尔的信中这样写道:“天空下绿茵场上身穿红色和蓝色队服的健美球员完全忘我的奔跑,所有上场的球员都看起来有种不真实感……于是我把赛场上的法国队和瑞士队都画了进去使得画面多多少少动了起来。”[3]这件事就像上帝给他了一道启示般,使他立刻放弃了自1942年以来就一直在坚持的纯抽象主义风格转而一种更偏向具象的表现手法。在新的风格里,绘画的主题得到申明而他自己的存在却变得扭曲,但色彩的象征性和肌理特征暗示出他对画面的感受和反应已经超越了主题本身。正如1952 年的这个夜晚中的足球运动员们,德·斯塔埃尔也陷入了完全忘我的危险之中,他在这个新的精神世界中狂热地投身于创作。

王子公园 1952

站着的裸体 1953

这一时期的转型不仅仅是表面上的那么简单,因为这看起来是对其所处的当代性的一次逆行。十多年来,德·斯塔埃尔创作抽象主义风格的画作,更是跟这一行列中众多其他抽象画家如康定斯基、德劳内、蒙德里安、马列维奇有着完全一致的艺术理念,而现在却要奋力从自己已具有标志性的绘画风格中挣脱出来。1952 年期间,德·斯塔埃尔依靠几个评论人果断地从抽象派中退出,一直到去世。期间,他都专注于具象题材的创作,而这段时期他创作的一些具象风格画作也成为他日后最具代表性和最受世人赞赏的作品。

德·斯塔埃尔是乔治·巴塔耶的忠实读者,他曾经在给勒内·夏尔的一封书信中说道:“我第一次发现了一篇巴塔耶的文章就有同气连枝之感。”[4]令人震惊的是精神错乱的德·斯塔埃尔偶尔也有着超出一般人的清醒意识,这使他在他的那个时代里具有名副其实的当代性。他曾经从本质上辨别约翰·沃尔夫冈·冯·歌德和弗里德里希·荷尔德林并选择了后者的见地。无论是巴塔耶关于通过摆脱兽性建立理性的讨论,还是荷尔德林在古典主义和浪漫主义之间架起的桥梁,都显示出德·斯塔埃尔心里非常清楚地知道,自己以及无论哪个时代的人们,其所作所为都是在疯狂和理性中进行的。

通过审视尼古拉斯·德·斯塔埃尔的作品使我们不得不重新思考一下抽象的含义。抽象不应该仅仅是在某一瞬间从现实中分离出来而创造出的另一个真实的东西。在绘画的历史中抽象就像一具年老的身体,不仅仅是画家,也包括一些作家,在某个时刻又从抽象回到了具象的创作。比如贾科梅蒂就是这样一位,大概是在1937 年-1938 年,他的作品回归具象,或者说达到某种程度的具象,他们可能预感到这具年老的身体会在历史中很快被抹掉而不留痕迹,因此要适当地捍卫具象。这一点在德·斯塔埃尔1941 年-1942 年间创作的让妮娜的肖像中就很明显地体现出来。事实上,画家提出了一个非常精彩的伦理上的问题:“我画的究竟是一个活着的死人,还是一个死了的活人?”这个问题一经提出就很有可能也困扰了马列维奇和其他人。“但我有画别人的权利吗?”“这是不是意味着我盗窃了他人的存在?”“我应该把这个存在着的人的肖像置于何处?”[3]这个有关伦理的问题也在背后困扰着同一时期的艺术家贾科梅蒂以及通过另一种方式困扰着布拉克,后者对物像是有所畏惧的,因为他深知怎么画可以把对象描绘地活灵活现。而从这一角度出发去重新思考抽象艺术也许有着更为丰富的思想内涵。

尼古拉斯·德·斯塔埃尔早期的抽象作品创作于1940 年初至1950 年初,作品可以划分为两个时期。最早期的作品看上去笼罩着阴暗的气氛,粗犷的色块上压着纷乱的线条,制造出力量的冲突和紧张的节奏感;而40 年代末以后的画作则不加掩饰地轻松了起来,这应该和他这段时期取得艺术市场上的成功有直接的关系。他开始实验他的《构成》系列,把色块变大,用蜿蜒的线条替代掉粗暴的对角线。通过画家生平看到这段时期由于画家性情的改变而带来画面的转变是很有趣的。40 年代初期的那些抽象作品有着阴暗恐怖的气氛,那时画家经济条件非常困难,特别是1946 年妻子让妮娜的去世让画家看不到生活的希望;而40 年代晚期的《构成》系列作品则给人安详平静的感受,此时画家再婚,子沙普东给他生了三个孩子,同时他也和画商雅克·杜布尔签了约。有趣的是,德·斯塔埃尔的速写本泄露出他的抽象风格作品众多都是对景物的写生,而且通常都是那些他在家里或者工作室里随手拿来之物,比如锤子、钳子、树木、树根、生肉。所以,这些日常生活中的东西正是德·斯塔埃尔在他的抽象风格作品中做变形和做关系研究的灵感来源,并且即使在后来他转变了具象风格的创作后也仍旧描绘这些物品,可见他在创作主题的选择上是不拘小节的。而且他这个时期大部分作品都不假思索地冠名《构成》,就算不叫这个名字也会用写生的这些东西来命名,比如《屋顶》(1950 年)。德·斯塔埃尔用作品告诉我们他真正寻找的是形状、色彩和肌理之间的关系,或者是某种独特的视角和特别的观点,而我们也从他的画作上看到了这些独特之处,就像是一条道路把我们指引到画面本身上来。

四

尼古拉斯·德·斯塔埃尔总是从一些不易察觉的事物中产生思考。如1945 年左右创作的《构成》系列作品,画面中所有的物体都表现得含蓄、朦胧、阴暗,一个物体甚至混淆在另一个物体中,在这个时期,它们看起来让人感觉到,如果将物体描绘的过于写实,或者将物体的边缘刻画地过于清晰和完整,都会让他感到不舒服。面对一个物体所在的无限空间之中还存在无数其它物体,这似乎对画家来说也是一种干扰,所以有时候他谈论画面中的某个物体时,那只是一种指代,物体在德·斯塔埃尔的画面上被简化为一个个色块,画面是由抽象的色块相互叠加而形成的各种关系。他在漂浮不定的假设之中如此定义绘画:“我们所画的从来都不是我们看到的或者我们以为看到的东西,我们画的是心中千百次震颤中的每一下振动,去接收那相同的、或不同的动作,感受那个力度。这整个过程就像内心里缓慢而持续的骚动。”[1]绘画过程对他来说绝不是描绘现实,而是借用现实的某些客观物象并对它们加以改造,把物象抽离成抽象的形与色,再通过对抽象元素的重组和叠加来建构画面,而这种建构的过程要持续不断地服从内心的变化,追随情感的波动,它需要画家不间断地感知自我,表现自我。

他曾经指出:“画作不应该仅仅是墙面上的另一块墙面,它必须是一个空间。”或者更具诗意的说法,他曾写过这样的话:“绘画中的空间是一面墙,但是世间所有的鸟都可以在上面自由飞翔”[1]。这面墙要像天空那样无限。画面的空间受到画幅的限制,但是画家在创作时的精神世界是没有边界的。画家在作画时把他无限大的精神世界投射在有限大的画布上,而观众也应该从有限大的画布上去联想出一个无限大的精神世界。画作是存在于艺术家与观众之间的媒介,眼观画作,思想便会从这面墙,更准确地讲,从这个窗口,伸出头去环视另一个思想空间,感知另一个精神世界。

在创作上,尼古拉斯·德·斯塔埃尔选择自己的节奏来补充创作能量。“必须努力地创作,用一吨的激情和100 克的耐心来创作。”[1]然而缓慢和快速两种状态的切换是可怕的,创作节奏本身便经常成为一种痛苦。他很想在一个确切的、完美的时刻把感受留在画面,然而那是不可能的:“它总是来得太早,或者太晚。人无从抓住纯粹的灵感。”[1]时光如水,岁月如歌,尼古拉斯·德·斯塔埃尔在愤怒中继续着他的画作,或许就像塞尚一样,正是这持续的愤怒铸就了他的成功。1951 年,尼古拉斯·德·斯塔埃尔表示:“我选择了专心于用涂抹颜料的行为来进行创作。”[1]画家欲抓住若隐若现的灵感,然而其难度不亚于捕风捉影,正如众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处,然转瞬又消失得无影无踪;又如度尽半生容颜老,相思树下只一遭的怅然。可是他强迫自己寻找、等待,用不间断的涂抹颜料的方式去创造与灵感相撞的机遇。

艰难的生活 1946

愤恨 1947

德·斯塔埃尔在1953 年创作的《音乐家们》是为了纪念天才音乐家西德尼·贝彻,一位精彩的高音萨克斯管演奏家和单簧管演奏家,一位在才能上超越了白人的黑人艺术家,这在那个时代的美国是不可思议和不可原谅的事情。1949 年,贝彻应邀参加了在巴黎举办的萨勒·普莱耶爵士节,在远离家乡的异邦,贝彻被视为一位有才华的爵士音乐家而受到人们的尊重,这使他心中平添了许多感慨并决心在巴黎定居。或许德·斯塔埃尔曾不止一次的去欣赏贝彻的演出,他一直都有不少作家和音乐家朋友。拥有超人的禀赋在异国他乡取得事业上的成功并获得人们的尊重,拥有相似人生的德·斯塔埃尔或许也是西德尼·贝彻的知音吧。

音乐家们 1953

音乐会 1955

尼古拉斯·德·斯塔埃尔在抑郁和兴奋中徘徊,在生命力的枯竭和爆发中往返。他真爱一切脆弱的、昙花一现的、精致的、感人的、自相矛盾的对抗:“我的画作,我知道她存在于她的表象之下,她的暴力,她永恒的权利游戏,在美好与崇高的意义上却是个脆弱的东西。她脆弱的如同爱情一样。”[3]这比喻了一种画面关系的游戏,每一个色块,它的调性以及它在画面上所占据的面积和位置,都关系到它和整个画面的关系,在一块有限的画面上,每个色块相互间争芳竟艳,任何势力的崛起和衰落都会形成画面的一种可能性,而只有一种可能性是画家想要达到的,他为了那梦中昙花一现的画面不惜成为一个艺术的冒险家,一个冒失鬼,每一笔都被他押上全部筹码孤注一掷。1955 年1 月,他盼望着创作中再多一些偶然、多一些机遇,多一些意外发生:“这很有必要!因为我相信偶然。当我感到有逻辑存在就会觉得一切都太过于逻辑了,这让我发疯!我必然要成为一个没有逻辑的人。我自始至终相信偶然是真实存在的,就像我偶然所见到的一切那样真实。”[1]最终顽强、倔强、固执的德·斯塔埃尔找到了这样一种精神失常的、极端的、没有逻辑的逻辑。

《音乐会》是德·斯塔埃尔最具有代表性的作品,长6 米,宽3.5 米,也是他死后留下的未完成的画作。画中没有音乐家,只有一地的乐谱、一架钢琴和一把大提琴,表现了舞台上曲终人散的场景。德·斯塔埃尔经常在工作室里听巴赫、巴托克、萨蒂、斯特拉文斯基的作品,他创作以音乐为题材的狂想作品与创作其它作品的过程有着截然不同的秩序,从他的一些叙述中我们能够看出他对音乐抱有特别的热爱。

五

从尼古拉斯·德·斯塔埃尔的人格特征,不难看出他是一个完美主义者[5]。画家几乎占据了完美主义者的所有典型表现。从1952 年德·斯塔埃尔毅然转变画风的行为来看,外界的评价和看法并不会动摇他追求艺术的决心和勇气,那时候他对这一转变是带有极大的信心和热情的,而当他对自己的苛求上升到不可控制时,迷失了自我的德·斯塔埃尔就变得不堪一击,最终选择了用结束生命来逃避痛苦的结局。画家的人格特征必然和他早年的生活遭遇有很大关系,他8 岁丧失父母,寄宿于领养家庭,这种不幸福的家庭关系容易使人表现得过分敏感,也会表现得更自我防备,导致年轻的德·斯塔埃尔以一种极高的标准对自己做出评判。在完美主义者的三种类型中,他偏向于自我指向型,自我怀疑与自责带来的是抑郁和焦虑。通过画家在创作生涯中的心路历程,我们不难体会到从事创作的人长期沉浸在自己精心构建的相对独立又虚幻的艺术世界里,精神保持异常活跃和紧张,一旦出现精神危机往往不能遏止死亡本能,在遭受批评和失败时所有的懊恼和羞愧如洪水猛兽般袭来,绝望之时,像撕毁画作那样撕毁自己的生命。在艺术生涯非常成功的时候饱受创作之苦的艺术家还有马克·罗斯科、让·米歇尔·巴斯奎特、杰克逊·波洛克、弗朗西斯·培根、弗里达·卡罗、约瑟夫·博伊斯等人,精神失常的艺术家也有克里斯托弗·伍德、约翰·明顿、康丝坦斯·梅尔、文森特·梵高等人。可见,在创作的人群中,往往视精神世界高于现实世界,而遥望着精神世界的彼岸却找不到渡越的小舟,对他们来说,这是多么地让人焦急和痛苦,恨不得“朝闻道,夕死可矣!”

调色板 1954

诗人皮埃尔·勒居尔,尼古拉斯·德·斯塔埃尔的朋友,如是评价他残酷而又感人的画作:“即使海浪允许我回到岸上,我亦愿沉埋海底,因为我无恋地奔向我痛苦的终点,奔向温柔的彼岸。你已帮助了我很多。我会去一个没有一丝声响的寂静之地,度过所有的时光。面对画作我独自落泪。它们渐渐地变得通情达理,渐渐地变得,不再那么不近人情。”[1]紧张、恐惧、脆弱、无力、振荡、松懈,最终偷偷地带走了他。