从都江堰水利工程看水利文明的传承发展

四川省都江堰龙泉山灌区管理处

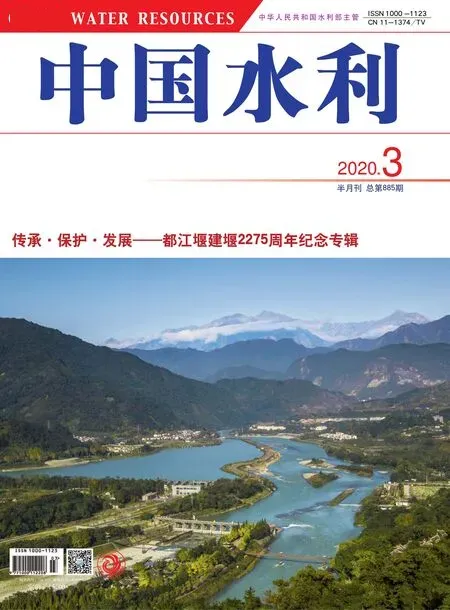

都江堰水利工程以矫健的步履走过了2 275周年。在历史的长河中,都江堰水利文明熠熠生辉,润泽苍生,已成为世界水利文明之典范。千古绝唱的治水理念,历代尊崇的治水法则,“人水和谐、道法自然”的文明精髓,绚丽多姿的水文化,激励着代代水利人。都江堰水利工程文明在保护中得以发展,在发展中传承文明。

一、都江堰水利工程的水利文明精髓

都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰主持修建而成的大型灌溉工程,迄今已有2 275年。它由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程构筑而成,实现内外二江分水、溢洪及水位控制功能,具有灌溉、防洪、放木、内河航运等多种综合效益,是中国古代劳动人民智慧的结晶,被誉为世界水利史上不可多得的璀璨明珠。

“因地制宜、乘势利导”是都江堰的治水理念,“人水和谐、道法自然”是都江堰的文化精髓。长流不息的岷江水,不仅成就了四川“天府之国”的美誉,还创造出独具人文魅力的都江堰水利文明。

有源之水可以长流,有根之木可以长存。追溯都江堰水利文明的渊源,古蜀国开明王朝时期,鳖灵已经在这里留下了治水足迹;及至更早之前,大禹在此治岷,并且走出蜀地巡行于天下九州。治理岷江的经验助大禹使九江归海,天下百姓终得和睦安定。

岷水长流,古堰永筑。都江堰水利文明始于先秦,历经汉唐,又见证了宋元明清的更替,至今仍在历史中不断演进。《放水大典》道尽其中之韵:“青城幽幽,古堰绵绵;滋润万物,天府之源。一曲都江堰,唱醉两千年。”

二、都江堰灌区水利文明的传承与发展

都江堰灌区曾经历缓慢发展的历史时期。都江堰的灌溉面积,从秦汉时期的 1 700顷 (1顷≈6.67 hm2),到唐宋时期成都平原14个县,至1949年,都未超过300万亩(1亩=1/15 hm2,下同)。

1.都江堰水利文明发展脉络

都江堰是水利之堰,也是文化之堰。她孕育了巴蜀文明,创造了独具特色的都江堰水利文明。究其源头,从沿江百姓祈求“水神”保护的 “祀水”仪式,筑堰成功后建立“二王庙”祭祀李冰父子,到公元978年起北宋正式将清明节定为“放水节”,唐宋修订“冬季断流,春季淘淤”的岁修制度,乃至元、明朝堰工技术发展完善,清朝水费征收制度确立,连同“深淘滩、低作堰”“遇湾截角、逢正抽心”的治水真言,共同组成了都江堰水利文明的发展脉络。

2.都江堰水利精神

都江堰也是水利精神之堰。一是它“乘势利导、因时制宜”利用地形水势,以鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口间的相互作用解决泄洪和排沙问题,体现了尊重自然、顺应自然的精神。二是将弯道动力学原理贯穿到整个工程中,利用河床高差分水,束窄河道形成人工漩涡,截留砂石,利用离心力排沙,体现的是尊重科学、应用科学的精神。三是李冰率众凿离堆、壅江作堋、凿玉垒山,则是求真务实、团结治水的精神写照。

3.都江堰水利工程技艺

都江堰水利工程技艺浓缩了“因地制宜、就地取材”的智慧结晶。一是宝瓶口无坝取水,体现了人与自然相融的建筑艺术,是世界无坝取水的典范。二是就地取材,将当地条石、卵石等建筑材料广泛应用到工程岁修、截流、挡水、消能等工程建设之中。三是坚持“建管并重”原则,首创岁修制度,确保水利工程长效运行。四是坚持工程技术传承创新,从元代铁石治堰,到吉当普铸铁龟以为鱼嘴,从“笼石”和“铁石”之争论实践,都促使都江堰堰工技术得到完善提高。

4.都江堰水利工程管理机制

都江堰水利工程历久弥新长效运转,与其具有前瞻性和先进性的管理机制密不可分。秦汉设主管水利管理机构并置都水监、掾、长官等职;蜀汉诸葛亮视都江堰为北伐中原之根本,特派1 200人保护和维修都江堰,并设立堰官负责都江堰管理事务;唐宋均由地方官统管堰务;明代设水利佥事总领都江堰管理;清代设水利同知负责灌区的浚修;其后代代相沿,都江堰水利工程管理机制逐步演变成 “官堰”专业管理、“民堰”地方管理两种主要管理形式。

时至今日,都江堰管理体制依然是 “专管水利机构+水行政主管部门+用水户”的成熟管理模式。在管理创新方面,都江堰龙泉山灌区管理处总结传统供水体制优缺点,进行管理模式创新,探索建立了“支渠供水服务小组+斗农渠联管委员会+农民用水户协会”的“2+1”用水管理模式。

5.灌区事业高速发展

新中国成立后,都江堰水利事业进入新的历史发展时期,出现4次快速发展阶段。第一次是从20世纪50年代中期到60年代末,灌溉面积扩大到678万亩,成都平原上的土地全部得到浇灌;第二次是20世纪70年代在丘陵地区掀起的灌区建设浪潮,岷江水三穿龙泉山,使得近400万亩土地摆脱干旱,灌区面积扩大到858万亩;第三次以紫坪铺水库建设和灌区工程续建配套和节水改造为标志,新增灌溉面积180万亩,节水灌溉面积350万亩;第四次是抓住四川省实施的 “再造一个都江堰”战略机遇开展毗河引水灌区建设,其建成后,都江堰灌区将成为覆盖四川7市37县区,灌溉面积达1 400万亩的世界特大型灌区。在新中国成立后的70年里,都江堰灌区灌溉面积已发展到1 089万亩,是 1949年前的 3倍、秦汉时期的63倍。

6.灌区水利文明蝶变

新中国成立70年来,都江堰灌区水利事业得到快速发展。特别是从1994年至今的25年间,灌区水利实现从传统水利向现代水利的蝶变。一是以都江堰聚源镇为核心的精华灌区所在地正徐徐拉开以“农”为特色,灌区水文明、道教文明、农耕文明、佛教文明等元素融为一体的“农旅文超级产业IP”大幕。二是在灌区管理方面,依托精华灌区建设硬件和“数字都江堰”软件,结合灌区代表大会制度和农民用水户协会机制,灌区水利管理朝现代化和民主化方向迈进。三是以《四川省都江堰水利工程管理条例》的颁布实施为标志,灌区水利工程建设、管理、保护走上了法制化的道路。

三、都江堰水利文明在龙泉山灌区的传承与发展

龙泉山灌区工程(也称东风渠六期扩灌工程)是简阳市在特殊历史时期完成的一项大型灌溉工程,是简阳人民的幸福源泉。其建设过程曲折艰辛,淬炼出的“龙灌精神”,就是简阳精神的写照。龙泉山灌区工程及“龙灌精神”必将在都江堰灌区建设史上成为水利文明传承之范例。

1.龙泉山灌区工程建设初衷

简阳地处川中丘陵,气候干旱,特别是1949年以后的一段时期曾有十年九旱的记录。人民非常渴望通过兴建水利工程改变靠天吃饭的不利局面。简阳贾家区、三岔区的干部群众望见成都平原上的清清渠水,一个朴素的想法油然而生:“成都坝上是水旱从人、不知饥馑,我们东山这边只能望水兴叹,可不可以打洞引水呢?”这正是“初心之欲、引发壮猷”,成为龙泉山灌区工程建设之发端。

1965年东风渠第五期工程 (黑龙滩工程)的建设给东风渠六期工程上马带来契机。干部群众想法得到各级党政重视,认为要解社稷民生困苦,东风渠六期工程的建设一要不等不靠,二要自力更生。东风渠六期工程规划涵盖简阳、资阳、资中三县部分地区,故简阳联合资阳、资中两县共同建设。1970年2月20日,简阳率先启动龙泉山引水隧洞建设。

东风渠六期工程建设之路筚路蓝缕,人民群众朴实想法是工程的原动力,简阳市党政的睿智决策和勇气担当是东风渠六期工程的支柱。东风渠六期工程成为当时简阳的一号工程。

2.“龙灌精神”的铸就

“民办公助”的龙泉山灌区工程一直存在资金物资供应困难,工程建设几度难以为继。但是简阳人民坚信龙泉山灌区工程建设“开弓没有回头箭”,工程建设只能向前,不能后退,只能成功,不能失败。

在工程建设陷入急难险重之际,水利“战士”的豪情意志在龙泉山引水隧洞施工中得到充分展现。龙泉山引水隧洞长12余里,有14个斜井、30个施工面,水利“战士”在其中创造了感人至深的英雄事迹。洛带区创造了700名民工一到工地就放下包袱打斜井的“灯杆堡精神”;三岔区在隧洞中“恶斗豆渣岩,大战泥石流”的“石佛精神”;红塔区是“赤膊斗涌水,攻克水帘洞”;镇金区是 “一班接着一班上,舍生忘死战缺氧”。在引水隧道施工英雄事迹的带动下,简阳人民万众一心,水利“战士”众志成城。

简阳人民咬牙不服输的精神深深感动了来工地视察的中央部委和省、地党政军领导,省、地区相继调拨来急需的资金物资。许多其他行业的单位也相继伸出援助之手,提供力所能及的人员物资帮助。由此,龙泉山灌区的工程建设得以渡过重重难关。

水利“战士”乘势而上攻坚克难,建成了龙泉山引水隧洞、张家岩水库、三岔水库、石盘水库及千余公里的干支渠系。“龙灌精神”就此处诞生,简阳精神也有了新的注解。

3.龙泉山灌区水利工程的社会效益

50多年来,龙泉山灌区服务简阳农村农业,硕果累累。一是灌溉面积从1972年的10万亩增长到2018年的75.43万亩;二是灌区复种指数不断提高,从1972年的143%提升至2008年的280%左右;三是灌区主要农作物产量大幅度增长;四是灌区农业经济和农民人均收入显著增加;五是灌区水源条件的改善使土壤墒情明显改变,土地的利用和布局更趋合理,灌区名优水果、蔬菜的集约化种植有了长足发展。

50多年来,龙泉山灌区鼎力促进地方经济的快速发展。一是龙泉山灌区水利工程体系在抗旱减灾、防洪排涝、提升土地质量、改善生态环境、保障城镇供水等方面发挥显著效益;二是张家岩水库已建成向简阳市城区、资阳市老鹰水库提供城市生活饮用水的一级水源保护地;三是四川省“两湖一山”战略已把“两湖”打造成旅游高地,三岔湖按风景旅游区定位开发,龙泉湖按自然风景区实施保护,现今“两湖”水映天蓝的景致正诠释着“绿水青山就是金山银山”的真正内涵;四是灌区水利建设为简阳快速融入成都经济圈、天府国际机场落户简阳滋养出了更具竞争优势的生态文明环境。

四、都江堰水利文明传承与发展的思考

1.践行“人水和谐”理念,推进生态水利建设

一是树立人与自然相协调的科学发展理念,系统全面理解“人水和谐”生态水利的理念和方法,正确创新生态水利发展模式,以理念渗透为指导,探索建立与“绿色灌区”建设相适宜的水利经济、民生旅游、水生态环境治理的保护、开发、管理模式。二是建设完善灌区防洪防灾工程体系,在库、渠工程治理中以防洪能力和环境优化为重点,以系统和发展的观点统筹兼顾开展综合治理工作。

2.深入挖掘并传承发展水文化内涵,推动水文化繁荣发展

一是深入挖掘龙泉山灌区深厚的文化底蕴,通过建设灌区陈列馆、重走灌区建设者之路、讲好灌区故事、介绍灌区工程体系等方式引导职工热爱龙泉山灌区管理处、热爱水利事业,做新时代合格水利人。二是将灌区精神及灌区文化在精神层、器物层、行为层充分体现。三是学习借鉴其他水管单位的水文化建设先进经验。

3.推进水利改革创新和水利现代化建设,带动地方经济蓬勃发展

坚持“两手发力”,推进水利“放管服”改革、农业水价综合改革、水资源税改革等。推动信息资源、基础设施、网络安全等加快发展,推动大数据、人工智能、卫星遥感等新技术与水利深度融合,建设智慧水利云平台,以水利数字化、网络化、智能化驱动水利现代化。奋力推进“再造都江堰”水利大提升行动,完善“五横六纵”引水补水生态水网中都江堰灌区这一“纵”,加强水利基础设施建设和管理。

都江堰水利工程是水利文明的千古绝唱,在发展中得到保护,在保护中得到发展。逐步建成的“城山相映、人水共生”的生态环境,都江堰水利工程功不可没。代代水利人不断探索都江堰水利工程的水利文明传承与发展,更好地发挥都江堰水利工程在中华民族伟大复兴中国梦中的巨大作用。