莫高窟第322窟“乐器树”图像研究

汪 雪 魏文斌

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

在佛教的音声观念中,人界、天界及净土世界中有众多可以发出音声的树,其发声体包含树叶、树上所覆铃网及树上所生乐器等。王昆吾、何剑平先生在《汉文佛经中的音乐史料》一书中,以“树音声”一词作为各类树所发音声的总称,并将汉文佛经中的相关文献归类迻录,为“树音声”的研究奠定了文献基础(1)王昆吾、何剑平《汉文佛经中的音乐史料》,成都:巴蜀书社,2002年。。在以往的研究中,学界普遍认为佛教图像中的树木大都属于“圣树崇拜”的范畴,而对表现“树音声”的图像缺乏关注。刘晓伟及赵昆雨先生援引佛经记载,对云冈石窟第38窟的“音乐树”浮雕作以解读(2)刘晓伟《大同云冈石窟38窟的“音乐树”》,《艺术评论》2012年第5期,第143-146页;赵昆雨《云冈第38窟音乐树图像研究》,《敦煌研究》2020年第1期,第44-50页。,然而该浮雕与佛经中所记“音乐树”的形象尚有差距。有关佛教“树音声”的图文参校,有待进一步深入。

据笔者全面考察,莫高窟壁画中绘有众多表现“树音声”的图像,初唐时期第322窟北壁的《阿弥陀说法图》中,存有敦煌石窟唯一的“乐器树”图像,与佛经描述十分契合。本文拟在梳理相关佛教文献的基础之上,对照解读第322窟《阿弥陀说法图》中的“乐器树”,进而探究“乐器树”的绘制与初唐时期敦煌地区净土信仰之间的关系。

一、“乐器树”的文献记载及其图像特征

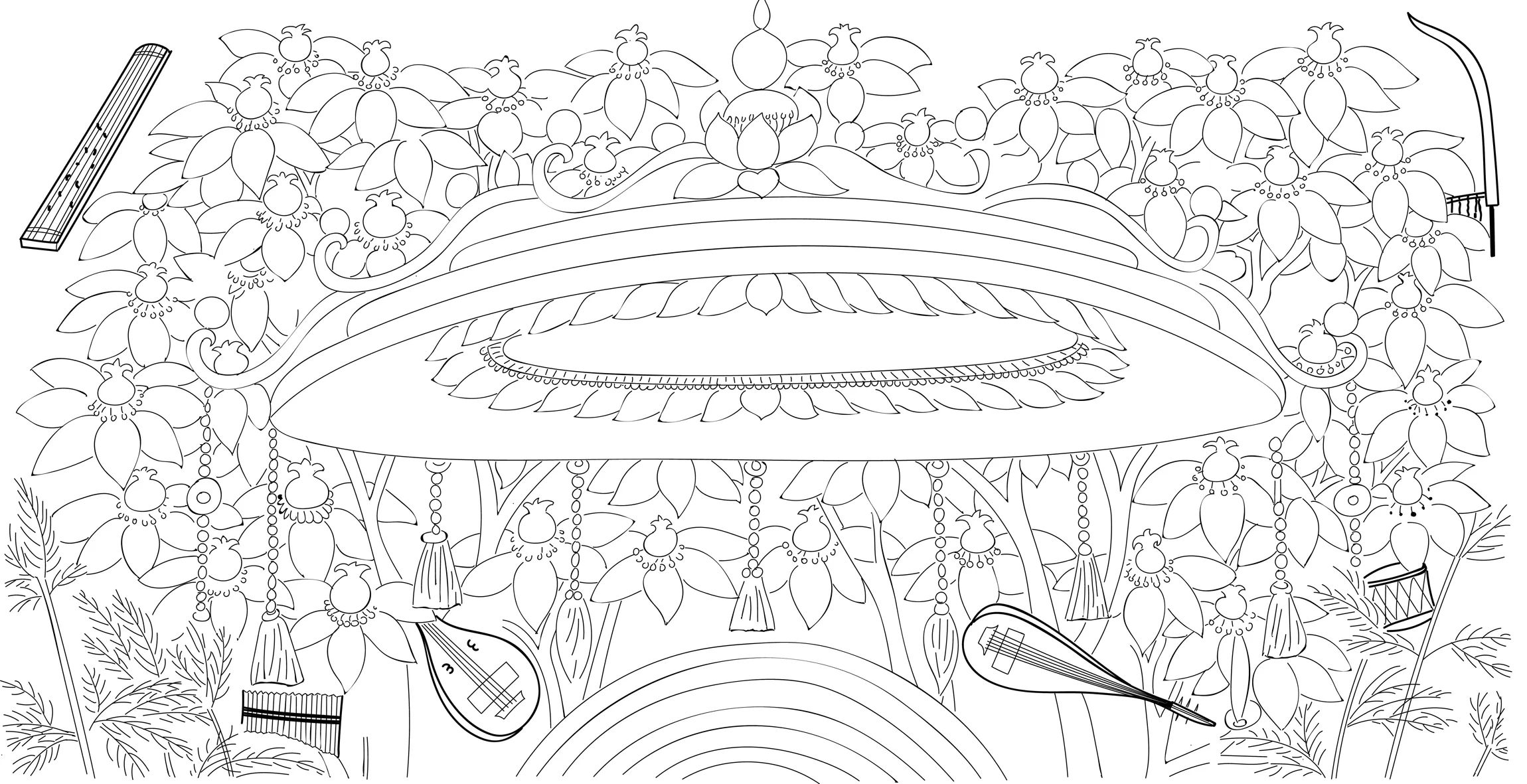

莫高窟第322窟为覆斗形顶,西壁开一内外层方口龛,南、北壁绘千佛,中央绘说法图。日本学者八木春生指出,第322窟属于唐前期第一期石窟,其营建思想脱胎于隋第三期,是隋代石窟传统向唐代模式转型期的代表性石窟(3)[日]八木春生《敦煌莫高窟唐前期第一期诸窟的特征》,《敦煌研究》2018年第6期,第1-9页。。北壁《阿弥陀说法图》(4)初唐时期说法图较隋代有所发展,以第57、60、203、204、283、287、322、338、339等窟为代表,偶尔绘有莲池、化生童子等内容,然而不包含经变中的故事情节,依旧未脱离说法图的范畴,笔者认为第322窟北壁图像应称为《阿弥陀说法图》,而非《阿弥陀经变》(参见敦煌研究院《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第132页)。中,主尊阿弥陀佛结跏趺坐,两侧为观世音与大势至菩萨。华盖两侧绘六身持节飞天,下方七宝池中绘供养菩萨及化生童子。主尊后方两侧的植物分为三种类型,共十株,呈左右对称。其中内侧两株树较高,树干呈赭石色,华盖式的树冠衬于宝盖后方,枝叶中悬布六件乐器(图1)。

图1 莫高窟第322窟北壁《阿弥陀说法图》 初唐

佛经中有关树上生乐器的记载较多。《起世经》中有“音乐树”之名,树悬乐器,由人取而鼓之:

乃复往诣音乐树林,到彼林已,为诸人故,音乐树枝亦皆垂下,为出种种音乐之器,手所擥及。彼人于树,各随所须取众乐器,其

形殊妙其音和雅,取已抱持,东西游戏,欲弹则弹,欲舞则舞,欲歌则歌,随情所乐,受种种乐。(5)[隋]阇那崛多等译《起世经》卷1,《大正藏》,第1册,第316页上。

《长阿含经》将世间这类树称为“乐器树”,可见“音乐树”与“乐器树”同义:

复有乐器树,高七十里,花果繁茂。其果熟时,皮壳自裂,出种种乐器。(6)[后秦]佛陀耶舍、竺佛念译《佛说长阿含经》卷18,《大正藏》,第1册,第118页中。

世间“乐器树”的乐器是由果实成熟之后,皮壳自裂而生。据唐代窥基所撰《阿弥陀经疏》记述,西方净土世界中的乐器有悬于天者,亦有悬于屋舍或树林者。树上乐器无需演奏,可随众生之意自然和鸣,其音乐性质为“法音”:

又随物有处,或舍或林皆悬乐器,悉自和鸣随众生意,皆奏法音无非法声,人天闻者俱发道意。(7)[唐]窥基撰《阿弥陀经疏》,《大正藏》,第37册,第320页中。

莫高窟第322窟《阿弥陀说法图》中所表现的正是此类悬乐器之树。有关西方净土的佛典中笔者未见到悬乐器之树的名称。鉴于佛经中“音乐树”与“乐器树”同义,学界将云冈第38窟的树称为“音乐树”,彼树的图像特征是树上有乐伎演奏乐器,与第322窟的树属于不同类型,故而笔者将第322窟的悬乐器之树称为“乐器树”,以示区别。

第322窟“乐器树”中共悬布乐器六件,牛龙菲先生在《敦煌壁画乐史资料总录与研究》一书中,将乐器录为:两仪琴(古琴类)、排箫、琵琶、龟兹秦汉琵琶、羯鼓、竖箜篌。“两仪琴”的定名依据是该乐器“共二弦,一弦旁有六徽,二弦中有二徽,另一弦旁有三徽”,与《宋史·乐志》中“二弦之琴,以象天地,谓之两仪琴,每弦各六柱”的记载相合(8)牛龙菲《敦煌壁画乐史资料总录与研究》,兰州:敦煌文艺出版社,1991年,第61页。。然而据笔者考察,该乐器并非二弦,面板之上至少有五弦,其中西起第三、四弦较为清晰显要,是墨色。第一、二、五弦色彩褪尽,但仍存有连贯完整的浅色弦迹。因此,该乐器是筝,而不是两仪琴。

庄壮先生在《敦煌石窟音乐》一书中,将乐器定名为:筝、排箫、琵琶、五弦、鸡娄鼓、箜篌(9)庄壮《敦煌石窟音乐》,兰州:甘肃人民出版社,1984年,第74页。。莫高窟中所见鸡娄鼓图像中,鼓胴中部大都隆起,鼓面多由鼓钉固定,而图中该鼓的鼓身为直胴,鼓面由绳索绷紧,是典型的羯鼓形制。

此外,两位先生将东侧的琵琶命名为“龟兹秦汉琵琶”及“五弦”,均指五弦直项琵琶。然而细察图像,该琵琶为五轸、六弦,不符合该乐器的常规形制。可见壁画绘制未必准确,需仔细甄别。树上乐器自西至东依次为:筝、排箫、四弦琵琶、直项琵琶(六弦、五轸)、羯鼓、竖箜篌(图2)。

图2 莫高窟第322窟北壁“乐器树” 初唐(汪雪绘图)

在描绘西方净土的经文中,尚未见到对“乐器树”上乐器名称的明确记载。唐般若译《大方广佛华严经》中所载树上悬布乐器与《阿弥陀说法图》有颇多相似之处:

诸音乐树奏天音乐。种种乐器悬布树枝。所谓:筝、笛、箜篌、琵琶、箫、瑟如是等乐,不鼓自鸣,闻皆可意,离诸染着。(10)[唐]般若译《大方广佛华严经》卷15,《大正藏》,第10册,第728页下。

唐代史书中的“箜篌”一般指竖箜篌,区别于弓形箜篌、凤首箜篌及卧箜篌。“箫”即是指排箫,区别于现代单管竖吹的箫。对比可知,《阿弥陀说法图》中的六件乐器,有五件见于《大方广佛华严经》的记载中,仅羯鼓未列其中。第322窟“乐器树”中的乐器组合流行于莫高窟初唐以后的壁画之中,图像中乐器类型的选择与社会风尚及所依据的佛经密切相关。六十卷《大方广佛华严经》由唐代般若译于贞元十二年(796),时值中唐,绘制于初唐早期第322窟的壁画必然不是依据后译的佛经绘制。然而佛经在初创及转译过程中互有借鉴援引,众多佛经中音声之树的类型相通、文辞相仿。宋施护等译的《佛说顶生王因缘经》中,乐器类型亦与《大方广佛华严经》相似:

又有种种妙音乐树,所谓箫、笛、琴、箜篌等。(11)[宋]施护等译《佛说顶生王因缘经》卷3,《大正藏》,第3册,第399页中。

因此,该“乐器树”绘制时所依据的佛经当与六十卷《大方广佛华严经》有密切联系。

二、“乐器树”图像与“多罗树”的关系

“多罗树”是佛经中常见的音声之树,《中阿含经》记载了世间以树叶发声的“多罗树”:

其多罗树叶,风吹之时,有极上妙音乐之声。犹五种妓工师作乐,极妙上好谐和之音。(12)[东晋]僧伽提婆译《中阿含经》卷14,《大正藏》,第1册,第515页下。

“多罗树”常以宝铃网或铃铎网覆之,风动铃铎而发声,《佛本行集经》记云:

多罗树间,悉有罗网。其网罗间,节节皆悬七宝之铃,其七宝铃,微风吹动,出妙音声,令人乐闻,心生欢喜,譬如人作五种音乐。(13)[隋]阇那崛多译《佛本行集经》卷2,《大正藏》,第3册,第660页下。

《佛学大辞典》中“多罗”条曰:

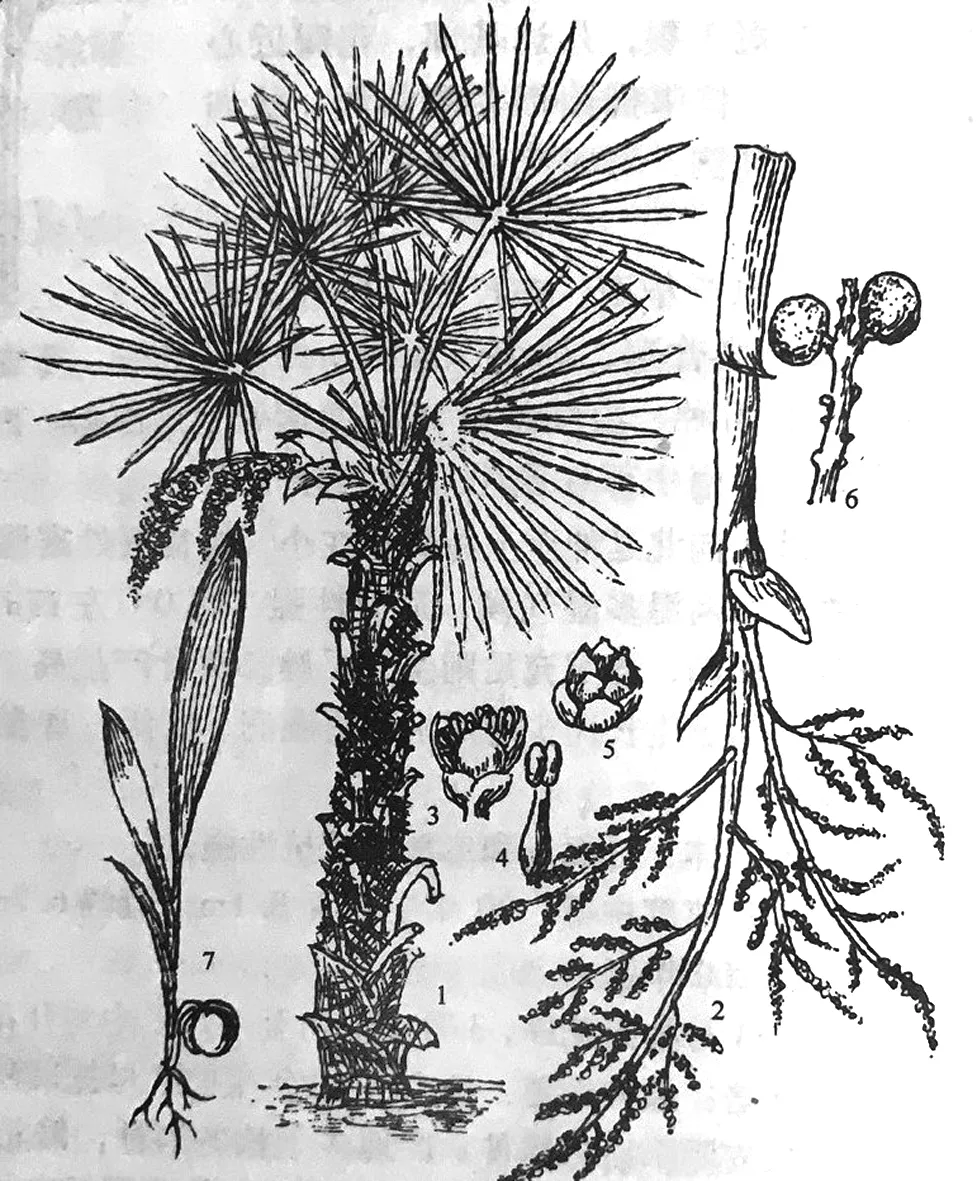

树名,译曰岸树、高竦树。《玄应音义》二曰:“多罗按西域记云。其树形如榈,极高者七八十尺。果熟则赤,如大石榴,人多食之。东印度界其树最多。”(14)丁福保《佛学大辞典》,上海:上海书店,2015年,第1051页。

图3 棕榈树

第322窟“乐器树”的形态为落叶乔木,叶片呈绿色,小叶每组5-7瓣,聚生茎端,这一特征与棕榈类似,但“乐器树”单叶呈倒卵状长椭圆形,基部楔形,先端短而急尖,单叶宽于棕榈。

莫高窟壁画中,与第322窟相类似的有石榴状果实的树集中出现于隋代至初唐早期的说法图中。隋代有第380、397等窟,初唐有第57、203、204、375等窟。石榴状果实及小叶形状有多种类型,现将典型图像梳理如下(表1):

表1 莫高窟“多罗树”类型表

第371窟前室南壁的树与第322窟绘制于同一时期,其枝叶更接近于棕榈,果实为石榴状。联系各个窟中树的枝叶、果实等形貌特征可知,上表中相同类型的树属于“多罗树”无疑,其意义在于表现佛教观念中的“树音声”,而不是体现“圣树崇拜”。

“多罗树”的形象与说法图中树木图像的发展密切相关。早在犍陀罗及秣菟罗佛教造像中,主尊上方常雕刻出相对独立的华盖状树冠,日本学者林良一称之为“华盖式圣树”。北凉至西魏时期,莫高窟说法图中的树木类型多样,其中第285窟东壁说法图中,出现一种树冠整体呈伞状,小叶成组聚生茎端的树。这一树种自北周起,成为莫高窟说法图中最典型的树的形象(图4),韩国学者苏铉淑将这类树称为“芒果系圣树”(15)[韩]苏铉淑《东魏北齐庄严纹样研究——以佛教石造像及墓葬壁画为中心》,北京:文物出版社,2008年,第188页。。

图4 莫高窟第294窟南壁说法图中的树 北周(汪雪绘图)

北周时期,主尊身后普遍绘制树木,并出现中原式的“双树说法图”,此时双树相对独立,枝叶尚未交汇为冠状。至隋代,莫高窟说法图中双树的枝叶通常在上方交汇,树冠与华盖融为一个冠状整体,逐步确立了“华盖式双树”的图像模式。这一图像模式的形成是对“华盖式圣树”与“中原式双树”的融合发展,其树种以“芒果系圣树”为主。

三、第322窟《阿弥陀说法图》的音声空间

佛经记载中最多见的音声之树是以树叶发声的“宝树”及“七宝树”,此外,有“声树”“叶歌音”等名。第322窟《阿弥陀说法图》中“乐器树”两侧各画一株树木,其枝叶特征属于菩提树。据《大方广佛华严经》记载,菩提树亦有“树音声”的性质,可演说法音:

尔时,宝华灯城北有菩提树,名普光遍照法云声幢。以念念显示一切如来庄严道场,金刚坚固摩尼宝王而为其根,一切摩尼以为其干,众杂妙宝以为其叶,枝条华果次第分布,并相称可;四方、上、下圆满庄严,放种种色宝焰光明;出妙音声,演说一切诸佛如来自在神通甚深境界。(16)[唐]般若译《大方广佛华严经》卷20,《大正藏》,第10册,第750页下。

菩提树外侧各画三株禾本科植物,属于竹,枝叶形态与中国青皮竹类似。古印度所在的东南亚地区是竹的主产地之一,释迦生前曾久居“竹园精舍”,初唐时期第209、381、203等窟均绘有竹的图像,当是与印度地理环境及佛教文化渊源有关。第322窟中竹的枝叶朝画面两侧倾斜,其动势与外侧飞天的衣袂相连贯,形成自内而外飘动的满壁风动之感。

说法图下方画宝池,据《佛说大阿弥陀经》记载,阿弥陀世界宝池中的水可发出“无量自然妙声”,闻者喜悦,发清净心,永不退于无上菩提:

诸宝池中,其水转相灌注,不迟不疾,波扬无量自然妙声……但有自然清净之音、自然快乐之事,是故其刹名曰极乐。(17)[宋]王日休校辑《佛说大阿弥陀经》卷下,《大正藏》,第12册,第333页上。

综上所述,莫高窟第322窟北壁《阿弥陀说法图》中共包含上、中、下三个音声层次:上方“乐器树”为“多罗树”种,树叶及乐器均可发声,“乐器树”两侧与菩提树、竹相接,形成一个“n”型的“树音声”空间,画面中央为阿弥陀佛说法音声,下方为水音声,从而构成了一个立体的西方净土世界音声场景。

周钟在《佛教音乐哲学研究》一文中指出,天界与人界的“树音声”属于“世间乐”,以欢预享乐为主要目的;佛国净土中的自然音声属“出世间乐”,其性质为法音,以化导众生度脱苦难为归旨(18)周钟《佛教音乐哲学研究》,南京艺术学院博士学位论文,2016年,第56页。。《阿弥陀经通赞疏》对众生如何因“树音声”而声闻悟道、修证佛果作了精深的阐发:

一、风摇宝树;二、声似乐音;三、闻兴善念;四、结成庄严。(19)[唐]窥基撰《阿弥陀经通赞疏》卷中,《大正藏》,第37册,第341页下。

据《阿弥陀经疏》载,人天见音声之树者可得六根清净,无诸烦恼,且于佛国住不退转,远离生死轮回,终成佛道:

谓风摇树网出妙音声时,闻者便生善念。《无量寿经》云:众生闻彼风树网音者,得深法忍住不退转至成佛道,耳根清彻不遭苦患。(20)[唐]窥基撰《阿弥陀经疏》,《大正藏》,第37册,第323页上。

《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》中,以世间帝王、遮迦越王、忉利天、第六天层层递进比较,极言阿弥陀佛国“树音声”的无上微妙:

佛告阿难:如世间帝王有百种伎乐音声,不如遮迦越王诸伎乐音声好,百千亿万倍。如遮迦越王万种伎乐音声,尚复不如第二忉利天上诸伎乐一音声,百千亿万倍。如忉利天上万种伎乐之声,尚复不如第六天上一音声好,百千亿万倍。如第六天上万种音乐之声,尚复不如阿弥陀佛国中七宝树一音声好,百千亿万倍。阿弥陀佛国中,亦有万种自然伎乐,甚乐无极。(21)[三国吴]支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》卷上,《大正藏》,第12册,第305页中。

西方净土世界的“树音声”在佛教音声中具有殊胜的地位,“树音声”图像的绘制在隋代至初唐时期蔚然成风。据侯旭东先生统计,自北魏永平三年(510)起,佛教造像中“祈生西方净土”类题记的数量呈上升趋势,并于北齐天保年间(550年左右)到达顶峰(22)侯旭东《佛陀相佑——造像记所见北朝民众信仰》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第189页。。韩国学者苏铉淑认为,东魏北齐流行的“双树纹”与净土信仰有关(23)[韩]苏铉淑《东魏北齐庄严纹样研究——以佛教石造像及墓葬壁画为中心》,第204页。。莫高窟“树音声”图像的激增、形成定式,当与这一时期敦煌地区净土信仰的发展有密切联系。

四、结语

在佛教音声观念中,“乐器树”与“音乐树”同义,系指树上果实成熟之后,皮壳自裂而生乐器的树。人界“乐器树”的乐器由人取而鼓之,主要功能为享乐,在净土界,乐器唯心而造,因意发声,属不鼓自鸣乐,其音乐性质为法音,具有度化众生解脱烦恼的神力。

隋至初唐时期,净土信仰的发展推动了以“多罗树”为代表的“树音声”图像在敦煌地区的流行,其典型特征为芒果系树叶与石榴状果实的组合。莫高窟第322窟北壁《阿弥陀说法图》中的“乐器树”图像是佛经中“多罗树”与“乐器树”相结合的产物,树上悬布乐器类型与《大方广佛华严经》等经文具有密切联系。

初唐晚期以降,洞窟南、北壁多绘制大型经变画,佛教音声的内容及表现手法更为多样,“树音声”图像逐渐式微,并最终走向程式化,成为华盖后方绘制的以芒果系树叶为主的植物装饰。绘制于初唐早期第322窟北壁的“乐器树”,成为敦煌壁画中“树音声”图像绘制的成熟之作,“乐器树”在敦煌石窟中的“昙花一现”,成为这个具有转折性的历史时期特定的文化现象。