适应性选择:传统乡村生活的内生性逻辑

张 浩

(周口师范学院马克思主义学院,河南周口 466001)

改革开放以来,中国乡村社会在现代化浪潮的冲击中,经历着一场至今仍然在继续着的深刻变迁。在现代化变迁的进程中,既有来自乡村外部力量的干预,也有来自乡村内生力量的适应,在内外力量的双重夹击之下,广大乡村的现代化进程并未能如人们所预期的那样,而是呈现出一种与乡土生活相背离的趋势。作为一个出生于乡村、成长于乡村并通过考学走出乡村的代表,对于幼时熟悉的乡村社会生活有着更深刻的认识和理解,希望借助于自己对传统乡村社会生活的认识,表达出一种与当下现代化进程相互补的、具有乡村发展内生性的观点和看法。

一、传统乡村的适应性生存

(一)粮食种植上的适应性选择

在豫西南地区有一个普普通通的小村子,尽管周围山脉相连,但是,除了在夏季雨后初晴之时可以远远地望见那山的轮廓之外,平时眼睛所见的是一马平川,这是一个典型的中原传统村落。村子与汉水流域的支流——湍河相毗邻,河水自西向东奔流,一年四季从未断流,河水清澈,鱼虾成群,村子坐落在湍河的南岸。20世纪70年代,村子里的人们主要依靠农业种植为生。粮食作物主要是小麦、玉米和红薯,其中小麦是最主要的粮食作物,一方面是因为上缴给国家的公粮是小麦,另一方面也是因为土质适合种植小麦,因此,一到春夏之交的时节,这里就会向我们描绘出一幅自然的“桑下麦青青”的壮观景象。但是,由于小麦产量不是很高,每家缴过公粮之后剩余的就不太多了,因此,只有当家里来了客人、有人生病或者过节的时候才能吃到白面。除了小麦种植外,就是红薯,红薯是在粮食短缺年代下人们用来糊口的最佳选择,因为它的产量比较高且易于存储。从红薯长到半斤重的时候,有不少人家就开始到地里去“抠”红薯了。这里说的“抠”是说红薯还不到挖的时候,只是为了缓解粮食不足的问题,在不影响红薯正常生长的情况下,就用手或者木棍把已经长大的红薯从根部的土壤里抠出来,然后再用土封起来。等到红薯收获的季节,家家户户都会把整车整车的红薯拉回家,挑拣出没有碰破皮的那一部分放到地窖里保存,剩下的就用刨子切成片状,放到地里晒成红薯干保存。由于红薯产量比较高,通常能够达到亩产2 500公斤上下,所以在当地有着“红薯能顶半年粮”的说法。当然,除了粮食之外,家家户户还会在自留地里种上蔬菜。在一年当中,除了自家种菜之外,人们还会通过采摘庄稼的叶片(如芝麻叶、红薯叶等)和采集野菜(如灰灰菜、槐花、榆钱等)的方式来解决吃菜问题。

(二)房屋建造上的适应性选择

在中国的文化语境内,房屋就是家的代名词,在哪个地方有了一个房子,然后才会有这个家的感觉,即使不是自己所有的,也要去租赁一个。在中原传统的乡村社会里,人们的生活理想就是“十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”,但房屋就是这些“牛”“老婆”“孩子”及经营土地所使用的工具的活动或存放空间,因此对于当地人来说,房屋是至关重要的,尽管有的房屋相当破败,漏雨漏风,但“破家值万贯”的理念是印在每一个人的认知里的,这一点在中原的这个小村子里也得到了很好的体现。

乡村建造房屋的原因除了原来旧居破败不堪,需要重新建房,这种情况下,往往会在原址上进行重建。大多数时候是因为家里儿子结婚成家后,需要另建新房,就需要另行选址。新房的选址是有讲究的,首选自家的宅基地。这样,可以借助于新房与旧居之间相互毗邻的空间关系,进一步强化“家”的概念,方便一家人之间的互动和交流。假如自家的宅基地面积不够或者不符合居住条件的话,就需要与有宅基地的邻居家进行协商或者通过村干部去协调,选在邻居的宅基地上或者村里公共区域。乡村建房的用料基本上都是自己家人来准备的。土坯是自己拉土柘的,砖瓦是自己或者请人过来烧的,檩条和椽子是用自己宅子上的树木请木匠做的,垫地基用的砂子、礓石等是自己到河里拉的,建房的工人都是自己的邻居或者亲戚。总之,几乎所有的材料都是自己准备的,请的工匠也大都是本村的,只需要支付少许的工钱、管饭并为每人每天提供一包烟即可。

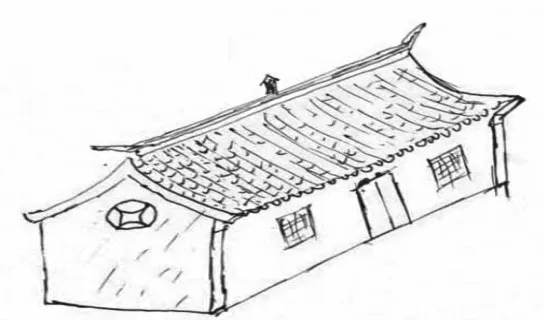

图1 乡村房屋示意图

中原传统乡村的房屋式样和结构大体上是相同的,是硬山顶式的(如图1所示)。不同地域、不同村落的房屋式样大同小异,在墙体用料上,富余的家庭使用青砖平卧垒起叫“卧砖到顶”,在村子里谁家的房屋是卧砖到顶,那是十分排场有面子的,就连娶媳妇也容易得多。但不是所有人家都能盖得起青砖瓦房的,穷苦人家是用不起青砖的,就用黄土夯墙或者把黄土和成泥,拓成砖坯,用砖坯垒墙。日子稍微好过一些的家庭,就用青砖和砖坯混合垒墙,里面是坯,外面是砖。在屋顶的材料上,富余人家用全部用青瓦,穷苦人家用稻草或麦秸,①麦秸,就是小麦的杆。用于房屋屋顶的麦秸,要尽可能地保持原样,要求收割小麦时,就把那些长势较好的小麦单独堆放,待晒干后,用人力一把一把或一捆一捆地把麦穗摔在石磨或木凳上,确保麦秸秆整齐无损。我们那个村子因不种水稻,都选用麦秸。日子中等的家族则选用瓦草结合的方式,房脊和边缘处用青瓦,中间用麦秸。无论采取哪种材料建造房屋,都要留出房檐的空间以便下雨时排水之用。

在村里盖房子还是有着一些忌讳,其中最重要的就是盖在前边的房子是不能高出后边的房子的。如果前面的房子先盖,在后边盖房子的人家就会在房子的高度上,无论如何也要高出前边房子一些。如果后边的房子先盖,那么盖在前面的房子就需要与住在后边的人家好好的协商和沟通的,但在乡村里,这种事情几乎没有沟通成功的,因此经常出现因为前后两家因为房子高低问题而发生争执,甚至动手打架的情形。其实,这种“前高后低”的房子格局并非是无解之局,但是需要双方,尤其是前面后盖房子的人家主动去协商并取得后边人家的谅解,后面的人家如果认可了他的态度,就不会真的不让对方在前面盖房子,就会找来工匠在自家的房脊正中央立上一块砖,上写“泰山石敢当”字样以避免由于房屋低而带来的不好影响。

(三)村落环境上的适应性选择

听村里老人们讲,张姓先祖是来自山西洪洞县大槐树的明清时期的移民,他们先是来到村南与村子距离约5公里的一个叫作玉皇庙的村子,先祖的子孙后来“因为人口在增加,一块地上只要几代的繁殖,人口就到了饱和点;过剩的人口只得宣泄出外,负起锄头去另辟新地”[1]110,兄弟当中的一支来到了这个靠近湍河的地方,定居生活繁衍生息至今。沿着湍河南岸,自西向东依次分布着四个紧密毗邻的自然村落,分别是张、靳、侯、刘,分别以村子里的主姓来命名。4个村子里,唯有张姓村庄最小、人数最少,改革开放前后,大约就是20来个家庭120余人组成。

图2 村庄布局示意图

湍河在村子的后面,河堤在别的地方都是缓慢地拐着弯,只是到了我们村子后面,就突然的拐了一个直角的U字形弯。据说,曾经有一位风水先生路过这里,看到河堤拐的这个直弯,就断言这是一个能够集聚才(财)气的弯,处于这个弯子的村里必定是会出人才的。不知道是不是真的如风水先生所言,事实上自20世纪70年代末期国家恢复高考以来,彼此毗邻、一路之隔的4个村子里考上大学的人数上,就真的应验了风水先生的“高论”。自1978到2000年间,我们村子里考上大学(包括大专、中专)的人数是张队10人,靳队1人,侯、刘两队没有人考上。记得上小学二年级时,有一天上午放学回家,就看到邻居家聚了好多人,就好奇地挤了进去一看究竟。原来是一个瞪眼盲人在给人算命。看到我进来了,大家纷纷起哄让他给我算上一卦,看看未来上学的前景如何。可能是算命先生也想在人前炫耀一下自己的本事,就拿起签筒摇了三摇㨪了三㨪,然后让我随意地抽一支。我就大着胆子抽了一支,打开一看,是一幅简笔画(如下图3所示)。

图3 签图(凭记忆绘制)

把这支签递到算命先生的手里,算命先生解释说,“这支签不错啊,宝石代表着你的人生前景远大,只是河流把你隔在了河的这一边,需要贵人相助才能修成正果”。

二、乡村空间的适应性拓展

(一)道路对乡村生活的适应

传统社会中的乡间道路往往不是规划设计出来的,它与当地居民的生活高度契合,并反映着当地居民的生活习惯和行为方式。“因为道路是人类与其所处环境互动最为直接的产物,是人类生活景观的组成部分,它影响了社会文化和生态的多方面”[2]。传统乡村里的道路没有什么特色,几条低洼不平的乡间土路,把乡村社会生活的方方面面串联起来,院子、池塘、农田、菜园、集市等,就像人身体里的血脉一样,把整个的乡村社会紧密地联结在一起,并通过它输送维系生命所必需的“营养”“氧气”,从而确保整个村子生产有秩序、生活有条理,做事有规矩。

村子通过主路连通着村子与外界。这条主路虽然也是土路,但由于走的人多车多,因而得到全村人的共同的爱护。有时刚下过大雨,路面被雨水冲刷成了一条小沟,住在道路两边的居民就会拿着铁锹,从两旁的土堆或者地势稍高的地方取土填平,并随着人们在路面上走动而踩压得结实平整,尽管这样的工作看似不怎么起眼,但是却使得这条土路经受住了无数次大雨考验。这条路处于张姓与靳姓村子之间,两个村子无缝衔接,往北直通河堤,是河南的人去河北走亲访友或河北的人到河南赶集的主要通道。沿着这条路往南去,是村子与外界相互联通的出口,人们可以沿着道路走到学校、政府、街道等地方,还可以走上官路①官路一般指县道,也是村民进出县城的唯一通道,路面上铺有礓石和砂子,两边种着杨树,还有固定的护工养护。一路向县城出发,通常情况下村民是不去县城的,除非是非去不可的情形。

那个时候的村子里没有商店或代销点,偶尔会有一两个小贩拉着板车从村口里来,在村子里叫卖家庭生活所必需的商品。通常情况是,叫卖家用小商品的商贩,往往会带只拨浪鼓,还没有进入村子就开始转动它,发出“咚咚咚……”的响声,进了村子之后,再吆喝几声。在村子里,商贩们最受妇女和孩子们的欢迎。妇女们往往会在商贩的手里“买”一个针、线、顶针等小东西,孩子们最喜欢的莫过于用花花绿绿的纸包裹着的糖块。这里说的“买”,大多数时候并不像城市里那样,用钱来买,他们都是拿家里没用的、用破了的锅、碗、瓢、盆,穿破了的衣服、鞋子等东西来“换”,因为货币对于传统乡村来说,只有到了集市上才是必要的,毕竟大家都没有钱。除了拉架子车来村子里叫卖商品的商贩外,还有挑着担子沿路叫卖的,叫货郎挑;除了卖一些生活用品外,在街上不集的时候,还会有一些商贩把蔬菜、豆腐等送到村子里叫卖或拿东西换。总之,道路是村子与外界进行交流的唯一通道,不管是村际间的交往还是商品流通。

除了满足公共交通需要的乡村主路之外,在传统乡村的房前屋后的犄角旮旯的地方,还存在着许多比较狭窄、不甚平整的小道。这些小道也可以因其功能与“公路”不同而叫作“私道”,即使是同村的人,也很少去走这样的“曲径通幽”式的、露天的“连廊”,除了那些调皮捣蛋的小孩子,因为他们是“无孔不入”的。说是“私道”是因为它往往介于相邻2个或3个院落之间,通常仅供这二三个家庭成员之间相互走动串门之用。说是私道还因为它并非人们有意留下来的道路,也非出于建房者的规划和设计,只是村民们在建筑房屋时由于某种原因而废弃不用的边角土地或为方便下雨时排水通道。这些通道的存在,在客观上为邻里之间相互串门提供了方便。串门在乡村是一个十分普遍的现象,通过到哪一家串门的人的多少、频次的高低,就能够反映出这家主人的性格、脾气和为人处事。一个心胸狭窄、性格乖戾的人家,一般很少有人会去串门的。同时,看房前屋后的“便道”,也在一定程度上反映出邻里之间关系的亲疏。如果两家关系比较亲近,这个通道便会收拾得相对干净整洁,没有杂物堆砌或树林、杂草等障碍,相反的,如果两家关系比较疏远,情况就会相反。正是这个私道的存在,邻里之间多了一个因私而结成的、小范围的公的领域,有时村干部为了布置工作,也会借着这些空间和机会来“串门”,并在轻松愉快的闲聊中解决问题。

(二)船(桥)对乡村生活的适应

河上有渡船连通两岸,外地要过河的人是要交付过河费,渡口方圆周边村子的居民是不需要每次都交的,因为,承包渡口的船工会在麦收后,到各个村子去收取一定数额的粮食,以充船资,这有点儿像当下社会中人们经常用到的年票或年卡,如旅游年票、公交年卡之类的,收一次粮食顶上1年的船资,年年如此。附近的村民,船工大都认识,至少面熟,偶遇到像我这样在外上学不太熟悉的人,就会询问村子里的干部或名人,来辨别是否需要交付船资。湍河长年不会断流,只是每到冬季之时,水流会变小,甚至会结冰。连通河流两岸的摆渡船只,到了冬天也会因为水太浅而无法使用。因此,一到入冬的枯水时节,船工就会约上几个帮手,在河水里打上木桩,再在木桩上铺设一层两三公分厚的木板,就架起了一座简易的木板桥,供人们通行。无论是船还是桥,使得两岸生活的人们之间的交往密切起来,最重要的体现在两个方面,一是两岸之间的联姻密切起来,相互之间形成了邻里与亲戚相互交织的多重关系;二是河对岸的人一到街上开集的日子,就会成群结队地过河赶集。可以说,正是有了船和桥,湍河两个的村子之间无论是空间上的距离还是心理上的距离,都拉近了不少,也亲密了不少。

三、乡村土地的适应性变化

(一)土地是乡下人的“命根”

正像费孝通在《乡土中国》中所说的那样,“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人,但是乡下,‘土’是他们的命根”[1]109。在这个传统乡村里,土地的价值是不言而喻的。本来靠近河边的沙土地相比于黑色胶土来说,现容易耕作一些,这一点儿,也成为黑土地村落的适龄姑娘们选择婆家的一个重要参考。与中原地区的其他平原乡村大致相同的是,凡是有水的地方,人口密度就会较大,人均耕地的面积较之于远离河道的乡村要少得多。改革开放前后,村里人均耕地1.2亩,在靠近河边的村子里,处于中等水平,不高也不算太低,同期,远离河边的黑土地的乡村人均耕地大都在2.5亩,甚至更多。人多地少的现状迫使村民们想尽一切可行的办法和途径,去增加耕地,提高农作物的产量。

为了获得更多的可耕种的土地,村民们八仙过海,各显其能。有的人分得的耕地靠近道路,就在犁地的时候,尽可能地把路边的间隔也犁了,可以多种一垄小麦。结果导致田间小道越来越窄了,到最后甚至连架子车通行都相当困难,幸亏耕地的划分不是一劳永逸的,每隔上3年或5年,都会根据人口数量的变化进行重新分配。还有的人家分得的耕地靠近路边的水沟,小的水沟有一米宽,大的水沟有两三米宽,他们会在犁地的时候,连同靠近耕地水沟的半边斜坡也犁了,种上庄稼,到后来,就像沟底也被占用,尽管随时会有因下雨淹没的风险,但是,粮食短缺的压力远远地超过了这种风险。因为村庄靠近河流,在集体耕作的时代,引水灌溉的沟渠系统是相当完备的,灌溉面基本上可以覆盖全村90%以上的耕地。但是,家庭联产承包所带来的影响,就连这些用于灌溉的沟渠也未能幸免,“损公而肥私”的做法尽管引起了全村人的不满,但碍于情面,大家也只是在背地里议论议论罢了。

村民对于土地的“厚爱”还表现在庭院里。村子里每年每户都有一个院子,或用青砖或用土夯圈成院墙,也有一些人家简单地用树木围了个栅栏,在院子内形成一个相对封闭的生活空间。院墙内外通常都会栽上树,主要是一些本土的、常见的树种,这些树苗在野外的河坡上、沟渠边到处可见,没人稀罕,如果需要,拿把铁锹挖回来种上就行了。现在农村的庭院已经大变样,所栽种的树木除了像苹果、梨、葡萄及女贞等外,还有的人家种上了名贵的外来树种,像玉兰、橡皮树等。那个时候,这些树种见到都不容易,更不用说去花钱买了,村民也没有闲钱用来购买树苗啊。所以就挖些常见的榆树、槐树、楝树、椿树等,主要的功能就是遮阴和系上绳子晾晒被子、衣物,每天春天时,还可以摘取榆钱、槐花、香椿芽等丰富餐桌。除此之外,每一个家庭都像是在变魔法似的,一到春天,院墙内外,就会长满各种绿色的蔬菜,最常见到的像辣椒、茄子、豆角、丝瓜等,经营管理有方的人家,只是墙内外的蔬菜,就可以解决一家人的吃菜问题了。当然,有个别的懒惰的人家,院子内外除了长满荒草外,什么都没有。

(二)婚姻是耕地变更的主因

嫁与娶,是所有人类社会都普遍存在的社会行为,不同地方、不同文化背景下的嫁娶,只存在形式和过程上的差异,对于两性结合、传宗接代的最终目标不会产生根本上的影响。费孝通在批判生殖本能论的基础上指出,“绵续种族假如是造物主的主意,他还得另用一项法宝来使人类就范。这项法宝,在我看来,是在把人们结成社会,使每个人不但是个生物的个体,而且是一个社会的分子;每个个人的生存不能单独解决,他得依靠社会的完整”[3]222-223。关于对人和人性的分析上,马克思也在社会性的意义上来论述人及其本质的,认为:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”[4]135事实上,任何一桩婚姻都不仅仅是两个异性男女的结合那么简单,小到2个家庭,2个家族,大到2个村落(社区),2种文化甚至是生活方式的结合。就像是漂浮在大海上的一座冰山,摆在眼前的是简单而且易于理解和解决的现实问题,其背后所负载的更多的问题隐藏在海平面下,随着时间的流逝而逐渐显现。现今社会上流行一种结婚的方式叫“闪婚”,实践证明,这种“一见钟情”式的婚姻关系并不靠谱,有统计结果显示,闪婚的婚姻成功率仅为一成左右。个中原因除了双方未能深入相互了解之外,恐怕更多、更深层次的原因来自由婚姻引起的其他问题。闪婚引发的闪离现象,也从一个侧面证实了费孝通和马克思的观点。

闪婚,是一个现代的名词,在传统村落里,婚姻关系的达成,大都取决于媒妁之言、父母之命。改革开放前后的中原乡村,不再像封建社会那样,男女双方的婚姻大事完全交给父母和媒人决定,只有拜了天地入了洞房揭了盖头,才能看清出新郎和新娘的模样,虽然还要遵从父母之命,需要媒人牵线搭桥,但是,在双方大致同意的前提下,就会由男方安排一场相亲宴,男女双方会随着各自的父母和至亲,在媒人的介绍和主持下,见上一面,吃一餐饭,媒人和家长们也会伺机安排两人单独相处的时间和机会,以增进两人之间的相互了解。假如男女双方父母、子女都无意见,接下来男方就会选择吉日,举办定亲宴。定亲宴相比于相亲见面的宴席来说要正式得多,在定亲宴上,男方要向女方过彩礼,彩礼一过桩婚姻就算成了,剩下的就是选择吉日良辰,准备举行婚礼结婚了。

男女双方结婚以后,女方到男方家里生活,正常情况下,由于乡村缺乏相应的避孕措施,一年左右就会生下儿子或女儿。随着添丁的喜宴的结束,麻烦就随之产生了,那就是新媳妇和孩子的吃饭问题,更具体一点儿,就是土地问题。对于生活资料极度匮乏的情况下,家里面多一个人,多一张口,就意味着全家人饿肚子的大事。除了通过婚姻关系改变村里人口数量之外,还有招工、上大学等其他途径,其中,以当兵的方式离开乡村的人,土地是要保留的,算是对军属家庭的照顾。从乡村走出来的人都知道,土地的耕种和保养是有周期性的,假如村里年年在秋种之前根据人口变化,重新划分土地的话,农民所固有的“私心”会使他们在耕种、施肥时不会全身心地投入进去,尽管明知道这样做,会带来一定程度的减产,但仍然会这样做,因为来年这块地就可能是别人家来耕种了。为了尽可能地减少这方面因素对生产的影响,一般的村子都会规定,每3年或5年轮换、划分一次土地,这一举措在一定范围内解决了上面的问题,但又引发了新的矛盾和问题,那就是增添人口的吃饭问题,到底该如何解决呢?一种解决方式就是全家人节衣缩食,供养新人;一种解决方式就是从新媳妇的娘家讨要口粮,因为新媳妇的人头地是在娘家分的。这样一来,男女双方两个家庭,围绕着土地、口粮的问题,展开了新一轮的博弈,听说最严重的情况是,为此而断绝亲戚关系,老死不相往来。对于我们这个小村庄来说,这个问题不算太严重,只要人勤快,口粮问题可能通过其他方式得到解决,这就是村里人谋生的第二主业——编芦苇席。①芦苇,当地俗称“苇子”,用之编织的席子叫“苇子席”。

四、乡村生活的适应性补充

一个地方土地的承载力是有限的,一旦越过了这个限度,要么人口分流,要么另寻他途。对于我们这样一个人口与土地矛盾相对比较突出的村子来说,就像一句俚语说的——老天爷饿不死瞎家雀,世代生活的祖辈们传下来一门手艺,就是编芦苇席。芦苇席是一个统称,凡指所有用芦苇作原材料,编织成为的各种席子,不仅指用于铺在床上睡觉用的凉席,还有农村用来遮挡房屋顶棚,防止灰尘直接掉落下来或者在建造房屋时,铺在屋顶檩条和椽子上面支撑草泥用的大席,还包括以前农村家家户户用来贮藏小麦用的麦茓子。我们村子本不产芦苇,村民们一到秋种结束农闲开始时,就到周边生长芦苇的地方去买。听父辈们讲,买苇子不是论斤或论棵来买的,而是以一个池塘或一片为单位,估价出售。当双方谈定了双方都满意的价格后,由买方组织人手去割苇子。割苇子看似简单,实则是一种技术活。割苇子的人要跳到水里,在苇子根上约半尺处刈起,太靠上了就造成浪费,买家吃了亏,太靠下是芦苇的根部,会影响来看苇子的收成。所以,割苇子的活计大都是由买方组织。当时,村里的芦苇主要来自两个地方,一是距离村子十几公里一个叫后湾的地方,因为离家比较近,村民们就自己拉着架子车去割、捆,装车自己拉回来,省却了一些不必要的开支。随着席子市场需求的不断扩大,越来越多的人,包括一些由本村出嫁到别村的姑娘,都加入编苇子席的行列中来,后湾的苇子很快就满足不了需要,于是,脑子比较灵活的村民就通过自己的社会关系,到处打听哪里有芦苇,最终选择了离家比较远的邻县②河南省西峡县。,因该县地处山区,芦苇资源十分丰富。由于距离太远,那些联系货源的村民,带着一班本村有经验的行家里手,去到邻县刈苇子并租赁汽车拉回村子出售。参与刈苇子的这些村民是不要工资或者报酬的,只是在购买苇子时,会在价格和优先挑选权上给予照顾。相比与村民自己刈苇子拉苇子的方式,虽然省了不少事,但苇子的价格高了不少。伴随着我国农村经济改革的不断推进,农村经贸市场也逐渐活跃起来,席子的价格也因为成本增加而水涨船高。

一般情况下,从小麦种上后直到农历春节前,这段时间是农闲时间,是集中编席子的时候。到了快要过春节的时候,由于家里需要相当一笔开支,必须先出售一部分席子,所得钱款一部分还账,③由于乡村比较穷,有不少人家都是借钱买的芦苇,还有一个人家因其他事故借了钱财,都是要在年前还清的,至少还一部分。农村习俗,有账不过年。因此,穷人家为了避免大年三十还有人上门讨账,就早早地把对联贴在门上,讨账的人一看主家贴了对联,也就不再讨要,等过了年再说。一部分用于过年花销。由于中原的冬季比较寒冷,所以很少有人会到集市上去买席子,因此,年前的销售主要是批发,把席子整捆④每10条一样尺寸、一样质量的席子卷在一起,捆成一捆。的卖给城里的一些商贩,虽然价格被压得比较低,但至少可以让村民们暂时度过春节难关。过了春节以后,天气渐暖,周边各个乡镇的集市就热闹起来,尤其是四五月份,各地庙会很多,村民们就带着自己的“杰作”四处赶会,出售席子。这种方式虽然辛苦,但相比于批发给二道贩子,价格会高出不少。村民们在忙碌了一个冬季的席子全部卖出去后,除去购买芦苇的成本外,还能赚上一笔。其实,这笔钱在还没有周转到村民手中时,就已经被村民们“预支”出去了。在土地不足,粮食短缺的乡村,有不少人家一过了春节就断了粮,整个春上,青黄不节的时候,就指着卖席子赚的这点钱来买粮度日。待到小麦长熟,大地一片金黄的时候,大家在心底里终于发出一声长叹,又过了一年!

五、结语

“一种文化类型的形成离不开一定的地域空间中生存的群体,文化作为民众集体选择和创造的结晶,同时也对群体的共处模式及共同生活造成影响”[5]222。对于一个土里生土里长的乡下人来说,不管日后生活环境如何变化,都无法真正抹去他身上被传统乡村文化打上的深深烙印,这些印迹就像遗传基因一样,一旦遇到适宜的环境和条件,它就会疯长起来。在这个普通得不能再普通的村庄内,发生着中原大地上绝大多数村庄都发生着的事情,一年一年,周而复始。传统的乡村是一个以文化为纽带形成的、统一的整体。全体村民遵循着约定俗成的行事规则,处理着农业生产和农村生活中的所有的事情。小到穿衣吃饭,大到土地耕种,无不关系着每一户乡村居民的生活。民以食为天,才能彰显出传统乡土社会里,生活在社会最基层,与泥土最接近,也最为了解泥土性格的一个群体对生活的无奈。同时,村民们面对土地不足、粮食短缺的生活难题时,并没有选择逃离或屈服,而是充分发挥各自的经验和智慧,与天争功,与地争利,反映出一群“在野的乡民”[5]序言不甘贫困、奋力抗争的精神风貌。

而今,过去的村子已经变成了田地,退耕还田。但由于地力贫瘠,砂砾较多,还不能直接用于粮食作物的种植,于是就承包给了一位外村的人,用来种植果树。随着近些年的发展,中原乡村出现了一种十分普遍的现象——空心化,我们村子也不例外。前几年,借政府全力推进新型城镇化建设的契机,把整个村子搬迁到乡政府以东的马路边上,马路也加宽修成了双向两车道的柏油大道,马路两侧也新建起了临街的2层楼房,统一的设计、统一的色调,走在马路上,就如置身于城市一般,乡土气息越发的淡了。村民之间相互串门的人少了,聊天的内容也被“贸易战”“国庆阅兵”“孩子上学”“打工”等内容所充斥。村子里大多数的青壮年劳力常年在外打工,被称之为乡下人命根子的土地,越来越变得可有可无了,甚至成了影响外出打工的拖累,除了户口簿上标注“农业户口”的符号外,在思维方式、生活方式上越来越呈现出“去乡土化”的趋势,“于是,土气成了骂人的词汇,‘乡’也不再是衣锦荣归的去处了”[1]113。