《水文地质工程地质》文献特征分析

汪美华,范宏喜,张若琳

(中国地质环境监测院,北京 100081)

从信息计量学的角度对期刊发表论文进行统计分析,包括文献数量、作者及机构、主题词、基金论文比等,有助于研究期刊发展历史,促进期刊向高质量发展[1]。在《地理学报》创刊80年之际,王铮等[1]通过分析其80年载文历史,将中国地理学的形成与发展分为四个阶段,并认为地理学当前的趋势是国际化,认为该刊应成为具有中国文化引导国际地理学发展的期刊;李小建等[2]通过对《地理学报》126篇文献的分析,系统梳理了中国经济地理80年发展历程。佘诗刚等[3]、宋玉环等[4]从编辑角度分别对《岩石力学与工程学报》《工程地质学报》历年发表论文进行统计,分析了期刊发展状况。王圣洁等运用文献计量学方法对海洋类核心期刊的载文内容进行分析,提出了海洋地质调查工作存在的问题[5];对海洋地质文献和地质资料增长规律进行对比研究,认为二者存在显著相关性,其增长速度之比反映了学科发展是“调查与研究并重”或偏重“研究型”[6]。 汪美华等[7]从核心期刊评价指标着手,分析了《水文地质工程地质》在核心期刊评价体系中的排位及原因,并提出了提升期刊影响力的措施。

《水文地质工程地质》创刊于1957年。在创刊40周年时,编辑部出版了《〈水文地质工程地质〉创刊40周年(1957—1997)》专辑,多位学者撰写纪念性文章,以反映期刊走过的艰辛路程。在创刊50周年时,编辑部策划制作了《与时代同行——纪念〈水文地质工程地质〉创刊50周年》专辑,并制作了光盘版文献,实现了创刊以来所有文献的全文数字化。在创刊60周年时,编辑部征集发表了4篇纪念性文章,分别从作者、读者、编者角度谈了期刊给他们的工作和学业提供的帮助。

在期刊实现数字化和网络化的前提下,本文借助信息计量学方法,统计了《水文地质工程地质》创刊62年以来的所有文献,分析了部分计量指标,以助广大读者更好地了解期刊,促进期刊发展。

1 创刊及复刊

新中国成立以来,由于国民经济发展的需要,原地质部开始建立水文地质工程地质队伍,为武汉长江大桥、三门峡水利枢纽、永定河官厅水库等多个水电站、水库的建设进行了大量工程地质勘测工作;为宝鸡—成都、鹰潭—厦门等多条铁路选线开展了大量水文地质工程地质勘察工作;为北京、包头及工农业区、农垦区开展了供水勘察工作。随着工作的开展,技术人员遇到了一些问题:大量地质勘探工作获得的一手资料急需整理、分析、研究和利用;有关水文地质工程地质的工作经验和工作方法亟待交流推广;由于科学研究工作尚未开展,对国外的学科动态和方法不甚了解;等等[8]。广大地质工作者迫切希望能有一个属于本学科的刊物,以便交流工作经验,传播有关知识、研究成果和心得。因此,《水文地质工程地质》(月刊)在1957年应运而生。

《水文地质工程地质》自创刊以来,得到了很多专家、翻译工作者的支持,一直坚持反映我国水文地质工程地质基础理论研究、学科发展和生产技术等各方面的新成果,总结有关方面的新经验, 介绍和学习国外先进技术,和广大读者、作者,特别是一线科技工作者保持着密切的联系[8]。虽然在1961—1978年间因故两度停刊,但因工作所需,经多方努力,在原国家地质总局的领导下,1979年《水文地质工程地质》(双月刊)恢复出版。这说明国家始终重视水文地质工程地质工作,广大一线科技工作者需要这个交流平台,作者和读者希望通过学习在技术上有所提高,在理论上有所突破[9]。最高15 000多册的发行量更说明期刊因其实用性、指导性、普及性而受到的广泛热爱[10]。

2 文献计量特征

《水文地质工程地质》第一期于1957年1月与读者见面。1957—1960年为月刊,1960年只出版6期就因故停刊,共计出版了4卷42期。1961—1978年停刊,但1966年出版过2期。1979年以总第45期复刊,为双月刊,定位为纯学术性刊物。至统计节点2018年12月底,共计出版45卷284期。

本文所用数据来源包括中国知网(www.ckni.net)、《与时代同行——纪念〈水文地质工程地质〉创刊50周年》光盘数据。在中国知网文献来源检索项中输入“水文地质工程地质”,同时在跨库选择中勾选期刊,时间设定为1957年1月1日—2018年12月31日,得到全部6879篇文献,导出标题、作者、出版时间、被引频次、下载频次等数据。在《〈水文地质工程地质〉创刊40周年》中获得1966年22篇文献目录,共计6 901篇。在Excel中进行统计分析,并结合纸刊文献进行核查。

2.1 总文献量

对6 901篇文献目录按年度排序,得到历年发表文献量(图1)。可以看出,前四年年发文量增长趋势明显,1960年虽只出版了6期,文献量已超过1959年的一半。1979年是复刊的第一年,文献量达到了126篇;此后直到1994年,文献量有增有减,趋势不明显,但均保持在年130篇以上。1995—1999年,年文献量出现较低水平,只有110~120篇,年均116篇。2000—2010年,文献量增长趋势明显,年均文献量达到179篇。2011年较2010年有小幅降低,此后年文献量变化很小,平均为168篇。

文献量变化可以揭示学科发展的特点[5]。该刊前期文献量快速增长且保持较高数量,反映了水文地质工程地质调查工作成果多,交流需求旺盛。复刊后文献量有波动但总体保持平稳,受多重因素相互制约影响:减量因素包括国内优质论文大量外流,本行业内期刊数量增加,单篇文章篇幅变长而期刊版面增加有限,等;增量因素包括各级单位投入的工作量及资金增加,成果多,学生作者群体增大,职称论文需求大,期刊版面增加,等。

2.2 文献类型

《水文地质工程地质》自创刊以来,根据实际需要不断设置、调整栏目,除了学术论文,还刊登了大量信息类文献,包括译文、讲座、经验交流、读编作往来、会讯、新产品新技术新方法介绍、新书推介、行业工作动态、纪念性文章、工作简介等。在编辑部的精心策划下,2006—2008年特别推出院士介绍,每期以一位水工环地质领域院士照片为封面,配以院士生平事迹及其卓越贡献的文字介绍;2007—2018年,连续推出72期水工环论坛,第一时间介绍水工环地质领域最新动态,或进行政策解读。

对6 901篇文献进行分类,利用数据清洗分选出没有作者和有明确信息类栏目名称的非科技论文;再根据光盘版数据及纸版期刊,通过内容分析法进行筛选,统计出学术论文为5 834篇,占总发文量的85%(图1)。

2.3 作者及机构分布

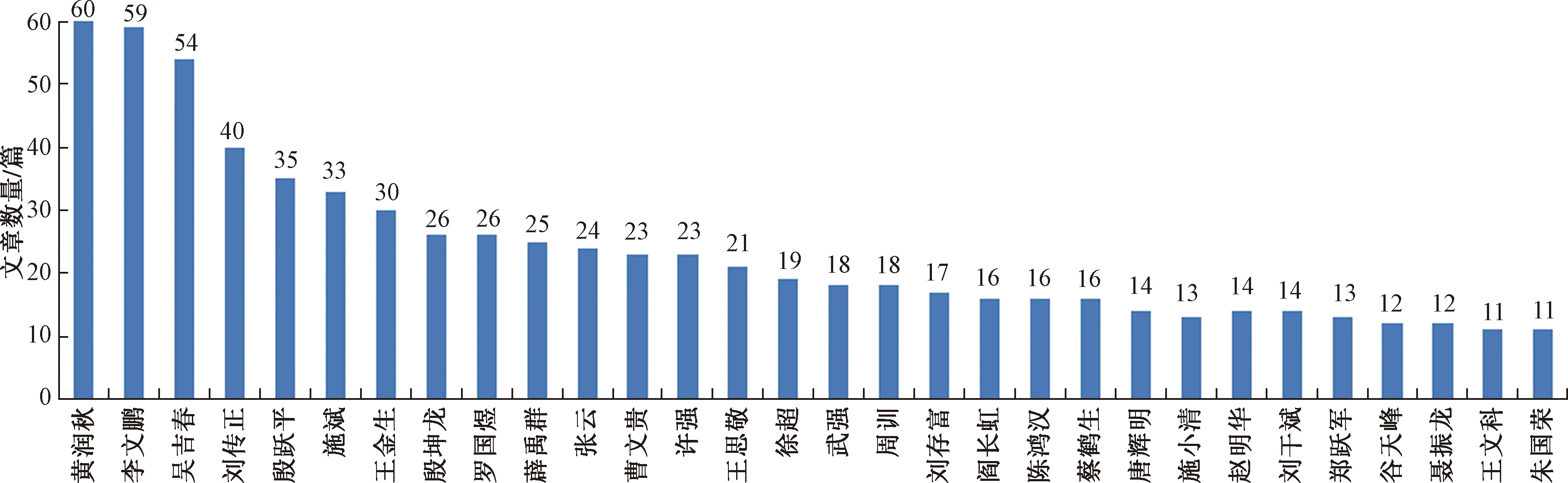

对文献全体作者进行统计,得到文献总篇数作者排名,列出前30位(图2)。有14位作者总发文量在20篇以上,且都是各领域内的著名专家学者,发文历时长,说明他们长期以来一直支持《水文地质工程地质》期刊,期刊也为他们的学术成果交流和学生培养提供了良好的平台。

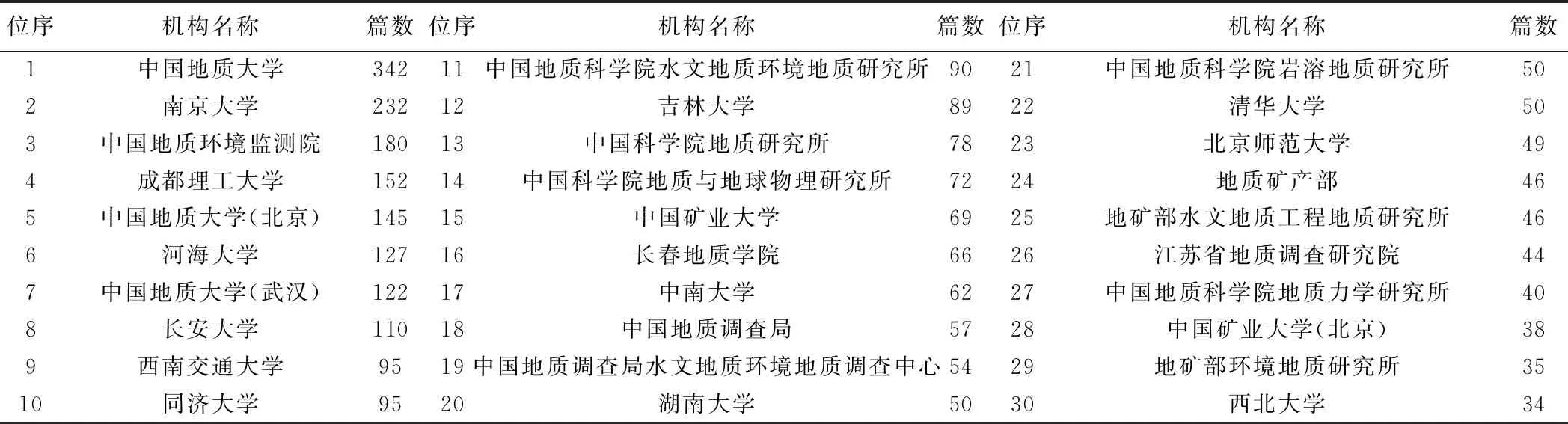

根据作者单位信息,对论文涉及的机构进行统计,将发文量前30的机构列于表2。发文量100篇以上的署名机构包括中国地质大学、南京大学、中国地质环境监测院、成都理工大学、中国地质大学(北京)、河海大学、中国地质大学(武汉)、长安大学等。综合图2和表2,发现高发文量作者和高发文量机构具有较高的一致性:发文量最多的黄润秋所在机构成都理工大学发文量位列第四;李文鹏、刘传正、殷跃平所在机构中国地质环境监测院位列第三;有薛禹群、吴吉春、施斌等多位高发文量作者的南京大学位列第二。可以看出,国内主要地质院校、中国地质调查局系统、中国科学院系统、中国地质科学院系统单位是《水文地质工程地质》的主要稿源机构,高发文作者也多出自这些单位。

表1的统计结果未考虑机构合并或更名因素,如中国地质环境监测院与地矿部环境地质研究所,吉林大学与长春地质学院,中国科学院地质研究所和中国科学院地质与地球物理研究所,等。深入检索分析,可以得出机构调整的大致历史,如中国地质大学、中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)三个名称,首次作为作者单位出现在该刊的时间分别为1988年、1988年和1989年。中国地质大学正是在1987年由武汉地质学院更名而来,在北京、武汉两地相对独立办学。但至今仍有少数作者以中国地质大学为作者单位,应注意区分。

图2 发文量前30的作者Fig.2 Top 30 productive authors

表1 发文量前30的机构

2.4 资助来源

基金资助项目的论文往往代表一个研究领域内的新动向、新趋势,具有较高的难度和水准,在一定程度上能反映科研创新和学科前沿动态。基金资助级别和数量的统计可以对研究成果的科技含量和科研水平做出客观分析与评价[7]。

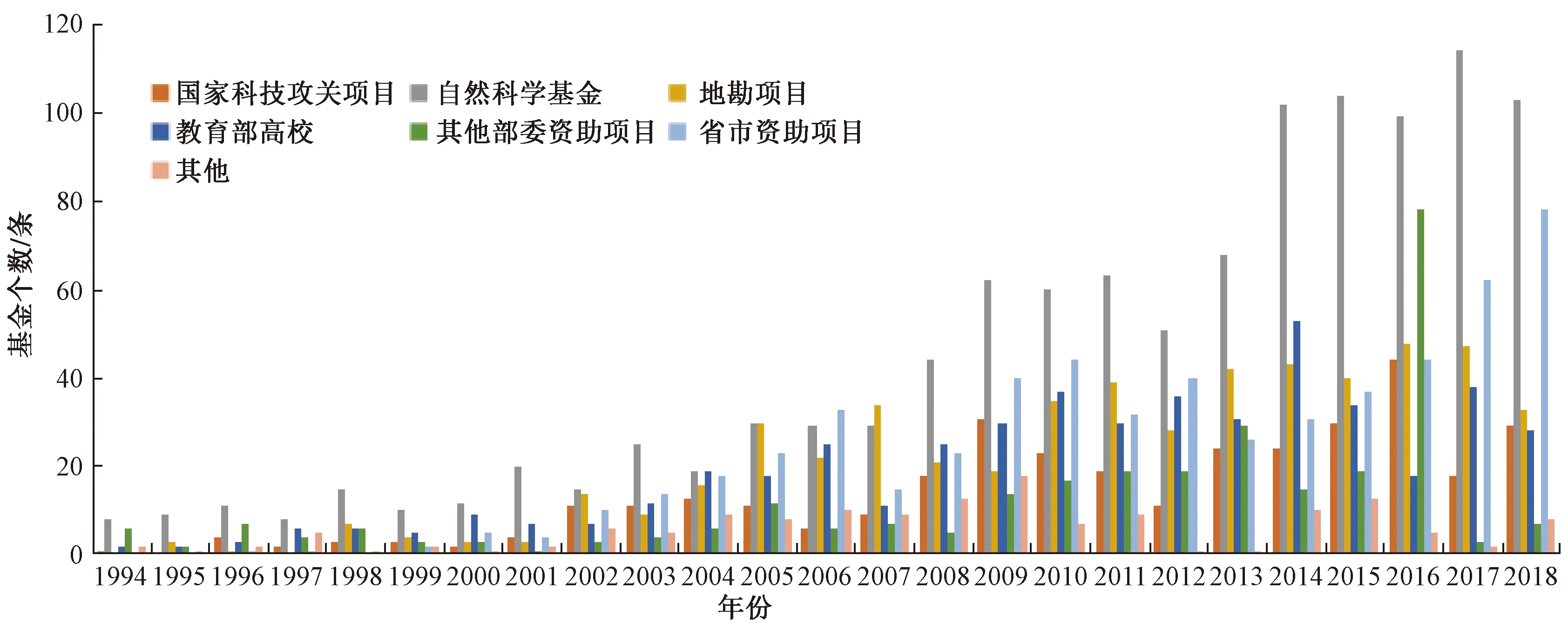

通过查阅文献,统计出所有文献资助来源名称及年度被资助文献数量。《水文地质工程地质》文献标注资助来源始于1994年,至2018年共25卷150期,发表的3 590篇学术论文中2 064篇有项目资助,资助来源共计3 522条;基金论文比从1994年的18%增至最高的95%(2017年),平均基金论文比为54%,近年基金论文比达到90%;单篇论文的资助项目个数由1个发展到多个,2018年136篇文章受到了285个项目资助。

为便于统计,根据资助来源将项目进行合并分类:973、985、科技部各类五年计划、国家杰青等,合并为国家科技攻关项目类;自然科学基金单独一项;地质矿产部、国土资源部、中国地质调查局资助的各类项目,合并为地勘项目;铁道部、水利部、冶金部、地震局等部委资助的项目,合并为部委资助项目;博士点项目、中央高校基本科研业务费、骨干教师项目、高校重点实验室项目等,合并为教育部资助项目;由各省、市资助的项目,合并为省市资助项目;还有少量中科院、中外合作及一般市场项目,合并为其他项目。项目资助来源统计结果见图3。

图3 各类项目资助来源数量年度统计Fig.3 Annual statistics on the number of funding sources for various projects

由图3可以看出:国家自然科学基金资助项目数量一直占有绝对优势;地勘项目增长趋势非常明显,其数量排名一般在第二三位;教育部资助的项目数量也较多;省市资助项目,从2009年以后,特别是2017、2018两年,增长迅猛,稳居总量第二;国家科技攻关项目数量波动明显,没有明显的趋势性;其他类项目一直比较少。

以上资助来源数量分析表明,发表在《水文地质工程地质》期刊上的文章,资助级别较高,说明期刊发文具有较高的难度和水准,在一定程度上能反映学科前沿动态;国家基金资助项目多,说明其在水工环地质领域,特别是在发表论文中具有主导作用;由湖南省、湖北省、四川省、重庆市、安徽省、吉林省、河北省、河南省、江苏省、上海市、苏州市等省市资助的项目较多,说明水工环地质调查工作在这些省市开展得比较好,有市场就有需求,地方工作基础比较好,也说明地方政府对水工环地质调查工作的重视,这是水工环地质调查工作的一大特点。

3 期刊文献内容特征

根据陈梦熊先生在文献[11-12]中对中国水工环地质事业发展阶段的分析,将《水文地质工程地质》的发展历程划分为三个阶段:奠基阶段(1957—1960年)、停滞阶段(1961—1978年)、发展阶段(1979年以后)。以下简要分析奠基阶段和发展阶段期刊文献展现的水工环地质事业发展景象。

3.1 奠基阶段(1957—1960年)

3.1.1总体特征

1957—1960年共计出版42期,每期固定48页,总文献量为711篇。每期未设栏目,但在每卷最后一期的年总目次中对文献进行栏目划分,主要包括总论、水文地质、工程地质、译文、新技术新方法及经验介绍等。

根据实际情况和工作需求,期刊在这个阶段推出了大量前苏联文章的译文和介绍性文章,如对克利门托夫水文地质论著的介绍(见1957年第1期和第2期)。期刊在前两年推出了10期王大纯、张人权等主讲的水文地质学讲座;1960年推出了2期姜达权和张咸恭等主讲的工程地质学讲座,后因停刊中止;讲座的内容主要是科普性的,为广大一线工作者提供了比较系统的基础知识。

期刊还为很多新技术、方法、经验的介绍和推广提供了平台,如浮标水位计的设计,水样瓶的封闭,注水压水试验的经验,大口直径钻探经验,电测水位仪的改进,等等。

3.1.2文献反映的水文地质工程地质工作

该阶段文献比较全面地反映了水文地质工程地质工作在当时国民经济建设过程中发挥的重要作用。在区域水文地质普查方面,陈梦熊先生的《柴达木盆地的水文地质条件》发表在创刊号上;此后,很多地区的水文地质普查成果,包括滇东南、鄂西、酒泉、淄博盆地、四川、西宁、河西走廊等地区,在文献中均有体现。大量水文地质普查成果为国民经济发展提供了基础资料,为城镇供水和工农业用水提供了保障。

在水利建设方面,1957年第12期推出10篇文献,从选址讨论到工程地质条件及经验教训,较全面地介绍了1955—1957年黄河三门峡水利枢纽的论证和建设情况。50多篇文献关注矿区水文地质条件,说明该项工作在当时的重要性,也显示出该刊在矿业基础开发阶段发挥了重要的交流作用。铁路工程建设方面有10篇文献,白超然[13]表达了铁路工程师必须会运用工程地质知识才能搞好铁路工程建设的观点。

这些文献均是在总结20世纪50年代工作的基础上形成的科研成果,比较全面地反映了我国水文地质工程地质事业创建和发展最初十年的历程,即在水文地质区域普查、水利开发、大江大河治理、矿山水文地质、铁路工程建设方面取得的重大进展和成就,说明水文地质和工程地质是紧密服务于国民经济发展的实用性学科。

3.2 发展阶段(1979年以后)

3.2.1总体特征

1979年1月至2018年12月31日,总计出版240期,约4 300篇文献,大体反映了我国改革开放40年来水工环地质发展概况。

根据科技论文规范化发展的要求,期刊及时制定、调整论文体例要求,分别在不同时期增加了中文摘要、英文摘要、关键词、英文图表名称、英文参考文献等要素。为适应来稿量增加和文章篇幅加长的发展趋势,全刊页码多次调整,由复刊时的62页增至2018年的172页。

在国内学术活动开始活跃的20世纪80年代,期刊报道了国内外许多重要学术会议,还选登了部分在大会上宣读的有代表性的论文。

3.2.2文献反映的水工环地质工作

从特色栏目名称可以看出复刊初期的文献特征。除了固定栏目,期刊根据稿件内容设计了很多特色栏目,如“基岩裂隙水研究”“红层地下水”“水文地质概念模型”“矿区工程地质”“滑坡问题”“地质灾害研究”“核电站选址问题”“水库地震问题”“农田水文地质工作动向”“数值方法与理论实践”等,可以看出论文涉及的范围更为广阔,也可以看出这个阶段的水文地质工程地质工作在广度和深度上均有所提升,学术思想呈现“百花齐放、百家争鸣”的景象[12]。

该刊在理论方面也组织了有益探讨。“拟合”一词常见于水文地质、工程地质定量评价中。从1991年第5期开始,《水文地质工程地质》开辟了关于“拟合”的学术大讨论,一直持续到1993年第2期,共发表文献32篇。20余名学者对模型、拟合、预测在水文地质、工程地质领域内的实践、效果及局限性进行了仁者见仁、智者见者的充分讨论。陈雨孙[14]在对这次“拟合”讨论进行总结时认为“以构模为中心,展开水文地质勘探”是今后水文地质工作改进的方向,认为《水文地质工程地质》在水资源评价的认识和方法上,敏锐地抓住了“拟合”这个关键进行讨论,不仅为缩短这一过程做了贡献,还为水文地质专业的发展方向给人以深刻反思的机会。

20世纪90年代末开始,期刊重点关注地质灾害监测、预警、预报与防治,多篇文献反映三峡库区移民工程的地质环境及蓄水以来滑坡地质灾害研究,生态脆弱区、矿区、农作区地质环境评价与保护等方面的文章也刊载了多篇。2007—2010年,围绕国内地下水监测网理论及示范区建设,周仰效和李文鹏团队发表了18篇文献,部分文献被引次数较高,对促进国内该领域的发展发挥了较大作用。期刊及时跟进各类突发重大灾害及次生地质灾害的研究成果,如反映汶川地震地质灾害的研究论文有近20篇。2019年,围绕中国地质调查局在水工环地质领域实施的重大计划,策划专栏发表了24篇论文,有力促进了该项目调查研究成果的交流。

4 结论及建议

(1)《水文地质工程地质》1957年创刊,1961—1978年间经历两度停刊,1979年复刊,至2018年共出版45卷284期,总文献量为6 901篇;清洗数据后得到学术论文5 834篇;数量变化均具有前期波动较大、近年比较平稳的特征。

(2)高发文量作者均是各领域著名的专家学者,与高发文量机构具有较高一致性;国内主要地质院校和水工环地质调查队伍是期刊主要稿源机构。基金论文比从1994年的18%增至近年的90%以上,2017年达到了95%;单篇科技论文的资助项目个数由1个发展到多个。省市资助项目较多、地方政府重视,是水工环地质调查工作的一大特点。

(3)期刊各发展阶段发表的文献研究内容侧重点不同,说明期刊一直紧密结合国民经济建设,及时反映不同时期水工环地质事业发展的重要内容和方向,体现了理论联系实际的办刊宗旨。

(4)为提高期刊的影响力和学术水平,期刊需积极推行“专家办刊”理念,发挥主编、副主编及全体编委的作用,密切跟进国内外水工环地质学科发展方向;考虑文章影响力具有的延时性和长效性,做好主题策划和组稿,推行单期特约主编形式,提高期刊的学术质量;对已经发表的组稿文章,编辑部需着重考虑如何发挥集群发表模式对期刊影响力的提升作用。编辑部还可开放办刊,请编委参与期刊的管理工作,共同促进期刊向好发展。