《六国论》教学设计

纪涛

【设计理念】

构建学习“支架”促进课堂教学

“支架”一词是以建筑工程中使用的脚手架作类比,用来描述促进学习者从被动学习走向独立学习的工具。支架理论认为:儿童能力的成熟是不同步的,那些还没有成熟的能力不能参与问题解决的,因而教师提供相应的学习支架将有助于学习者借助支架完成任务。

这堂课是扬州市第二届高研班的一堂教学展示课,规定用一课时完成《六国论》的教学任务。而《六国论》这篇课文无论从字词句这些“言”的角度,还是内容章法这些“文”的角度来看,对于高一学生来说都有不小的难度。同时作为一堂市级研究课,如果将教学内容仅仅定位在字句串讲和内容疏通的层面,显然是不够的,所以该教学设计将以读促写、训练思维,学习议论文基本的论证方法,明确议论文的基本结构作为一项重要的教学目标,这就会涉及到更深层次的思维训练。另外熟课如何新教?如何避免教者与听者的审美疲劳?这些都需要教学设计时创设课堂教学的亮点与抓手。因此,从课时安排、文本难度、教学目标以及教学创新等方面来看,《六国论》的教学设计面临着不小的挑战。

教学实践需要相应教学理论的支撑。为了应对设计《六国论》课堂教学时面临的挑战,笔者引入上述支架学习理论,在课堂教学中搭建以下的学习支架:

首先是解决文言字词的支架。为了应对这个挑战,教师总结好解决文言实词的常见方法:见形辩义、结构推导、位置判断、联想推断、语境推断。以此作为支架,解决学生在预习中未能解决的问题。在全班交流互動的过程中,教师以此支架为起点,给以方法的点拨。这样既节省了教学中处理字词的时间,又腾出了后续教学的空间。但因为学习基础、预习深入程度等因素的存在,学生在小组讨论交流后展示的所谓重难点字词其实大多并非是重难点,比如“与嬴而不助五国”中学生圈画的是“嬴”。教师授课时并未直接否定学生的展示,而是再次使用该学习支架,引导学生结合句子语境判定“嬴”字的语法位置,明确“嬴”是专有名词性的宾语,在文言翻译中是不必处理的。这样的处理方式因为学习支架的作用而显得更加顺畅、更加艺术。

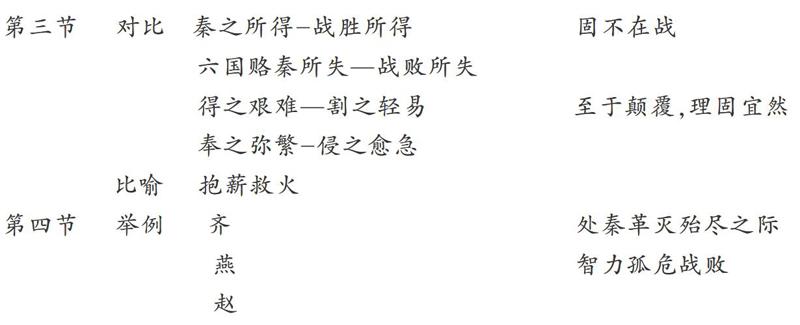

其次是搭建“鱼骨图”作为读写结合、训练思维的支架。我们阅读《六国论》这样的经典议论文文本,就是要以文本为范例,挖掘其思维训练的价值,学以致用,使之能够服务于今天的议论文写作。在教学设计中引入“鱼骨图”作为联系学生与文本之间的一个支架。它比传统的表格更为直观,昭示学生正如数根鱼骨才能支撑鱼的身躯一样,导致一个结果的原因必定是多维复杂的,我们必须要学会尝试从2-3个维度思考导致某一结果的各种原因,以期能够有效提升学生思维品质。同时这个教学支架的确立,使整个教学有了一个抓手,“追因求果”式的因果分析法通常是我们分析问题时的主要路径,而“鱼骨图”则能够将这种思维过程外显化,便于学生在阅读过程的思维的拓展与纠偏,也便于教师对这个过程的引导与介入。同时鱼骨图提炼出文本因果分析的议论框架之后,在此基础之上通过深度研读论据材料,明确论证方法,联系写作背景,进一步抽象出“引—点—析—联—结”的议论基本思路,完成了议论文基本论述思路的建构,为后续议论文写作奠定了基础。

最后是引入对照材料作为明确写作背景的支架。苏洵说他作文的主要目的是“言当世之要”,是为了“施之于今”,意思是行文要评论当世重大紧要的事件,并且能够在当今实施。今天我们阅读这篇文章,如何看待“施之于今”?如何明确文章的写作背景?基于此,本课设计了一个活动内容,即引入王安石变法的时代背景作为明确写作背景的支架。教学中将其和《六国论》的写作背景放在一起,让学生进行比照,通过提取文本提供的信息资源加以验证,抓住“为国者无使为积威之所劫哉”“苟以天下之大而从六国之故事,是又在六国下矣”,从而明确本文的写作背景。这个活动设计因为搭建了用以对比的支架,相比于单向投影关于背景知识的幻灯片更有冲击力,更能调动学生参与的积极性。

【教学目标】

1.了解和积累文言重点字词和文言句式。

2.学习议论文基本的论证方法,明确议论文的基本结构。

【教学过程】

一、导入

“覆压三百余里”的阿房宫,因为“楚人一炬”,而灰飞烟灭,杜牧在反思;鼓角争鸣、刀光剑影,地偏一隅的秦国吞并山东六国成了最后的赢家,苏洵也在反思。今天我们一起走进苏洵的《六国论》,看看他是如何看待这段史实,他又是如何论证自己的观点的?

二、检查预习,积累重点词句

1.检查预习作业:小组内部交流,对于自己不能解决的或认为是重要的字词,推一名代表上黑板板书,要求简明扼要清楚,句子不能整抄。

2.针对学生展示问题,组际互助,教师点拨。

预设举例:

思厥先祖父暴秦之欲无厌?摇

与嬴而不助五国李牧连却之

向使三国各爱其地 始速祸焉?摇?摇

胜败之数,存亡之理弊在赂秦

3.提供解决文言实词的学习支架——常见实词推断方法:

见形辩义:弊在赂秦(由“赂”的偏旁“贝”推出该字与“钱财”有关,再结合语境译为“割地”。)

结构推导:胜败之数,存亡之理(由“胜败”“存亡”的同义结构关系推出“数”与“命理”同义。)

位置判断:李牧连却之(谓语动词“退却”的动作是由宾语“之”发出,所以是使动用法。)

联想推断:始速祸焉(由“不速之客”推出“速”是“招致”的意思)

向使三国各爱其地(由“向吾不为斯役”推出“向”是“先前”的意思)

三、品读识体,研读体悟,领悟方法

1.《六国论》是一篇典范的议论文,“课文只是个例子”,课文是拿来用的。我们可以通过学习《六国论》,学习议论说理的基本方法。

2.提供理清论述思路的学习支架:为了理清《六国论》的论述思路,我们可以运用一个思维工具——鱼骨图。绘制鱼骨图时,我们可以先画出主骨、鱼头,代表我们的观点;再绘制鱼的骨架躯干,代表证明观点的诸多原因。

3.请大家利用鱼骨图根据《六国论》第一、二节内容,概括文章中心观点并思考作者是从哪些不同的角度分析“六国破灭”的原因。

学生绘制鱼骨图(黑板或实物投影展示)

明确(板书):

总结:不同的原因分类——内因、外因;直接、间接;主因、次因;正、反

4.鱼骨图只是一个骨架,一篇优秀的议论文除了完整顺畅的议论结构,还需要丰富的材料,以及将材料服务于观点的缜密论证。请大家根据文本3、4节内容补充上述鱼骨图。

明确:

5.提供明确写作背景的学习支架:议论文不仅要有观点、分析,还要有现实的针对性。请大家辨析下面两段话,看看哪一段是本文的写作背景。

①北宋四周强敌环伺,政策上求和,每年要向契丹和西夏上贡大量银两以及商品。这助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

②北宋为了加强中央集权统治,出现庞大的官僚机构和军队,同时辽和西夏的严重威胁,这些都使北宋开支巨大,入不敷出,阶级矛盾激化。

明确:第①句是本文写作背景

依据:为国者无使为积威之所劫哉!

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

总结:全文以这两句话收结,最终形成了一篇完整的议论文结构。

(引)—点—析—联—结(板书)

四、布置作业,延伸拓展

今天我们通过学习《六国论》,打开了议论文谋篇布局、立意阐述的一扇窗。课后请大家阅读贾谊《过秦论》、苏辙《六国论》、李桢《六国论》,结合本节课提供的学习支架,扫清文本里的字词障碍,在此基础上再看看这些文章在确立观点、展开分析、谋篇布局上面有哪些相似相异的地方?对你的议论文写作有哪些值得借鉴的地方?

[作者通联:扬州大学附属中学]