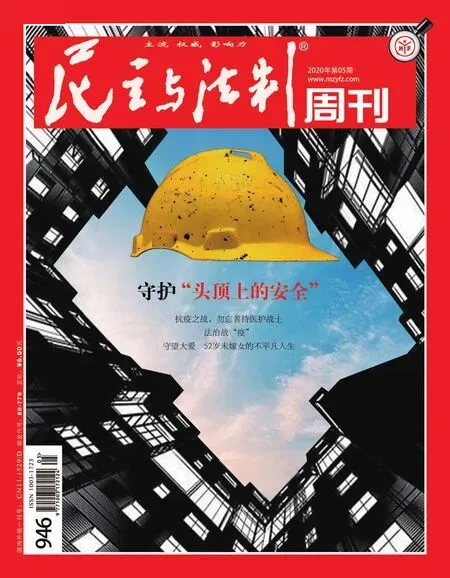

《守护“头顶上的安全”》系列报道之二把脉开方:猛药能否治好高空抛物沉疴?

——中国法学会“高空抛物坠物法治工作座谈会”侧记

>>东方IC供图

高空抛物被称为“悬在城市上空的痛”。

近年来,高空抛物伤人事件频频发生,不仅伤害他人的身心健康,而且影响大众的安全感和幸福感。如何改善高空抛物屡有发生的窘境?面对错综复杂的事后赔偿、追责,是否能有行之有效的处理方式?社会关注度极高。

2019年12月23日,第十三届全国人大常委会第十五次会议在北京举行。备受关注的完整版《中华人民共和国民法典(草案)》首次整体亮相。其中,民法典侵权责任编草案对高空抛坠物等内容进一步作了完善。

从各地发生多起高空抛物事件遭遇索赔难,到最高法出台司法解释明确高空坠物事件所需承担的责任,再到民法典草案中完善高空抛物相关内容,“高空抛物”如何处理的问题,从一个现实难题,变成了一件立法大事。

在此之前,2019年8月23日,中国法学会专门召开“高空抛物坠物法治工作座谈会”,研究讨论高空抛物责任承担问题。中国法学会党组书记、常务副会长陈训秋同志主持会议。

这场座谈会可谓阵容豪华、大咖云集,来自方方面面的顶级法学法律专家聚集一堂,围绕着这一立法问题,畅所欲言、各抒己见。

民法学界参与热情尤为高涨,共有8位专家参与座谈。包括中国法学会副会长、中国法学会民法学研究会会长、中国人民大学常务副校长王利明教授,《中国法学》总编辑、中国人民大学法学院教授张新宝,中国法学会民法学研究会副会长、清华大学法学院教授崔建远,山西大学法学院教授汪渊智,中国法学会民法学研究会常务理事、中南财经政法大学法学院副院长麻昌华教授,北京大学法学院教授王成,四川大学法学院民商法教研室主任王竹,华东政法大学国际金融法律学院院长、比较民法与判例研究所所长韩强教授。

行政法学界、刑法学界、诉讼法学界专家也踊跃参与,积极建言献策。包括中国法学会行政法学研究会会长、中国政法大学校长马怀德教授,中国法学会行政法学研究会副会长、清华大学法学院教授余凌云,中国社会科学院大学副校长、中国社会科学院研究生院副院长林维教授,中国刑法学研究会秘书长、北京师范大学刑事法律科学研究院教授刘志伟,中国刑法学研究会常务理事、中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,中国法学会案例法学研究会常务理事、北京大学法学院教授陈永生。

实务部门也十分重视,专门派出重量级专家参加座谈,包括全国人大常委会法工委民法室原巡视员扈纪华、北京市第一中级人民法院民二庭副庭长丁宇翔、北京市第三中级人民法院民一庭副庭长咸海荣。此外还有知名律师、北京市律师协会会长高子程。

整个会议气氛很活跃,讨论很热烈,有时观点针锋相对,有时互为补充想法,研讨效果超出会议预期。许多重要的意见建议都从一次次的思想碰撞中形成,积极推动高空抛物的立法进程。

破解高空抛物难题还需下猛药,在场的专家给出了不少良方妙药。

多措并举,破解高空抛物“全楼买单”难题

高空抛物经常会“全楼买单”?

根据现有侵权责任法的规定,高空抛物,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

实践中,有人形容此款规定是“一人得病,全楼吃药”。

这一规定,在出发点上是为了照顾受害人的权益,但在现实中却造成了一种双重的消极局面。一方面,由于“连坐”往往只是民事赔偿,造成有关故意或过失伤人者的刑事责任被架空,大大弱化了法律该有的威慑力,增加了侵害人的侥幸心理;另一方面,由于有可能加害人集体给予补偿的责任兜底机制在,也容易淡化执法机关执法意识,对于找出具体侵害人动力不足,从而难以杜绝和稀泥的倾向。

破解高空抛物“全楼买单”,关键难点在准确查明责任人。

在民法典立法过程中,应该在这方面打上更契合现实的制度“补丁”,作出更有针对性的规定,进一步明确相关人员应当承担的民事责任。既增进全社会对高空抛物行为性质的认识,也让具体责任的厘定更具刚性和公平性,真正从法律上堵住“城市高空风险”的后门。

对此,王利明建议,增加规定高楼抛物致人损害后,首先由有关机关及时查明行为人。现行侵权责任法规定的“难以确定具体侵权人的”,经常使人误以为确定具体侵权行为人的义务是由受害人承担,受害人不能查明具体的侵权行为人,才能适用该条规定,这就不利于对受害人保护。因为在高楼抛物致人损害的情形下,通常涉及刑事犯罪,查明具体侵权行为人应当是公安等部门的义务。因此,公安机关等机构有义务依据法律规定及时查明行为人,从而依法追究行为人的责任,并由行为人对受害人作出赔偿。

他还建议增加物业服务企业违反安全保障义务的责任。即便存在高楼抛物或高楼坠物致人损害的行为,但是无论是否能够查明行为人,物业服务企业只要违反了其应尽的安全保障义务,则应当依据侵权责任法第37条承担相应的补充责任。例如,公共区域内的墙皮有脱落、坠落的危险时,物业服务企业没有及时消除该隐患,导致墙皮脱落、坠落致人损害,此时,物业服务企业没有尽到安全保障义务,也应当承担责任。

麻昌华建议对侵权责任法第87条进行调整,强化责任承担者的追偿权、受害人的公力请求权、救济的多元化。

他主张,条文可具体设计为:从建筑物中抛掷物品造成他人损害的,抛掷物品的人应当承担侵权责任;建筑物的所有人或使用人承担连带责任。

从建筑物上坠落的物品造成他人损害的,建筑物的所有人或使用人应当承担侵权责任。难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

他认为,建筑物的使用人承担补偿责任后,可以向具体侵权人追偿。抛掷物品或坠落物品致人损害的事故发生后,公安机关应当立案侦查,寻找物品的抛掷人或坠落物品的所有人,并按治安管理处罚法的规定给予相应的处罚;构成犯罪的,追究致害人的刑事责任。公安机关在通过当时的技术手段仍无法确定致害人的,作结案处理,告知受害人可按本条规定提起民事诉讼。

对此,国家民政部门应按相关法律规定将受害人作为帮扶对象进行救济,给予相应的补偿。

重磅出击,对高空抛物进行刑法规制

高空抛物、坠物成为公众头顶上方的“不定时炸弹”,这些行为不仅在社会上营造了一种不安全的氛围,更是严重危及社会公众的人身、财产安全。作为最为严厉的规制手段,刑法如何完善对高空抛物、坠物行为的司法反应,是否需要针对性地修正现有的刑事立法,一时间成为社会舆论关注的焦点所在。

在刑法修正案中,在明确抛掷物品类型和重量、抛掷高度等条件的前提下,应将“高空抛物”行为作为刑事犯罪予以惩治。公安机关应加大对高空抛物、坠物案件的调查、侦查力度,依法及时准确查明相关案件的责任人,查明之后,该承担什么责任就要承担什么责任、严格执法。

陈永生认为高空抛物入刑符合刑法法理。根据刑法理论,高空抛物砸死、砸伤他人完全符合过失致人死亡罪、过失致人重伤罪,甚至(间接)故意杀人罪、(间接)故意伤害罪的构成要件。

他强调,高空抛物入刑的实践意义有利于解决被害方举证能力不足的问题。如果作为刑事案件立案,由于警方在刑事诉讼中可以采用大量侦查手段,如调取视频监控、强制讯问等,因而更有可能查清案件事实。有利于减少高空抛物案件的发生。实践中,此类案件目前通常是作为民事案件立案,由于民事责任通常只是赔钱,对抛物者的威慑力不足,而刑事责任意味着判处刑罚,留下犯罪记录,对抛物人影响很大,威慑力更强。有利于保障被害人获得赔偿。按2012年修正的刑事诉讼法的规定,轻罪案件可以和解,如果抛物人积极赔偿被害人损失可以不追究刑事责任,这有利于促使抛物人积极赔偿被害人损失。

林维认为,刑罚手段的充分运用仍然是减少乃至杜绝此类行为的最重要、最有效手段之一。

高空坠物行为从主观责任上,可以分为故意和过失两种。前者主要是指行为人明知高空抛物会发生危害社会的后果,仍然希望或者放任这一后果的发生。对于故意高空抛物的行为,主要涉及的罪名包括故意杀人罪、故意伤害罪乃至以危险方法危害公共安全罪。如果行为人针对特定人员,其行为也并不涉及公共安全的危害,后果呈现可以控制的性质,考察其故意的具体内容,其行为完全可以构成故意伤害罪、故意杀人罪等罪名。在其行为针对不特定多数人的公共安全情况下,例如为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、无事生非等动机,完全放任高空抛物的危险性,或者就是希望危害公共安全后果发生的,毫无疑问可以成立刑法第114条的以危险方法危害公共安全罪。需要注意的是,在直接故意的情形下,即使没有造成所希望的实际后果的,仍然可以对抛物行为人按照犯罪未遂认定。

在过失的场合,按照不同的情境、不同的因果关系、不同的发生领域等,可能涉及更多罪名。在发生实际后果的情况下,除了过失致人重伤罪、过失致人死亡罪等外,仍然具有成立过失以危险方法危害公共安全罪的可能。同时,高空坠物如果发生在生产作业过程中,例如在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成严重后果的,成立重大责任事故罪。又如,高空坠物如果发生在教育设施中,如果属于明知校舍或者教育教学设施有危险的,而不采取措施或者不及时报告,致使发生重大伤亡事故的,得以成立教育设施重大安全事故罪。同时,也要特别加强建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的相应责任,如果高空坠物确属上述主体违反国家规定,降低工程质量标准的原因,因而造成重大安全事故的,可构成工程重大事故罪。

考虑到过去一段时间我国建筑物的设计、施工质量以及老化问题,应当在全国范围内进行建筑工程质量的回查,要求包括建筑物所有权人、物业管理部门、建设单位等相关单位切实履行后续的检查、维护、加固等责任,并明确告知一旦发生后果所应承担的法律责任。

为了惩罚此类行为,必须注意的是,在遵循罪刑法定原则的前提下,应当适当灵活地注意适用的场景,考虑到存在着多个刑法规范的适用可能性。

多管齐下,积极发挥行政执法的作用

按照法律的规定,承担刑事责任、行政责任,都不影响民事责任的承担。在高空抛物行为不构成犯罪的情况下,行政处罚也具有一定的威慑力。

对此,马怀德认为,解决高空抛物问题必须多管齐下,重点放在立法、执法和法治宣传教育上。

第一,应当修改治安管理处罚法和刑法,将高空抛物等严重危害公共安全的行为确定为违法犯罪行为,从立法上阻却抛物等危险行为发生。目前治安管理处罚法第三章“违反治安管理的行为和处罚”第二节“妨害公共安全的行为和处罚”中并无此类条款,对于高空抛物行为缺少违法行为的认定依据。现在正值治安管理处罚法修改当中,建议在“妨害公共安全的行为和处罚”一节第35条中增加一项作为第五项:有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款:“高空抛物或者未采取安全措施造成悬挂物脱落致人受伤或者财产损失的。”

第二,应当修改建筑法相关建设标准,明确高层建筑阳台必须封闭,窗台必须达到一定高度,落地窗只能在上方开窗,且采用向上开窗方式,高层建筑物玻璃应为不易破碎的防爆玻璃,等等,从建筑构造和技术上增加从高层抛物的难度。

第三,公安机关加强安全监控措施,对所有高层建筑加装视频监控探头,在保障居民隐私前提下,实现对高空抛物行为的实时监控,便于对高空抛物违法行为的取证和处罚。

第四,加强法治宣传教育,让所有公民认识到高空抛物行为的违法性质,自觉遵守法律,避免发生高空抛物行为。

余凌云认为,国家权力介入高空坠物行为是符合国家保护义务理论的。高空坠物行为对公民人身权利和财产权利均带来可能危险或实质的损害,需要国家予以干预,从而保障公民基本权利。行政措施是国家干预社会最为常见的规制手段之一。在高空坠物中,同样应当积极发挥行政权的作用。这在香港、新加坡已经有所实践。

高空坠物是由于物品所有人或管理人对高空物品未予妥善管理而间接造成的。从行政机关的角度来看,应当建立全过程的防范和处理机制。一是事前通过审批防范危险。二是事中通过检查管控风险。应当强化环保部门、城管部门的安全检查责任,必要时可效仿香港和新加坡的模式,安装相应监察系统,及时对高层建筑的构件、悬挂物和搁置物等进行检查,发现可能存在危险的,责令所有人或管理人及时改正。三是事后通过处罚预防和控制危险。通过处罚规则的建立,对于高空坠物的所有人或管理人及时予以惩处,以防止其再犯。四是通过行政指导建立保险制度,保证被害人的损失得以赔偿。由保险监管部门对保险金额和保险费用作指导性规定。

司法为民,加大高空抛物、坠物审判实践研究

在高空抛物、坠物案件的审理实践中,诸如诉讼耗时长、抛物行为人查找难、打击弱,受害人救济不及时不充分,承担补偿责任的无辜居民范围过广等问题也是备受关注。

解决这些问题,急需加快加大审判实践研究,依法解决高空抛物坠物引发的民事纠纷,有力保护公民合法权益,对构成犯罪的依法定罪量刑。

丁宇翔认为,高空坠物案件处理中的难点问题主要是,被告确定的难度较大,现行侵权责任法第87条将高空坠物的被告锁定为“可能加害的建筑物使用人”,这一范围是比较确定的,但实践中往往面临操作困难、诉讼耗时较长,由于被告很可能人数众多,程序推进的各个环节都会比普通案件耗费更多时间,很难做到服判息诉,高空坠物案件的绝大多数被告既无过错,也没有实施任何行为,但却被判决承担责任。于是,很多自觉无辜的被告都非常抵制判决,也不会主动履行判决,社会效果不好。

治理高空抛物乱象需要综合施策,加大刑事侦查介入的力度,对于受害人无法确定侵权人的高空坠物致害案件,应当考虑纳入刑事案件范围,由公安机关介入侦查。暂时维持或适度限制侵权责任法第87条,为高空坠物致害的系统化规制赢得时间;适度强化物业企业的安保义务,抓住民法典编纂的契机,在侵权责任编中,规定物业服务企业的安全保障义务;在严格保护个人信息的前提下,加大公共场所的摄像设施普及力度。

咸海荣指出,此类案件审理时裁判尺度和标准存在差异,审判实践中困惑和难题不少。

比如侵权责任法第87条适用公平原则,由特定人分担损失给予补偿,特定人中确有无辜者,让其承担责任、应在多大范围内承担?

针对此问题,咸海荣举出了一份判词,他认为这代表了大多数法官的意见,“侵权责任法第87条是对于不明抛掷物给受害人造成损失时的一种补偿责任,其立足点在于公平原则而非权责明确的赔偿原则。既然是基于公平的补偿责任而非赔偿责任,在确定补偿问题时就应该考虑到风险社会的风险均担原则。在受害人让多数无辜的人负担其损失时,其自身亦应承担风险社会的不确定损害。同时,还要顾及到普通大众的人情法理,对承受无辜补偿义务的各被上诉人的合情合理的意见亦需认真加以权衡。”

座谈会的召开,引发了国内多家主流媒体的关注。《民主与法制时报》开设专版,用了多达3个版面刊发了专家发言,《法制日报》、中央电视台新闻频道法治在线栏目和新闻1+1栏目进行了专题报道。新华社、《人民日报》等权威媒体也对座谈会的研究成果进行了报道,在全社会掀起了一轮讨论高空抛物问题的高潮。最终,最高人民法院《关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》应运而生。