经胸壁B 超定位法在新生儿PICC 置管中的应用效果

王巧洪 王婉洪 李俊辉 黄小玲 杨朝容 袁丽珊 黄育丽

广东省揭阳市人民医院新生儿科,广东揭阳 522000

近年来,经外周静脉中心静脉置管(peripherally inserted central catheter,PICC)已较为用于产新生儿的救治[1-2]。置管后,为确保安全,须确认PICC 尖端位置。而利用体表外测量结合操作者经验初步预估导管长度,置管后X 线拍片定位尖端位置是目前临床常用的方法[3-4]。但由于该方法置管时无任何引导措施,容易发生导管头端的异位,需重新建立无菌区进行位置调整,增加了患儿的感染概率,不利于患儿的康复。欧洲指南推荐中心静脉输液工具[5]需在置管术中进行定位,即实时尖端定位,该方法可避免导管异位所致的风险,减少患者及医护人员X 线暴露以及反复多次调整导管位置所产生的费用、风险,节约了时间及成本[6]。故本研究拟通过直接的经胸壁超声心动图实时引导下进行新生儿PICC 置管,并对其应用效果及安全性进行分析,旨在为该技术在临床上的应用推广提供相关数据。

1 对象与方法

1 研究对象

选取2018 年6 月~2019 年5 月于广东省揭阳市人民医院(以下简称“我院”)新生儿科进行PICC 置管治疗的新生儿66 例作为研究对象,根据随机数字表法将其分为试验组(33 例)和对照组(33 例)。对照组常规穿刺置管后,X 线拍片定位尖端位置;试验组经胸壁B 超定位后,进行常规穿刺置管,X 线拍片定位尖端位置。两组的一般临床资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性,见表1。本研究经我院医学伦理委员会审查批准,所有患者家属均签署知情同意书。

表1 两组患儿一般资料及置管部位比较

1.2 方法

1.2.1 操作流程 本研究由2 名具有PICC 穿刺资格的护士为需要进行置管的新生儿行PICC 置管。置管前,B 超医生将中低频率的探头放置在患儿胸壁上,通过屏幕显示观察到患者右心房及上腔静脉,并做好标志,按常规方法为患儿实施PICC 穿刺,穿刺成功后送导管至预定长度,抽有无回血,确定导管在静脉内,B 超医生再次将探头放于患儿胸壁标志位置,通过屏幕显示观察导管尖端位置是否在上腔静脉,操作护士实时调整导管长度,以到达置管的最佳长度,置管后进行固定,于我院放射科行床旁X 线定位。最后统计两组置管从穿刺到完成的操作时间并分析。

1.2.2 导管尖端位置评估标准 导管尖端位置以床边X 线定位为“金标准”,根据2016 年版美国静脉输液护士学会(Infusion Nurses Society,INS)实践标准,推荐PICC 尖端应位于上腔静脉的中下1/3 段靠近上腔静脉与右心房的交界处,胸片显示导管尖端位于第5~7 胸椎,表明PICC 尖端应位于上腔静脉中下1/3 段或上腔静脉与右心房的交界处,即为正常位置,而置管后拍摄X 线片示导管头端不在上腔静脉或下腔静脉,而进入颈内静脉等其他血管或心脏其他部位,即为导管异位。

1.2.3 两组患儿置管后的并发症情况观察 置管后对两组患儿进行相同标准的常规护理,重点检查患儿局部皮肤情况及置管侧肢体整体状况,如发现穿刺部位发红出血、穿刺侧肢体肿胀、导管脱出、静脉炎等情况要及时记录并对患儿进行相关诊治,后期对相关数据进行统计学分析。

1.3 统计学方法

采用SPSS 13.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差()表示,两组间比较采用t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

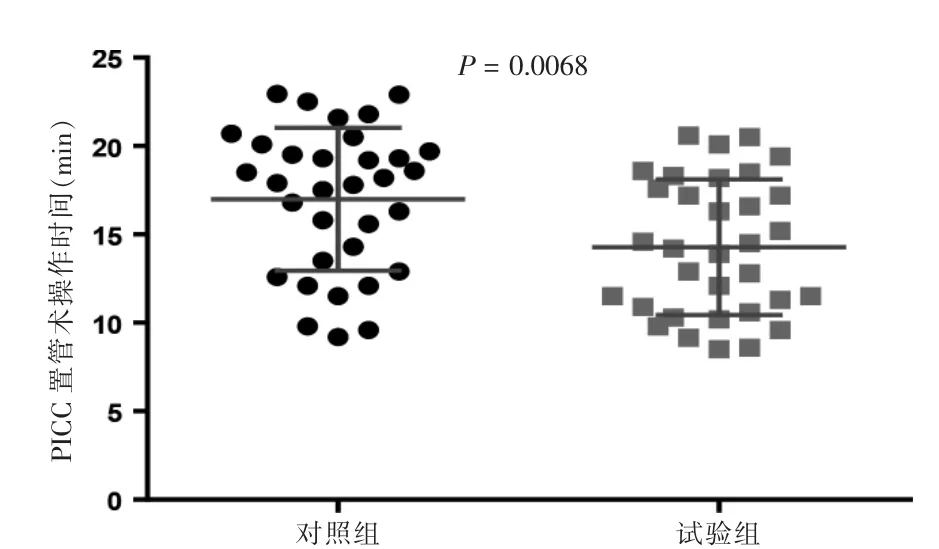

2.1 两组PICC 置管从穿刺到完成的操作时间比较

试验组PICC 置管操作时间短于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见图1。

图1 两组PICC 置管术操作时间比较(n=33)

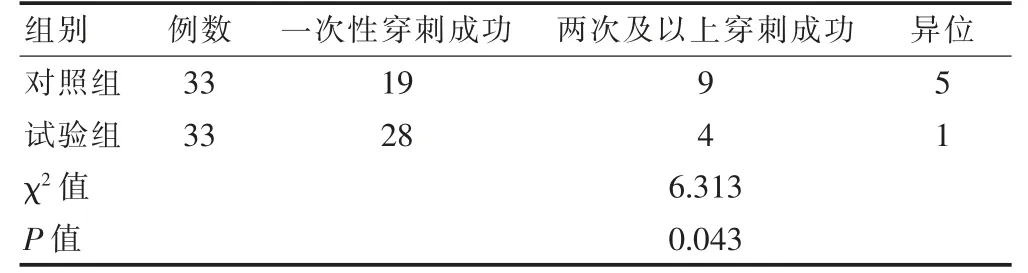

2.2 两组PICC 置管完成效果比较

实验组的PICC 置管完成效果优于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组PICC 置管完成效果比较(例)

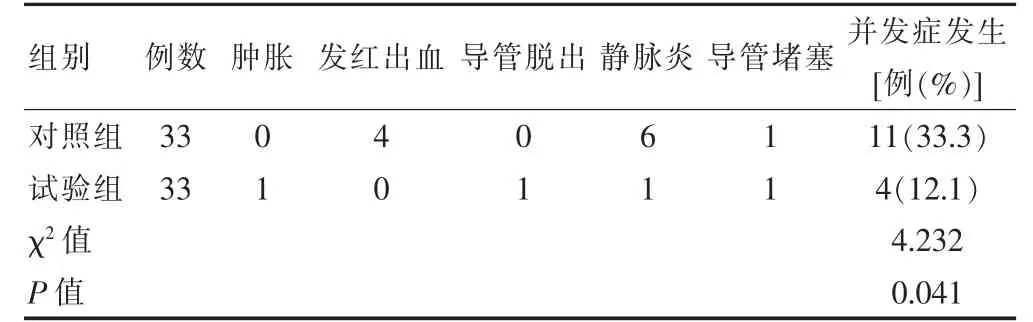

2.3 两组新生患儿置管后并发症情况比较

试验组的PICC 置管后并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

3 讨论

近年来,国内开始尝试使用实时超声引导下进行PICC 取得了较好的效果,尤其适用于对静脉受损及难以裸视观察者[7-10]。超声定位导管尖端位置具有以下优点:准确率高,可以在置管中或者置管后记录导管尖端位置并可以作为图片保存,可适用于任何患者[11-12]。经胸壁超声心动图可以通过直接或间接方法,定位导管尖端位置。直接法是指将中低频率的探头放置在患者胸壁上,通过屏幕显示可以观察到患者右心房及上腔静脉下部、下腔静脉是否存在导管[13]。Tauzin等[14]及Jain 等[15]将该方法应用于极低体重新生儿PICC 置管中,在肢体运动及体位改变时视觉化影像精确,可以精确定位导管尖端位置。

表3 两组新生患儿PICC 置管后并发症发生率比较(例)

在本研究中,经胸壁B 超定位法应用于新生儿PICC 置管中的试验组所用的置管操作时间以及异位率较对照组明显减少,并且试验组的一次性穿刺成功率明显高于对照组,这说明经胸壁B 超定位法应用于新生儿PICC 置管是安全有效的并且有利于减轻患儿及患儿家庭的痛苦和医疗花费。另外,PICC 置管后常出现各种形式的并发症[16];相关研究表明,新生儿PICC 置管后引起导管相关并发症的发生率比成人高,为10%~57%[17-19]。在本研究中,应用经胸壁B 超定位法的试验组的并发症发生率较低为12.1%,低于对照组的33.3%,并且在穿刺部位发红出血及静脉炎发生率上,试验组显著低于对照组,这也进一步提示B 超引导下,PICC 对血管刺激小,能够有效减少PICC 相关并发症,为今后B 超下引导下PICC 置管提供了理论依据。有研究指出,穿刺部位发红出血一般多是由于创伤性穿刺、穿刺不当以及穿刺后活动过度等造成的[20]。常规PICC 置管缺乏定位引导,常常估错穿刺位置或有测量误差而造成一次性穿刺失败或异位穿刺,而连续多次的穿刺极易造成局部红肿[21]。同时新生儿静脉炎的发生也受多种因素的影响,如新生儿的应激反应敏感性、血管的受损程度、血管的自我修复能力等[22]。相关研究报道,早产或低出生体重的新生儿,机体的免疫调节能力差,置管时受到导管的机械刺激后,其创伤应激反应敏感性加强,而其血管的自我修复能力不足,容易造成血管壁水肿、充血及损伤,且恢复缓慢,易引起静脉炎的发生[23]。试验组在应用经胸壁B 超定位法后,提高了穿刺的准确性,减少了穿刺次数,降低了刺激血管的频率,从而减轻了血管的应激反应,降低了静脉炎的发生。

综上所述,经胸壁B 超定位法应用于新生儿PICC 置管中,能显著提高穿刺准确率,降低异位率,效果明显,并且并发症发生率低,尤其在穿刺部位发红出血及静脉炎的发生上,其发生率显著降低,安全性强,在临床的应用上具有较大的潜能。