慈禧为何能稳操权柄48年?

子珊

“辛酉政变”发生在咸丰十一年(1861年),是君权和相权的一次巨大冲突,最终以君权取胜告终,使清朝体制发生了重大改变。

当时,清王朝正值内忧外患之际,慈禧太后叶赫那拉氏联手道光皇帝第六子恭亲王奕訢,进行了一场政治豪赌。二人发动宫廷政变,扳倒了咸丰皇帝的“赞襄政务王大臣”——载垣、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡源、杜翰、焦佑瀛八位辅政大臣,改由两宫太后垂帘听政、帝胤贵族担任议政王及军机大臣。

后来慈安太后钮祜禄氏去世,恭亲王失势,慈禧太后把控清廷大权,后独揽朝政局面长达48年之久。其间,整个大清帝国民生凋敝,又饱受列强凌辱,曾辉煌一时的清王朝,由此逐渐走向衰落与灭亡。

咸丰皇帝病逝留下托孤遗诏

咸丰皇帝爱新觉罗·奕詝是清朝第九位皇帝,其在位11年间,清王朝饱受内忧外患,内有太平天国运动和捻军起义,外有英法联军入侵。此间,清廷签署了丧权辱国的《天津条约》《北京条约》;举世闻名的圆明园也在被洗劫之后,又惨遭焚毁。

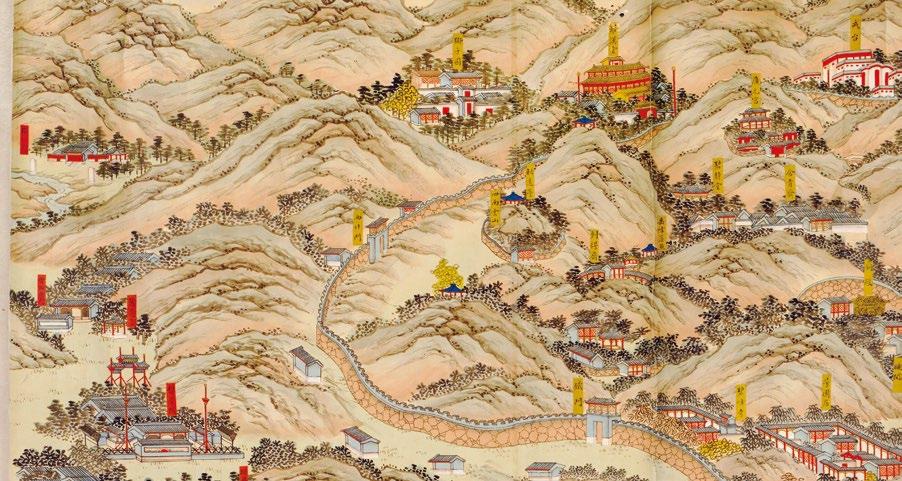

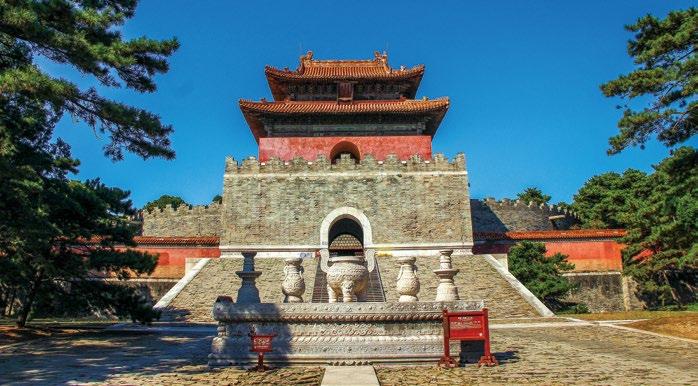

咸丰六年(1856年),第二次鸦片战争爆发,四年后英法联军逼近北京城,咸丰皇帝带着皇后钮祜禄氏(后来的慈安太后)、懿贵妃叶赫那拉氏(后来的慈禧太后)以及一班亲信,匆忙逃往热河行宫(即承德避暑山庄),留下恭亲王奕訢向侵略者求和。

咸丰十一年(1861年)七月十六日,病危的咸丰皇帝立下遗嘱:立六岁独子爱新觉罗·载淳为皇太子,任命怡亲王载垣、郑亲王端华、大学士肃顺、额驸景寿以及四位军机大臣等八人为“赞襄政务大臣”,俗称“八大臣”;鉴于康熙初年曾出现辅政大臣鳌拜专权的先例,咸丰帝将“御赏”玺赐给皇后,“同道堂”玺交给皇太子载淳,但基于太子年纪尚幼,则由其生母懿贵妃代管,辅政大臣所拟上谕必须加盖这两方印章才能奏效。由此一来,皇后、懿贵妃以及八位赞襄政务大臣,将联合辅佐载淳,互相牵制,以避免专政。

七月十七日,咸丰帝病逝。次日,咸丰帝入殓后,载淳以同治皇帝之名义,尊皇后钮祜禄氏为母后皇太后,尊懿贵妃叶赫纳拉氏为圣母皇太后。然“而,咸丰皇帝没想到的是,其临终前思虑再三而设立的“八大臣”托孤体制,本是为了制衡权力,却在自己去世后不久就瓦解,并引发了一场巨大政变。这场政变不仅使国家的权力运行机制发生改变,更改变了近代中国的历史走向。“八大臣”、两宫太后、恭亲王三方势力明争暗斗,在清廷掀起了巨大波澜。

叔嫂”密谋清廷一夜变天

咸丰十一年(1861年)八月一日,恭亲王获准赶至热河行宫,叩谒咸丰皇帝的梓宫(即棺材)。相传在此期间,恭亲王曾化妆成萨满,在行宫面见了两宫太后,密定政变计策,并确定于其返京后即刻发动。

为确保政变顺利,恭亲王做了周密的布置:取得北方清军两大统帅的支持;重组成以自己为首的中央政权,以从声望和资历上压制“八大臣”;营造舆论声势,部署亲信大臣陆续上奏“垂帘听政”之建议,并拟好相应谕旨,以便随时发布;处理外交夷务,确保英法联军从中国沿海地区撤军;维持社会秩序,布置救济饥民事宜,保证北京社会稳定……凭借着自己的政治势力及缜密的心思,恭亲王在政变前抢夺先机。然而,“八大臣”毕竟是由咸丰皇帝亲自任命,八人在官场上都有深厚的人脉,实力不容小觑。

一场你死我活的权力之争,正蓄势待发。

咸丰十一年(1861年)九月二十三日,咸丰皇帝梓宫从承德起灵驾返京。两宫太后和同治皇帝一行,以皇帝年龄小、两太后为年轻妇道人家为借口,与皇帝梓宫兵分两路回京。二十九日,同治皇帝和两宫太后一行因走小路捷径,所以比灵驾提前四天抵达京城。紧接着,两宫皇太后便在大内召见恭亲王等人。

九月三十日,发动政变。慈禧太后及恭亲王以迅雷不及掩耳之势,处置了“八大臣”:将英法联军入侵北京、圆明园被焚掠、皇都百姓受惊、咸丰皇帝被迫出巡等时间的政治责任,全扣到“八大臣”头上。慈禧太后及恭亲王二人,之所以要迫不及待地处理“八大臣”,是因为载淳将于十月九日正式举行登基大典,届时不仅普天同庆,还会大赦囚犯。如果拖到那个时候再处理,不仅与喜庆的气氛不符,还会因诛杀先朝大臣,使新帝遭受非议,不利于稳定根基。

十月一日,恭亲王奕訢被任命为议政王、军机大臣,大学士桂良、户部尚书沈兆霖、侍郎宝鋆、文祥则被任命为军机大臣。随后,军机大臣文祥奏请两宫皇太后垂帘听政。三日,皇帝梓宫至京。五日,更改年号“祺祥”为“同治”。六日,慈禧、奕訢給“八大臣”拟定了以下罪名:矫诏自命、结党犯上、挑拨离间、擅用御物、违抗命令,诏赐载垣、端华在宗人府自尽,肃顺处斩,罢去景寿、穆荫、匡源、杜翰、焦祐官职。

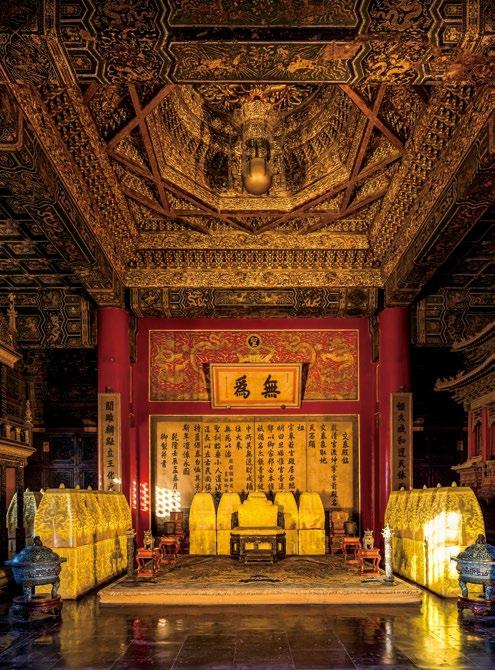

十月九日,载淳在太和殿继皇帝位。

太后垂帘听政清朝走向灭亡

十一月一日,两宫太后正式在养心殿实行垂帘听政,二人之座与同治帝的宝座,仅有一张黄幔之隔。后来,为使垂帘听政更具合法性,奕訢等人还特意制定了《垂帘章程》。

执政初期,同治帝和两宫太后在议政王奕訢的辅佐下,整饬吏治,重用曾国藩、左宗棠、李鸿章等汉族地主武装;又在列强的支持下,先后镇压了太平天国、捻军、苗民等起义,缓解了清廷的统治危机,使清王朝得到暂时稳定。

事实上,相较于前后两朝,同治时期是清朝末期为数不多的“好时机”:对内,处于“太平天国”与“义和团”两次重大社会动荡之间,对外,处于英法联军与八国联军两次入侵之间,这就如同处在两次大风暴中间的缓冲期。因此,同治帝继位不久,便开始推行“同治新政”,即“洋务运动”,清廷迎来了短暂的改革和开放。

“同治新政”的重要措施包括:设立总理衙门、指派朝廷官员出国考察、设立同文馆、选派留学生出国学习西方文化以及兴办近代军工厂。纵观同治时期的新政,无论是在清朝还是在中国古代历史上都是第一次,客观上促进了中国近代化的进程。

然而,好景不长。同治十三年(1875年)一月,同治帝病逝。因无子嗣继位,慈禧太后立同治帝年幼的叔伯兄弟载湉为帝,改年号为“光绪”,两宫太后垂帘听政再次得逞。光绪七年(1881年)三月十日,慈安太后暴崩于钟粹宫。光绪十年(1884年),慈禧太后发动“甲申易枢”罢免议政王奕訢,慈禧太后开始独揽清朝大权。

光绪十五年(1889年),光绪帝成年亲政,慈禧太后退隐颐和园。光绪二十年(1894年),醇亲王爱新觉罗·奕譞以慈禧六十寿辰拟在颐和园举行盛大庆典为由,挪海军经费,缮修颐和园,布置景点,广收贡献。这一年,适逢日本发动中日甲午战争。光绪主战,慈禧也主战,并说“不准有示弱语”。但是,当有人提出停止颐和园工程,停办景点,移作军费的时候,慈禧却大发雷霆,说出了“今日令吾不欢者,吾亦将令彼终生不欢”的荒唐话。慈禧太后的爱慕荣华、肆意妄为让中国陷入生死存亡的危机中,最终甲午战争失败,签订了中国历史上空前屈辱的《马关条约》。

甲午战争失败后,列强掀起瓜分中国狂潮。为了救亡图存,资产阶级改良派发起“维新变法”,史称“戊戌变法”。对于变法,慈禧希望国家变得强大但又担心光绪会借变法脱离她的控制,最初她表示支持,但随后又把军权和用人权都紧握在自己手中。相传,光绪帝曾让袁世凯派兵包围圆明园欲杀太后,慈禧等人便发动了“戊戌政变”,囚禁光绪帝,处斩“戊戌六君子”。此后,慈禧再度训政十年,美其名曰“慈恩训政”。

慈禧太后晚年训政时期,中国北方爆发义和团运动,慈禧在剿灭镇压失败后希望利用义和团对抗列强,并对列强宣战,但是八国联军没有停止攻击。光绪二十六年(1900年),八国联军攻入北京,慈禧带着光绪帝、皇后叶赫那拉·静芬等人逃往西安,令奕劻、李鸿章为全权大臣,与列强进行谈判,将战争的责任推到义和团身上。同年9月7日,清廷与11个帝国主义国家签订了《辛丑条约》。

光绪三十四年(1908年)十一月十四日,光绪帝驾崩,大行皇帝无嗣,年已73的慈禧立醇亲王载沣为摄政王,其三岁幼子溥仪为帝,年号“宣统”,慈禧被尊为“太皇太后”。次日,慈禧太后在仪鸾殿病逝,享年74歲,结束了长达48年的垂帘听政。至此,曾经辉煌的清朝受尽内忧外患的摧残,走向了灭亡。