我之所见“妇人启门”图

□张雅男

“妇人启门”图的主要特征是一扇假门,门扉半开,一女子半身探出门外。这种图像最早可以追溯到东汉,在宋、元最为流行,一直延续到明、清。就目前发现而言,“妇人启门”图形式多样,“妇人”的具体形象表现为仙女、女侍、男侍、孩童、僧人等,启门也有向外与向内之不同。根据“妇人启门”图在整体构图中的位置,可分为三种类型,第一种是只有门和“妇人”;第二种在第一种基础上加了上下两层楼阙,楼阙上下兼有假门,“妇人”的位置可在楼上,也可在楼下;第三种是在第一种或第二种的基础上加了门外的神兽、车马、行人等场景。根据门开启的状态,可分为左门闭、右门开,右门开、左门闭或左右门全部半开。就目前掌握的资料来说,主要是前两种形式,第三种较少。只有一扇门开启时,通常是“妇人”探出半个身子,但也有例外,如东汉晚期荥经陶家拐砖室墓[1]石棺虽只开左门,但是“妇人”全身站于门外。两扇门都开时,通常是“妇人”全身站于门外,但也有例外,如内蒙古敖汉旗下湾子辽代墓[2]北壁绘有“妇人启门”图,两扇门都半开,“妇人”通过左门透出半个身子。根据妇人与门的相对位置,又可细分为半身像与全身像,也就是学术界所说的启门、掩门、倚门三种形式,但是何种形式为启门,何种形式为掩门或倚门,学术界没有明确定义。无论是启门、掩门还是倚门,都是一种开门的状态,因此本文为研究方便,就使用“妇人启门”这一术语来统称这一类图像。

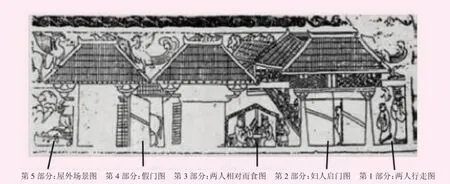

图一 四川芦山王晖墓石棺上的“妇人启门”图

一、“妇人启门”图含义与“妇人”形象的演变

“妇人启门”图最早出现于汉墓中的石棺与画像石上。“妇人”为仙女形象。如四川芦山王晖墓[3]石棺前端就是一个长翅膀的仙女(图一),她轻开左门,手抚右门而立,衣角向上飞扬,呈现一种动态的美感。

汉代的“妇人启门”图很少独立存在,通常是作为画面的一部分,与之伴随存在的有神兽、小鬼、车马出行、宴乐等景象,营造出一种天境的生活氛围。如重庆云阳县旧县坪遗址“汉巴郡朐忍令广汉景云碑”[4]正中有一扇假门,假门左侧是一个小鬼,小鬼蹑手蹑脚地向大门走去,右侧有一个神兽,昂首挺胸,双翅升展,右爪微抬,向着小鬼呈起飞状态,仿佛只要小鬼再敢上前一步,神兽就立马将其制服。中间假门左扇门大开,右扇门紧闭,一位“妇人”手扶右门而立,向外张望,像是在观察门外的一切,以确保门内的安全(图二)。

江苏邳县缪宇墓[5]前室西额画像(图三),依据画面布局,可分成五部分。从右至左依次是两人行走图;妇人启门图;两人相对而食图,后有一人端着食盘,再后面是一座楼梯,有两人扶梯而上;假门图,门半开,门内露出马尾与马的后蹄;车马出行图,屋顶上的马带有翅膀。其中1、3 两部分运用的是透视法来表现屋内的场景,2、4 部分用假门、“妇人启门”、半匹马的形象来说明屋内与屋外的空间位置关系,第5 部分则完全表现的是屋外的场景,这样一来就构成了一幅完整的生活画卷。但是这幅生活画卷因屋顶的天马而显得神秘、梦幻,也与现实真实生活有了本质的区别。

图二 汉巴郡朐忍令广汉景云碑上的“妇人启门”图

图三 江苏邳县缪宇墓前室西额画像

“妇人启门”图在汉代不是一个独立的构图样式,即使在石棺等这样的小面积载体中,总有一些附属图样来辅以阐释整体图像的含义。而在墓壁等这种大面积载体中,“妇人启门”图仅是作为整体构图的一部分。它的重要作用一方面是用开启的门与“妇人”形象来显示居住环境的空间感,使平面化的绘图有了立体效果,增加了空间的纵深度。另一方面是用假门与“仙女”形象来区别生前世界与死后世界。也就是说,汉代的“妇人启门”图主要反映的是死后的理想生活。这种寓意与汉代神仙体系密切相关,仙境的图像大量用于装饰墓室,死亡不再是生命的终结,反而成为一种升华。

到了魏晋南北朝,一方面由于常年战乱,另一方面由于贵族奉行简葬之风,故“妇人启门”图发现较少。其中最精美、艺术研究价值最高的当数忻州九原岗北朝壁画墓[6]中的“妇人启门”图(图四),这幅壁画位于甬道前端墓门上方的门墙正面,主体结构是一个彩绘的木结构门楼图。

该壁画中的建筑为大出檐庑殿顶式屋顶,正脊两端是两个向上倒卷的巨大鸱尾,鸱尾绘制得极其夸张,有意与现实建筑做一定的区别。斗栱为人手交叉的重叠斗栱,显然是故意绘制复杂的。门楼设有三门,较宽的正门分为两扇,较窄的两个侧门仅有一扇。正门紧闭,两侧门外侧各有一位头梳双髻的年轻侍女,短靴短裙,胸前皆有一半透明的长方形纱状物。两侧门半启,门内各有两位年轻女子,一女子侧身回头与身后的女子呈对话状态,门内的妇人已脱离汉代仙人的形象,完全是现实生活场景。这幅画的屋顶上方依旧延续着汉代的神话体系,但建筑与建筑内的人已经非常现实化。这幅“妇人启门”图很好地承接了汉代的神仙体系与唐、宋、元的世俗体系,处于一个关键的过渡时期。

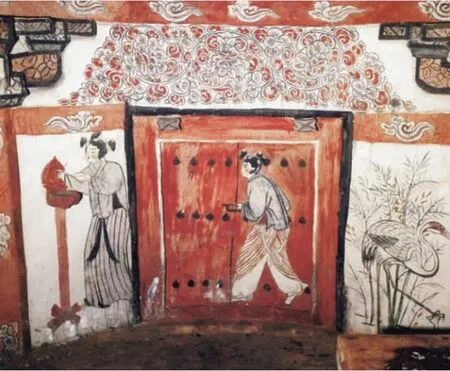

到了唐、五代,“妇人启门”图的构图简单化,如四川彭山后蜀宋琳墓[7]中石棺前后两侧刻有仿木建筑脊檐和门柱,石棺前刻有一扇假门,门两侧各有一间窗格,门内一妇人向外探出半个身子(图五)。这一构图已非常接近宋代的“妇人启门”图。此时的“妇人启门”图已被逐渐单独拿来构图,一方面说明它可以独自表达一个含义,无需再用其他辅助题材来解释。另一方面说明它所代表的含义简单化,仅代表“启门”的本意,用来暗示空间概念。

进入宋、元以后,“妇人启门”图可以说在中国遍地开花,在四川、重庆、贵州、湖北、宁夏、甘肃、河南、河北、山西、陕西、内蒙古均有发现,其中以山西、河南中原地区居多。

图四 忻州九原岗北朝壁画墓中“妇人启门”图

图五 四川彭山后蜀宋琳墓中“妇人启门”图

此时的门阀贵族势力丧失殆尽,门第血统不再成为界定人们社会地位的标准,社会身份制度基本消失,一般成为经济、文化的中坚力量,社会急剧平民化,墓葬的豪华程度成为个人与家族财力的象征,墓室内的装饰也以富足的生活场景为主,特别是仿木建筑砖雕壁画墓的出现,这种墓运用雕砖和壁画两种技法,在砖室墓内表现出仿木构的斗栱、倚柱、门窗、天花藻井等建筑构件,并在上述构建之间用雕砖和彩绘表现人物、故事等各类题材,这一墓室的出现为绘制奢华场景提供了充分的创作空间。代表家庭生活的“妇人启门”图大量出现。这时的“妇人启门”图既可作为整体图画的一部分,也可单独使用。

在整体组合构图中,“妇人启门”图更加灵活,多是依据画面故事需要而设,既有进门的“妇人”,也有出门的“妇人”,“妇人”的姿态也不拘于单一的启门状,有手持物品的、快步疾走的。如河北宣化2 号辽墓[8]中,一妇人手持茶盘,一脚已迈入门内,后半身被门柱遮挡,门内侧站有一位男侍,两位男性官员在屋内交谈(图六)。7 号墓[9]中,同样是一位“妇人”手持茶盘入门,只是门还没有开启,妇人已大步走到门口,下一个动作便是推门而入(图七)。5 号墓[10]东壁是一幅“妇人出门”图(图八)。这些图显然是根据画面整体故事而设定的,它的作用是将片面的画连续起来,成为一个完整的故事,给人一种空间上的完整性。“妇人”形象已彻底脱离神仙体系,表现的是现实生活的繁忙与安乐。

图六 河北宣化2 号辽墓中“妇人启门”图

图七 河北宣化7 号辽墓中“妇人启门”图

在独立构图中,“妇人启门”图进一步简化,仅保留主体图像,“妇人”的造型也趋于粗犷,多用简易的线条刻画人物轮廓,重在展示图像的完整度。如在忻州保德县发现一批石刻[11](图九),其中有四幅“妇人启门”图,图像均由带窗的门与“妇人”构成。这种呈现统一规格造像石刻的出现,说明工匠当时已有一个基础性的模板,或者是此类图像已成定制。在统一成批次的生产中,只能在细节处稍作改动。这也进一步说明在宋元时期,“妇人启门”图的运用已经相当成熟,构图也趋于定式。它使用的范围也进一步扩大,不仅仅局限于墓室,所表示的含义也进一步淡化,更多是作为一种装饰题材在使用。

图八 河北宣化5 号辽墓中“妇人启门”图

另一方面,进入宋以后,“妇人启门”图中的“妇人”形象更为丰富,出现了僧人,如山东兖州兴隆塔地宫宋代舍利石函正面假门所绘的“妇人启门”图(图一○)。

无论“妇人”形象如何演变,“妇人启门”图始终都蕴含着一种意思,即空间暗示。假门的出现虽也有暗示空间的作用,但是假门是静态的,特别是在复杂的构图中,它很容易被当成是建筑的一部分而忽略掉,但是开启一扇门,走出半个人,这种动态效果直截了当地表明门后面还有一个更为隐秘的空间,使平面构图有了纵深感。又因时代的不同而增加了时代的特征,由此而表现出不同的具像。如在汉代,更多偏重于死后升天生活场景的描绘,魏晋至唐开始逐渐由神仙体系向世俗场景过渡,进入宋以后更多偏重于世俗生活的描述。

图九 忻州保德县宋元石刻“妇人启门”图

图一○ 山东兖州兴隆塔地宫宋代舍利石函正面假门上的“妇人启门”图

二、“妇人启门”图载体的演变

“妇人启门”图所依附的载体非常丰富,有崖体、墙壁、石棺、石碑、佛塔、经幢、铜镜、瓷枕。但是这些载体并不是同时出现的,它也有一个演变过程。

根据目前考古资料发现可知,“妇人启门”图最早出现于石棺外侧,这与中国的墓葬形制是分不开的。在中国,墓葬的最初形式只是一个洞或一个土坑,将人的遗体放在里面,盖上土便是墓。后来出现了“棺”的概念,棺的出现,在中国墓葬史中具有划时代的意义,它第一次为死者提供了一个固定的空间。再后来,出现了“椁”,与棺构成了棺椁。棺椁虽然比棺的空间大,但是依旧难以有足够的空间来表现古人的想法,因此才产生了非衣,用帛画的形式来扩充棺椁的空间。后墓室出现,有足够的空间来储存随葬品和展示墓的内部空间,墓室上方的顶、甬道、墓壁都为设计提供了足够的空间。棺和随葬品也不再从墓坑上方垂到墓室,而是从墓门送入,其过程就和人们搬入新家一样。东汉明帝废除一帝一庙的制度,把历代神主汇集到一个祖庙中,实行同堂供奉办法,并明确把祭祀场所移到了墓地。这种变化导致了墓室功能与墓室设计结构的根本性变革,墓室不再只具有储藏功能,它彻底成为了一种活动空间。这一系列的变化表明地下世界已不再是一个完全与生人割裂的世界,生人可以通过墓室来寄托自己的相思之情,也可以通过墓室来规划自己死后的世界。

汉代的魂魄观念、神仙体系与墓室的空间性很好地交织在一起,它激发了新的艺术创作形式,壁画、画像砖和画像石随之出现,人们把对生前的留恋与死后的向往全部表现在了墓室里。“妇人启门”图的载体也在这一墓葬形制的演变中,经历了由石棺到墙体、砖体的演变。

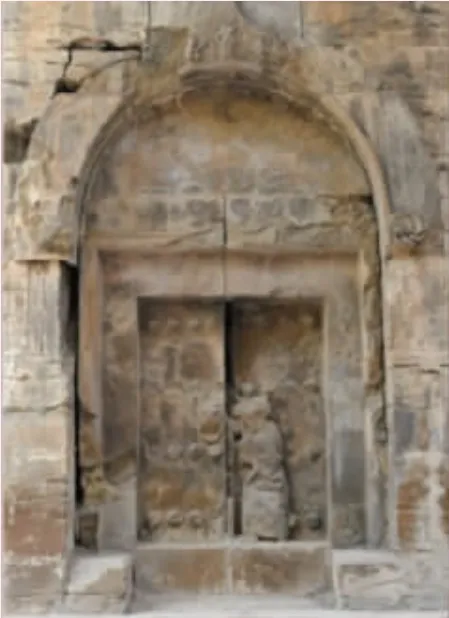

图一一 山东长清灵岩寺唐慧崇塔上的“妇人启门”图

随着佛教在中土的传播与本土化,在唐代,“妇人启门”图出现在了佛塔上。如山东长清灵岩寺唐慧崇塔(图一一),东壁与西壁均有假门,门前各站一位妇人。

图一二 忻州定襄五仙山白佛堂后壁“妇人启门”图

图一三 上海博物馆收藏的白釉瓷枕“妇人启门”图

此时的“妇人”形象与之前墓室中发现的“妇人”形象并无差别。佛塔与妇人形象的结合一方面说明佛教同本土文化的融合,另一方面也说明“妇人启门”图题材使用的广泛化。

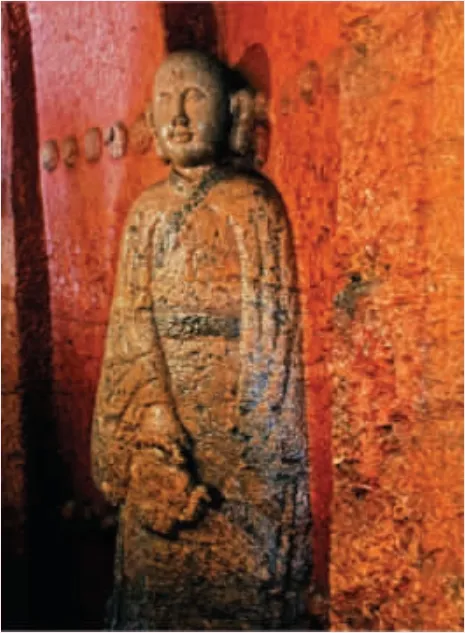

明嘉靖十四年在忻州定襄五仙山石罅中开凿一座白佛堂,堂内阿弥陀佛位于窟中央偏后,结跏趺坐在117 厘米高的莲蒂之上。造像左右前后留出空间,形成甬道,拜佛者可绕佛礼拜。后壁依山体雕“僧人启门”图(图一二),僧人身披通肩袈裟,手提壶,一脚在里,一脚在外,正准备走进来。它利用假门与呼之欲出的“僧人”巧妙地掩盖了石窟空间的不足,暗示观者后面还有无穷的空间,这里用“僧人启门”也与佛窟的整体环境相协调,使画面更具有真实感。“僧人启门”图是“妇人启门”图的一种特殊形式,它因依附于佛塔与佛窟而有了别于一般墓室的含义,但是离开载体而言,它所反映的本质含义没有变,依旧是空间暗示作用。

“妇人启门”图还出现瓷枕与铜镜上,如上海博物馆收藏的白釉瓷枕(图一三)与宁夏博物馆收藏的明皇游月宫镜,其上均有一副“妇人启门”图。

“妇人启门”图的空间使用范围经历了由地下到地上的过程,具体载体由石棺、画像石扩展到了墓室墙壁、地面石刻、佛塔、铜镜、瓷枕等。地理分布范围也从最初的川渝地区一步步向外扩展,北到内蒙古,西到甘肃,南到贵州,东到山东,分布核心也由汉代的川渝转移到宋代的山西、河南一带。由此可以看出,“妇人启门”图自诞生以来,就以它独特的构图形式与丰富的内涵受到人们的喜爱,随着时间的变迁,人们依据现实的需要对它不断赋予新的认识与理解。

[1]李晓鸥《四川荥经发现东汉石棺画像》,《考古与文物》1988年第2期。

[2]敖汉旗博物馆《敖汉旗下湾子辽墓清理简报》,《内蒙古文物考古》1999年第1期。

[3]任乃强《芦山新出土汉石图考》,《康导月刊》第四卷六、七期,1942年。

[4]杨孝鸿《汉代墓葬画像中“假门”现象之探讨——兼谈墓葬空间的性质问题》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2013年第1期。

[5]南京博物院、邳县文化馆《东汉彭城相缪宇墓》,《文物》1984年第8期。

[6]山西省考古研究所、忻州市文物管理处《山西忻州市九原岗北朝壁画墓》,《考古》2015年第7期。

[7]任锡光《四川彭山后蜀宋琳墓清理简报》,《考古通讯》1958年第5期。

[8][9][10]河北省文物研究所《宣化辽墓:1974—1997年考古发掘报告》(上、下),文物出版社,2001年。

[11]忻州市文物管理处、保德县文管所《山西保德发现一批宋元石刻》,《文物世界》2001年第5期。