改良左侧迷宫Ⅲ型手术对不同病理生理分型风湿性二尖瓣病变房颤的效果

赵曙光 张文立 高伟年 闫芳 陈子英

心房颤动是临床上最常见的心律不齐类型,与患者生存率降低和发生脑卒中风险增加有关,风湿性二尖瓣手术患者的房颤发生率为30%~50%[1-3]。James L Cox博士于1992年提出了第一个称为Cox-Maze Ⅲ的手术方式[4], Cox-Maze Ⅲ手术是一项复杂的操作,涉及左右2个心房的一系列心内膜切口。 Cox-Maze程序的目的是中断多个杂乱无章的折返电路[5]。此术式通常与其他心脏手术一起执行,包括二尖瓣修复/置换或冠状动脉搭桥术。有研究更新了房颤的病理生理机制,发现肺静脉和左心房是该病的主要“触发因素”[6]。这一发现引发了传统Cox-Maze Ⅲ手术的创新,并将切口限制在左心房,甚至仅是肺静脉,而不是2个心房。为了补充和丰富这一研究领域,本文通过分析合并房颤的心脏疾病的病理生理机制,依据心脏原发疾病中患者左右心房血流动力学改变及心脏多普勒超声的诊断,对外科房颤进行了归纳并分为Ⅰ型,Ⅱ型及Ⅲ型房颤。基于这一外科分型,放弃了大部分心脏中心无差别化的Cox Ⅳ迷宫手术作为风湿性二尖瓣合并房颤的治疗手段[7]。从另一个视角探讨房颤主要折返环路部位,进而筛选出关键性径线并将Cox Ⅳ手术简化为左侧迷宫Ⅲ手术,尽可能为个别患者量身定制高效和简化的消融方式。本文仅初步改良左侧迷宫Ⅲ型手术对评价风湿性二尖瓣患者Ⅰ型房颤的疗效。

1 资料与方法

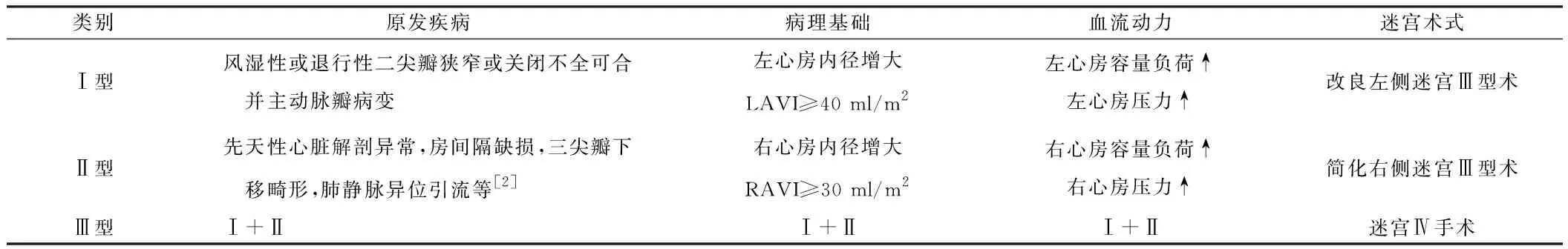

1.1 一般资料 选取2015年4月至2019年6月我院收治的风湿性二尖瓣病变合并房颤的患者20例,依据心脏超声心动图监测结果,参考外科房颤分型标准(表1、2),施行了包括心脏二尖瓣原发疾病矫治手术在内的改良左侧迷宫Ⅲ型手术。其中男13例,女7例;年龄37~60岁,平均(43.76±7.34)岁;体重45~86 kg,平均(58.09±14.25)kg。心脏超声心动图确诊单纯二尖瓣病变15例,联合瓣膜病变5例,心脏彩色多普勒检测左、右心房形态、大小,分别测量左右心房容积指数(LAVI)并取平均值。所有患者术前经24 h动态心电图检查明确诊断为慢性持续性房颤,纽约心脏病协会心功能分级(NYHA)心功能术前评级示2例Ⅱ级、14例Ⅲ级、4例Ⅳ级。术前常规应用强心及抗心律失常药物治疗。见表1。

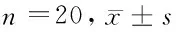

表1 房颤的外科分型

1.2 外科房颤的病理生理分型 Ⅰ型房颤患者心脏病理基础为二尖瓣病变导致左心房容量负荷增加,引起左心房增大,常见于二尖瓣不同程度的狭窄或关闭不全, 此型房颤并不包括合并三尖瓣病变及右心增大的患者。Ⅱ型房颤患者多为先天性心脏畸形导致右心房容量增加并导致右心房增大及纤维增生,多见于继发性房间隔缺损,Ebstein畸形,肺静脉异位引流,功能性三尖瓣关闭不全等。Ⅲ型房颤为同时合并左右心房增大的房颤患者。见表2。

表2 患者临床资料 n=20

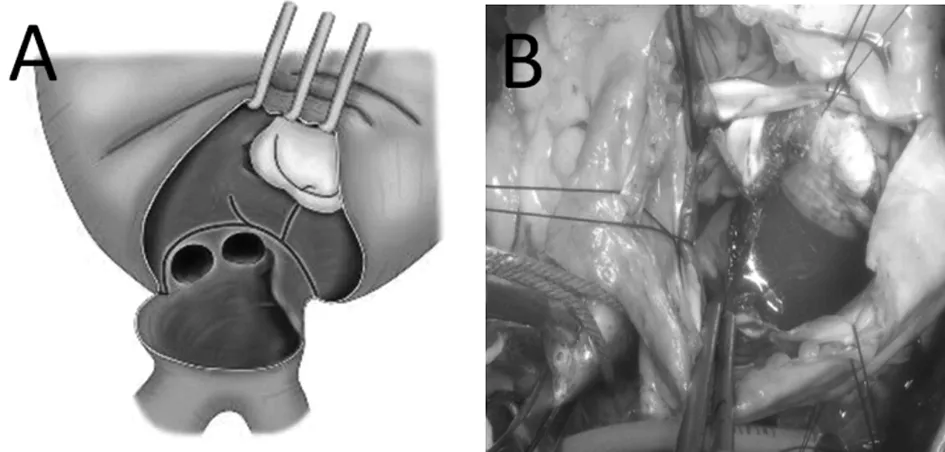

1.3 改良左侧迷宫Ⅲ型手术方法 迷宫Ⅲ型手术可采用射频、冷冻等消融器械完成,亦可采用传统的切缝技术。常规体外循环(CPB)下,经正中开胸,主动脉根部灌注含血冷停搏液并加冰保护。改良左侧迷宫Ⅲ型手术步骤如下:充分游离房间沟及上下腔后方心包反折,分别用丝带贯通上腔及横窦,于房间沟后方约1.5 cm切开左心房侧壁,向上延伸切口至上腔静脉水平,探查并清除左心房血栓及纤维板,向下延伸下腔静脉后方距二尖瓣环约2~3 cm做杯状切口,自该切口垂直向二尖瓣环切开,注意避免伤及房室沟及二尖瓣环。切除左心耳,切断mashall韧带,通过房间隔及右侧房室沟双切口暴露缝合(3-0prolene)左心耳及左心房杯状切口。分别牵拉主、肺动脉及上腔套带,切开左心房顶部。自左心耳切口经横窦连续缝合至右心房间隔切口,从而完成了左心房双侧肺静脉及左心房后壁的的盒式隔离。迷宫术完成后行二尖瓣置换手术,常规安置心外膜临时起搏器。见图1。

图1 改良左侧迷宫Ⅲ型手术示意图;A左心房隔离示意图; B术中左心房壁切割

1.4 术后处理及随访 患者术后进行重症监护,常规呼吸机辅助呼吸及血管活性药物维持血流动力学稳定;适当补充胶体保持患者的出入量平衡;术后常规给与胺碘酮治疗,通过心电监护及床旁心电图监测术后早期心律情况。随访采用定期通讯及门诊检查,于术后3、6个月及1年行24 h动态心电图和超声心动图来评价改良左侧迷宫Ⅲ型手术的心律及心脏结构及功能变化。监测与心肌手术损伤相关的心肌肌钙蛋白(cTnT)等指标变化,术后3个月行NYHA心脏功能评级。

2 结果

2.1 手术相关指标及术后心律 改良左侧迷宫Ⅲ型手术耗时约35~55 min,主动脉阻断时间及CPB时间平均延长42 min,心脏复跳后无严重左心房切口出血发生。所有患者术后常规行持续心电监测,给与呼吸机辅助呼吸机及血管活性药物支持,监测心包纵膈引流液量,待病情平稳后转入普通病房。在院期间20例患者15例转为窦性心律,3例患者为阵发性房颤。2例患者出现交界性心律,经胺碘酮治疗后3例转为窦性心律。出院时18例(90%)维持窦性心律,迷宫手术失败2例呈阵发性房颤,术后3个月后均转为持续性房颤,全组未出现Ⅲ度房室传导阻滞及永久起搏器植入。见表3。

表3 患者围术期临床资料指标

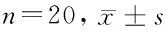

2.2 cTnT评估改良左侧迷宫Ⅲ型手术对心房肌的切割损伤 改良左侧迷宫Ⅲ型手术对左侧心房实施了广泛的切割来达到“盒式隔离”的目的,左侧心房肌的离断造成了心房肌的损伤,血清cTnT是心肌损伤坏死的标识物,对手术机械心肌损伤也具有明确的诊断价值,cTnT的变化对心肌损伤愈合程度有判断意义。研究发现术后患者cTnT明显升高,10~24 h达到高峰,随后逐步恢复,cTnT恢复至正常的时间为10~15 d。见图2,表4。

图2 改良左侧迷宫Ⅲ型手术后cTnT的变化

表4 改良左侧迷宫Ⅲ型手术后cTnT的数值

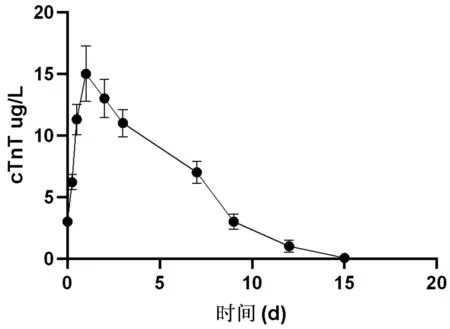

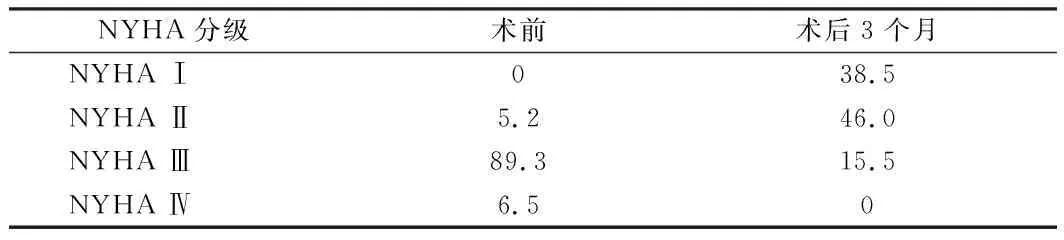

2.3 术后超声心动图指标及心功能恢复情况 术后患者均获得随访,随访平均14.5个月,随访期间无死亡。随访期间窦性心律患者1例恢复房颤心律,随访期间85%迷宫组患者维持窦性心律。术后3个月随访超声心动图检查心脏各项指标并对患者心功能评级(NYHA),检查结果发现,术后3个月患者左心房前后内径(LA)及左心房容积指数(LAVI)减少,左室舒张末内径(LVDD)及左室射血分数(LVEF%)较术前有明显改善(P<0.05)。术后3个月NYHA心功能评级结果显示心功能Ⅲ级患者由术前17例减少至2例,有11例患者恢复至Ⅱ级,7例患者恢复至Ⅰ级,较术前心功能明显改善(P<0.05)。见图3,表5、6。

图3 手术前后患者超声心动图指标及心功能变化;A超声心动图指标变化;B心功能变化

表5 手术前后患者超声心动图监测指标数值

表6 手术前后患者心功能不同分级百分比 n=20,%

3 讨论

房颤被认为是由心房壁内多个杂乱无章的折返回路引起的。 一直以来James L Cox采用的Cox-Maze Ⅲ是外科治疗房颤的金标准[8]。在过去的二十年中,与传统的Cox-Maze Ⅲ手术相比,改良的Cox-Maze手术和各种能量消融术式层出不穷[9]。虽然基于射频消融技术的COX maze Ⅳ型手术被广大心脏外科医生无差别的实施,然而射频消融的心房透壁性并非理想,maze Ⅳ型手术虽然采用了左右心房的多条消融路线,但据统计外科射频消融房颤治愈率在80%左右[10]。随着心脏电生理监测的发展,心脏医生逐渐意识到,部分瓣膜性房颤患者的异位起搏点集中在双侧肺静脉及左心房后壁部位,因此maze Ⅳ型手术的广泛双侧心房消融及隔离在某些患者可能并非必要[11]。 研究认为瓣膜性房颤的产生常继发于瓣膜的原发疾病,二尖瓣狭窄与关闭不全会加重左心房的容量负荷增加,进而导致左心房的扩张及心房壁组织重构,这一变化主要集中于左心房双侧肺静脉、左心房后壁及左心耳部位。重构的左心房组织进一步导致异位起搏点及折返通路的形成[12]。研究表明先天性心脏病与风湿性心脏病合并的房颤存在不同的病理基础,先天性心脏病合并房颤患者常存在左向右分流的心内畸形,导致右心房因容量超负荷而扩大,进而右心房心肌电生理的重构形成右心房折返性径路而引起房颤等房性心律失常[13-15]。而以风湿性二尖瓣病变为基础的房颤,多存在左心房的扩大,肺静脉及左心房后壁是房颤维持最关键的部位[16]。由此可见,因心脏原发疾病的不同,会导致不同病理生理类型的房颤发生。鉴于此,本文在心脏原发疾病病理生理基础上,通过超声心动图判断心脏左右心房因容量负荷而导致的变化,初步以LAVI≥40 ml/m2与右心房容积指数(RAVI)≥30 ml/m2作为左右心房因容量负荷受累的参考值,然而随着疾病的进展,心脏原发疾病对血流动力学的影响,可从单纯左心房或右心房的受累扩大发展成双房受损,因此结合原发疾病的病理基础与左、右心房容积指数来推测房颤的异位病灶和折返通路更为重要。据此本研究将外科房颤分为以左心房增大为主的Ⅰ型,以右心房增大为主的Ⅱ型及双房均有增大的Ⅲ型房颤。 早期心外学者标测风湿性心脏病合并慢性房颤电生理显示:左心房多为单一的大折返环,右心房为紊乱细密的多波折返。左心房中下部为低振幅,短周长、规律的双电位波阵是房颤最为领先快速激动区域,为房颤起源。并在术中监测患者每做一切口发生的电生理变化, 电生理和手术的结果证明房颤的起源多在左心房[17]。本研究中发现,风湿性二尖瓣病变合并房颤患者常具有较大内径的左心房,房壁常具有不同程度的纤维组织增生,在采用改良左侧迷宫Ⅲ手术时,较大的左心房内径提供了理想的缝合空间,单道连续缝合常能达到足够的止血效果,本组20例患者无术中吻合口出血而再次行体外循环者。同时较大的左心房常对心脏血流动力产生影响,房壁的缝合可人为调整边距以达到折叠和减容左心房的效果,本组病例患者左心房前后内径由术前的46 mm减少至34 mm。有报道多中心3 609名患者的回顾分析显示:左右心房同时消融的cox maze Ⅳ术后永久起搏器的植入率高于单纯左心房消融,在主动脉阻断时间和体外循环时间减少的情况下,死亡率,脑血管事件发生率,窦性心律恢复率方面并无明显差异[18,19]。随着微创技术的发展,以左心房为主要消融部位的mini MAZE也进一步证实了其有效性[20]。在本研究中,改良左侧迷宫Ⅲ手术操作范围集中于左心房部位,远离右侧传导系统,本组病例无因操作导致房室Ⅲ度传导阻滞及永久起搏器安置事件的发生。 虽然目前射频消融及冷冻等理化技术的应用使得房壁隔离更加安全和节省时间,然而考虑到经济成本及房壁透壁性,本研究依然采用了传统切割技术,同时采取了左心耳切除及Marshall韧带的切断以确保房颤迷宫术的成功率[21]。手术时间在35~55 min,CPB时间的延长对心肌保护方面的影响也是可以接受的,如采用HTK心肌保护液将进一步减少心肌灌注次数并缩短CPB时间。本研究中迷宫组术后获得了理想的手术效果,值得一提的是,以切割为基础的迷宫Ⅲ型手术必然造成心房肌组织的损伤,研究发现术后cTnT指标明显升高,但cTnT的增高并未影响患者的康复,且随时间延长逐渐恢复正常。左心房的损伤与破坏并未导致术后24 h心包纵膈引流量的增加,这得益于术中严密确切的缝合技术。术后的窦性心律更有助于患者血流动力的平稳和早期脱离呼吸机支持。随访期85%患者维持窦性心律,该结果与房颤射频消融迷宫Ⅳ手术效果相当,而医疗成本大幅降低。初步预测一些导致手术失败的风险因素,本组患者有两例失败,均存在房颤病史(≥10年),左心房内径过大(≥60 mm)、心胸比例过大(≥0.7)及左心房血栓与纤维化形成等高危因素[22],左心房切割线与二尖瓣环间二尖瓣峡部残留的房壁组织是本手术的盲区,此区域靠近二尖瓣环区域未采用透壁切割。因此手术适应症的把握可以有效控制手术的安全性。同时在简化左心房迷宫Ⅲ型手术的基础上对二尖瓣峡部经线加以冷冻消融等措施会取的更理想的效果[23]。 随访期间超声心动图提示改良左侧迷宫Ⅲ型手术患者术后左心房内径减少,更符合生理性的血流动力学特点。LVFF%较术前明显改善,然而简化左心房迷宫Ⅲ型手术径路为环左心房隔离手术,左心房底部能否与左心房其他部位形成协调收缩并加强左心房射血功能尚待研究,可以明确的是该术式对增大的左心房具有减容功能,同时窦性右心房及房间隔的协调收缩也有助于心脏射血功能的改善。迷宫组患者术后的心脏功能改善明显,90%患者心功能达到NYHAⅡ级以上,患者生活质量得到改善。总之,本研究基于心脏原发疾病的病理生理,对外科房颤进行了分型,在此基础上本研究对风湿性二尖瓣合并的Ⅰ型房颤开展了改良左侧迷宫Ⅲ型手术,存在操作简便、窦性恢复率高、术后并发症少等优点,是一项值得临床推广和应用的技术。