锁骨下动脉闭塞症临床类型与血流代偿途径关系研究

王迪 刘亚军 赵卫东 王智伟 米娜 周天宝 张伏生

锁骨下动脉窃血综合征(SSS)为椎动脉近心端锁骨下动脉或头臂干动脉狭窄闭塞后,造成先关的血流动力学改变,引发患侧椎动脉内血流逆行入上肢动脉远端内代偿,由此发生椎动脉至基底动脉缺血(VBI)的一些列症状[1]。锁骨下动脉闭塞性病变需要经选择性动脉血管造影(DSA)才能最准确证实,作为“金标准”的经皮选择性动脉造影符合锁骨下动脉近段明显狭窄或完全闭塞,且造影可见病变同侧椎动脉血流反向流入锁骨下动脉远端。然而,DSA有风险且存在缺陷和不足,不能分辨斑块成分、管腔内情况、周围组织病变及周围关系[2],对不完全盗血不敏感,仅表现为显影剂稀疏浅淡或未见显影[3],存在操作风险等诸多限制,不适合在临床诊断中广泛应用。经颅多普勒超声(TCD)在诊断狭窄方面与DSA有很好的一致性,对血流方向非常敏感,可以观察基底动脉血流和椎动脉血流情况,即从微小血流方向改变(显示收缩期有切迹)、部分血流方向改变(收缩期反向而舒张期正向)及血流方向完全反向的血流动力学的过程。随着无创性影像学技术尤其是颈动脉彩色多普勒超声(CDUS)及经颅多普勒超声检查技术的临床应用,越来越多的无症状性“盗血”病例被发现、锁骨下动脉盗血综合征发病率逐年升高,因此,其自然病程也越来越受到广泛关注并加以研究[4]。SSS是头臂动脉狭窄的基础上发生椎动脉逆流,其产生与血流动力学显著改变密切联系,如仅仅存在狭窄或闭塞,但椎动脉血流仍为正向,则诊断SSS依据不足。因此,准确分析狭窄闭塞具体类型、程度与盗血程度的关系是评价SSS血流动力学有重要意义,对临床诊断及治疗十分关键。本研究我们通过对锁骨下动脉闭塞患者的DSA、TCD、临床症状等影像及数据结果进行分析比较,系统地总结锁骨下动脉闭塞性疾病狭窄闭塞程度、临床症状、椎动脉窃血的途径、窃血程度及基底动脉是否为反向血流参数指标之间的关系,以达到精准管理临床患者使诊疗中更准确地分类认知此疾病,达到减少误诊漏诊同时也可防止过度治疗,更合理地掌握手术适应症。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾我院2005年1月至2019年12月年收治的212例锁骨下动脉近端中度以上狭窄或完全闭塞的患者资料,病变程度按动脉内膜切除试验法确定血管狭窄程度。狭窄率=[(狭窄远端直径- 最小残余直径)/狭窄远端直径]×100%。 狭窄率1%~49%为轻度狭窄,50%~69%为中度狭窄,70%~99%为重度狭窄,100%为完全闭塞。根据椎动脉血流频谱特征,将窃血程度分为[5]:无窃血为血流方向及频谱形态正常;Ⅰ度收缩期有切迹;Ⅱ度收缩期血流反向但舒张期血流正向或无血流;Ⅲ度收缩期及舒张期均为完全反向血流。基底动脉是否参与盗血的判断为:参与盗血(上述Ⅰ度,Ⅱ度,Ⅲ度盗血反流频谱出现在基底动脉);基地动脉未参与盗血(无盗血频谱出现)。212例中左侧锁骨下动脉病变134例,右侧病变53例。双侧均有病变25例。其中单纯锁骨下动脉闭塞性病变152例,合并椎动脉狭窄闭塞锁骨下动脉闭塞性疾病60例(合并同侧椎动脉病变25例,对侧29例,伴有双侧椎动脉病变6例),病因为动脉硬化200例,大动脉炎9例,外伤后2例,压迫1例。其中男135例(62.5%),女77例(37.5 %);年龄47~80岁,平均年龄(61.5±10.6岁)。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准:锁骨下动脉近端中度以上狭窄或完全闭塞的患者,以上患者病情程度在临床中可能出现症状或面临外科进一步干预,记录双上肢血压差别,病历详细记录辅助检查结果、临床症状及病史,患者两周内均接受了锁骨下动脉超声检查、TCD检查椎动脉及颅内动脉血流情况,所有住院后均在局麻下行DSA检查或行锁骨下动脉CTA检查。

1.2.2 排除标准:排除合并无名动脉病变、合并颈动脉严重病变、合并颅内脑血管病变、合并严重肾功能不全及曾行乳内动脉行冠脉搭桥术患者。

1.3 检查方法

1.3.1 TCD检查:应用飞利浦超声仪(荷兰飞利浦公司Philips 5500型),颈部血管检查采用高频探头(L12-5、VFXl3-5)与普通探头(C5-2、CH6-2或CH4.1)联合应用。颅内段椎动脉探测时,选用S5-1或PX4-1探头。锁骨下动脉检查时:应用4MHz探头检测锁骨上窝的SA起始端位置。超声诊断病变起始部狭窄或闭塞的标准[6]如下:狭窄为收缩期峰血流速度大于120 cm/s,低频信号官腔内增,频谱内分布紊乱;闭塞为近端或病变部未测到血流信号,频谱圆钝型,远端血流速度降低缓慢。颅外段椎动脉检查时:应用探头频率为7.5 MHz,深度4~6 cm,患者取仰卧位,充分暴露受检侧颈部,从椎动脉发出处开始,沿椎间隙追踪直至入颅显示不清为止。观测其频谱形态。椎动脉正常血流方向与颈动脉血流同向,为同色血流,窃血时椎动脉血流方向异常,多普勒频谱显示不同程度的反流。颅内动脉检查时:使用s4探头(2~4 MHz),选用经颅多普勒条件,深度10~14 cm,声束角度<60°。

1.3.2 CTA检查:应用64层或128层西门子MSCT扫描仪,管电压120 kV,电流150 Ma,静脉注射造影剂,扫描主动脉弓至颅顶,扫描数据重建原始图像,经剪辑后处理得到三维立体重建图。 局麻下行主动脉弓及全脑血管造影,应用数字化血管造影机(德国西门子公司/美国GE公司)。具体方法:选择病人股动脉(多为右侧)为穿刺部位,行主动脉及头臂血管颅外段造影。根据病变情况导管配合导丝选择造影。CT或DSA应用造影剂为碘海醇(100 ml 扬子江药业)或碘克沙醇(威视派克100 ml GE爱尔兰医疗),血管的狭窄程度以DSA影像测量直径比率计算分为:<50%,50%~69%,70%~99%和100%。

2 结果

2.1 统计152例单纯闭塞病例(无合并椎动脉病变的)患者椎动脉窃血程度和狭窄程度的数量,中度狭窄存在无窃血或Ⅰ度的比率为85.7%(18/21),重度狭窄存在Ⅱ度窃血的比率为83.8%(67/80),完全闭塞病变存在Ⅲ度窃血的比率为82.4%(42/51),进行分组对比结果近端锁骨下动脉狭窄程度与同侧椎动脉窃血程度之间在不同程度组均有相关(χ2=23.5,P<0.05;χ2=89.7,P<0.05;χ2=79.5,P<0.05),且趋势为正相关。

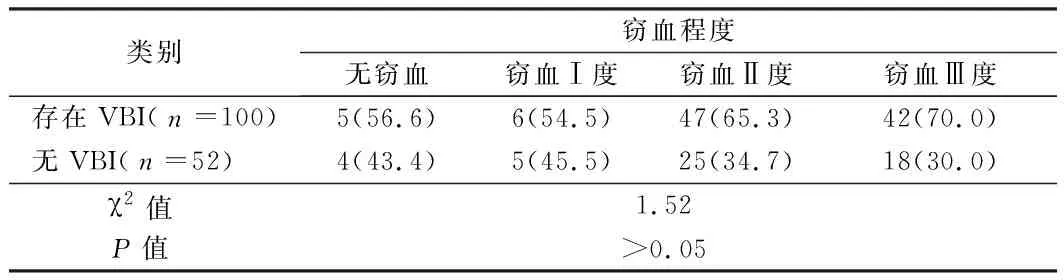

2.2 统计152例单纯病例(无合并椎动脉病变的)患者基底动脉缺血(VBI)症状总例数为100例,其中无窃血病例存在VBI症状比率为56.6%,Ⅰ度窃血存在VBI症状比率为54.5%,Ⅱ度窃血存在VBI症状比率为65.3%,Ⅲ度窃血存在VBI症状比率为70.0%,进行分组卡方检验,结果同侧椎动脉不同窃血程度组与是否存在VBI症状之间无统计学意义(χ2=1.52,P>0.05)。见表1。

表1 窃血程度与VBI症状的比较 例(%)

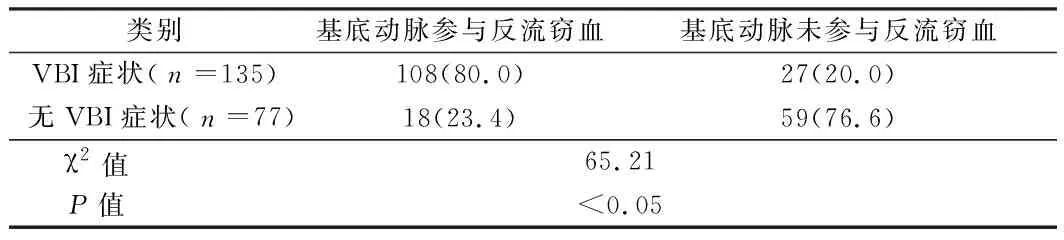

2.3 统计所有212例患者中,152例单纯病变存在VBI症状100例,60例合并椎动脉病变存在VBI症状35例,存在VBI症状 135例中基底动脉参与窃血的比率为80.0%,不存在VBI症状77例中基底动脉参与窃血的比率为20.0%,统计得出存在VBI与是否基底动脉参与窃血之间对比结果有统计学意义(χ2=65.21,P<0.05)。见表2。

表2 窃血类型与VBI症状的比较 例(%)

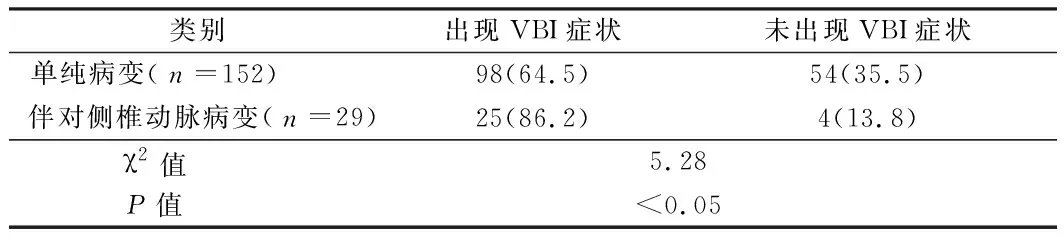

2.4 统计无合并病变组152例分别于合并同侧脉病变25例及对侧病变29例比较结果 显示合并对侧椎动脉病变时与单纯病变组出现VBI症状的比率分别为86.2%、64.5%,比较结果有统计学意义(χ2=5.28,P<0.05)。而合同侧椎动脉病变时与单纯病变组出现VBI症状的比率分别为40.0%、64.5%,对比结果有统计学意义(χ2=5.41,P<0.05)。见表3、4。

表3 伴对侧椎动脉病变对出现VBI症状的影响比较 例(%)

表4 伴同侧椎动脉病变对出现VBI症状的影响比较 例(%)

3 讨论

临床发现锁骨下动脉闭塞相关病变导致的窃血综合征是血管外科较常见疾病,当出现严重临床症状时对患者的危害不浅,包括椎基底动脉供血不足(VBI症状)(常见为视觉障碍、眩晕、共济失调或晕厥、言语障碍或构音障碍、面部感觉异常),肢体缺血相关运动及感觉缺陷,手臂缺血症状,冠状动脉乳内动脉搭桥术后出现心绞痛症状[7-10]。最多见的是患侧椎动脉血流逆行流入锁骨下动脉及上肢动脉,造成椎动脉血流方向的逆转而失代偿的窃血症状。准确分析狭窄闭塞具体类型、程度与盗血程度的关系是评价锁骨下动脉窃血综合征的血流动力学有重要意义,对更清晰诊断及指导治疗十分关键。 相关文献报道,窃血程度和锁骨下动脉狭窄的程度相关[11],而且狭窄程度越严重,窃血程度越重。在我们结果分析并证实类似的相关存在(χ2=23.5,P<0.05;χ2=89.7,P<0.05;χ2=79.5,P<0.05),但是还是有一定比率不相符(12.5%),也就是说就算锁骨下动脉已经100%完全闭塞,但其窃血类型并不一定就是完全型的窃血,不一定需要外科干预,可以继续保守观察。我们的研究结果还发现,窃血程度重并不代表肯定会出现基底动脉供血不足症状,即VBI与盗血程度无关(χ2=1.52,P>0.05)。此外我们的结果进而发现VBI与基底动脉的参与窃血有关(χ2=65.21,P<0.05)。这说明VBI症状的出现更可靠的观测指标是基底动脉路径的异常,这是因为通常DSA时观察到的窃血是指从对侧椎动脉到狭窄侧椎动脉的反向血流,而除这条通路之外的其他途径,如大脑后动脉、基底动脉盗血、颈外动脉、劲内动脉分支等。而我们发现其中基底动脉参与盗血常提示可能合并椎动脉、对侧锁骨下动脉或无名动脉闭塞性病变,即此种类型情况会增加VBI发生率。除此之外还因椎动脉与颈升、咽升、颈深、枕动脉存在颈内、外动脉系侧支吻合[12-14],均可能形成侧支循经颅内Willis环后交通开放代偿供血。所以以上的代偿通路的形成是有规律可循的,掌握此规律就可能提高外科精准治疗率,减少不必要的手术干预。 此外,还有系列文献报道,当合并其他颈部血管重度狭窄或闭塞时,如椎动脉、颈动脉、无名动脉等,即使锁骨下动脉起始部重度狭窄甚至完全闭塞,椎动脉可能不发生反流现象[15-18]。我们的结果发现合并对侧椎动脉病变时变更容易引发VBI症状(χ2=5.28,P<0.05)。而合并同侧椎动脉病变椎动脉病变会降VBI发生率(χ2=5.41,P<0.05)。所以漏诊了合并椎动脉、颈动脉、无名动脉等情况,择会延误治疗时机,可能造成严重后果。综合以往研究表明锁骨下动脉窃血侧支循环途径主要有四种[19,20]: 第一种为通过对侧椎动脉血流代偿增加到基底动脉汇合处,反向流入同侧椎动脉直至锁骨下动脉远段;第二种为从基底动脉系盗血到同侧椎动脉;第三种为患侧颈内动脉(ICA)系血流经患侧大脑后动脉的P1段经基底动脉反向流入患侧椎动脉,患侧颈内动脉系血流通过willis环患侧后交通动脉向患侧锁骨下动脉代偿;第四种为枕动脉到同侧椎动脉通过颈外系统代偿。在我们看来通常大多数情况通过第一种和第二种侧支循环途径代偿作用。但前提是有两个条件,第一是对侧椎动脉的血流正常,第二是对侧锁骨下动脉是无明显狭窄或闭塞的。如果通路代偿不充分情况下,择会出现其他代偿通路,比如上述的基底动脉至患侧椎动脉或枕动脉至患侧椎动脉,以上约占全部代偿途径的20%~30%。而当椎动脉发生严重闭塞病变时,椎动脉内血流阻力及其他侧支循环的代偿可能会改变椎动脉内的血流动力。我们研究结果显示伴对侧椎动脉病变的锁骨下动脉窃血程度明显增加,也更容易引发VBI症状(χ2=5.28,P<0.05),而伴同侧病变反之(χ2=5.41,P<0.05)。原因是锁骨下动脉闭塞症患者的椎动脉的血流动力学状态还与其他侧支循环的代偿有关[9]。TCD发现患侧椎动脉反向血流同时基底动脉和患侧大脑后动脉的P1段反向血流,当对侧椎动脉严重狭窄、阻塞或血流量由于其他因素明显减少时,提示通过第三种、第四种侧支循环途径代偿[21]。其中,椎动脉-椎动脉和基底动脉-椎动脉的通路可能造成颅内段椎动脉窃血程度重于颅外段椎动脉,而大脑后动脉-基地-椎动脉和枕动脉-椎动脉盗血通路可造成颅内段椎动脉盗血程度轻于颅外段椎动脉。还有,当患者合并颈内动脉狭窄时,颅内代偿不足,也就会需要代偿前循环系统,因此也随之出现基底动脉供血不足。综上所述,一般情况椎动脉颅内端判定窃血程度比颅外段准确敏感。但遇到其他因素影像传统侧支通路的情况下,需要全脑DSA、、CTA、TCD行颅内、颅外段综合评价及临床症状特点,几方面数据相互补充,可避免漏诊,发现伴随疾病,有效提高检出率及准确率。 在综合分析锁骨下动脉闭塞性疾病的DSA、TCD及临床症状特点时,全面掌握代偿途径规律,通过我们的研究得出以下结论:锁骨下动脉狭窄程度与同侧椎动脉盗血程度成正相关,椎动脉窃血程度与VBI症状无关,而VBI症状的出现与基底动脉是否参与窃血有关,当合并对侧椎动脉病变时容易引发VBI,合并同侧病变会降少VBI发生。