川产道地药材川贝母栽培品鉴别与品质研究

周琪 雷乾娅 赵军宁 方清茂 王曙

摘要 目的:对川贝母最新试验研究结果进行描述,为川贝母药材鉴别方法提供一定提升思路。方法:用性状观察,薄层色谱研究,含量测定方法对川贝母药材特点进行详细描述。结果:1)栽培品与野生川贝母在性状方面的区别主要在于栽培品鳞叶表面的顏色偏黄,有皱缩,稍粗糙,青贝的个体较大(可达4 cm);2)实际上市的栽培品中具松贝性状特征的,主要源于暗紫贝母,具青贝性状特征的主要源于川贝母、瓦布贝母和太白贝母;3)川贝母的薄层色谱特征主要与植物基源有关,有效成分结构类型相似但细微结构有差异;4)具有松贝特征的栽培品与具有青贝特征的栽培品的总生物碱含量有明显差异。结论:建议将川贝母“栽培品”细分为“松贝栽培品”和“青贝栽培品”2种规格以便市场管理和临床应用,对川贝母薄层色谱鉴别方法和现行标准中总生物碱含量限度提出了修订建议。

关键词 川贝母;瓦布贝母;暗紫贝母;太白贝母;松贝栽培品;青贝栽培品;性状;薄层鉴别;含量测定

Abstract Objective:To describe the latest experimental research results of Fritillariae Cirrhosae Bulbus, and to provide some thoughts for improving the identification methods of it. Methods:With observation of character, thin layer chromatography research, content determination method, the characteristics of Fritillariae Cirrhosae Bulbus was described in detail. Results:1)In characteristics, the main differences between cultivated product and wild Fritillariae Cirrhosae Bulbus were that the surface of the scales of the cultivated Fritillariae Cirrhosae Bulbus was yellowish, with shrinkage, slightly rough, and the size of Qingbei was larger(up to 4 cm).2)Among the actually cultivated Fritillariae Cirrhosae Bulbus in market, those with Songbei characteristics were mainly derived from Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia; those with Qingbei characteristics were mainly from Fritillaria cirrhosa D. Don, Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsiavar. wabuensis(S. Y. Tang et S. C. Yue)Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen and Fritillaria taipaiensis P. Y. Li.3)The TLC identification test showed that the chromatographic characteristics were mainly related to plants origin, indicating that the structure types of the active ingredients of Fritillariae Cirrhosae Bulbus were similar, but the microstructures were different.4)The content determination results showed the significant difference in total alkaloid content between cultivated Fritillariae Cirrhosae Bulbus with Songbei characteristics and with Qingbei characteristics. Conclusion:It is recommended to subdivide the “cultivated Fritillariae Cirrhosae Bulbus” into “cultivated Songbei” and “cultivated Qingbei” for market management and clinical application; Amendments were proposed to the method of TLC identification and the limits of total alkaloids in current standards of Fritillariae Cirrhosae Bulbus.

Keywords Fritillariae Cirrhosae Bulbus; Fritillaria unibracteata var. Wabuensis; F.unibracteata; F taipaiensis; Cultivated Songbei; Cultivated Qingbei; TLC identification; Content determination

中图分类号:R282.5文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.02.018

川贝母是百合科植物川贝母(Fritillaria cirrhosa D.Don)、暗紫贝母(Fritillaria unibracteata Hsiao et K.C.Hsia)、甘肃贝母(Fritillaria przewalskii Maxim.)、梭砂贝母(Fritillaria delavayi Franch)、太白贝母(Fritillaria taipaiensis P.Y.Li)或瓦布贝母(Fritillaria unibracteata Hsiao et K.C.Hsia var.wabuensis(S.Y.Tang et S.C.Yue).Z.D.Liu,S.Wang et S.C.Chen)的干燥鳞茎。上述川贝母药材按照性状不同分别习称“松贝”“青贝”“炉贝”和“栽培品”[1],是中医药治疗肺经疾病的要药,也是具有代表性的川产道地名贵药材[2-3]。自《中华人民共和国药典》2010版收载川贝母的栽培品以来,川贝母的产业化栽培快速发展,为满足临床需要提供了越来越多的川贝母药源。其相对固定的植物基源和生长条件,使其具有了相对稳定的性状、成分种类和含量,这为科学评价川贝母栽培品的品质,完善其质量标准提供了有利条件。但是川贝母栽培品和野生川贝母间存在明显的性状差异,而无论是药材的临床应用还是市场监管层均对这种性状差异所涉及的药材内在品质持慎重甚至是怀疑态度,这对川贝母栽培品的推广应用产生了广泛的不利影响。

本文从性状特征、薄层色谱斑点和主要活性成分(生物碱)含量等主要指标的角度对川贝母栽培品进行品质评价研究。为川贝母栽培品的市场流通和临床应用提供科学的依据,进而为建立川贝母栽培品规范的质量标准奠定基础,以此促进川贝母产业化栽培的顺利发展。这对规范川贝母市场流通秩序,解决川贝母资源可持续利用所面临的问题具有重大意义。

1 仪器与试药

1.1 仪器 数码照相机[佳能(中国)有限公司,型号:EOS-50D];十万分之一电子天平(Startorius,德国,型号:BP211P);电子天平(福州华志科学有限公司,型号:HZT-A+200);超声波清洗机(宁波新芝生物科技股份有限公司,型号:SB25-12DT);旋转蒸发装置(上海亚荣生化仪器厂,型号:RE-5203);打粉机(上海江信科技有限公司,型号:LX-05);真空泵(浙江黄岩求精真空泵厂,型号:2XZ-1);全自动真空泵(ThermoFisher,美国,型号:XWK-Ⅲ);优普系列超纯水机(四川优普超纯科技有限公司,型号:UPR-II-10T);紫外可见分光光度计(上海谱元仪器有限公司,型号:Alpha-1860)。

1.2 试剂 贝母素乙对照品(中国食品药品检定研究院,批号:110751-201712)、西贝母碱对照品(中国食品药品检定研究院,批号:110767-201710)、贝母素甲(中国食品药品检定研究院,批号:110750-201612)、贝母辛(中国食品药品检定研究院,批号:111892-201402);水为纯水,其余试剂为分析纯。

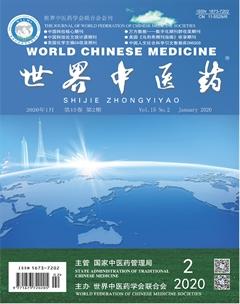

1.3 分析样品 本课题组于2015年7月至2018年8月期间,对包括四川、西藏、青海、陕西、重庆、甘肃、云南等省市自治区川贝母栽培品主产区的资源情况进行了实地调查、植物标本和药材样品采集,根据《中国植物志》《中国高等植物图鉴》描述的植物形态[4-5]对样品进行了植物基源鉴别,川贝母的6个基源植物标本和药材。见表1。保存于四川大学华西药学院生药教研室。调查发现,上述药典收载的6种植物基源的川贝母中,实现产业化栽培的主要有川贝母、暗紫贝母、太白贝母和瓦布贝母等4种。甘肃贝母和梭砂贝母因产量过低[6-8]等原因至今未见量产商品药材上市。因此课题组主要针对上述4种已经进行产业化栽培的川贝母进行采样研究。

2 方法与结果

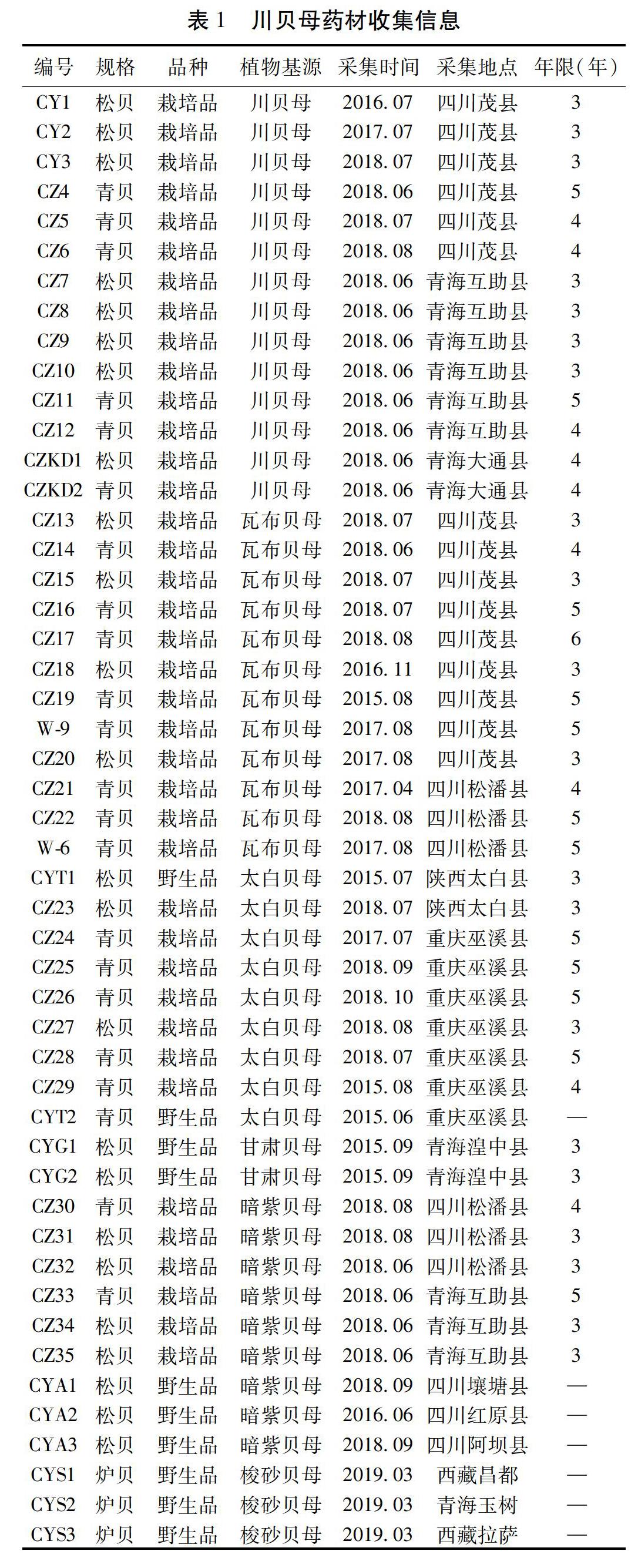

2.1 性状与分析 取实地采样样品,摆放出各种角度使能反映完整的药材性状,置室外自然光照下拍照。由于收集的川贝母栽培品(上市商品)自然分为“松贝栽培品”和“青贝栽培品”,即两者通常分别采挖加工并销售,故两者按实际分别收集并分别拍摄。上述4种植物基源的川贝母均可产生松贝和青贝。见图1。不同基源的松贝栽培品的性状特点是类圆锥状、近球形或圆柱状,高0.6~1.5 cm,直径0.5~1.2 cm,表面类白色至浅黄棕色,或带黄棕色斑纹,或皱缩,稍粗糙。外层鳞叶2瓣,大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,未抱部分呈新月形,习称“怀中抱月”;顶部多闭合,少数开裂,多具粉性。不同基源的青贝栽培品的性状特点是多呈类圆锥形、短圆柱形或类扁球形,高0.8~3.0 cm,直径0.8~3.5 cm,表面类白色至浅黄棕色,或带黄棕色斑纹,或皱缩,稍粗糙。外层鳞叶2瓣,大小相近,相对抱合,习称“观音合掌”;顶部开裂,内有心芽和小鳞叶2~3枚及细圆柱形的残茎。

2.2 薄层色谱鉴别

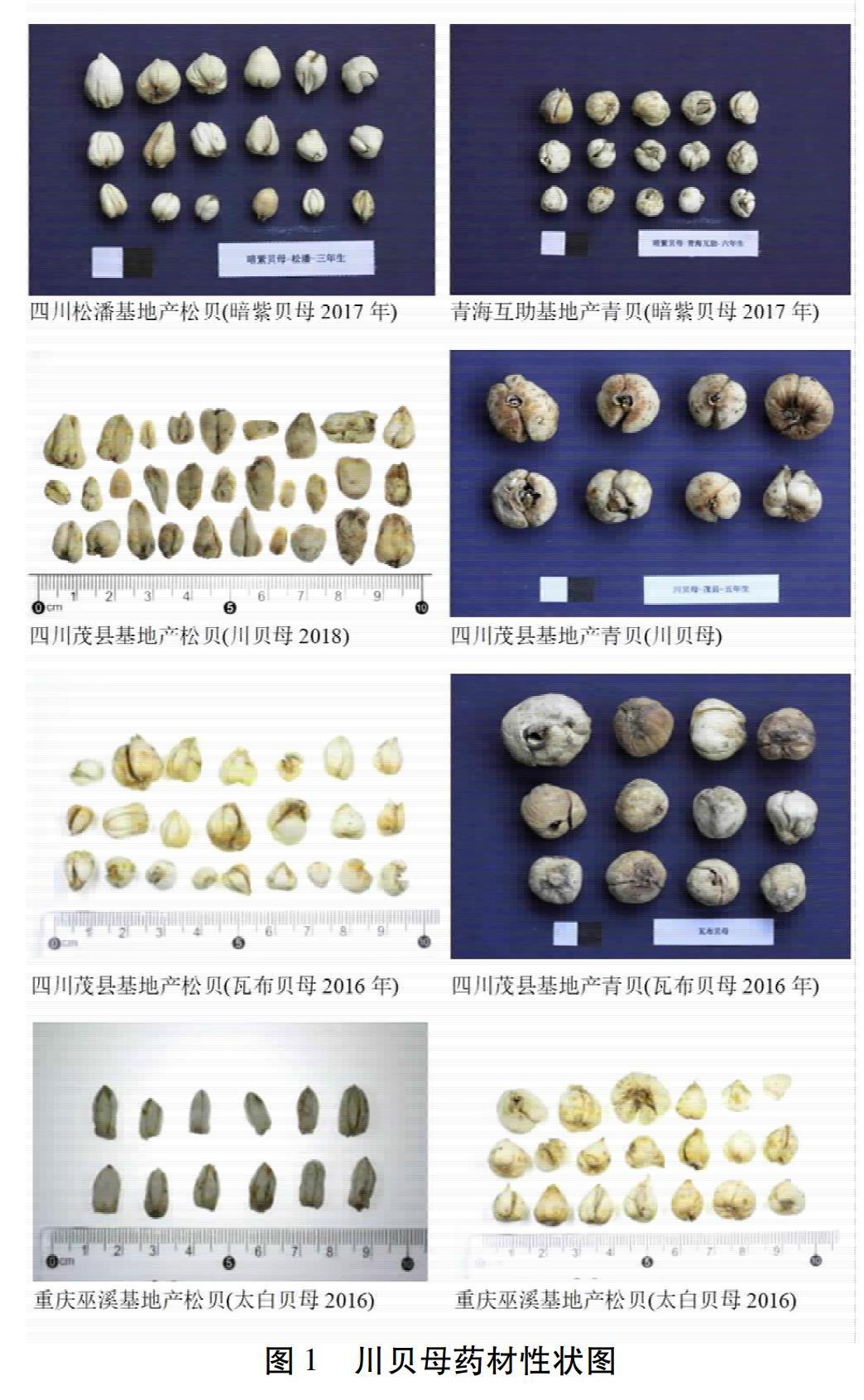

经反复试验发现,川贝母药材的薄层色谱斑点的异同主要与川贝母的植物基源有关,据此,本课题组首先分别将相同基源的样品集中点样分析,再将不同基源样品集中在一个薄层板上点样分析比较。川贝母药材样品信息表见表1。试验条件如下。

2.2.1 供试品溶液的制备 1)川贝母(除暗紫贝母)供试品溶液的制备:取川贝母粉末2 g,加浓氨试液3 mL,摇匀,密塞,浸泡1 h,加二氯甲烷-无水乙醇(4∶1)20 mL,超声处理1 h,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1.0 mL使溶解,作为供试品溶液。2)暗紫贝母供试品溶液的制备:取暗紫贝母粉末5 g,加浓氨试液8 mL,摇匀,密塞,浸泡1 h,加二氯甲烷-无水乙醇(4∶1)50 mL,超声处理1 h,滤过,滤液蒸干,残渣用1%盐酸水溶液反复润洗,转移至分液漏斗中,直至检測无生物碱反应,以相同体积石油醚调节pH值到11萃取3遍,合并萃取液,残渣用甲醇0.5 mL使溶解,作为供试品溶液。

2.2.2 对照品溶液的制备 精密称取贝母素乙对照品5 mg于10 mL容量瓶中,以色谱甲醇定容即得对照品溶液(0.5 mg/mL),依照以上方法同法制备西贝母碱对照品、贝母素甲对照品、贝母辛对照品。

2.2.3 薄层色谱的展开 照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品10~20 μL、对照品溶液5 L,分别点于同一硅胶G薄层板上,以乙酸乙酯-石油醚-甲醇-氨水(10∶10∶2∶1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干。

2.2.4 显色与检视 以碘粉多次包埋显色至清晰,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

2.2.5 方法验证 取不同来源、不同批次或不同等级的川贝母药材,按照2.2.1~2.2.4项下方法进行试验,川贝母药材信息见表1。川贝母样品主要来源于四川、青海。来源于不同产区的川贝母样品薄层斑点基本一致。来源于青海产区样品(1~6,8)均含有贝母素乙、贝母辛、贝母甲素、部分含有西贝母碱对应斑点,来源于四川产区样品(9~16)均含有贝母素乙、贝母辛、西贝母碱而部分含有贝母素甲对照斑点。通过重复试验,均可得到以上结果。见图2。

瓦布贝母样品主要产于四川阿坝州。不同来源、不同生长年限的瓦布贝母,无论青贝或松贝还是青贝、松贝混合样品薄层斑点均较为一致,且均具有贝母乙素、西贝母碱、贝母甲素、贝母辛对照斑点,通过重复试验,均可得到以上结果。见图3。

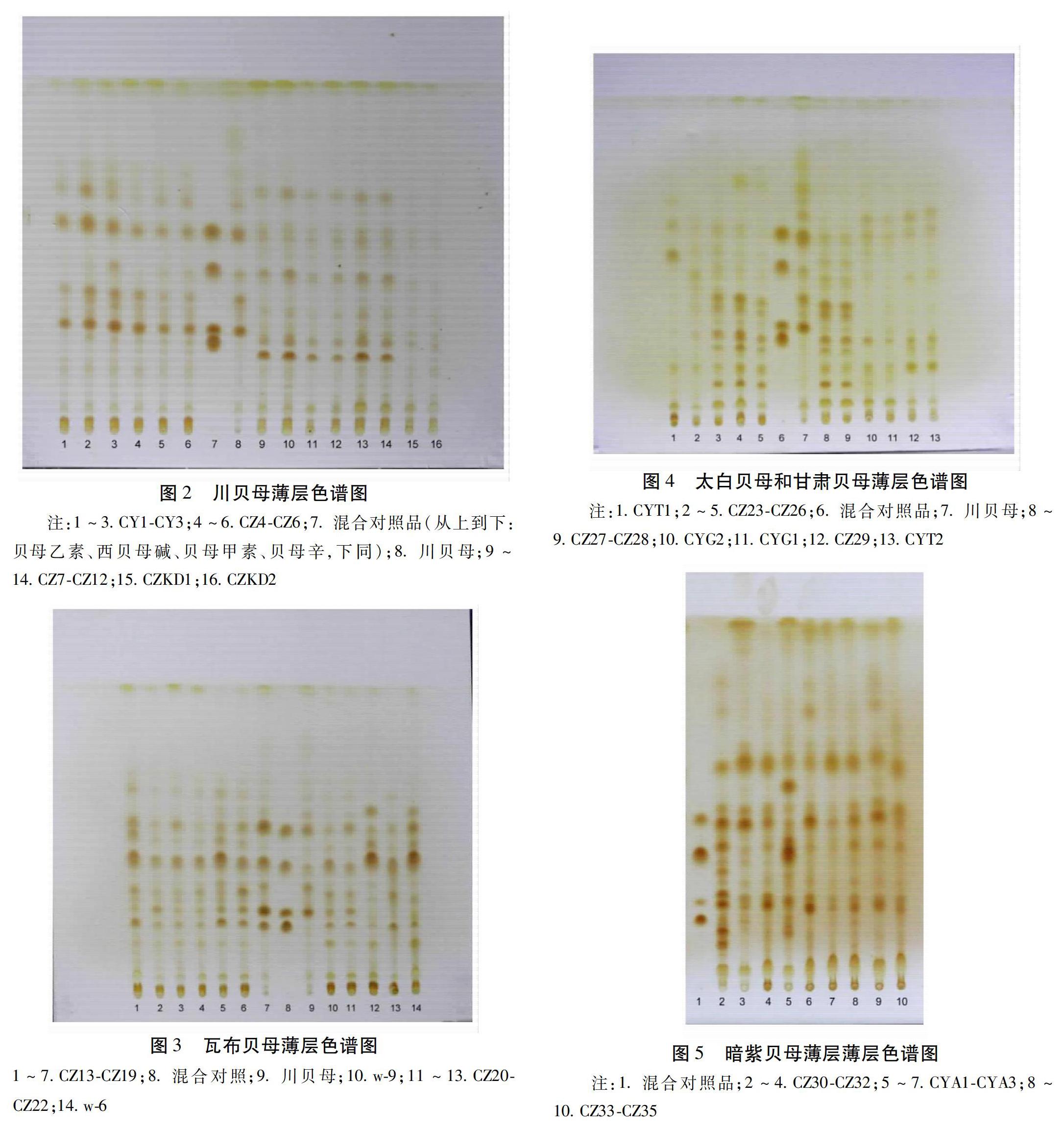

太白贝母的薄层斑点在本色谱条件下主要分布在Rf 0.5以下下,野生品种可能由于含量差异斑点不够清晰。上图中,太白贝母具有贝母乙素、贝母辛对照斑点,可能含有贝母甲素对照斑点,西贝母碱对照斑点不明显,以上试验结果与田芡等[9-10]关于太白贝母的研究结果一致。两批甘肃贝母样品薄层图谱较为一致,具有贝母乙素和贝母辛对照斑点。重复试验均可得到以上结果。见图4。

不同生长年限,不同来源暗紫贝母薄层斑点具有一定的统一性,均含有贝母甲素对照斑点,部分含有贝母辛斑点,但从薄层图谱中无法判断是否含有贝母乙素、西贝母碱。见图5。

2.3 含量测定 按照2015版《中华人民共和国药典》一部川贝母【含量测定】方法测定。川贝母项下川贝母基源14个样品总生物碱含量范围为0.1%~0.2%,最高值为0.205%,最低值为0.089%,平均值为0.128%;瓦布贝母12个样品总生物碱含量范围为0.1%~0.3%,其生物碱含量较其他基源川贝母普遍偏高,最高值为0.290%,最低值为0.116%,平均值为0.204%,其中松贝总生物碱平均值为0.199%,青贝总生物碱平均值0.207%;太白贝母9个样品总生物碱含量范围为0.05%~0.3%,最高值为0.271%,最低值为0.080%,平均值为0.187%;暗紫贝母12个样品总生物碱含量范围为0.03%~0.1%,最高值为0.076%,最低值为0.032%,平均值为0.052%,其中松贝总生物碱平均值为0.046%,青贝总生物碱平均值0.072%;梭砂贝母3个样品总生物碱含量,平均值为0.064%。以上川贝母样品野生品种总生物碱含量明显低于栽培品种[1]。见表2(n=2)。

3 讨论

3.1 关于性状与规格划分

3.1.1 川贝母栽培品的性状特点 如图1,松贝栽培品大小多不超过1.0 cm,具“怀中抱月”特征,表面类白色或浅棕黄色,稍粗糙,部分有皱缩;青贝栽培品大小差异明显,但形成商品的多在2.0 cm,甚至直径达4.0 cm。由此可见,与野生川贝母的性状比较,栽培品性状与之不同之处主要表现在鳞叶表面的颜色有的偏黄,有皱缩,稍粗糙,而且青贝栽培品的大小明显大于药典规定青贝的大小。从这种变异的程度和性质来看,显然不影响川贝母栽培品作为川贝母的临床使用。

3.1.2 松贝栽培品与青贝栽培品 野生川贝母中松贝与青贝的差异仅表现为性状[11]不同而分为2种规格,其植物基源、成分结构与含量等的异同较为模糊,也未见研究报道;近年来川贝母的规范化和规模化的栽培,自然形成了2种性状区别明显栽培品:一种是以暗紫贝母为主要种质资源的松贝栽培品,一种是以瓦布贝母、川贝母和太白贝母为种质资源的青贝栽培品。调查发现,暗紫贝母种子资源丰富,价廉,但种植后第4年种植时,需要翻挖移栽,种植后产量(增重)较低,故在播种时多采用高密度种植,种植3年后采挖作“松贝”上市销售,不再移栽;瓦布贝母、川贝母和太白贝母种植后第4~5年生长迅速,年增重可达3~5倍,效益明显,故这3种基源的栽培品多以种植4年或5年后的“青贝”上市销售。由于松贝的价格略高于青贝,故种松贝的效益也不差,各产地因地制宜栽培上述几种川贝母,形成了松贝栽培品与青贝栽培品同时存在的格局。进一步的测试发现,上述不同基源的川贝母药材的薄层色谱鉴别斑点各具特点,彼此有一定差异,表明其生物碱的(细微)结构有一定差异(见图2~5);还应引起注意的是,上述“松贝栽培品”的总生物碱的含量通常在0.03%~0.07%之间,而“青贝栽培品”的总生物碱的含量通常在0.08%以上,瓦布贝母的含量通常约在0.20%。即是说,这2种性状的栽培品的区别不仅是外在的性状不同,更在于其植物基源不同,由此还涉及到所含的成分结构与含量等内在品质的区别。因而应该将川贝母栽培品细分为“松贝栽培品”与“青贝栽培品”2种规格[12],含量限度也可分别制定,以利于合理的进行品质评价和利用。

3.2 关于薄层鉴别 川贝母商品规格的划分主要是依据药材性状,这种划分难以说清楚与内在品质的关系;而能在一定程度上与其内在品质有关的检测方法主要是基于有效成分的理化鉴别与含量测定。薄层色谱鉴别是目前评价川貝母真伪优劣简便、有效且不能取代的主要方法之一[13-14]。现行2015版《中华人民共和国药典》也收载了川贝母的薄层鉴别方法,但其以贝母素乙作为对薄层鉴别对照品及相关操作存在不妥:其一,本课题组通过液质联用、高效液相色谱法(ELSD-HPLC)等分析手段多次试验证明,川贝母药材中源于暗紫贝母、甘肃贝母、梭砂贝母和太白贝母植物基源的药材中几乎不含贝母素乙,或难以检出;其二,川贝母主要伪品浙贝母和湖北贝母均含有贝母素乙[15-18],并将其作为指标成分之一,如川贝母也用以作对照品,易致混淆。加之还有其他不妥之处,故本课题组认为有修订的必要。本研究从川贝母薄层鉴别用对照品、供试品溶液制备、点样量与展开剂体系、温度和显色方法等5个方面进行方法改进,使其专属性、准确性和灵敏度有所提高。

3.3 关于含量测定 需要关注2点:1)松贝的总生物碱平均值为0.046%,青贝的总生物碱平均值0.072%,所以松贝与青贝的区别不应仅看做是性状的或外在上的区别,其内在品质特征也是有区别的;2)自2010年版药典收载【含量测定】项,其含量限度为“以西贝母碱计,不得低于0.05%”,而经数年的实践,发现松贝,尤其是植物基源为暗紫贝母和甘肃贝母的野生品,有相当数量的含量达不到这一限度,本课题的实测进一步证实了现行标准的含量指标偏高,故建议将川贝母的含量限度修订为“以西贝母碱计,不得低于0.03%”。

参考文献

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:中国医药科技出版社,2015:36-38.

[2]赵高琼,任波,董小萍,等.川贝母研究现状[J].中药与临床,2012,3(6):59-64.

[3]张志勇,杨洁,齐泽民.川贝母的研究进展[J].江苏农业科学,2017,45(24):9-13.

[4]中国科学院中国植物志编委会.中国植物志[S].北京:科学出版社,2004:101-120.

[5]中国科学院植物研究所.中国高等植物图鉴[S].第5册.北京:科学出版社,1975:459-463.

[6]杨涛,王沛雅,张军,等.濒危药材甘肃贝母试管小鳞茎再生的研究[J].中药材,2016,39(5):971-974.

[7]马靖.栽培川贝母品质调控技术的初步研究[D].成都:成都中医药大学,2015.

[8]高永茜,张立轩,汪明润,等.梭砂贝母的传粉生物学研究[J].中国中药杂志,2014,39(10):1795-1798.

[9]田芡,强毅,陈克克,等.珍稀濒危药用植物太白贝母研究进展[J].陕西农业科学,2018,64(9):96-98.

[10]黄林芳,段宝忠,王丽芝,等.川贝母新资源太白贝母中水溶性成分的含量测定[J].中国中药杂志,2011,36(5):585-588.

[11]祝之友.川贝母的鉴别要点[J].中国中医药现代远程教育,2016,14(15):53.

[12]徐云,谢慧敏,谢慧淦,等.川贝母栽培品的性状分类[J].华西药学杂志,2018,33(2):216-218.

[13]方琳,姚帅,崔亚君,等.二维薄层色谱技术的研究进展[J].中成药,2014,36(3):589-592.

[14]李玲玲,黄炎,毕志明.中药蛇莓的薄层色谱鉴别及含量测定研究[J].中国新药杂志,2014,23(18):2203-2206.

[15]杜伟锋,賈永强,张焱新,等.HPLC-ELSD法同时测定浙贝母饮片硫熏前后3种有效成分的含量[J].药物分析杂志,2015,35(4):675-678.

[16]徐定平,吴晶晶,周鑫堂,等.湖北贝母化学成分和药理作用研究进展[J].中国药业,2015,24(6):92-93,94.

[17]牛换云,金施施,贾宇平,等.湖北贝母与紫花鄂北贝母中4种生物碱的含量比较分析[J].中药材,2015,38(10):2105-2108.

[18]崔明超,张加余,陈少军,等.浙贝母植株各部位中生物碱和黄酮的LC-LTQ-Orbitrap MSn分析[J].中国中药杂志,2016,41(11):2124-2130.

(2020-01-09收稿 责任编辑:王明)