杂交水稻抗病虫育种实践与思考

谢华安

(福建省农业科学院,福州350003)

农业是安天下、促发展、稳民心的战略产业。粮食是保民生、控物价、稳市场的战略性商品。习近平总书记高度重视粮食问题,他强调:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上,我们的饭碗应该主要装中国粮”。中国人口占世界的近1/5,粮食产量约占世界的1/4。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由“吃不饱”到“吃得饱”,并且“吃得好”的历史性转变。这既是中国人民自己发展取得的伟大成就,也为世界粮食安全作出了重大贡献。民以食为天,食以稻为先。我国水稻种植面积世界第2、总产世界第1,是生产大国;65%以上的人口以大米为主食,也是消费大国。新中国成立70多年来,我国的水稻事业取得了显著发展,特别是杂交水稻的发明为我国的粮食安全提供了坚强保障。在当前粮食生产减少农药、化肥施用的“双减”目标新形式下,培育高产、优质、抗逆和广适应性的水稻新品种势在必行。下面我归纳了一下我国水稻育种取得的成就,并就杂交水稻抗病虫育种特别是高抗稻瘟病恢复系明恢63的育种实践向大家做个介绍,与大家共同商讨。

1 我国水稻育种的成就

1.1 籼稻矮化育种

20世纪50年代中期,随着水、肥等栽培条件的日益改善,高秆水稻品种的倒伏现象已成为当时水稻单产继续上升的限制因素。特别是东南沿海的一些省份,高秆品种常因遭受台风影响倒伏严重,造成大面积减产。1956年广东潮阳县农民洪春利、洪群英从南特16中发现自然变异株进而选育矮脚南特的同时,广东省农业科学院水稻育种工作者黄耀祥等人在下乡考察水稻品种时,发现有些农民用控制肥水矮化稻秆以减少倒伏,得到矮化育种的启发。并于1959年育成矮秆、抗倒、耐肥、高产早稻品种广场矮,它是我国第一个矮秆籼稻品种。之后,广东省、浙江省、湖南省的水稻育种工作者进而育成了许多矮秆水稻品种如广陆矮4号等并在全国推广,使得我国水稻高秆变矮秆,引起水稻产量的第一次飞跃,我国稻谷单产增加了20%~30%。广场矮的育成在世界水稻育种史上是一次重大突破,它比国际水稻研究所1966年育成的奇迹稻IR8还早出世7年。

1.2 水稻杂种优势利用

1958年,日本东北大学胜尾曾清把中国野生稻的细胞质导入粳稻藤板5号中,培育出藤坂5号不育系。1960年,日本琉球大学新城长友,以印度籼稻钦苏拉包罗II与中国粳稻台中65号进行杂交核置换,培育BT型不育系,并于1968年实现三系配套,但优势不强。1968年日本农业技术研究所渡边利用里德稻/藤坂5号育成铅型不育系。日本学者的这些成果由于杂种优势不强,未能应用于生产。1964年,袁隆平院士首先提出通过“三系”利用水稻杂种优势的研究设想,揭开了中国杂交水稻研究的序幕。

1.2.1 籼型三系杂交稻育种

1.2.1.1 野败型杂交水稻 1970年,李必湖在海南省崖县发现1株花粉败育的普通野生稻,袁隆平把它命名为“野败”。1973年,全国大协作组在海南育种攻关,实现了“三系”配套,水稻产量从300 kg/667 m2提高到500 kg/667 m2以上,创造了一个震惊世界的神话。1972年冬,颜龙安院士团队成功选育出不育系珍汕97A和二九矮4号A,表明我国“野败”细胞质雄性不育系选育成功。珍汕97A是我国应用时间最长、组配品种最多、推广面积最大、适应性最广的不育系。20世纪70年代初,福建省育成了不育系V41A,该不育系制种产量高。1976年野败型杂交稻开始大面积推广。

1.2.1.2 冈型杂交水稻 20世纪80年代,周开达院士团队选育的冈型、D型杂交稻推广后,其单产达550 kg/667 m2。冈型、D型杂交稻在长江中上游及云、贵、川、渝等地仍广泛种植,约占全国水稻种植面积的1/3。

1.2.1.3 红莲型杂交水稻 20世纪70年代初,武汉大学朱英国院士团队以海南红芒野生稻为母本、莲塘早为父本,杂交和回交育成具有完全自主知识产权的红莲型新不育系珞红3A与恢复系8108。1997年,成功选育出红莲优6号、珞优8号、粤优9号等新组合。红莲型杂交水稻是目前世界上三大杂交水稻品系之一。

1.2.1.4 印水型杂交水稻 发掘印尼水田谷6号等新不育胞质,利用印尼水田谷6号培育出了II-32A和中9A等印水型系列不育系。印水型杂交水稻的育成和推广,从制种产量、杂种产量和米质等方面把我国杂交水稻的生产水平总体提高到一个新台阶,开创了杂交水稻超高产制种新时代。自1998年以来,印水型杂交水稻一直居中国杂交水稻种植面积第2位,占全国杂交水稻总面积的25%以上。

1.2.2 籼型两系杂交水稻育种

20世纪60年代的矮秆育种,使中国水稻产量提高了30%,70年代培育成功的三系杂交水稻又比矮秆水稻产量提高20%。这是中国水稻乃至世界水稻科技革命的两次重大飞跃。但此后,中国水稻的产量就始终处于稳定水平,单产在450 kg/667 m2左右徘徊,直至两系杂交水稻的成功。1973年,时任湖北沙湖原种场农技员的石明松在单季晚粳品种农垦58中发现了自然雄性不育株。石明松利用自然结实的种子种植了48株,发现后代有雄性不育、可育两种类型。此后6年,他对不育株进行测交和回交时,发现不育株的育性与光照长度有关。由此,他提出了水稻育种的全新设想:在长日高温下制种,在短日低温下繁殖,一系两用。划时代的“两系法杂交水稻技术”由此开端。两系法使得籼粳亚种间优势得以利用,让水稻产量、品质又上了一个新台阶。1996—2019年,全国有1 000多个两系法杂交水稻品种通过审定,有近30个被农业农村部确认为全国主推品种。2014年两系法杂交水稻面积占全国杂交水稻面积1/2以上。

1.2.3 粳型杂交水稻育种

滇型细胞质雄性不育系是由云南农业大学李铮友教授团队1969年育成,1973年实现粳型三系配套,是目前中国培育粳型杂交稻的两个细胞质雄性不育系之一。利用育成的含籼稻血缘的粳稻恢复系,配制出系列具有强优势的滇型杂交粳稻组合,常规大面积种植产量达600~800 kg/667 m2,且具有优质、高抗稻瘟病、耐寒性强等特点。适合于中国西南省份,如云南、四川、贵州及1 300~2 000 m海拔的主要粳稻区种植。

1.2.4 籼粳杂交理想株型育种

杨守仁教授等从20世纪50年代开始进行籼粳交创造水稻理想株型的研究。提出以耐肥抗倒为高产的保证、以生长量大为高产的物质基础,在生长量大的前提下注意保持适宜的经济系数的综合性观点,并且认为“理想株型”概念不仅注意形态结构,而且注意与生理功能有关的其它性状。

20世纪80年代前育成的杂交稻为中国第一代杂交水稻,代表品种主要有南优2号(二九南A×IR24)、汕优2号(珍汕 97A×IR24)、V 优 6号(V20A×IR26),选用的恢复系主要是从国际水稻研究所引进的IR24、IR26等材料,我国不具有自主知识产权。20世纪80年代后育成的杂交稻为中国第二代杂交水稻,代表品种主要有汕优 63(珍汕 97A×明恢 63)、威优 64(V20A×测64)、汕优桂 99(珍汕 97A×桂 99),代表性恢复系主要有福建省选育的明恢63、湖南省选育的测64、广西区选育的桂99等。

矮化育种和杂交稻的三系配套是现代水稻育种史上的两个重要里程碑。矮化育种使我国稻谷单产增加了20%~30%,三系杂交稻的问世使我国稻谷单产在矮化育种的基础上又上了一个台阶,稻谷产量增加了20%,单产在各大粮食作物中居首位(表1)[1],使我国的水稻育种水平继续在世界上保持领先地位。

2 杂交水稻抗病虫育种实践

2.1 稻瘟病的危害

稻瘟病是我国主要水稻病害之一。据统计,全世界有70多个国家稻区发生该病害,平均每年造成水稻减产10%左右,这些损失的水稻能养活6 000万人。1975—1990年,全球由稻瘟病引起的水稻产量损失多达1.57亿t,年均超过1 000万t。在我国,各水稻种植区均经常发生稻瘟病,年均危害面积达400万hm2以上,产量损失在20亿kg以上,是我国粮食安全生产的重要威胁之一。

据资料记载,稻瘟病分别于20世纪80年代中期、90年代中期以及2010年以来在我国出现了多次大流行,造成了严重的产量损失。以四川省为例,1985年由于主推品种汕优Ⅱ号抗稻瘟病性“丧失”发生大流行,发病面积 72.9 万 hm2,损失稻谷 4.1 亿 kg;2010 年以来,稻瘟病在四川省每年发生面积均超过40万hm2,导致稻谷减产至少1.5亿kg以上。据农业农村部2014年统计,我国长江中下游稻区稻瘟病发生面积247.8万hm2,全国发生面积约500.0万hm2左右,造成粮食直接损失达15~30亿kg。2016年全年发生面积在533.3万hm2左右,2017年在2016年的基础上又增加了20%。东北三省也是稻瘟病经常流行的主要地区,近几年稻瘟病在该地区的为害面积超过66.7万hm2以上,造成的损失超过总产的10%。福建省由于特殊的地理环境和气候条件,处于水稻三大病害的重发区和高发区。据福建省农业农村厅统计,福建省常年稻瘟病发生面积在13.4万hm2左右,是制约福建省水稻安全生产的最主要因素之一。

表1 中国粮食生产概况

表2 明恢63、汕优63与四优30稻瘟病抗性比较

2.2 高抗稻瘟病自主恢复系明恢63的选育

2.2.1 选育背景

我国第一代杂交水稻稻瘟病抗性较弱,给粮食生产造成较大威胁。为解决第一代杂交水稻稻瘟病抗性差以及进一步提高杂交水稻杂种优势等问题,设想不单纯依靠国外引进(IR24、IR26等),培育具有自主知识产权的强抗病恢复系。在此背景下,福建省三明市农科院选育出了高抗稻瘟病恢复系明恢63[2]。经室内人工接种(5群12个小种51个致病菌株)鉴定,其抗菌株率达 96.1%,抗小种率达 83.3%(表 2)[3]。

2.2.2 技术路线

2.2.2.1 同步四重筛选 科学地将高产性、抗病性、适应性和恢复力等四个方面的筛选和鉴定有机地结合,创立同步四重筛选、选育“强优势”优异种质的育种技术,提高育种效率。明恢63具有恢复力强、恢复谱广、配合力好、米质优、综合农艺性状优良、抗稻瘟病、耐低钾、耐盐、穗期耐高温、适应性广、再生力强、制种产量高及主要农艺性状遗传传递力强的优点。

2.2.2.2 广适应性筛选 应用复合生态选择,多年、多点、多代、多种逆境、大群体的逆境胁迫选择和不同生态环境的穿梭育种,实现创制品种的“广适应性”。杂交后代逐代分别在海南和福建等不同海拔、不同地区进行穿梭筛选,使中选的单株聚合适应各种环境条件的微效基因。

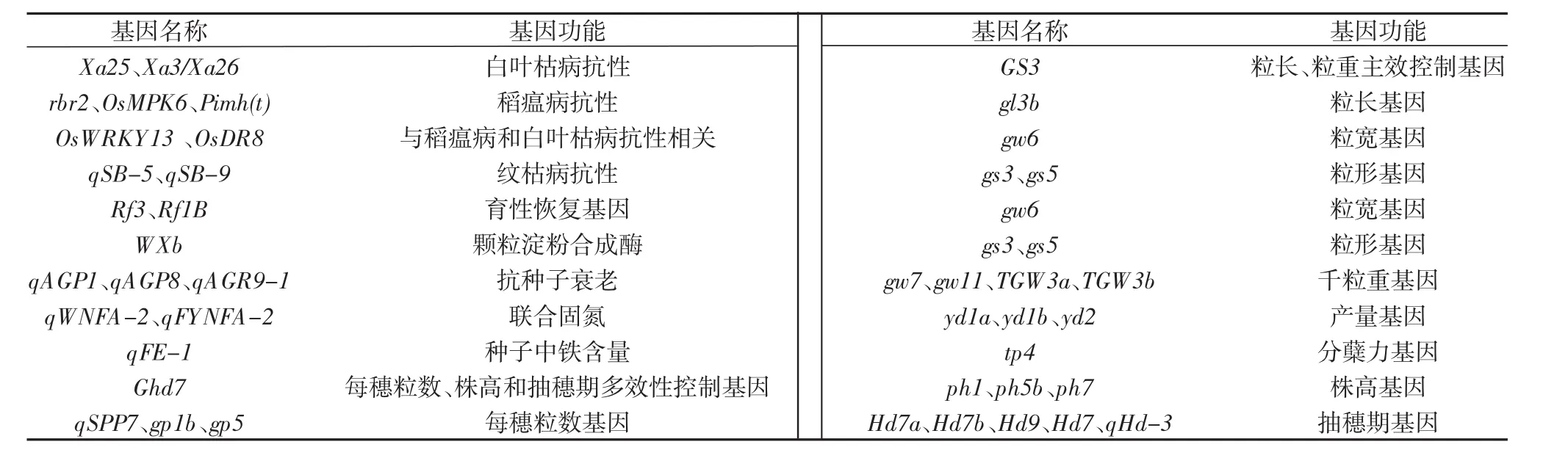

2.2.2.3 多基因聚合 利用生态远缘品种杂交,通过基因重组,实现优良多基因聚合。明恢63是用地理远缘的水稻品种IR30(菲律宾国际水稻研究所)与圭630(南美洲的圭亚那)杂交,进行优良性状的互补和基因的重组,筛选综合农艺性状优良的单株,实现双亲优异基因的聚合(表3)。

表3 明恢63中克隆的基因及其功能

表4 含qSI4抗性位点株系的白背飞虱抗性鉴定结果

2.2.2.4 测交筛选 结合逆境胁迫,筛选结实率高的株系,提高育种效率。以不同生态条件下F1的结实率高为株系选择的主要指标;将抽穗期调节在高温时节(日最高温度35℃~37℃)进行胁迫,筛选耐高温株系;采用多年多点试验对恢复力、抗稻瘟性、配合力、米质等农艺性状进行同步筛选,提高育种效率。

2.2.4 明恢 63 的作用

明恢63是我国配制杂交稻良种应用范围最广、应用持续时间最长、推广面积最大的恢复系,也是创制新恢复系的优异种质,明恢63在分子育种方面,主要是导入了多个抗虫、抗除草剂、抗稻瘟病、抗白叶枯、抗飞虱基因和产量QTL等[4]。1984—2010年,以明恢63配组的杂交水稻品种通过省级以上审定的达34个,累计推广8 400万hm2,其中汕优63累计推广6 286万hm2,增产粮食700多亿kg。1990—2010年,以明恢63为主体亲本选育的新恢复系达543个,配组的杂交水稻品种通过省级以上审定达922个,国家级审定达167个,累计推广8 733万hm2。1990—2009年,明恢63衍生的恢复系配制的组合累计推广面积8 100万hm2,占我国杂交水稻推广面积的28.22%。衍生的CDR22、辐恢838、明恢77和绵恢725等4个恢复系累计推广面积在667万hm2以上;衍生的多系1号、晚3、广恢998、绵恢 501、盐恢 559、明恢 86、R80、恩恢 58 等 14个恢复系累计推广面积在67万hm2以上[4]。

汕优63连续16年(1986—2001年)成为我国种植面积最大的水稻良种,具有极强的广适性,在我国16个省、市、自治区大面积推广,范围从东经 100°36’(云南)至东经 121°56’(上海),从北纬 17°36’(海南)至北纬 37°49’(山东胜利油田农场),跨越 21.3 个经度、20.3个纬度。在世界4大洲的13个国家均有推广种植(包括印度、越南、孟加拉、菲律宾、西班牙、马达加斯加、马里、墨西哥等)[5]。

2.3 水稻白背飞虱抗性育种

2.3.1 飞虱危害

稻飞虱属半翅目(Homoptera)飞虱科(Delphacidae),以刺吸植株汁液为害水稻等作物。主要包括褐飞虱、白背飞虱和灰飞虱三种类型,是目前水稻生产上的最主要害虫。褐飞虱每年在我国的危害面积达1 334~2 000万hm2,长江中下游稻区严重暴发。

2.3.2 抗白背飞虱恢复系材料的创制

福建省农科院利用分子标记手段,将位于粳稻品种一个新的白背飞虱抗性位点导入到目前生产上大面积应用的籼稻骨干恢复系,通过连续多年的田间自然条件下的抗性鉴定和室内分子标记辅助选择,已选育出12个具有较强应用潜力的杂交稻苗头组合(表5)和R38、R46、R58等3个对水稻白背飞虱具有良好抗性的恢复系材料。这3个恢复系均为籼粳亚种间杂交后代,其遗传背景不一,但均具有白背飞虱抗性,为抗飞虱杂交组合的配制提供了丰富的遗传资源[6]。田间筛选和室内抗性鉴定结果表明,新创制的恢复系材料的白背飞虱抗性与抗源春江06的抗性水平相当,具有较强的白背飞虱抗性,对稳定的抗虫恢复系进行米质鉴定、评比,筛选出系列的抗性好、米质优、产量高等优良性状于一体的抗虫恢复系(表4)。

2.3.3 水稻飞虱抗性基因聚合育种

以骨干恢复系福恢676为轮回亲本,应用“低代分离群体田间表型+单株鉴定与高代稳定株系室内筛选+分子验证”相结合的方法,创制了聚合3个水稻褐飞虱、白背飞虱抗性基因(qSI-4、Bph14、Bph15)的恢复系及组合,这些材料对飞虱的抗性显著提高(表5)[7]。

表5 聚合了多个飞虱抗性基因恢复系及组合的抗性表现

3 杂交水稻育种展望与策略

3.1 育种展望

以传统育种方法为基础,结合基因工程、细胞工程与染色体工程技术、植物诱变技术、分子育种和基因组编辑等技术,深入开展抗逆遗传育种等基础理论研究及优化育种程序。发掘优异基因,创制高产、优质、抗逆和耐储藏的优异种质,进而选育出“丰产性好、抗逆性强、品质优及适应性广”等“四性”综合的水稻新品种。这些品种必须能在生产上大面积应用、适合于全程机械化操作、深受农民喜爱。

3.2 育种策略

围绕培育水稻优势产业区,联合多学科、多生态区的协作攻关,建立良种良法配套的区域化、模式化、标准化、规范化的高产、高效栽培技术体系,创制高产栽培技术模式。开展节本、增效的水稻栽培技术和实用机型的研究,实现水稻生产全程的机械化。创制高产、优质、抗逆性强和广适应性的水稻新材料,进而培育高产、优质、抗逆和广适应性的水稻新品种,减少农药和化肥的施用,实现粮食生产的“双减”目标。